QUINTA DO QUETZAL: A celebração do vinho através da arte

A ideia da celebração do vinho através da arte não é nova, mas é sempre de saudar. Pela primeira vez, em 1924 e, mais tarde, a partir de 1945, o ano da Vitória, o icónico Château Mouton – Rothschild comemora a união da arte com o vinho, convidando grandes artistas mundiais a criarem uma obra […]

A ideia da celebração do vinho através da arte não é nova, mas é sempre de saudar. Pela primeira vez, em 1924 e, mais tarde, a partir de 1945, o ano da Vitória, o icónico Château Mouton – Rothschild comemora a união da arte com o vinho, convidando grandes artistas mundiais a criarem uma obra de arte para os rótulos. Francis Bacon, Joan Mirò, Marc Chagall, Salvador Dalì, Pablo Picasso e Andy Warhol, por exemplo, contribuíram para a criação do mito do mais famoso Château de Bordéus. Vietti, em Itália, por seu turno, também veste os seus vinhos com rótulos desenhados por artistas de renome desde 1974. A ideia surgiu à volta de uma garrafa de Barolo Rocche, juntamente com uns amigos. Incrível como os grandes vinhos podem ser inspiradores, não é?

Também os rótulos do produtor siciliano Donnafugata são facilmente identificáveis em qualquer prateleira do mundo, onde belas figuras femininas da Sicília são desenhadas pelo ilustrador Stefano Vitale (Dolce & Gabbana), num estilo miniatura, entre arte naif e linguagem de conto de fadas, e sempre com cores tipicamente sicilianas.

Do mundo para o Alentejo, a Quinta do Quetzal traduz-se num dos produtores nacionais a expressar uma visão muito particular em relação à arte. A propriedade situa-se no coração da região, nas encostas da Vidigueira. Está localizada nas imediações da mais antiga adega romana do Sudoeste da Península Ibérica. O microclima e as colinas criam as condições ideais para um terroir único, contrariando a típica propriedade alentejana. Os solos xistosos, as diferentes exposições solares e altitudes, permitidas pela morfologia em colina, e as áreas plantadas com vinhas velhas, formam uma combinação única num cenário habitual de planície da referida região.

A estética da Vidigueira

Soalheiro e quente, o Alentejo apresenta, por vezes, algumas nuances. O facto de a Quinta do Quetzal estar no sopé Sul da Serra do Mendro beneficia de ventos frescos veiculados por esta extensão montanhosa desde o Oceano Atlântico. Estas condições, que se traduzem em elevadas amplitudes térmicas diárias, dão às plantas o calor que precisam, para amadurecer as uvas, e as temperaturas frescas, para recuperarem. A qualidade, aliada a um trabalho de enologia alicerçado na experiência e no conhecimento profundo de cada planta, que compõe os 52 hectares de vinha, permite produzir vinhos que expressam verdadeiramente o carácter da região.

Como elemento fundamental da experiência Quetzal, foi criado de raiz o edifício, onde estão instalados o restaurante, a loja e o Centro de Arte. O xisto, que reveste as paredes, destaca-se e integra-se simultaneamente com fluidez na paisagem envolvente. Já o espaço circundante foi concebido para incorporar plantas nativas naturais, de modo a maximizar a experiência do habitat natural do Alentejo.

Cees e Inge de Bruin são coleccionadores e patrocinadores de arte contemporânea. Mantêm, há mais de 40 anos, juntamente com a família, uma forte ligação a Portugal. O projecto da Quinta do Quetzal expressa a sua paixão pela cultura, natureza, gastronomia e pelos vinhos portugueses que desejam partilhar. Todos os anos, em colaboração com a filha, Aveline de Bruin, organizam uma nova exposição na propriedade, tendo como ponto de partida o acervo privado da família, a Colecção de Bruin-Heijn, e as ligações ao mundo da arte.

‘Under the Mountain’

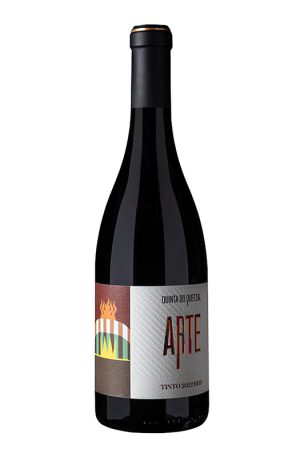

Esta ligação à arte transpõe-se para o vinho. A primeira edição do Arte tinto, lançada em 2021, contou com a colaboração da artista Müge Yilmaz, autora de “A Deusa da Colheita”, obra que hoje em dia vive no coração da vinha. Recentemente, a Quinta do Quetzal apresentou a segunda edição do Quetzal Arte tinto 2022, que nasce da parceria com o artista belga Kasper Bosmans. Para desenhar o rótulo desta nova colheita, inspirou-se no mural de sua autoria, intitulado ‘Under the Mountain’ e criado especificamente para a Quinta do Quetzal, o qual é parte integrante e permanente do seu espaço arquitectónico.

O imenso mural site-specific, com camadas de significados ocultos, cores terrosas profundas e inúmeros símbolos, ecoa as colinas e os vinhedos que se vislumbram através das janelas, também elas imensas, da sala do restaurante, funcionando como a representação de uma narrativa histórica imaginária, que vai desde a introdução das vinhas, feita pelos Romanos naquela região, até pormenores da actualidade. Tudo se mistura numa amálgama de significados, antigos e contemporâneos, pessoais e universais, convergindo numa reflexão única e multifacetada sobre a complexidade do mundo. Assim, cada garrafa torna-se uma extensão da sua obra, permitindo-nos trazer para casa um pedaço da criação artística.

Paralelamente, foi também criada uma caixa de coleccionador, edição limitada de apenas 100 exemplares. Esta é constituída por três garrafas do Quinta do Quetzal Arte tinto 2022 e uma serigrafia original inspirada no mural ‘Under the Mountain’ estampada no interior da tampa da caixa, com o respectivo certificado assinado e numerado pelo artista. “Cada vinho é uma interpretação distinta da Vidigueira, onde a frescura, a precisão e a estética se combinam para criar vinhos genuínos, elegantes e de carácter moderno. Os vinhos Arte são o reflexo do território através do olhar da arte, vinhos que se distinguem pela harmonia, subtileza e autenticidade, que revelam o Alentejo de hoje”, declara Reto Jörg, administrador da Quinta do Quetzal.

Fernando Pessoa disse um dia: “a arte descreve as coisas como são sentidas, como se sente que são’.

Se pararmos e pensarmos um pouco, talvez toda esta ligação umbilical entre arte e vinho, com representação física na Quinta do Quetzal, e estas edições Arte, sejam, precisamente, a maneira como a família de Bruin sente a Vidigueira, o Alentejo, Portugal e o mundo. Se calhar, é mesmo!

(Artigo publicado na edição de Janeiro de 2026)

Bacalhôa apresenta… Bacalhôa Cellar Gallery

Há um novo spot destinado a profissionais do mercado no interior do Bacalhôa Adega Museu, em Azeitão. Chama-se Bacalhôa Cellar Gallery e é descrito como um espaço técnico e sensorial reservado à realização de provas de vinhos produzidos pelo grupo nas regiões onde marca presença – do Alentejo à Península de Setúbal, da Bairrada ao […]

Há um novo spot destinado a profissionais do mercado no interior do Bacalhôa Adega Museu, em Azeitão. Chama-se Bacalhôa Cellar Gallery e é descrito como um espaço técnico e sensorial reservado à realização de provas de vinhos produzidos pelo grupo nas regiões onde marca presença – do Alentejo à Península de Setúbal, da Bairrada ao Douro. Este exercício permite a comparação de terroirs e aferir as abordagens enológicas, bem como as expressões varietais, de modo a fomentar uma leitura mais profunda do seu portefólio vínico, por parte de escanções, compradores, distribuidores, jornalistas e parceiros estratégicos.

No contexto das ações desenvolvidas para a Bacalhôa Cellar Gallery constam ainda as provas de lotes feitas com a equipa de enologia num enquadramento centrado na análise técnica, na afinação de blends e no suporte à tomada de decisões estratégicas.

Face a todo este cenário, estão assegurados a temperatura e a neutralidade sensorial, assim como os copos adequados a cada perfil de vinho.

Paralelamente, o grupo Bacalhôa apresenta a reorganização das áreas Comercial e de Marketing. Neste contexto, Karene Vilela assume a Direcção Comercial dos Mercados Externos – Américas e Reino Unido, acumulando a Direcção de Marketing. Já Sérgio Marques, há cerca de 18 anos na Bacalhôa, passa a ser responsável pela Direcção Comercial para Portugal e os mercados da Europa, Ásia e África. Ambas as direcções reportam directamente ao CEO, Luís Ferreira.

Dão firma o enoturismo na BTL

A Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão e a Rota do Dão marcam presença no stand do Turismo Centro de Portugal, instalado no recinto da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que está a decorrer na FIL – Parque das Nações, em Lisboa. Em destaque está o tema do enoturismo, ação estratégica para a […]

A Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão e a Rota do Dão marcam presença no stand do Turismo Centro de Portugal, instalado no recinto da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que está a decorrer na FIL – Parque das Nações, em Lisboa. Em destaque está o tema do enoturismo, ação estratégica para a promoção dos vinhos e do território, por forma a enaltecer a região como um destino de experiências, com uma oferta qualificada, onde as famílias são bem-vindas. O propósito consiste no desenvolvimento económico e turístico da região.

Manuel Pinheiro, Presidente da CVR, esclarece: “o Dão tem uma excelente oferta de produtores abertos a visitas, vários dos quais com restaurante e hotel integrados nas vinhas. Para uma região que se posiciona nos segmentos de maior valor, o desenvolvimento do enoturismo é um eixo estratégico fundamental.”

Com esta parceria entre os Vinhos do Dão e a Rota do Dão, marcam presença 41 aderentes, envolvendo ainda as Comunidades Intermunicipais da Beira Baixa, Região Beiras e Serra da Estrela, e Viseu Dão Lafões.

Sogrape distribui em exclusivo espumante inglês em Portugal

O Domaine Evremond Classic Cuvée – First Edition, o primeiro espumante inglês com ADN francês, chega ao mercado nacional através da distribuição exclusiva da Sogrape Distribuição. Esta ação tem origem da parceria entre Pierre-Emmanuel Taittinger, da maison de Champagne Taittinger, e o Master of Wine Patrick McGrath, da Hatch Mansfield, dupla cuja visão está centrada […]

O Domaine Evremond Classic Cuvée – First Edition, o primeiro espumante inglês com ADN francês, chega ao mercado nacional através da distribuição exclusiva da Sogrape Distribuição. Esta ação tem origem da parceria entre Pierre-Emmanuel Taittinger, da maison de Champagne Taittinger, e o Master of Wine Patrick McGrath, da Hatch Mansfield, dupla cuja visão está centrada na produção de espumantes ingleses de alta qualidade.

O epicentro desta ação desenrola-se no Domaine Evremond, localizado em Chilham, no coração de Kent, no sul de Inglaterra, onde o terroir revela semelhanças com o da região francesa de Champagne. Elaborado a partir de um lote de Pinot Noir (55%), Chardonnay (35%) e Pinto Meunier (10%), o Domaine Evremond Classic Cuvée – First Edition resulta do trabalho de Alexandre Ponnavoy, Chef de Cave da Taittinger e estará, em breve, nos principais restaurantes, garrafeiras especializadas e pontos de venda selecionados por cá.

Segundo Gonçalo Sousa Machado, CEO da Sogrape Distribuição, “a integração de Domaine Evremond no nosso portefólio reforça a ambição da Sogrape Distribuição em liderar o segmento premium com projetos diferenciadores. Este lançamento, desenvolvido com a Taittinger — nossa parceira desde 1992 — reflecte a nossa capacidade de antecipar tendências e oferecer ao mercado referências de elevado prestígio”.

Ademais, este projecto entra no alinhamento do compromisso com a sustentabilidade, através da certificação SWGB (Sustainable Wines of Great Britain), e conta com uma adega construída maioritariamente sob o solo, preservando a paisagem.

ADEGAMÃE: Três brancos para celebrar 15 anos

Diogo Lopes, enólogo, e Bernardo Alves, proprietário e Director-Geral, depressa se deram conta, no entanto, que aquele terroir de Torres Vedras, favorecido pelos ventos húmidos do Atlântico, reunia condições únicas para a produção de grandes vinhos brancos e a mudança de rumo não tardou a fazer-se. Não que a empresa tenha desistido de produzir vinhos […]

Diogo Lopes, enólogo, e Bernardo Alves, proprietário e Director-Geral, depressa se deram conta, no entanto, que aquele terroir de Torres Vedras, favorecido pelos ventos húmidos do Atlântico, reunia condições únicas para a produção de grandes vinhos brancos e a mudança de rumo não tardou a fazer-se. Não que a empresa tenha desistido de produzir vinhos tintos, mas encontrou outros terrenos para o fazer do outro lado da serra de Montejunto, perto de Alenquer, que protege a vinha da excessiva influência marítima e permite colher uvas mais maduras e conseguir tintos com maior concentração.

Passada essa aprendizagem inicial, por volta do ano 2010, construída a bonita e funcional adega, a empresa concentrou-se na produção de brancos. Não se estranha, por isso, que, para comemorar a marca histórica de 15 anos de actividade, com a devida pompa e circunstância, a AdegaMãe tenha resolvido fazê-lo com o lançamento de três brancos, dois dos quais absolutas novidades que ampliam o portefólio da casa.

Isso mesmo foi reconhecido por Bernardo Alves: “este lançamento simboliza o amadurecimento natural de um sonho familiar. Quinze anos depois, conseguimos unir rigor técnico, identidade e emoção num vinho que representa o melhor do nosso percurso e aquilo que queremos continuar a construir.” Estas palavras antecipavam a surpresa maior que estava reservada aos jornalistas e parceiros convocados para o almoço de apresentação no restaurante Kabuki. Diga-se de passagem, que a escolha do local não foi inocente, já que os vinhos provados, comprovaram a especial apetência para harmonizações com cozinhas de inspiração oriental, como era o caso.

O AdegaMãe branco Especial, é desse que falamos, é um projecto ambicioso e singular. Não apresenta ano de colheita e resulta da combinação de barricas consideradas excepcionais, com vinhos de várias vindimas tidas como exemplares. Diogo Lopes, mestre na arte de lotear, considerou os brancos das colheitas de 2017, 2019, 2020 e 2021para criar este vinho, cuja produção encheu as pouco mais de 1000 garrafas que compõem a primeira versão desta nova referência. “O branco Especial é a consolidação de tudo o que aprendemos sobre a arte do blend e sobre a evolução dos nossos brancos atlânticos. Só é possível fazer um vinho destes com colheitas únicas e… com muita paciência”, confessou Diogo Lopes, rematando com a seguinte frase: “O tempo é o grande protagonista deste projecto”. Revelador de um acentuado carácter e grande profundidade, este branco Especial teve origem em vinhos longamente estagiados em barricas de carvalho francês de 400 litros, cuidadosamente seleccionadas, alguns dos quais por mais de cinco anos. Por essa razão, o lote apresenta um perfil evolutivo a que não falta uma grande nobreza.

A par com este novo topo de gama da casa, a ocasião serviu anda para apresentar mais dois brancos que reforçam a expressão atlântica da AdegaMãe. Foi o caso do AdegaMãe Terroir branco 2018, produzido a partir das castas Viosinho e Arinto, resultante de um ano de estágio em barrica e de cinco em garrafa. Na linha de edições anteriores, mantém o perfil aromático acentuadamente mineral e de grande complexidade. A influência atlântica nota-se sobretudo na frescura, mercê de uma acidez vibrante a que não falta elegância e equilíbrio.

Novidade foi também o lançamento de um novo vinho varietal da AdegaMãe. Depois das bem-sucedidas experiências com as variedades Viosinho e Riesling, é agora colocado no mercado a primeira edição feita a partir da casta Gouveio, da colheita de 2024. Este vinho nasce de uma vinha experimental, onde são observadas diversas castas e onde esta variedade revelou aptidões que convenceram os responsáveis da AdegaMâe a lançá-la a solo. Totalmente fermentado em inox, esteve sujeito a batonnage durante seis meses. Em boa hora o disponibiliza ao consumidor, porque o vinho revelou-se muito versátil, com grande valia gastronómica ao harmonizar com pratos de sushi e mariscos. De edição limitada, este Gouveio 2024 apenas está disponível na loja da AdegaMãe ou na loja digital.

Com o rumo bem definido, estas novas referências comprovam o compromisso da AdegaMãe em aprofundar e respeitar a identidade atlântica.

(Artigo publicado na edição de Janeiro de 2026)

Granvinhos abre nova unidade hoteleira

Vila Nova de Gaia soma e segue! Desta vez, com a estreia da Gran Cruz Apartments, da Granvinhos, localizada no nº 120 da Rua Guilherme Gomes Fernandes, situada no centro histórico da cidade e paralela à marginal que acompanha a margem esquerda do rio Douro. Trata-se de um alojamento constituído por seis apartamentos, com tipologias […]

Vila Nova de Gaia soma e segue! Desta vez, com a estreia da Gran Cruz Apartments, da Granvinhos, localizada no nº 120 da Rua Guilherme Gomes Fernandes, situada no centro histórico da cidade e paralela à marginal que acompanha a margem esquerda do rio Douro. Trata-se de um alojamento constituído por seis apartamentos, com tipologias que vão desde os estúdios aos T2. Todos estão distribuídos por andares dos dois edifícios contíguos antigos e contemplam serviço de concierge, housekeeping e lavandaria, assim como da possibilidade de entrega matinal de pequeno-almoço.

A recuperação de ambos edifícios foi feita como manda a cartilha. Mantidos foram a fachada, com os seus respectivos elementos originais, desde as ombreiras e as soleiras aos parapeitos em granito às varandas decoradas com gradeamento em ferro. Sem descurar da cor original. No alinhamento da narrativa visual da Gran Cruz House – a primeira unidade hoteleira da Granvinhos inaugurada, em 2018, no Cais da Ribeira do Porto –, a Gran Cruz Apartments acolhe igualmente a enigmática Mulher de Negro, ícone da marca Porto Cruz desde há várias décadas, reinterpretada pela artista plástica Tamara Alves no lobby desta unidade. Já cada apartamento acolhe imagens retratadas pelo fotógrafo português João Bernardino.

Além da Gran Cruz Apartments e da Gran Cruz House, cujo restaurante, de nome Casario, é uma autêntica montra do portefólio vínico da Granvinhos e da arte de bem-fazer dos chefs Miguel Castro e Silva e José Guedes, a Granvinhos detém o Espaço Porto Cruz, no Cais de Gaia, onde a aposta no enoturismo remonta a 2012 e a restauração também conta com a referida dupla de cozinheiros. Some-se o Ventozelo Hotel & Quinta, em São João da Pesqueira, propriedade de 400 hectares, 200 dos quais estão ocupados por vinha, com 29 quartos e um restaurante, e um vasto programa de atividades que unem vinho, gastronomia, natureza e história.

Vinhos do Alentejo na BTL

De 25 de Fevereiro a 1 de Março, os Vinhos do Alentejo marcam presença na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, a decorrer na FIL – Parque das Nações, em Lisboa, em parceria com a ERT Alentejo e Ribatejo. Esta ação está associada à promoção e à aposta reforçada no âmbito da oferta de […]

De 25 de Fevereiro a 1 de Março, os Vinhos do Alentejo marcam presença na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, a decorrer na FIL – Parque das Nações, em Lisboa, em parceria com a ERT Alentejo e Ribatejo. Esta ação está associada à promoção e à aposta reforçada no âmbito da oferta de enoturismo na região, através de um programa diversificado em torno do universo de Baco. Para o efeito, foram desenhadas mais de uma dezena de provas de vinho a realizar ao longo dos quatro dias da BTL, algumas das quais contam com produtores da região. Objectivo? Mostrar quão diversa é a produção vínica em tão vasto território vitivinícola.

Afinal, o enoturismo é um dos eixos prioritários do Plano Estratégicos dos Vinhos do Alentejo 2026-2031 da Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo (CVRA). Sobre esta matéria Luís Sequeira, Presidente da CVRA, declara o seguinte: “o crescimento sustentado do enoturismo no Alentejo confirma a capacidade do território para oferecer experiências autênticas e diferenciadoras, cada vez mais valorizadas pelos visitantes, sendo a presença na BTL, em parceria com o Turismo do Alentejo e Ribatejo, uma oportunidade estratégica para reforçar o nosso posicionamento como um destino onde o vinho se afirma como porta de entrada para a cultura, a paisagem e a identidade do território.”

Eis o ponto de partida para rumar ao Alentejo, com o intuito visitar vinhas, adegas e caves, provar vinhos, participar em workshops e cursos dedicados ao vinho, deixar-se levar nas sessões de vinoterapia, fazer passeios pedestres, de bicicleta e a cavalo pelas vinhas, entre outras experiências que incitam a partir à descoberta.

Na Latitude da alta cozinha dos Açores

Cinco anos após a inauguração, o restaurante da Azores Wine Company, a adega localizada na encosta Norte da ilha do Pico, nos Açores, de Filipe Rocha e António Maçanita, ganha nome próprio: Latitude. A mudança acontece no sentido de reforçar o projecto gastronómico centrado nos produtos regionais. Todos são submetidos a técnicas contemporâneas e protagonizam viagens gastronómicas […]

Cinco anos após a inauguração, o restaurante da Azores Wine Company, a adega localizada na encosta Norte da ilha do Pico, nos Açores, de Filipe Rocha e António Maçanita, ganha nome próprio: Latitude. A mudança acontece no sentido de reforçar o projecto gastronómico centrado nos produtos regionais. Todos são submetidos a técnicas contemporâneas e protagonizam viagens gastronómicas conduzidas pelo Chef açoriano Rui Batista à volta do vinho, o ponto de partida de todo o roteiro culinário.

Instalado na área mais elevada da adega, o Latitude é uma ampla panorâmica para o mar e as vizinhas ilhas do Faial e de São Jorge. A esta mais-valia, soma-se a arquitetura e a decoração minimalista e cuidada. Já a comida vai muito além da partilha à mesa. É, isso sim, desenhada para ser apreciada ora ao balcão, que circunda a cozinha aberta e oferece uma vista para a adega, onde são saboreados os menus de quatro ou seis momentos, ora na Mesa Pico, obra-prima de Mircea Anghel, artista romeno radicado em Portugal e fundador do atelier Cabana Studio, na qual é servido o menu de 10 momentos.

No contexto vínico, há vários destinos a explorar. Para o primeiro alinhamento de pratos estão elaboradas cinco sugestões de harmonizações, das quais quatro são compostas por três vinhos. A segunda e a terceira propostas de menus apresentam, cada uma, três pairings de vinhos diferentes. No fundo, são roteiros traçados com vinhos nos Açores, dos mais conhecidos aos mais raros, além de outras referências do portefólio António Maçanita (Douro, Alentejo, Madeira e Porto Santo) e de outras ilhas vulcânicas, como Canárias ou Sicília.

A mais-valia? Poder dormir descansadamente na adega da Azores Wine Company e acordar com vista sobre os currais, as vinhas típicas dos Açores.