Charutos: A arte de produzir e fumar “puros”

Fumar um charuto pode representar uma pausa na vida do dia a dia, para apreciar o ambiente onde se está, seja o de um canto tranquilo de casa, de uma mesa de final de repasto com amigos ou um espaço ao ar livre que oferece uma vista panorâmica. Ou seja, “há um charuto para cada […]

Fumar um charuto pode representar uma pausa na vida do dia a dia, para apreciar o ambiente onde se está, seja o de um canto tranquilo de casa, de uma mesa de final de repasto com amigos ou um espaço ao ar livre que oferece uma vista panorâmica. Ou seja, “há um charuto para cada ocasião e uma ocasião para cada charuto”, defende Pedro Rocha, CEO da Empor, empresa proprietária da histórica Casa Havaneza, loja que vende charutos em Portugal há mais de 160 anos.

Mas o universo dos charutos não envolve apenas o acto de fumar. É, muito mais do que isso, uma experiência holística muito mais vasta que esse momento, pois envolve a escolha, a arte de fazer o corte mais adequado e de os acender e, depois, a forma de os fumar. Descobrir as preferências pessoais em cada um destes aspectos é uma viagem de autodescoberta e parte do encanto fascinante deste passatempo sofisticado.

A arte de bem cortar

Aprender a cortar um charuto de maneira correta e confortável é uma arte que leva tempo para ser dominada, já que não se trata apenas de um objecto, mas de um produto artesanal que leva muito tempo a ser feito, cuja qualidade não depende apenas das características das folhas de tabaco que o compõem, mas também da experiência, profissionalismo e arte de quem as escolhe e as enrola manualmente.

Qualquer um pode cortar aleatoriamente a ponta de um charuto e começar a fumar. No entanto, o verdadeiro conhecedor reserva um pouco de tempo para admirar o trabalho feito, e identificar a forma do extremo a cortar antes de o remover da forma mais correcta. Esta pequena cerimónia transforma, desde logo, a experiência em algo muito mais profundo e agradável. O segredo é cortar apenas o suficiente para permitir uma puxada confortável e, ao mesmo tempo, preservar a estrutura do charuto. O cortador de charutos escolhido desempenha um papel significativo neste processo. Por isso, escolher o mais correcto melhora a experiência de cortar e fumar o charuto, contribuindo para que seja mais lenta, saborosa e prazerosa, tal como todos os bons momentos devem ser.

Para acender o charuto, a forma mais ortodoxa é usar um fósforo, que é mais comprido que o normal, ou um isqueiro a gás. Deve-se segurar o charuto horizontalmente e acendê-lo girando a extremidade para obter uma queimadura uniforme e intensa, antes de colocar a outra extremidade na boca para começar a fumar. Mas não se deve inspirar. Porquê? Porque a experiência pode não ser a mais agradável.

O tipo de tabaco, o clima, o solo, o conhecimento secular, desde o agricultor às pessoas que enrolam os charutos, aqueles que detêm o conhecimento e o saber fazer, são os factores que mais influenciam e contribuem para a qualidade e distinção dos charutos cubanos.

Uma hora de prazer

Para fumar um charuto, basta aspirar para dentro da boca, apreciar todos os sabores e aromas do fumo antes de o expirar lentamente. Para isso, segure o charuto perto da boca e puxe suavemente. Bastam apenas uns tragos por minuto para usufruir do prazer de os fumar, já que o acto é uma oportunidade para descontrair, relaxar e imergir na experiência.

A maioria dos charutos leva pelo menos uma hora para fumar. Quando se apagam, a meio do percurso, basta sacudir as cinzas, reacender e expirar pelo charuto para ejectar o fumo frio. De outra forma, as cinzas só devem ser removidas após algum tempo, apesar de não haver regras de etiqueta em relação ao tema. Mas o seu tempo de permanência no charuto é uma das formas de certificar a sua qualidade, que pode ser atestada por quem o fuma e está, à volta, a partilhar o momento.

E o que se pode fazer se, apesar de todos esses passos cuidadosamente orquestrados, se descobre que não se está a gostar da experiência? Basta colocar o charuto no cinzeiro e deixá-lo apagar naturalmente.

O universo dos charutos é vasto e variado, com uma infinidade de sabores, intensidades e tamanhos. Pode ser necessário algum tempo de experimentação para encontrar o tipo certo para o gosto pessoal. Por isso, é melhor experimentar marcas, formatos e tamanhos diferentes, percorrendo uma viagem de aprendizagem e conhecimento que poderá ser tão fascinante como descobrir as suas origens, desde a mais reconhecida ilha de Cuba, onde são produzidos os Habanos, até ao México, Equador, Brasil, Honduras, Nicaragua ou República Dominicana, entre outros, e os seus terroirs. São passos de um percurso longo em que é essencial também a experiência, arte de bem saber fazer e profissionalismo dos seus artesãos. No final, lembre-se que a arte de fumar charuto é uma jornada pessoal. Trata-se de saborear momentos de tranquilidade, enquanto se aprecia tudo aquilo que cada um tem para oferecer. Quer você seja um conhecedor experiente ou um iniciado curioso, o mundo dos charutos oferece uma experiência cativante, rica em tradição e repleta de sofisticação.

Depois de colhidas, as folhas de tabaco vão para armazéns de cura, onde estão vários dias, por vezes meses

A viagem até ao Habano

O tipo de tabaco, o clima, o solo, o conhecimento secular, desde o agricultor às pessoas que enrolam os charutos, aqueles que detêm o conhecimento e o saber fazer, são os quatro factores que mais influenciam e contribuem para a qualidade e distinção do Habano, ou seja, dos charutos cubanos.

A produção de cada unidade leva cerca de três anos, desde que as plantas são semeadas no campo até que cada uma é colocada na caixa respetiva, e implica mais de 500 procedimentos manuais. Até o processo de colheita de folhas obedece a regras, já que começa de baixo para cima. São retiradas apenas duas ou três folhas de cada vez, com uma semana de alternância até a planta ficar completamente despida. “Só assim se garante que têm a composição e constituição certas para integrarem os futuros Habanos”, defende Pedro Rocha.

O tabaco para a tripa e para o capote, que integram o interior dos charutos, é produzido, no campo, através do método designado como “tabaco ao sol”, enquanto que, para a capa, é produzido pelo processo de “tabaco tapado”, que decorre em instalações de forma semelhante à das às estufas, mas cobertas com tecido para originar apenas ensombramento. O objectivo é diminuir a intensidade da radiação que chega às folhas, “para que fiquem com mais goma, não criem tantas nervuras vincadas e grossas e sejam o mais elásticas possível, para ficarem com o aspecto mais apelativo possível, porque são as que ficam no exterior dos charutos”, explica o gestor.

Há três tipos principais de folha de tabaco nos charutos: o ligero, o seco e o volado. O primeiro, de grande fortaleza e queima lenta, é responsável pela sua robustez e dá-lhe um toque de sabor, o segundo, de fortaleza média, é o principal responsável pelo seu aroma e, o terceiro, aquele que tem menor fortaleza, é-o pela sua capacidade de combustão. Depois, o blend de cada marca está ligado à sua origem, no campo, e à quantidade e qualidade das folhas postas em cada charuto.

Depois de colhidas, as folhas de tabaco vão para armazéns de cura, onde estão vários dias, por vezes meses, até passarem ao tom carmelita ou castanho. A ventilação e a luz são reguladas para permitir variações naturais de temperatura e umidade. Esse processo dura, no mínimo, 50 dias, e é mais prolongado para as folhas colhidas nas zonas mais altas das plantas.

O processo seguinte, a primeira fermentação, é semelhante ao que ocorre nas pilhas de folhas que se acumulam nos jardins das casas, para serem usadas depois como fertilizante natural. Também aqui são colocadas em pilhas, que são amarradas e cobertas antes de se iniciar uma fermentação que decorre naturalmente devido, entre outros, à humidade que ainda fica retida nas folhas após o processo de cura e ao calor e humidade cubanos. Como gera calor, é supervisionada constantemente para que siga os parâmetros desejados.

As virtudes da fermentação

O processo dura até 30 dias e serve para baixar os níveis de nicotina, amoníaco, alcatrão e outros compostos menos desejáveis no charuto, tornando cada folha muito mais própria para se fumada. As destinadas ao capote e a tripa do charuto são depois humedecidas e arejadas para serem classificadas e separadas mais facilmente, já que não têm todas as mesmas dimensões e formas. Depois de escolhidas, são agrupadas em quatro categorias. Seguindo os rigorosos processos que caracterizam a produção dos charutos cubanos, somente metade das folhas são classificadas como fortaleza média, ligero, seco, volado e capote, para serem utilizadas na sua produção.

Posteriormente, todas as folhas passam por uma nova fermentação, sendo colocadas em pilhas e cobertas com panos. Também aqui a temperatura deve ser monitorizada com muito cuidado, para evitar excessos. Quando é muito alta, as pilhas são desfeitas para as folhas esfriarem antes de serem refeitas, com as folhas que estavam em cima a passarem para baixo e vice-versa. É um processo que se repete várias vezes durante esta etapa. A seguir decorre o despalillo (desengace), onde as despalilladores (desengaçadores) usam um dedal de metal no seu polegar para retirar as nervuras da base das folhas da tripa e do capote, antes de se iniciar um novo processo de fermentação.

A seguir decorre o planchado, em que as folhas ficam a estagiar. As de ligero são 24 meses e as de fortaleza média, até ao seco, entre 12 e 18 meses e o volado e as coisas com menor fortaleza nove a 12 meses”, explica Pedro Rocha. Quanto mais tempo a folha estiver a amadurecer, melhor será a sua qualidade.

Depois, as folhas de tabaco saem dos armazéns para as fábricas, onde se inicia o processo industrial, começando pela sua molha, para que possam ser manuseadas, antes de entrarem na Baraguita, onde está o “mestre da ligada”, aquele que diz o tipo de charuto que vai ser feito, um Partagas de 4, por exemplo, definindo quanto é que vai dar de cada tipo de folha de tabaco a cada enrolador para fazer o que é a norma (número) diário deste tipo de charutos.

60 tonalidades diferentes

“Nas nossas fábricas, a norma diária são 100 cem robustos por dia, aqueles que cada operador tem de fazer, explica Pedro Rocha. Ou seja, o mestre dá, a cada um, uma determinada quantidade de ligero, seco, capa e capote e anuncia qual a quantidade, de cada um deles, que cada operador tem de por em cada charuto.

Os enroladores estão na Galera a fazer isso, numa operação fiscalizada pelos vários departamentos de control de qualidade, incluindo a avaliação por “máquinas de tiro”, aquelas que controlam a capacidade de cada charuto de ter tiro, ou seja, de se conseguir dar, neles, a primeira puxada de fumo depois de serem acesos. “O charuto só não é fumável quando não tem tiro, ou seja, quando não tem canais de ar no seu interior que permitam que seja aceso e fumado”, explica Pedro Rocha, acrescentando que todo o trabalho de enrolar é feito à mão, em Cuba, mas noutros países pode ser usada uma máquina semelhante à de enrolar cigarros.

Depois de enrolado, o charuto vai para um escaparate, durante algum tempo, para baixar o seu nível de humidade até aos 65 a 70%, antes de ir para uma secção de escolha de cores. Como as folhas de tabaco podem ter 60 tonalidades diferentes após o fim de todo o processo produtivo, é preciso fazer uma selecção, para garantir que todos os charutos da mesma caixa têm os tons mais homogéneos possível. Depois de selecionados, outro operador coloca-lhes a anilha, e outro nas caixas respectivas, processos sempre acompanhados pelo controlo de qualidade. “São três anos, desde que as sementes de tabaco são plantadas no campo até que o charuto é colocado na caixa, o que implica que haja sempre folhas disponíveis armazenadas para garantir a resposta às solicitações do mercado”, salienta ainda Pedro Rocha. É um caminho longo, com muitos passos e muitas pessoas envolvidas, desde que as sementes da planta do tabaco são deitadas à terra até que cada charuto é escolhido. Por isso, é natural que o seu preço também possa chegar aos milhares de euros, apesar de, com dois, se puder comprar um. Os terroirs, os tipos de folhas, a arte de saber fazer e o profissionalismo dos operadores, e os cuidados seguidos em todas as partes de um ciclo produtivo que deu os seus primeiros passos há umas centenas de anos, dão origem a um produto com muito mais do sabores e cheiros. Para quem gosta mesmo, apreciá-los é um ritual que pode dar origem a uma pausa no tempo para pensar, apenas observar, dialogar ou conviver. Ao que parece, é irresistível…

Fontes: Casa Havaneza e os sites da Habanos, Ape to Gentleman, The Art of Manliness e William Henry

O universo dos charutos é vasto e variado, com uma infinidade de sabores, intensidades e tamanhos e pode ser necessário algum tempo de experimentação para encontrar o tipo certo

Aprofundando-se no mundo dos charutos

Quando se embarca jornada cativante de fumar charuto, há várias coisas a considerar, desde o conhecimento sobre tamanhos, formatos e embalagens, até à forma de os armazenar adequadamente.

Tamanhos e formatos

Os charutos têm vários tamanhos e formatos, comummente chamados vitolas, que têm efeito na experiência de fumar, pois afectam a taxa de queima e a extração do charuto. Por exemplo, os mais grossos, conhecidos como robustos, oferecem uma queima mais lenta e uma fumada mais fria, enquanto os mais finos e longos, como o lancero, proporcionam uma queima mais rápida e um sabor mais concentrado. Compreender as diferentes vitolas pode ajudar na seleção do charuto certo para a ocasião e duração preferida para fumar.

Invólucros de charuto

A capa, a folha mais externa de um charuto, desempenha um papel importante no seu perfil de aromas e sabores.

Harmonização com bebidas

A bebida certa pode elevar a experiência de fumar um charuto, realçando os seus sabores e oferecendo uma prova mais sofisticada. Um rum velho, um uísque single malte, um porto vintage, um café forte ou até um chá podem ser combinações perfeitas para o charuto escolhido.

Armazenamento de charutos

Manter a humidade e a temperatura corretas é essencial para preservar a qualidade dos charutos. Um humidificador de charutos bem conservado pode garantir que os seus permaneçam frescos e se mantenham aromáticos e prontos para fumar.

Notas de prova

Desenvolver um paladar refinado para identificar as diversas notas de prova de um charuto é um aspecto gratificante da jornada. Desde o primeiro terço ao final, o perfil sensorial de um charuto pode mudar bastante. Aprender a discernir essas mudanças e complexidades sutis pode aumentar e melhorar a sua capacidade de os apreciar.

Etiqueta

Finalmente, há uma etiqueta associada ao fumo de charuto, que inclui a regra de não soprar o fumo na direção dos outros e respeitar as regras dos locais onde se está a fumar.

(Artigo publicado na edição de Maio de 2024)

Grande Prova: De norte a sul Os “outros” Alvarinho

A casta que hoje nos ocupa é mais uma daquelas que, por norma, dizemos ser casta portuguesa e que em boa verdade é uma variedade ibérica. Nuestros hermanos, que também a apelidam de Cainho Branco, fizeram dela a rainha das Rias Baixas e a fama ultrapassou fronteiras, tendo chegado a outros continentes. Por lá foi […]

A casta que hoje nos ocupa é mais uma daquelas que, por norma, dizemos ser casta portuguesa e que em boa verdade é uma variedade ibérica. Nuestros hermanos, que também a apelidam de Cainho Branco, fizeram dela a rainha das Rias Baixas e a fama ultrapassou fronteiras, tendo chegado a outros continentes. Por lá foi referenciada em 1843 mas A. Girão (tratado Prático da Agricultura das Vinhas) já fala dela em 1822 como casta de Monção. Entre nós esteve muito tempo confinada ao Minho, inicialmente à zona de Monção e Melgaço, onde adquiriu justa fama. Sempre dispersa nas vinhas e misturada com outras castas, a Alvarinho conheceu a primeira vinha contínua em 1964 no Palácio da Brejoeira, orientada por Amândio Galhano. Até há poucos anos era só de Monção e Melgaço que poderiam sair vinhos com Denominação de Origem Vinho Verde, mas a situação actual é bem diferente, uma vez que em qualquer zona da região se pode fazer um Alvarinho com direito a D.O.. A área de vinha deverá atingir actualmente cerca de 1500 ha.

A grande divulgação da casta só começou no final dos anos 80 do século passado, quando muitos produtores resolveram avançar para projectos próprios como engarrafadores. Passámos então de quatro ou cinco marcas – Deu la Deu, Palácio da Brejoeira, Adega de Monção e Cêpa Velha – para as mais de 100 que existem agora, com muitos milhões de garrafas produzidas anualmente. Gradualmente deixou de ser o branco da aristocracia rural minhota, vinho de ricos e de eventos de luxo, para se tornar um branco acessível a todos. Terá sido essa expansão e o sucesso que os vinhos tiveram junto do consumidor que despertou o interesse de produtores de outras zonas do país para as virtudes da Alvarinho. Temos hoje, assim, vinhos varietais em várias regiões, umas mais quentes que outras, umas de interior e outras costeiras.

A casta gosta de estar perto do mar, mas protegida do mar, ainda que tal possa parecer contraditório.

Os registos da prova

Na prova que fizemos, que não permite juízos de valor definitivos, foram, no entanto, perceptíveis algumas tendências. Mas as conclusões poderão ser apressadas porque avaliámos vinhos de idades muito diferentes; recuando no tempo, tivemos amostras desde 2023 até 2019. Por isso havia no painel algum desequilíbrio temporal. É verdade que, em termos abstractos, um branco de 2019 não se considera velho ou demasiado evoluído em nenhuma região do mundo, mas o facto de estarem aqui vinhos precocemente evoluídos pode permitir algumas leituras sobre a adaptação (ou não) da casta a solos e climas muito distintos dos da zona de origem (Minho).

A expansão da casta, cremos, ficou a dever-se às suas virtudes intrínsecas: produz bem, aromaticamente é muito rica e além de um corpo elegante, resulta com uma acidez muito expressiva que alegra o lote final. Pela experiência nas zonas de Monção e Melgaço, percebeu-se também que, uma vez plantada em solos diversos, poderia originar vinhos expressivos e diferenciados de perfil. Ora, tendo o país zonas costeiras e de interior, zonas frias e quentes, de planície e de altitude, era inevitável a “atracção fatal” que a casta exerceu sobre os produtores. É também por isso que estamos em crer que o futuro próximo nos irá trazer mais amostras de outros produtores interessados na casta.

Os resultados da prova têm algo de paradoxal: a vitória de um vinho mais “atlântico” poderá ser considerada normal, mas os dois lugares seguintes com origem em zonas de interior já podem ser mais surpreendentes. Jorge Moreira, que faz no Douro o “seu” Alvarinho Poeira e também o Quinta de Cidrô, reconhece na casta “a capacidade de mostrar bem o local de onde vem, acentuando no Douro o seu carácter mais gordo, mas conservando uma excelente acidez e pH”. Ao seu Poeira há a acrescentar o Pó de Poeira, ambos da sua propriedade mas de vinhas diferentes. Já Anselmo Mendes, com muitos vinhos feitos em Monção, acentua que “a casta gosta de estar perto do mar, mas protegida dele. Ainda que possa parecer contraditório, a verdade é que, se demasiado perto da orla marítima e sem protecção, a casta pode originar uma acidez exagerada”. Na Bairrada, onde dá apoio enológico ao vinho Kompassus, Anselmo assinala que “a casta se mostra muito bem em solos argilo-calcários, resultando num vinho um pouco mais fechado, mais reduzido, mas com mais salinidade na prova de boca; estou convencido que a proximidade do mar pode ser determinante, tal como é a influência do enólogo”, disse.

Nas zonas quentes a produção do Alvarinho pode levantar alguns problemas. Paulo Laureano que também a trabalha no Alentejo, confessa que levou algum tempo a perceber a melhor forma de contrariar a tendência da casta para a sobrematuração que deriva do clima quente. Diz, por isso, que “uma poda adequada e um clima que inclua alguma brisa são fundamentais porque a maturação pode parar por excesso de calor”. Já a Herdade da Ravasqueira começou por plantar a casta ainda em finais dos anos 90 e desde a segunda década deste século que tem feito vinhos varietais, “uma aposta segura”, como nos disse Vasco Rosa Santos, que integra a equipa de enologia da Ravasqueira. Na Herdade da Lisboa a produção tem sido irregular e, por exemplo, a partir de 2020 ainda não é certo quando voltará a haver. Ali a casta é também usada para base de espumante e, para vinho tranquilo, é fermentada em barrica.

Estamos perante uma casta que aceita vinificações variadas, desse o clássico inox, barricas de vários tipos e idades e cimento. A tendência actual, que aponta sobretudo para a vinificação e estágio em barrica usada, encontra nesta variedade uma compincha. E, tal como acontece no Minho, os produtores estão também a descobrir-lhe as virtudes para ser vinificada como base para espumante. Eles já existem abundantemente em Monção e Melgaço e, cremos, irão surgir também noutras zonas do país.

Como se pode verificar pelos vinhos que provámos, os preços podem ter enormes variações mas essa é discussão para ter noutro fórum que não este. Pode-se, de qualquer maneira, concluir que o consumidor pode ter acesso a Alvarinhos de todo o país, com muito boa qualidade e a preço sensato.

(Artigo publicado na edição de Maio de 2024)

Três produtos e uma festa em Torres Vedras

Vinho, pastel de feijão e uvada voltaram a dar mote à quarta edição do Reserva – Fórum de Inovação e Gastronomia. A iniciativa, do município de Torres Vedras, para valorização destes produtos torreenses, realizou-se nas antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho. O Reserva incluiu debates, demonstrações culinárias e concursos gastronómicos, além de […]

Vinho, pastel de feijão e uvada voltaram a dar mote à quarta edição do Reserva – Fórum de Inovação e Gastronomia. A iniciativa, do município de Torres Vedras, para valorização destes produtos torreenses, realizou-se nas antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho.

O Reserva incluiu debates, demonstrações culinárias e concursos gastronómicos, além de animação musical. A Câmara torreense calcula que tenham estado presentes 2.000 pessoas – acima de 2023. A quase totalidade dos produtores de vinho, estabelecidos no concelho, esteve no evento, assim como as casas que se dedicam ao fabrico da uvada e dos pastéis de feijão. Os confeiteiros não são muitos, mas constituem um número positivo, uma vez que há poucos anos se temeu pelo seu desaparecimento.

Sérgio Valente, da Casa Benjamim, iniciou em 2017 o actual negócio e, conjuntamente com a Destilaria, criou o Feijin, um bolo inspirado no pastel de feijão com o gin Inseparable, de A Destilaria. Este confeiteiro adianta a necessidade do pastel de feijão – IG e em processo de passar para IGP – evoluir do mercado regional para locais de maior consumo, nacional e de exportação. Em 2019, a iguaria chegou a ser escolhida pela Lufthansa/TAP para integrar os menus, representando cerca de um milhão de unidades. Porém, foi afastado na reformulação dos cardápios. Nádia Santos, da Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação da Lourinhã, afirma que o bolo tem uma excelente ligação com a aguardente – a demonstração fez-se com uma XO Lourinhã. “Tem uma crocância que é muito interessante. Inicialmente brilha mais o pastel e no final a aguardente”.

Joaquim Gomes é funcionário dos Correios e, no tempo que sobra, trabalha na sua confeitaria Terras de Dinossauros, dedicada à produção de licores e uvada. Temendo pelo desaparecimento deste doce, começou, em 2012, a produzi-lo. Conta que a uvada requer atenção contínua, pois o mosto ferve de cinco a seis horas. Depois da redução é acrescentada maçã e há uma nova fervura, de três horas, com pau de canela.

Do lado vínico, Paula Fernandes, enóloga da Quinta da Boa Esperança, elogia a iniciativa, uma vez que permite a comunicação entre produtores e potencia sinergias. Maria Ana Santos, da Quinta da Cidadoura, considera que é “uma rampa de lançamento”, pois permite promover a região na restauração.

De acordo com a vereadora do Turismo, o Reserva tem ajudado na valorização dos vinhos do concelho. Dulcineia Ramos indica que o valor médio do rótulo passou de 3,37 euros em 2019 – ano da primeira edição – para seis euros actualmente. A autarca refere a vontade de criar um repositório de receitas que represente o concelho. O prémio Gastronomia e Inovação foi ganho por Pedro Trindade e Félix Ferreira, da Escola Seminfor, com o prato “polvo do mar à terra”. O restaurante o Átrio, de Torres Vedras, venceu os prémios de uvada e de pastel de feijão. João Barbosa

Editorial Junho: Barrel Haters

Editorial da edição nrº 86 (Junho 2024) Peço desculpa pelo título em inglês, mas é o que melhor retrata aqueles a que me refiro: os que odeiam, desprezam, criticam vinhos com aromas e/ou sabores provenientes da barrica de madeira. O vinho, como tudo na vida, não está imune a modas e tendências que determinam comportamentos. […]

Editorial da edição nrº 86 (Junho 2024)

Peço desculpa pelo título em inglês, mas é o que melhor retrata aqueles a que me refiro: os que odeiam, desprezam, criticam vinhos com aromas e/ou sabores provenientes da barrica de madeira. O vinho, como tudo na vida, não está imune a modas e tendências que determinam comportamentos. É assim na arquitectura, na cultura, na indústria automóvel, no vestuário, na música, até na medicina.

A ligação entre o vinho e a madeira é multisecular, primeiro como vasilha para o transportar e guardar, mais tarde como processo de afinamento. A primeira vez que o enófilo nacional contactou, de forma generalizada, com o efeito da barrica nova de carvalho terá sido com os vinhos da antiga JP Vinhos (hoje Bacalhôa), em tintos como Quinta da Bacalhôa, Má Partilha, Meia Pipa ou o branco Catarina. Na altura, final dos anos 80, era a escola australiana que ditava as regras e lembro-me bem do enorme frenesim que toda aquela baunilha e tosta causou junto de apreciadores ávidos de coisas novas. Rapidamente, a barrica tornou-se símbolo de estatuto, luxo, sinal exterior de riqueza. E ainda hoje, queiramos ou não, mantém esses atributos. Em Portugal ou no mundo, raro é o vinho com ambição que não passa por barrica nova, no todo ou em parte. De tal forma o poder aspiracional da barrica foi abraçado pelo consumidor que o “efeito madeira” se estendeu aos vinhos mais humildes, que não gerando valor que permita ter a coisa verdadeira, utilizam eficazmente os seus sucedâneos. Quem compra um Reserva tinto por €3,49 também tem direito a saborear a baunilha, pois então! Como bem sabemos, quando muita gente gosta da mesma coisa, surgem os ódios de estimação, com o único objectivo de vincar uma diferença e uma suposta superioridade. Quantas vezes assisti, em sessões de prova, ao arrasar de um vinho com o singular argumento de que se “sente a madeira”…

A barrica de madeira é uma ferramenta enológica como qualquer outra, como o lagar, como o ovo de cimento (hoje na moda, mas o ódio virá um dia), como a ânfora de barro. E como toda a ferramenta, é preciso saber usá-la. A diversidade (e qualidade!) das barricas disponíveis no mercado é gigante. Uma barrica de inferior qualidade, de tipo não adequado ao fim em causa (origem, tosta, grão) ou mal empregue, origina um vinho desequilibrado, onde a ferramenta usada se sobrepõe ao produto criado. Como pode acontecer com um lagar ou uma ânfora de barro.

Curiosamente, quem diaboliza a mais leve sugestão de fumado ou especiaria da barrica, é capaz de acolher embevecido e lacrimejante de prazer o aroma a pez da talha ou o sabor taninoso do engaço verde no lagar. Mais espantoso ainda: esses “haters” inchados de conhecimento, para quem qualquer reminiscência de barrica num vinho português é sinal de vulgaridade, são precisamente os mesmos que idolatram os Gran Reserva clássicos de Rioja, como Murrieta Castillo Ygay, Viña Ardanza, Viña Tondonia, Muga Prado, Contino ou Cvne Imperial. Vinhos que passaram três, quatro ou mais anos em barricas novas de carvalho. E carvalho americano, sobretudo!

No que a vinhos respeita, gosto de ser eclético. Aprecio tudo o que cheira e sabe bem. Se tiver forte personalidade, melhor ainda. Ygay ou Quinta do Crasto, por exemplo, usam a barrica nova para exprimir a sua identidade. Outros fazem-no através do lagar de granito, da talha pesgada, do tonel centenário, do ovo de cimento ou até (sim!), do inox. Quem nunca provou Encruzado ou Alvarinho largos anos estagiados em inox não sabe o que é bom.

Há tanta intolerância e imbecilidade no mundo. Deixem lá a madeira em paz.

Menin Douro Estates inaugura adega

A Menin Douro Estates, empresa produtora de vinhos do Douro e do Porto, inaugurou recentemente a sua adega, que é também sala de visitas para quem quer conhecer melhor os vinhos da empresa. Desenhada por um colectivo de arquitectos portugueses e brasileiros, é um edifício de estilo industrial, construído de forma a integrar-se totalmente na […]

A Menin Douro Estates, empresa produtora de vinhos do Douro e do Porto, inaugurou recentemente a sua adega, que é também sala de visitas para quem quer conhecer melhor os vinhos da empresa.

Desenhada por um colectivo de arquitectos portugueses e brasileiros, é um edifício de estilo industrial, construído de forma a integrar-se totalmente na paisagem do Douro vinhateiro. A preocupação com o ambiente não se revela apenas na integração na paisagem, mas também no método de reciclagem de água, no uso de painéis fotovoltaicos, que suprem quase todas as necessidades energéticas da adega e o recurso a um tecto verde.

Entre os materiais usados, destacam-se as paredes em xisto, o betão, pintado, no interior, num tom que remete para a cor do vinho, e o inox. Todos os quatro andares estão ligados por uma escada em elipse, um dos elementos arquitectónicos em destaque em todo o espaço.

A sala de visitas da Menin Douro Estates inclui, além de uma sala de provas com vista para a de barricas, uma loja. Este espaço funciona como ponto de partida e chegada dos vários programas de enoturismo disponíveis na propriedade. São quatro packs, que se distinguem entre si pela duração do percurso e pela selecção de vinhos à prova.

Além de um passeio pelas vinhas e pela adega, com explicação do processo de produção, é possível visitar a casa do século XVIII, entretanto totalmente restaurada, e a capela. Fundamental também é a passagem pelo Jardim das Castas, uma espécie de laboratório vivo onde todas as 54 variedades de vinhas velhas encontradas na propriedade foram plantadas e estão a ser estudadas.

Olga Martins deixa Lavradores de Feitoria para dedicar-se a 100% aos vinhos Poeira

Depois de 23 anos dedicada à Lavradores de Feitoria, empresa produtora de vinhos do Douro, Olga Martins decidiu deixar a empresa de vinhos que viu nascer, para assumir, a 100%, o seu projecto familiar de vinhos, o Poeira. Há muito que o marido, o enólogo Jorge Moreira, a desafiava a assumir a gestão e promoção […]

Depois de 23 anos dedicada à Lavradores de Feitoria, empresa produtora de vinhos do Douro, Olga Martins decidiu deixar a empresa de vinhos que viu nascer, para assumir, a 100%, o seu projecto familiar de vinhos, o Poeira.

Há muito que o marido, o enólogo Jorge Moreira, a desafiava a assumir a gestão e promoção dos vinhos Poeira. Mas a decisão de deixar a Lavradores de Feitoria não foi fácil. A um ano de celebrar meio século de vida e com a empresa em velocidade de cruzeiro, Olga Martins sentiu que era chegada de hora mudar, apesar de a sua ligação à Lavradores de Feitoria se manter como accionista da empresa. “O meu lema de vida é dar sempre o meu melhor em tudo o que faço, respeitando todos os que se cruzam no meu caminho”, conta a gestora, acrescentando que “foi assim durante estes anos na Lavradores de Feitoria, em que aprendi muito sobretudo com o Fernando Albuquerque e o Dirk Niepoort, a quem estarei sempre grata”. Agora, sentiu que estava na hora de encerrar este ciclo e, por isso, não aceitou o convite para continuar, nas últimas eleições da empresa.

O projecto de vinhos Poeira nasceu, no Douro, em 2001. Nesse ano, Jorge Moreira decidiu fazer um interregno na sua carreira como enólogo da Real Companhia Velha, para criar vinhos com o seu cunho pessoal. Olga Martins esteve sempre ligada ao projecto, de forma mais discreta, tendo mesmo um vinho da sua autoria: o She by Poeira.

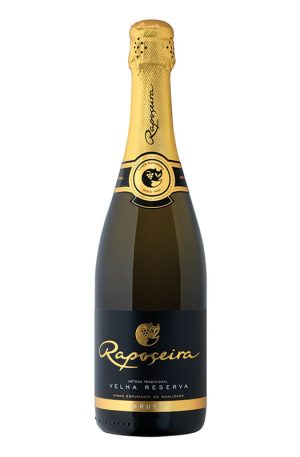

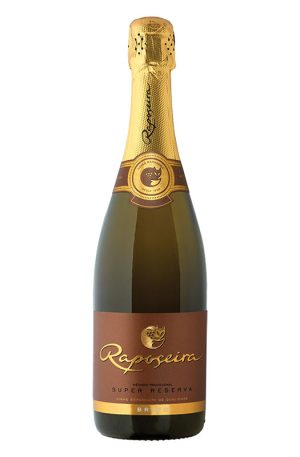

Raposeira: A celebração de cada dia

Durante o passeio pelas vinhas perto das Caves da Raposeira e pelos corredores infinitos subterrâneos, cheios de garrafas em repouso, Marta Lourenço, a enóloga responsável pela produção nesta casa e na Murganheira, partilhou a história da empresa, contada pelo seu sogro, um profundo conhecedor e especialista nesta categoria de vinhos e uma figura incontornável no […]

Durante o passeio pelas vinhas perto das Caves da Raposeira e pelos corredores infinitos subterrâneos, cheios de garrafas em repouso, Marta Lourenço, a enóloga responsável pela produção nesta casa e na Murganheira, partilhou a história da empresa, contada pelo seu sogro, um profundo conhecedor e especialista nesta categoria de vinhos e uma figura incontornável no que toca aos espumantes nacionais – Orlando Lourenço.

Lamego foi uma das primeiras regiões em Portugal onde se começou a estudar os processos de espumantização. As Caves da Raposeira tiveram o seu início no seio familiar de Adelino Pereira do Vale, com o seu filho e genros, um dos quais, José Teixeira Rebelo Junior, com residência permanente em Lamego, desempenhou um papel importante como administrador. Segundo as informações da empresa, as primeiras tentativas de criar bolhinhas começaram ainda em meados do século XIX e, a partir de 1898, já produziam e comercializavam os “vinhos espumantes tipo Champagne” na cidade de Lamego.

Nos anos 30 do século passado, a Caves Raposeira tornou-se numa empresa de grande prestígio, visitada pelas figuras do Estado Português e Brasileiro, onde a marca era bem apreciada. Nos anos 50-60, os espumantes da Raposeira eram vinhos de luxo, custando uma garrafa de 35 a 90 escudos (preço para retalhistas), numa altura em que a minha sogra se lembra que um garrafão de vinho de 5 litros custava 4,5-5 escudos. O salário dela, em Lisboa, era pouco mais de 2000 escudos e um espumante com estes preços “era nem pensar”. Tratava-se claramente de um produto para “quem pode”.

Mas não há bem que sempre dure… Quando, em 1980, faleceu o administrador da empresa, apaixonado pelas bolhinhas e dinâmico Eugénio Vale Teixeira, a Raposeira foi vendida à multinacional canadiana Seagram. As duas décadas seguintes revelaram-se um período mais desconcertante na história da empresa, que enfraqueceu a força da marca. A abordagem visava a rotatividade rápida do produto, vender barato e ganhar pela escala, descartando a importância da matéria prima e dos processos que asseguram a qualidade. Desfizeram-se das quintas (tinham quatro) e dos fornecedores de uva habituais, passando a importar vinho de mesa barato a granel. Diluíam-no, espumantizavam e vendiam barato. “Não vinificaram 1 kg de uva própria”, conta Marta Lourenço. Devido a este período negro, a Raposeira é, hoje em dia, vista como um parente pobre da Murganheira que, fundada mais tarde, não passou por estes ciclos comprometedores.

A viragem do século trouxe outro gigante multinacional a assumir a gestão das caves em Lamego. Em 2000, duas das maiores empresas mundiais do sector das bebidas alcoólicas, a britânica Diageo e a francesa Pernod Ricard fizeram uma joint-venture para adquirir a divisão de bebidas da Seagram, onde se incluía a Raposeira. No entanto, a marca não integrou o seu portfólio por muito tempo. Como a Pernod Ricard já representava duas marcas de Champagne, Moët & Chandon e Dom Perignon, em Portugal, rapidamente se desfez de um activo que não era estratégico. O melhor que aconteceu à Raposeira foi a sua aquisição pela Murganheira em 2002 e a entrada de Orlando Lourenço como administrador. É difícil de imaginar outra pessoa para quem a Raposeira representasse um valor sentimental tão grande, uma vez que já tinha ligação forte à empresa desde a infância: a sua mãe trabalhou como operária na Raposeira e o seu pai produzia vinho base para espumante destinado a esta casa. Por isto, quando entrou, o objectivo não era o lucro imediato, mas sim a recuperação da antiga fama da marca. Fez uma revolução qualitativa. Voltou a apostar na matéria prima (agora contam com uvas de mais de 400 viticultores) e introduziu novos processos de trabalho na adega, já aplicados na Murganheira.

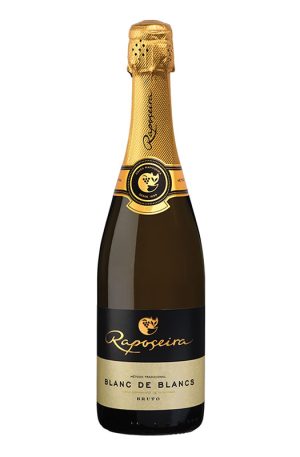

Entre o Douro e Távora-Varosa

A Raposeira é a única empresa em Portugal que pode certificar os seus vinhos com duas denominações de origem – Távora-Varosa ou Douro. A fronteira passa precisamente pela vinha junto à adega. Entretanto, como as uvas são misturadas no vinho final, este fica “desclassificado” para vinho de mesa. Internamente estão a ponderar a possibilidade de certificação, mas não é urgente, pois a marca sobrepõe-se à associação a qualquer DO.

A maior parte das uvas (70%) vem do Douro, sobretudo do Baixo Corgo, mas do Cima Corgo e de algumas partes do Douro Superior também. Os descendentes dos fundadores, por exemplo, são os maiores produtores de uvas (na sub-região de Baixo Corgo e na fronteira com Távora-Varosa). Marta nota uma grande diferença no perfil das uvas que amadurecem em condições diferentes. O Douro é xisto, Távora-Varosa granito. As amplitudes térmicas em Távora-Varosa são bem mais pronunciadas. “As pessoas estão habituadas a usar um casaco polar por cima de uma t-shirt”, conta a enóloga. Os mostos de Távora-Varosa apresentam pH 2,7-3, enquanto no Douro 2,9-3,4 e isto faz diferença no produto final.

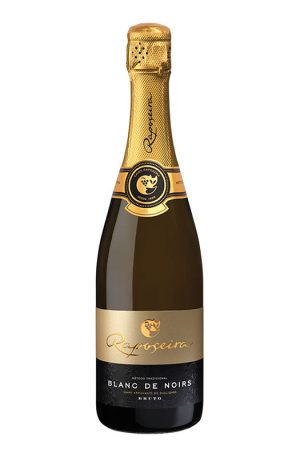

Do Douro vêm sobretudo a Malvasia Fina e Viosinho e as castas tintas – Touriga Nacional, Touriga Franca (ficam muito bem no espumante) e Tinta Roriz; de Távora-Varosa acresce o Pinot Blanc. A produção não é muito alta, contam com 4-8 toneladas de uva por hectare.

A mesma casta também se comporta de forma diferente. A Malvasia Fina do Douro é mais fácil, mais floral, em Távora-Varosa, mais exigente, com maior acidez e mineralidade.

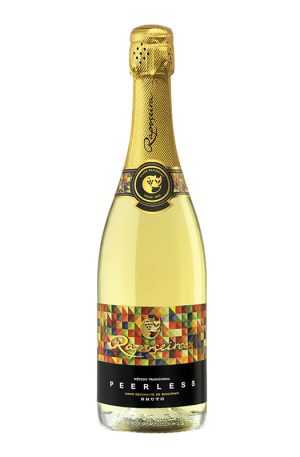

Quando a enóloga Marta Lourenço entrou, em 2005, as mudanças na empresa já estavam em andamento. Para além dos espumantes doces e semi-secos, introduziram os brutos e criaram uma linha “Gourmet”, a incluir Super Reserva Blanc de Noirs Bruto, Super Reserva Blanc de Blancs Bruto, Super Reserva Rosé Bruto, Super Reserva Peerless Bruto e Super Reserva Tinto Bruto.

O processo produtivo é praticamente igual na Murganheira e na Raposeira. Existe uma única diferença na recepção de uva. Na Murganheira, a uva inteira e intacta vai directamente para a prensa, na Raposeira ainda usam o tegão e a bomba que resulta sempre em algum rompimento de bago. Para evitar isto, nos espumantes especiais usam um pequeno tapete transportador para colocar uvas na prensa. Já existe um projecto para fazer obras destinadas à melhoria na recepção de uvas. E é para breve.

O fraccionamento de prensas, as leveduras livres e o estágio prolongado são três pilares de qualidade do espumante que não se abdicam na Raposeira, tal como na Murganheira.

O mosto é separado em quatro frações: première pièce – os primeiros 400-500 litros resultantes da “lavagem” das uvas com o próprio mosto, que é descartado em anos maus e por vezes pode ser aproveitado para os espumantes meio-secos e doces; cuvée – a melhor parte do mosto destinada à produção dos espumantes brutos; taille – resultante do início da prensagem – também utilizada para espumantes meio-secos e doces; e finalmente rebêche, a última parte da prensa que é sempre descartada.

Tal como na Murganheira, na Raposeira trabalham exclusivamente com leveduras livres. É mais trabalhoso, mas qualitativamente fazem espumantes mais ricos e complexos, sobretudo com o tempo de estágio prolongado. Têm uma sala com cubas destinadas à multiplicação das leveduras, para as adaptar às condições pouco confortáveis (teor de etanol produzido na primeira fermentação e presença de gás carbónico) em que ocorre a segunda fermentação. Começam com 80% de água e 20% de vinho e depois vão aumentando a percentagem de vinho, num processo que demora sete dias e exige um controlo quase constante.

E aqui chegamos ao terceiro ponto importante – tempo de estágio. Na Raposeira os espumantes brutos estagiam com borras antes de dégorgement no mínimo quatro anos, meio-secos três anos e os doces no mínimo dois anos.

Para além dos pontos fulcrais, existem ainda muitos detalhes durante todo o processo produtivo que podem fazer a diferença. O controlo rigoroso em cada etapa é a parte menos romântica, mas vital. Na empresa não abdicam de inovação e investimentos se estes trazem benefícios na qualidade do espumante. Por exemplo, em alguns espaços usam iluminação LED específica, com espectro muito estreito, calibrado para não interagir com riboflavina (vitamina 2 presente no vinho) e não provocar alterações sensoriais chamados “gosto de luz”. Estas lâmpadas (caríssimas) produzem uma luz âmbar monocromática, que permite visibilidade suficiente para trabalhar, por exemplo na sala de giropaletes ou caves, evitando deterioração do vinho.

A Raposeira é hoje o maior produtor de espumantes em Portugal. Anualmente saem 2,5 milhões de garrafas efervescentes, das quais cerca de um milhão são espumantes meio-doces e doces e o resto – brutos, dos quais cerca de 120 000 garrafas da linha especial.

Nos longos corredores subterrâneos permanecem, em estágio, 12 milhões de garrafas, mais do que a população do nosso país. Dava uma garrafa para cada português e ainda sobrava! E 80% da produção é comercializada no mercado nacional.

Os espumantes antigos da Raposeira

Nem sabia que existiam! Depois da prova da gama actual, uma grande surpresa foi a prova de espumantes antigos. Nem todos se apresentavam em melhores condições, mas permitiu claramente sentir as diferentes épocas na vida da marca.

O Velha Reserva 1995 apresentava uma cor dourada clara, fruta compotada, a lembrar o vinho da Madeira, notas amendoadas e pão seco. O açúcar residual era bem perceptível e quase não tinha gás. O 1996 sentiu-se mais caramelizado no sabor, com notas de leite-creme e alguma ferrugem. O 2000, com limão caramelizado e nuance amendoada, era mais fresco no nariz e com mais tensão na boca, mas leve amargo no final evidenciava o uso do mosto de prensa. A partir de Velha Reserva 2001 nota-se uma mudança na elaboração: com fruta mais limpa, maior presença de gás, final com sabor a pão mas também com frescura, cremoso e com certa untuosidade. O 2005 apresentou tonalidade de limão intenso a caminhar para dourado, nariz muito limpo com notas de casca de limão cristalizada, fruta branca, tisanas, todo tenso e vibrante, cheio de vivacidade e mineralidade. O 2006 com fruta madura a lembrar pêssego em caldo, mel, notas florais, com ligeira doçura frutada no final. O 2010 tem a vida toda pela frente, cheio de fruta, intenso, bem seco e cremoso. O 2011 com sugestões de limão, pêra, tisanas e mel, expressivo e transparece frescura.

O Chardonnay 2010 – no primeiro impacto demonstrou uma ligeira redução. Mas rapidamente se recompôs, alinhou-se todo e, com boa pressão, bolha fina, textura cremosa, limpo e saboroso, finalizou a prova em grande.

Absolutamente inesperada foi a performance do Primor seco feito de Moscatel dos anos 70-80 (não deu para identificar o ano exacto), que apresentava uma cor dourada e aroma extremamente complexo e bonito com pêssego em calda, marmelada, xaropes de farmácia, mel, estragão e notas resinosas, com um enorme equilíbrio do conjunto – uma bela surpresa!

E, por fim, o Velha Reserva Bruto 1979, com uma raposa diferente no rótulo, deu uma grande prova com uma acidez fantástica, nariz doce com canela, mel e alperce em caldo, ainda com gás carbónico a vibrar. Incrível e cheio de vida.

Celebrar a vida com Raposeira

A Raposeira tem muito para contar. Já foi uma marca emblemática que dificilmente tinha concorrência em Portugal, e sofreu com a errada gestão estratégica. Agora, quando só o mais preguiçoso não produz espumante, porque está na moda, afirma-se com nova força e dinamismo, associada a uma imagem sempre impecável. A Raposeira tem um grande legado e muito know-how graças às pessoas dedicadas e profissionais que vivem a marca. O volume de produção permite manter os preços acessíveis com um nível de qualidade ao qual muitos espumantes bem mais caros não conseguem chegar.

Se o Murganheira é posicionado como um espumante para os momentos especiais, o Raposeira é um espumante de dia a dia, para celebrar a vida em qualquer momento.

(Artigo publicado na edição de Maio de 2024)

Descubra os vinhos distinguidos na 16ª Edição do Concurso de Vinhos do Algarve

A XVI edição do Concurso de Vinhos do Algarve decorreu no Convento de S. José, em Lagoa, com o apoio do município e a direcção técnica da Comissão Vitivinícola do Algarve. Foram provados 117 Vinhos do Algarve, de 32 produtores, entre brancos, rosés e tintos, dos quais foram distinguidos 38 com 27 medalhas de Prata, […]

A XVI edição do Concurso de Vinhos do Algarve decorreu no Convento de S. José, em Lagoa, com o apoio do município e a direcção técnica da Comissão Vitivinícola do Algarve.

Foram provados 117 Vinhos do Algarve, de 32 produtores, entre brancos, rosés e tintos, dos quais foram distinguidos 38 com 27 medalhas de Prata, 10 medalhas de Ouro e, o grande vencedor, com a Grande Medalha de Ouro.

O grande vencedor do XVI Concurso de Vinhos do Algarve foi o Dialog Tinto 2018, do produtor Quinta dos Vales.

Os resultados do Concurso foram divulgados em cerimónia que teve lugar no Clubhouse Pestana Vale da Pinta, que juntou vários produtores e entidades.

O Concurso de Vinhos do Algarve tem, por objectivo, promover a produção de vinhos engarrafados e estimular a produção de vinhos de qualidade na região, distinguindo e promovendo os melhores vinhos produzidos na Região do Algarve.

Conheça AQUI a lista dos premiados do concurso.