O Chefe não estava

O que nos faz decidir na hora de escolher o sitio onde vamos jantar? Localização, orçamento disponível, tipo de cozinha, gosto pessoal são factores usualmente determinantes que condicionam a opção do cliente que quer fazer daquela noite um momento especial. Com a recente (e fulgurante) mediatização dos chefes, a imagem destes começou a ter uma […]

O que nos faz decidir na hora de escolher o sitio onde vamos jantar? Localização, orçamento disponível, tipo de cozinha, gosto pessoal são factores usualmente determinantes que condicionam a opção do cliente que quer fazer daquela noite um momento especial. Com a recente (e fulgurante) mediatização dos chefes, a imagem destes começou a ter uma importância crescente nessa escolha e hoje são muitos os clientes que escolhem o restaurante pela única razão ser o de fulano ou de beltrano. Em bom português, isso pode ser um pau de dois bicos.

UM amigo meu contava-me noutro dia que tinha ido pela primeira vez a um restaurante estrelado numa cidade onde estava de visita. Fiquei curioso para saber como tinha corrido a experiência até porque é um espaço relativamente novo que eu também não conheço e para o qual tinha bastantes expectativas. Esse meu amigo, verdadeiro gourmand e grande conhecedor do meio, confessou-me que as coisas não correram nada bem e que a impressão final foi no geral decepcionante. Como eu já conhecia algum do trabalho anterior do chefe em questão e tenho dele uma boa impressão, estranhei o veredicto. A menos que… Ouve lá, o chefe estava presente? Não, não estava nesse dia, respondeu. Se calhar isso explica muita coisa, rematou

Pois, lá explicar, explica mas não deveria justificar. Mas esta é uma pecha que tenho encontrado muitas vezes em restaurantes portugueses com pretensões que ficam com a imagem afectada por uma sucessão de pequenas coisas que, não sendo cada uma delas especialmente grave, fazem no conjunto passar uma imagem não consentânea com o estatuto alcançado.

Seja pela desatenção de esquecer um ingrediente, ou às vezes até um prato na sucessão do menu, seja por deixar passar um ponto de cozedura, por encontrar uma espinha ou um osso onde eles não deveriam estar, por ter sal ou pimenta em excesso, pelo molho que estava deslaçado, ou a pele do bicho que não estava com o crocante que devia, seja ainda por uma falha grave no serviço, a verdade é que são já demasiadas vezes em que se notam diferenças sensíveis entre uma e outra noites que não eram suposto haver.

Muitos serão levados a pensar que o estatuto mediático que os chefes hoje em dia alcançaram faz deles muitas vezes estrelas incontornáveis e que assim a sua presença – ou ausência – nos restaurantes em que dão a cara se faça devidamente notar. E é compreensível que assim seja. O que seria um concerto dos U2 se o Bono não estivesse em palco? Por outro lado, somos humanos e até certo ponto podemos perceber que há dias e dias, certo?

Não penso assim. Primeiro, há que notar que o preço final que o cliente paga não varia de dia para dia em função do chefe estar ou não presente. Depois se se atinge um estatuto de excepção, se até lhe foi atribuída uma estrela, isso quer dizer que estamos perante um estabelecimento de altíssimo nível, que se faz pagar muito bem e que por isso não admite falhas de profissionalismo tão elementares.

Temos chefes muito bons, criativos e tecnicamente bem apetrechados. Temos uma cozinha de base deliciosa e com personalidade, assente em tradições ancestrais. Temos alimentos e ingredientes de qualidade irrepreensível que são disputados a peso de ouro por alguns dos grandes cozinheiros do mundo.

O que nos falta, então? Coisa pouca, apenas três itens, na minha opinião: consistência, consistência, consistência. Isto é, basicamente fazer o trabalho diário como se estivéssemos a jogar a final dos campeões. E claro, formar e manter uma equipa que não viva ofuscada pelo brilhantismo do chefe mas se sinta ela própria uma estrela que tem que provar todos os dias o seu virtuosismo.

Revoadas de gafanhotos

Dedicamos geralmente pouco tempo a certos assuntos. Não é por falta de vontade, até porque saber mais é um imperativo de consciência e ser sério e grave é obrigatório, se queremos ter uma opinião fundamentada. Mas é tão atraente a ideia de ter o google à mão e ser especialista instantâneo! FOI no Verão […]

Dedicamos geralmente pouco tempo a certos assuntos. Não é por falta de vontade, até porque saber mais é um imperativo de consciência e ser sério e grave é obrigatório, se queremos ter uma opinião fundamentada. Mas é tão atraente a ideia de ter o google à mão e ser especialista instantâneo!

FOI no Verão de há muitos anos, no carro dos tios que me ensinaram a viajar e incutiram em mim o gosto e o gozo de ir daqui para ali. Estávamos a chegar a Toulouse, seriam talvez sete da tarde, o céu limpo, as ruas tranquilas, as indicações do nosso hotel a aparecer, paramos num sinal vermelho. Só nós, o sinal vermelho e a rua larga à nossa espera. Chuva grossa, como granizo forte no tejadilho, depois no pára-brisas mas não era chuva, afinal. Ainda a tentar perceber o que era, de repente foi-se a luz e o barulho era ensurdecedor. Gafanhotos, disse o meu tio. Estava a passar por nós uma praga bíblica de gafanhotos, em pleno centro de Toulouse.

Há quarenta anos não havia internet nem forma alguma de comunicar para perceber o que se estava a passar, mais tarde no hotel fomos esclarecidos. Era normal, para a altura do ano, e tinham prevenido na televisão que aquilo ia acontecer. Explicados tanto os gafanhotos como sermos os únicos na rua quando a coisa se deu. Foram dois minutos intermináveis e como chegou partiu, sem mais. Na TV, imagens da devastação que os saltitões alados provocaram até dispersarem. Comentava-se que só os caracóis eram mais terríveis do que os gafanhotos. Devo ter entrado em choque, tinha doze anos e para mim os caracóis eram os bicharocos simpáticos que ia apanhar ao campo nas férias em Óbidos.

Aquela revoada em Toulouse deixou marca e desde esse dia passou a metáfora de tudo o que de novo aparece para logo a seguir se ir embora. Ajudou-me muitas vezes a perceber as gritarias momentâneas e as pessoas pouco razoáveis, além de uma sensação de efémero em muito do que surge do nada. O vinho natural, a comida sem glúten, os menus de degustação e os incêndios florestais têm sido campos recorrentes de aplicação.

Começo por este último para dar o melhor exemplo do que são os especialistas instantâneos. De manhãzinha atacam e resolvem um assunto grave – com base na informação que vai saindo de forma mais ou menos sensacionalista – e de tarde estão prontos e feitos para a política. No fundo, nenhum assunto é para eles grave. Odeiam eucaliptos mas não sabem o que são, nem que idade têm nem porque são importantes no nosso país. E vão ver a lei, a mesma que todos vemos, lemos e googlamos, para nos explicar que as distâncias das estradas não são respeitadas e que foi por isso que morreram as pessoas. Lamentável de redutora e desrespeitadora, esta forma de explorar a ignorância alheia e a ignorância que revela. Lembro-me de 2003, estava ligado a actividades e especialistas dos verdadeiros quando Portugal literalmente pegou fogo. Todos ouvimos sempre pessoas cheias de certezas absolutas, mas mais não é do que uma revoada daquelas de Toulouse.

Nos vinhos estou a assistir ao fenómeno curioso que pressenti quando vi o “Mondovino” e entrevistei Jonathan Nossiter, o autor, que me pôs triste quando me disse que gostava de vinhos oxidados. Interrompi a gravação para lhe dizer o que aprendi, que havia que fazer a distinção entre evoluído e oxidado, porque para mim – e para quem mexe na área – um vinho oxidado é um vinho estragado.

Acho glorioso o que está a acontecer, estamos a desenterrar património importante revisitando os velhos valores, mas só podemos ficar contentes se os vinhos estiverem bons e vivos.

A enologia é uma profissão de base científica que se ocupa de fazer vinhos aptos para o consumo humano, de acordo com princípios e objectivos estabelecidos pelo produtor. Na toada – e tantas revoadas – dos vinhos naturais em que estamos imersos, há os que sabem o que estão a fazer e os que não têm a mínima ideia. Vamos ver onde nos leva e quanto dura. O glúten tem batido com força no meu pára-brisas e em vez de a praga se afastar insiste em voltar, fica tudo escuro de novo. O que é o glúten, afinal, e o que é comida sem glúten? Se uma pessoa com sensibilidade ao glúten comer um pão com glúten cai para o chão com asfixia e morre? Sabem o que significa para um restaurante ser forçado a ter pão sem glúten só porque sim? As explicações supostamente científicas a que tenho tido acesso são cuidadosos encadeamentos de disparates que não esclarecem ninguém. E se o assunto é grave e há riscos severos para a saúde, por que não há um cartão que identifique a pessoa, para mostrar no restaurante ou loja que não pode mesmo ingerir glúten?

Finalmente, duas pessoas notáveis que felizmente se juntaram para fazer um livro que mantenho à mão e que ainda há pouco folheei, ao arrumar os meus livros. Minnie Freudenthal e o chef Aimé Barroyer. Este último oficiava ainda na cozinha do Pestana Palace quando tive acesso às fichas técnicas dos seus pratos e à importância que dava à digeribilidade, tanto de cada prato como das sequências de vários pratos; os menus de degustação. O seu rigor e o arsenal técnico de que dispõe fez aproximar a médica e juntos produziram “Uma paixão feita de sabores lusitanos”, livro que deve estar presente na biblioteca de quem se interessa pelo assunto da gastronomia.

Tive o enorme privilégio de privar com o chef Barroyer nesses tempos, bem como de me sentar várias vezes à sua mesa. Constatei que mesmo o menu mais longo nunca pesava a ninguém, em vez disso mantinha-se uma boa disposição em toda a gente, à medida que se ia desenrolando a refeição. No final, era um regalo perceber que bem tínhamos todos sido tratados. Regra geral, e com o maior respeito por todos os cozinheiros, sinto que há mais preocupação em mostrar pratos, proteínas e temperos do que tratar uma degustação como uma refeição. A revoada aqui pode significar uma noite em claro e isso podia ser evitado, ouvindo quem sabe; aprendendo com os verdadeiros mestres.

Sabemos no caso dos gafanhotos que o segredo pode estar em não parar, seguir sempre em frente. Mas também sabemos todos quanto isso é impossível.

A fermentação alcoólica

É através da fermentação alcoólica que o sumo de uva se transforma em vinho. As condições em que esta ocorre determinam a qualidade do produto final. Eis aqui as principais dicas. TEXTO João Afonso A fermentação A fermentação alcoólica consiste na degradação dos açúcares do mosto de uva por leveduras unicelulares, em ambiente anaeróbio, […]

É através da fermentação alcoólica que o sumo de uva se transforma em vinho. As condições em que esta ocorre determinam a qualidade do produto final. Eis aqui as principais dicas.

TEXTO João Afonso

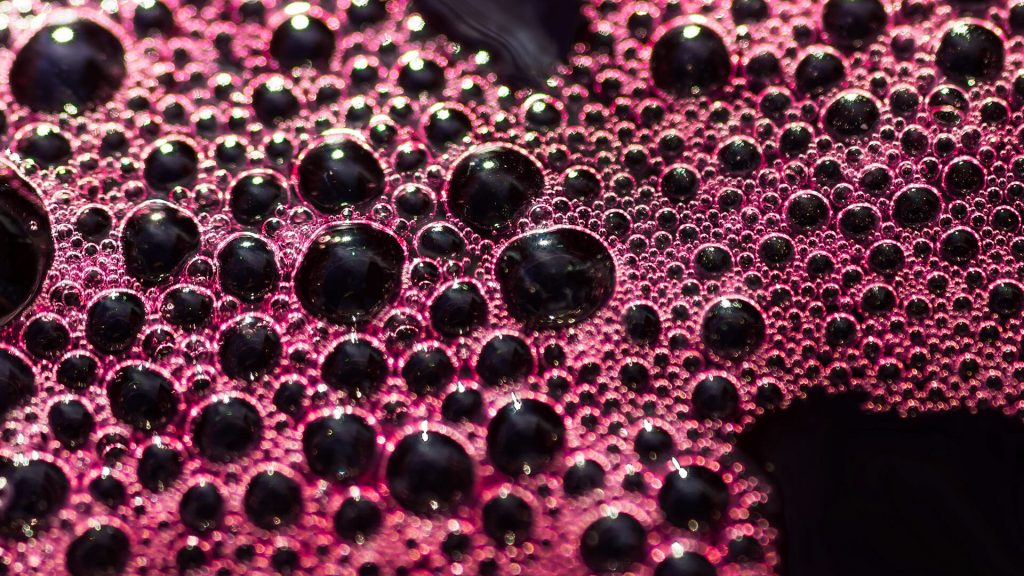

A fermentação

A fermentação alcoólica consiste na degradação dos açúcares do mosto de uva por leveduras unicelulares, em ambiente anaeróbio, com a produção de álcool etílico e libertação de dióxido de carbono e calor. Ao longo da fermentação a densidade (medida de concentração de açúcares medida pelo densímetro), vai descendo até ao valor de 992 ou 993. Nestes valores, por princípio, o vinho está seco.

A levedura Saccharomyces cerevisiae

Existem centenas de tipos de leveduras. A levedura mais conhecida, e de todas aquela que mais contribui para a produção de vinho (bem como pão, cerveja, etc.) pertence ao género Saccharomyces e à espécie cerevisiael.

Leveduras seleccionadas

Leveduras secas activas são usadas na fermentação da maioria dos vinhos que bebemos. As Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces bayanus são as espécies mais comercializadas. Devem ser reidratadas antes de serem inoculadas e as doses de utilização andam pelas 20g/hl.

As leveduras e o álcool

As leveduras só em ambiente anaeróbio produzem álcool etílico. Na presença de oxigénio degradam igualmente os açúcares, mas sem a produção de álcool.

A temperatura e as leveduras

A temperatura de fermentação é habitualmente controlada servindo diversos objectivos enológicos. A temperaturas baixas (14º a 20ºC) as fermentações são mais lentas e as leveduras produzem mais esteres aromáticos. A temperaturas intermédias (à volta dos 30 ºC) a fermentação é mais rápida e acima de 35ºC perde-se grande parte dos aromas e as leveduras podem entrar em stress térmico e morrer, ficando o mosto à mercê de bactérias prejudiciais ao vinho.

A acidez e as leveduras

As leveduras fermentam melhor a pH neutro ou pouco ácido. A pH baixo formam mais acidez volátil. Por outro lado, o pH baixo dificulta o desenvolvimento bacteriano.

As leveduras também precisam de alimentos

As leveduras são constituídas em parte por matérias azotadas (25 a 60%). Para se reproduzirem necessitam de azoto facilmente assimilável, nem sempre disponível no mosto em fermentação. O azoto amoniacal, na forma de fosfato de amónio, é usado regularmente e em pequenas quantidades para garantir fermentações completas e saudáveis.

Not so silly

Desculpem-me os leitores o anglicismo do título, que tem obviamente a ver com o Verão e a chamada “silly season” da comunicação, aquela temporada em que nada acontece e qualquer notícia, por mais irrelevante que seja, serve para ocupar jornais e televisões. Pois no que ao vinho diz respeito, a estação tola está a ser […]

Desculpem-me os leitores o anglicismo do título, que tem obviamente a ver com o Verão e a chamada “silly season” da comunicação, aquela temporada em que nada acontece e qualquer notícia, por mais irrelevante que seja, serve para ocupar jornais e televisões. Pois no que ao vinho diz respeito, a estação tola está a ser tudo menos isso.

NÃO sei se é por a maturação das uvas ir muito adiantada face ao habitual, mas as empresas de vinho não estão com vontade de descansar. E já nem falo das novas marcas e colheitas que chegaram ao mercado no Verão, mas sim de grandes movimentações estratégicas, com aquisições sonantes, daquelas que são e fazem notícia. Em final de Julho assistimos a dois casos que merecem destaque: as compras da Quinta Vale D. Maria por parte da Aveleda e da Tapada do Chaves pela Fundação Eugénio de Almeida.

Sendo negócios obviamente distintos, possuem alguns aspectos em comum: têm como comprador empresas de grande dimensão com marcas de referência; o “objecto de desejo” são pequenas propriedades com vinhos de prestígio, posicionados no segmento alto do mercado; para as empresas compradoras, o negócio não é uma mera oportunidade para ampliar património, é estrategicamente inovador e significativo.

Com a Quinta do Vale D. Maria, a Aveleda sai da sua zona de conforto e salta para o topo da pirâmide, para os vinhos de nicho. Não é apenas estender-se dos Verdes para o Douro. No Douro já a Aveleda estava com o Charamba. É entrar no mercado da singularidade, da diferença, do exclusivo, abrindo a sua oferta a novos distribuidores e clientes. E, ao mesmo tempo, aproveitar o know-how de produto e mercado super premium da equipa Vale D. Maria para reactivar o projecto da Quinta da Aguieira, na Bairrada, e lançar-se a sério nos Vinhos do Porto. Genial!

A estação tola, de tola não teve nada

Quanto ao negócio protagonizado pela Fundação Eugénio de Almeida apetece perguntar: o que é que Portalegre tem que acrescente o que quer que seja a quem já possui Cartuxa e Pêra Manca? Já sabemos a resposta: diferença. Um Alentejo singular graças à serra de S. Mamede, à altitude, ao clima, às vinhas velhas, à pequena dimensão fundiária. Um Alentejo que cativa cada vez mais empreendedores (vide a família Symington, no seu primeiro investimento fora do Douro) em busca de vinhos de forte personalidade. Note-se que, dentro de Portalegre, Tapada do Chaves não é uma marca qualquer. Para quem, como eu, tem bem vivos na memória os gloriosos Frangoneiro dos anos 80, Tapada do Chaves é “a marca” de Portalegre. E um nome incontornável na história do vinho do Alentejo. Sabê-la com a Fundação Eugénio de Almeida deixa-me, enquanto adepto, muito entusiasmado: não poderia estar em melhores mãos. E igualmente contente por a empresa vendedora, o grupo Raposeira/Murganheira, poder agora concentrar todos os seus recursos nos magníficos vinhos espumantes que tão bem sabe fazer.

Finalmente, para não deixar todas as notícias para os outros, a Grandes Escolhas também tem uma, e não é coisa pouca: Dirceu Vianna Junior, prestigiado Master of Wine, entrou para a nossa equipa, onde terá contributos regulares enquanto provador e formador. Isto é que tem sido um Verão em cheio!

Álcool

Com o “álcool” fechamos o triângulo de três importantes componentes de prova de um vinho: acidez, taninos e teor alcoólico. TEXTO João Afonso Tipos de álcool O álcool é o principal componente das designadas “bebidas alcoólicas”, nas quais se inclui o vinho. Existem álcoois primários, secundários e terciários. O álcool do vinho tem o […]

Com o “álcool” fechamos o triângulo de três importantes componentes de prova de um vinho: acidez, taninos e teor alcoólico.

TEXTO João Afonso

Tipos de álcool

O álcool é o principal componente das designadas “bebidas alcoólicas”, nas quais se inclui o vinho. Existem álcoois primários, secundários e terciários. O álcool do vinho tem o nome de álcool etílico ou etanol, é um álcool primário e é também o mais comum de todos os tipos de álcool.

Como se forma o álcool

No vinho, o álcool forma-se através da fermentação alcoólica, onde leveduras da estirpe Saccharomyces cerevisiae degradam (em anaerobiose) a glucose e a frutose da uva em álcool e dióxido de carbono. Ou seja, em termos simples, as leveduras transformam o açúcar das uvas em álcool.

O álcool e a prova

A acidez dá frescura, os taninos textura e o teor alcoólico, corpo, amplitude e doçura. Quanto menos álcool tem um vinho mais magro, amargo ou ácido se torna. Pelo contrário quanto mais elevado é o teor alcoólico mais gordo, amplo e doce se mostra o vinho à prova. Genericamente, em vinhos de mesa, um teor alcoólico equilibrado situa-se entre os 11,5% Vol. e os 14,5% Vol., havendo, contudo, excepções de vinhos fora destes parâmetros que podem, ainda assim, apresentar elevada a muito elevada qualidade gustativa.

O álcool o vinho

O álcool existe naturalmente em todo o vinho feito ou concluído. Contudo, se adicionarmos álcool ao mosto antes de este iniciar a fermentação produzimos os chamados “vinhos abafados” (ex.: jeropiga); se adicionarmos álcool durante a fermentação produzimos os chamados vinhos licorosos ou generosos (ex.: Moscatel de Setúbal, Vinho do Porto). No vinho engarrafado existe uma relação directa entre teor alcoólico e potencial de evolução em garrafa.

O álcool e a saúde

O álcool, de baixa massa molecular, é um elemento tóxico fácil e rapidamente absorvido pelo nosso aparelho digestivo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo baixo ou moderado de álcool leva à diminuição no risco de doenças coronárias. Contudo o seu consumo excessivo está na base da ocorrência de um elevado número de doenças (cancro, diabetes, hepatites, pancreatites etc.) e pode conduzir à dependência física do mesmo, ou seja, ao alcoolismo.

Saudar o detalhe, saber parar

Vou andando para baixo e, quando passo a ponte para a margem sul, começa a autoestrada que liga a capital ao Algarve sem qualquer interrupção. Ir daqui para ali num ápice é o desejo íntimo e inconfesso de quem agora viaja. O lado positivo é óbvio, estamos mais depressa no nosso destino, gozamos e […]

Vou andando para baixo e, quando passo a ponte para a margem sul, começa a autoestrada que liga a capital ao Algarve sem qualquer interrupção. Ir daqui para ali num ápice é o desejo íntimo e inconfesso de quem agora viaja.

O lado positivo é óbvio, estamos mais depressa no nosso destino, gozamos e usufruímos mais e gerimos melhor o tempo. Mas falta o imenso lado negativo, que é o dos lugares, restaurantes, amigos e lojas por que deixamos de passar. Perdemos o contacto e a noção do que mudou desde a última visita. Encurtámos tanto o tempo das viagens que já não temos tempo para nada. Eu sou um felizardo, continuo a ser obrigado a sair e ir por aí para principalmente parar nos sítios, conversar, ir meter o nariz nos vizinhos aproveitar e arregimentar amigos de há muito. Cumprir o desígnio expresso na interrogação célebre de Claudel: “De que adianta percorrer um caminho se no fim não está uma catedral?”

É raro isso não acontecer, o país fervilha aqui e ali de eventos e iniciativas que obrigariam a estender programas de um dia para sete, sem intervalos. O Algarve das inúmeras oportunidades e escolhas, feito catedral de todos os caminhos, é irresistível mesmo para o gastrónomo mais conservador. É lá que tudo está a acontecer, na crista da onda, nas estrelas Michelin, na reinvenção do receituário marítimo, e na tradição da cozinha de pescador. É lá que fica o Barrocal, língua prodigiosa de terra definida ao longo do mar e que permeia este e a serra; onde acontece em muitas declinações a cozinha de mar e terra; e tantos outros recantos do grande templo gastronómico algarvio.

A nossa obsessão por tudo medir e comparar é um clássico cem por cento humano e não consegue felizmente sequer beliscar a determinação com que o apaixonado pelo tema da gastronomia viaja milhares de quilómetros para fazer uma refeição especial. Incluo neste grupo os próprios chefs, de quem sempre nos esquecemos, como se fossem mecanos sempre disponíveis e preparados para trabalhar a todo o gás e sozinhos como comandos no mato. E, para eles, os mapas são do mundo inteiro, o globo é o espaço natural, eles os órgãos vitais de um gigante orgânico ou, se quisermos, da grande família dos cozinheiros.

Neste cenário, os portugueses são já indispensáveis e, mais importante ainda, estão a par da linha da frente, se não mesmo na vanguarda. Eu continuo a militar no movimento aberto omnivore, francês mas do mundo, advogado da jeune cuisine e dos princípios sagrados das raízes, proximidade e simplicidade.

Foi com muita emoção que estive no jantar das novas estrelas austríacas de cozinha do evento Fine Wines and Food Fair do hotel Vila Vita Parc, em Alporchinhos, Algarve. Kurt Gillig, director, e Hans Neuner, chef executivo do biestrelado restaurante Ocean, foram os anfitriões de um evento magistral a muitos títulos, organização impecável, qualidade excelsa nos mais pequenos detalhes. O festival culminou na Kitchen Party, o colosso de experiência e comunhão gastronómicas que teve há dois anos a primeira grande realização. Demonstração do pensamento cristalino Gillig, um dos raros directores de hotel de cinco estrelas no mundo inteiro que começou como cozinheiro e chegou a uma posição de topo com esclarecimento invulgar acerca do caminho a seguir.

Um dos jantares do grande evento, o das estrelas austríacas em ascensão, atraiu-me particularmente e inscrevi-me. Achei cósmico e bom ter o privilégio de provar e atestar um dos vectores da jeune cuisine e do que pode ser a criatividade aliada à técnica. Foi um desfile notável de notáveis jovens cozinheiros, quase todos, entretanto já aclamados na Áustria como grandes criadores culinários. Apadrinhados e apoiados pelos mais antigos, estão de forma consciente e lúcida a seguir os seus passos.

Dos doze pratos do menu, quatro mereceram a minha pontuação máxima – 5 estrelas – na notação que costumo utilizar para minha utilização. O “Portuguese Taco” de Neuner foi um deles e foi servido à laia de entrada na pérgola junto ao Ocean, com champanhe Dom Pérignon Vintage 2006. O petisco era uma montagem de farinheira em massa folhada e marcou a contribuição de Neuner enquanto anfitrião. Ele, também, uma estrela austríaca em ascensão, acarinhado pelos seus pares, o que é um aspecto importante. O mapa tem pontos distantes entre si, mas interligados.

O segundo grande momento que destaco foi o de Thomas Dorfer: serviu, quando já estávamos sentados, “Truta dos alpes curada, espargos brancos com vinagrete, creme rapsol e gema de ovo”, acompanhada pelo notável Gruner Veltliner 2015 do produtor austríaco Bernard Ott. O francamente jovem Dorfer é uma das grandes esperanças do seu país, e se atentarmos no que decidiu servir no jantar, está a tratar o produto mais tradicional do seu país – raízes – e a reinventar proximidades, de forma notável. Como, felizmente, alguns dos nossos.

Terceiro momento 5 estrelas, por Andreas Dollerer, “Alpine Jakobsmuschel – espécie de vieira de rio dos Alpes –, couve, creme de ovos fermentados, alho fermentado”, espantosamente bem ligado com um Sauvignon Blanc 2015 de Neumeister. Quarto grande momento, uma sobremesa, raro acontecer chegar tão alto nas avaliações que faço, “Maibock, folhas de groselha preta, beterraba, zimbro”, espectacular.

Nelson Marreiros e sua equipa de escanções a brilhar, impecável na explicação das harmonizações e até de detalhes de pratos, grande prestação como sempre. No alforge trouxe mais uma confirmação de que é no reticulado dos caminhos, sejam eles quais forem, que está o sumo e a riqueza. E que qualquer paragem na tasca mais recôndita pode representar um país inteiro, a escala é a do mundo, não é mais a região. E sobre a velocidade com que insistimos em ir daqui para ali, cuidado. É só quando verdadeiramente paramos que a viagem começa.

O Pineau e os especialistas

Neste assunto dos vinhos é sempre bom ter alguma contenção nas opiniões para que as asneiras não sejam gritantes. Mas… não é essa também a beleza do vinho, a capacidade que tem de nos reduzir à nossa insignificância? EU até podia ir à procura da data certa em que tudo isto aconteceu, mas em […]

Neste assunto dos vinhos é sempre bom ter alguma contenção nas opiniões para que as asneiras não sejam gritantes. Mas… não é essa também a beleza do vinho, a capacidade que tem de nos reduzir à nossa insignificância?

EU até podia ir à procura da data certa em que tudo isto aconteceu, mas em boa verdade dava tanto trabalho que acho que não valia a pena o esforço. E também, como se verá, a história é mais ou menos intemporal e por isso não exige o rigor histórico e jornalístico que seria requisito obrigatório noutras circunstâncias. Tudo se passou em Bruxelas, algures em meados dos anos 90. Estava eu em pleno Concurso de Vinhos de Bruxelas, então como representante (quase único) da pátria no painel de jurados.

As indicações que se dão aos provadores são mínimas, apenas a data da colheita de cada amostra. De resto… o deserto, tanto podem ser vinhos da Tailândia, da Índia, da China ou do México ou, claro, portugueses. Aconteceu que numa dessas sessões de prova surgiram amostras que traziam inequivocamente a “marca na testa”, ou seja, eram vinhos do Porto. A dúvida seria se se trataria de Porto do tipo Colheita ou, eventualmente, tawnies com indicação de idade. A qualidade era um bocado desigual, com alguns vinhos algo magros e sem grande estrutura mas outros bons.

De entre eles destacava-se um que mostrava imensa classe, enriquecido pelos anos de casco e pela idade vetusta que já tinha, tudo a dizer-nos quer era vinho merecedor de todos os encómios. Puxando um pouco pelos galões de representante do país que tal vinho produziu, aproveitei para explicar melhor ao painel (5 pessoas) o que era um Porto Colheita, o engarrafamento da mesma colheita ao longo do tempo, as virtudes que tinham os vinhos envelhecidos em Gaia. Aproveitei para esclarecer as dúvidas de alguns e dar as primeiras luzes àqueles que nunca tinham provado.

Tudo correu bem até ao momento em que, no final da sessão, se descodificaram os vinhos: não eram vinhos do Porto o que tínhamos estado a beber! Fiquei para morrer e se tivesse ali um buraco à mão nunca mais ninguém me veria. Mas como é que era possível? Que vinho poderia ser tão confundido com um Porto velho? Quem o fazia e onde era produzido tal vinho? As perguntas eram muitas e a resposta (descodificação) não me tranquilizou, uma vez que eu próprio não conhecia nem o tipo de vinho nem a região de origem. Tratava-se de um Pineau de Charentes.

Pensei logo (mas aí já de boca fechada, que para asneirada já tinha a minha dose…), indicaram mal Pinot, que não é assim que se escreve! Felizmente a boca fechada ajudou-me desta vez. Pineau de Charentes é um vinho do tipo licoroso (melhor dizendo, abafado) que se faz na região de Cognac, juntando-se 3 quartas partes de mosto fresco (de castas variadas mas frequentemente de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc ou Merlot) com uma parte de Cognac. A partir daí é o tempo em casco que o pode transformar em algo verdadeiramente interessante. Cabisbaixo e a achar que seria melhor dedicar-me à jardinagem em vez de andar nisto dos vinhos, tive de engolir em seco para não responder aos comentários jocosos dos membros do meu painel, do tipo: “Com que então Vinho do Porto, hã?” Pois era, tinha sido mau de mais. Pelo sim, pelo não, tomei nota do nome do produtor e da marca do vinho (papel que entretanto perdi). A parte divertida viria no dia seguinte.

Onde entra o Canadá e uma personagem do Porto

No dia seguinte decorria em Bruxelas uma pequena feira de vinhos. Nada de espaventoso, nada de grande confusão, uma feira de bom tamanho e medida. Sem programa para a tarde (as provas são apenas de manhã), lá fui à feira, sobretudo para ocupar o tempo. Stand após stand, quase sempre a ver nomes desconhecidos e a concluir que o que sabemos e conhecemos de vinho é tão, mas tão diminuto, que nos devemos remeter à nossa pequenez.

Eis senão quando deparo com um stand do produtor do Pineau de Charentes que me tinha levado à certa. Eu entretanto já me tinha informado e ficado a saber que aquela bebida é relativamente mal considerada em França porque os produtos no mercado são pouco interessantes e de qualidade baixinha, baixinha. As excepções são muito poucas e o tal que me tinha atrapalhado era precisamente o mais reconhecido e venerado produtor daquela bebida. Ali estava eu em frente a ele e resolvi não esconder nada; contei-lhe exactamente o que se passou e fui muito efusivo nos parabéns que lhe dei pelo fantástico produto que tinha. Ele também não se ficou e disse-me: “Confundiu isto com Vinho do Porto? Deixe lá, já não é a primeira vez; há algum tempo fez-se uma prova de vinhos do Porto no Canadá e lá no meio puseram o meu vinho. Ficou em quarto lugar. E eram várias dezenas!” Suspirei de alívio, sentindo que o chão me voltava a surgir debaixo dos pés.

A ida à feira tinha valido a pena, tinha recuperado alguma auto-estima e afinal não era só a mim que o vinho confundira. Mais tarde, no Porto, ao contar esta história a Dirk Niepoort fiquei a saber que o seu pai, Rolf, era um grande apreciador de Pineau, exactamente porque tinha algumas similitudes com o Vinho do Porto. A tranquilidade voltou. Para ficar. Mas aprendi a lição, ou melhor, várias lições: em primeiro lugar percebi que errar num palpite destes é a coisa mais normal que pode acontecer e não é por se errar que se é menos capaz; em segundo lugar, também fiquei a saber que não dar palpite nenhum com medo de errar é um sinal evidente de fraqueza que não se justifica.

Isto é sobretudo um exercício de base de dados mental. Nessa base armazenamos dados e quando surge informação nova que não tem ainda referências na tal base, acontece isto. O Pineau não constava e foi por isso que me tramou. Fica-me o contentamento de ter dado informação detalhada sobre Porto Colheita aos membros do meu painel nesse dia. E qual foi o vinho que me tramou? Não recordo com exactidão, mas arrisco: Château de Beaulon Collection Privée 20 Ans. Custará cerca de €65 em garrafeiras. Ideias feitas? Especialistas? Narizes dourados? Está bem, abelha…

Loureiro & Avesso, Lda

Após largas décadas na sombra da estrela Alvarinho, as castas Loureiro e Avesso começam a ganhar o seu espaço e, sobretudo, o respeito dos apreciadores, que se traduz quase sempre na valorização dos vinhos. Mais uma boa notícia para a região dos Vinhos Verdes, e um reflexo das muitas transformações que ali têm ocorrido. […]

Após largas décadas na sombra da estrela Alvarinho, as castas Loureiro e Avesso começam a ganhar o seu espaço e, sobretudo, o respeito dos apreciadores, que se traduz quase sempre na valorização dos vinhos. Mais uma boa notícia para a região dos Vinhos Verdes, e um reflexo das muitas transformações que ali têm ocorrido.

AQUILO que é uma vantagem pode constituir também um problema. Acontece com os Verdes: ser frutado, ligeiro, fresco e ter um preço competitivo faz dos vinhos da região os mais exportados de Portugal (Vinho do Porto à parte); mas essas mesmas características que ajudam a vender muitos milhões fazem com que poucos levem o Vinho Verde a sério, colando-lhe uma imagem de simples e barato. Resultado: vende-se muito, mas vende-se por pouco, ganhando-se dinheiro nos volumes mas tornando muito difícil introduzir valor na marca genérica Vinho Verde.

Como libertar-se destas amarras? O primeiro passo já foi dado há algum tempo: elevar a qualidade média dos vinhos. A região dos Vinhos Verdes é certamente aquela que mais cresceu qualitativamente na última década. Os tais vinhos simples e baratos de hoje, nada se assemelham aos seus congéneres de antigamente. Agora são simples, baratos e bons.

Investir na viticultura é determinante para os Vinhos Verdes

Mas isso não chega. A fase seguinte, determinante para o futuro regional, consiste no investimento a sério na viticultura. Nesse contexto de “nova viticultura”, acredito que o caminho para valorizar a marca Vinho Verde passa por vinhos brancos varietais ambiciosos, que possam tornar-se verdadeiros pontas-de-lança da região e posicionar-se num patamar de preço superior. E aí emergem, naturalmente, as castas Alvarinho, Loureiro e Avesso. Já muito escrevi sobre Alvarinho, deixem-me dedicar algum espaço às outras duas, cujos vinhos são objeto de prova alargada nesta edição.

Como variedades de uva, não podiam ser mais distintas. A Loureiro, associada sobretudo ao vale do rio Lima, mas dispersa por quase toda a região, é uma uva atlântica, que gosta de verões amenos e solos férteis; a Avesso, ligada quase exclusivamente ao vale do Douro e à zona de Baião, prefere solos mais pobres e mais calor. Além disso, a casta Loureiro tem um histórico de vinhos varietais, desde meados dos anos 80, que a Avesso não possui. Claro, nem sempre o histórico ajuda. Salvo algumas honrosas excepções, os Loureiro de então eram vinhos exuberantes nos primeiros seis meses e oxidados nos seguintes. Que diferença para os Loureiro de agora! O interesse generalizado pelo Avesso é bem mais recente, mas a casta beneficiou de uma imagem construída com base em bons vinhos, de viticultura moderna. Esse factor, associado à maior raridade, ajuda a que os preços médios dos Avesso sejam inclusive superiores aos dos Loureiro, algo evidente na nossa prova.

Já agora, a propósito de provas e provadores, permitam-me dar publicamente as boas vindas ao mais recente membro do nosso painel de prova, Valeria Zeferino. Não são só os Verdes que se rejuvenescem e valorizam. A equipa da VINHO Grandes Escolhas também. Só assim se garante o futuro.