QUINTA DA BADULA: Onde o tempo “manda” no vinho

Os antigos contam que, há 100 anos, a agora chamada Quinta da Badula, localizada em Arrouquelas, no concelho de Rio Maior, tinha vinha e ali se faziam grandes vinhos. Com a passagem do tempo e as demandas do Homem, aquela acabou por extinguir-se. Os octogenários António Filipe e José Diogo são os guardiões desta vetusta […]

Os antigos contam que, há 100 anos, a agora chamada Quinta da Badula, localizada em Arrouquelas, no concelho de Rio Maior, tinha vinha e ali se faziam grandes vinhos. Com a passagem do tempo e as demandas do Homem, aquela acabou por extinguir-se. Os octogenários António Filipe e José Diogo são os guardiões desta vetusta memória outrora partilhada com o amigo José Marques, o detentor desta propriedade vitivinícola inserida na região dos Vinhos do Tejo.

A designação advém do proprietário daquela época, conhecido pela alcunha de Badula. “Como queríamos um nome que fosse fácil de dizer em todas as línguas, porque, desde logo, apostamos na exportação, descobrimos que se trata de uma família de flores. Uma vez que não se via o laranja nos rótulos, e queríamos usar uma cor que chamasse a atenção por sermos novos no mercado, usamos a flor laranja, que é um hibisco, a imagem de marca, e fazer a analogia entre a badula e a espécie de flores”, explica a filha, Élia Marques Vitorino, responsável pelos departamentos administrativo e comercial da Quinta da Badula, negócio familiar, com origem em Rio Maior, no qual, cabem ainda a mulher, Lurdes Marques, e o genro, Emanuel Vitorino.

No início, eram tintos

Mas o que faz o proprietário de uma pequena fábrica de artefactos de cimento, situada em Rio Maior, no mundo do vinho? A pergunta é desmistificada de imediato por José Marques. A paixão pelo vinho foi o ponto de partida para muitas viagens pelo país, nomeadamente pelas regiões do Douro e do Alentejo, o que lhe permitiu reunir conhecimento acerca desta matéria. Tamanha curiosidade determinou ainda as múltiplas idas a Espanha e França, sempre com o objetivo de provar mais e mais vinho.

Destas rotas didáticas cá dentro e d’além fronteiras, resultou a compra gradual da atual propriedade em Arrouquelas, explorada, desde 1999, por José Marques, que ali tinha instalado uma central de lavagem de areia. Contudo, houve a necessidade de corrigir a orografia do terreno, para facilitar o trabalho de campo e, apesar do solo arenoso e consequentemente pobre, típico da zona da charneca da região do Tejo, decidiu avançar, em 2007, com a plantação de quatro variedades de uva tintas: Castelão, Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Syrah. “As castas foram escolhidas por mim. Lia as revistas dos vinhos e via de onde saiam os grandes vinhos”, justifica o nosso anfitrião.

Mas quando, em 2009, a época da vindima estava quase à porta, não havia adega nem enólogo. Foi através de um amigo que conseguiu o contacto do enólogo António Ventura, que inicialmente, mostrou alguma relutância, mas quis conhecer o projeto in loco. “Quando passou aqui, provou as uvas e observou o terreno, que, apesar de pobre, denotava potencial para a colheita de matéria-prima de qualidade”, conta o proprietário da Quinta da Badula.

O Quinta da Badula Reserva tinto 2009, feito a partir de Touriga Nacional, Syrah e Alicante Bouschet, foi produzido em lagares, ainda em Rio Maior, e marcou a estreia no portefólio desta empresa familiar. Entra no mercado a 8 de março de 2012, ao mesmo tempo que é apresentado o Quinta da Badula Colheita Selecionada tinto 2010, elaborado com as castas Castelão, Touriga Nacional e Alicante Bouschet, na primeira adega, instalada no espaço agora ocupado pela oficina da propriedade. Conta Élia Marques Vitorino que este último é distinguido, em maio de 2012, com uma medalha de ouro no Concurso Mundial de Bruxelas. “Foi uma notícia inacreditável!” O prémio deu alento à família, para prosseguir com o projeto, à época, com cinco anos.

Em 2012, chegou a vez da seleção das castas brancas, lista preenchida por Arinto, Fernão Pires, Moscatel Graúdo, Alvarinho e Gouveio. Esta nova etapa da Quinta da Badula obrigou o proprietário a avançar para as provas de vinho branco, vinho que não apreciava por aí além… “Neste caso, a escolha foi do engenheiro António Ventura”, confessa José Marques. Dois anos mais tarde, deu-se início ao portefólio de vinhos brancos, com o Quinta da Badula Reserva, feito a partir das variedades Alvarinho e Arinto. Em 2015, ocorreu a estreia do Badula rosé, com Touriga Nacional e Syrah.

A Cabernet Sauvignon e a Chardonnay, respetivamente, tinta e branca, foram as eleitas da última plantação, em 2018. “Quando plantar mais vinha, irei plantar mais Castelão”, garante José Marques, que, ao longo destes 18 anos, contabilizados desde a plantação da vinha, tem vindo a absorver o saber-fazer com o mestre da enologia da casa. No entanto, é António Ventura quem determina o dia da vindima, com base nas análises feitas às uvas em laboratório e prova das uvas no terreno.

Hoje, a vinha ocupa uma área de 25 hectares, estendendo-se numa encosta suave e rodeada maioritariamente por floresta. A parte voltada a nascente ficou reservada às castas tintas, “porque os tintos precisam de mais grau e de mais estrutura”; as videiras das variedades de uva branca estão expostas a norte, uma vez que, segundo o nosso anfitrião, “os brancos não precisam de tanto grau”.

Entreajuda nas vindimas

José Marques marca presença assídua na vinha e faz questão de, entre outros trabalhos, coordenar e colaborar na monda, que entra em ação na fase do pintor. “Chego a tirar 20 cachos de cepa”, diz, e deixa apenas um quando se tratam das parcelas de uvas tintas com potencial para os vinhos Reserva e Grande Reserva.

A minúcia com que se dedica a esta atividade traduz-se numa ação morosa. Esta seleção tem como finalidade diminuir a produção de uva por hectare, para garantir a qualidade da matéria-prima. Caso contrário, “não temos grau, não temos estrutura, não temos nada”, elucida o proprietário da Quinta da Badula, dando como exemplo o comportamento da casta Castelão. Paralelamente, a fertilidade baixa causada pelo solo arenoso, permite, por si só, que esta variedade de uva produza em quantidades reduzidas.

A vinha, situada a cerca de 20 quilómetros do mar, em linha reta e desenhada com base no sistema de condução bilateral, tem cerca de 1,5 metros de altura. O excesso de folhagem é propositado, acima de tudo, no topo e no lado em que a exposição solar é direta. Serve para proteger os cachos, sobretudo à hora em que o termómetro mostra maior risco de calor.

“Gostamos de ver aqui os ninhos dos passarinhos, as lebres, os coelhos e as perdizes, e os meus netos andam por aqui sem qualquer perigo. Por isso, não usamos herbicidas”, assegura. Sem seguir os parâmetros da viticultura biológica, José Marques prefere optar por “produtos menos ofensivos”. É o caso da calda bordalesa e enxofre. “O enxofre é usado contra o oídio e a calda bordalesa é para o míldio”, descreve.

A humidade não é um problema, graças ao vento, que ajuda a secar as videiras, e a exposição favorável a norte. Mesmo assim, há a necessidade de recorrer ao sistema de rega gota a gota, suportada pela charca da propriedade, para manter a humidade do solo durante o verão. “Quando está muito sol, o sol incide nos seixos, vai espelhar e, consequentemente, queimar os cachos. Portanto, a água mantém a humidade, o que impede a acumulação de calor no solo. É dispendioso e dá trabalho, mas compensa na qualidade das uvas.”

Em contrapartida, as noites frescas permitem que os vinhos sejam mais frescos e tenham acidez, característica enaltecida por José Marques. “Foi por isso que escolhemos este terreno, para plantar vinha.” Além disso, são um bom pretexto para iniciar a vindima mais cedo, pelas seis da manhã, de modo a colher as uvas a baixa temperatura.

Uma parte da vindima é feita com o auxílio de uma máquina vinda de França. Os cachos destinados aos Grande Reserva e Reserva tinto, bem como para o Reserva branco e o espumante, são colhidos à mão, mas “como não conseguimos apanhar tudo de noite, colocamos em caixas, dentro do frio, e as uvas só são processadas quando estiverem mesmo frias. Se esmagarmos as uvas quentes, perdemos parte dos aromas que precisamos no vinho”, esclarece José Marques. “O nosso objetivo é produzir vinhos de grande qualidade. Para o efeito, temos de controlar as uvas”, acrescenta Élia Marques Vitorino.

Todos os anos, esta fase da cultura da vinha e do vinho é apoiada pela população de Arrouquelas, que faz questão de participar na colheita das uvas. Entre crianças, jovens e mais velhos, há um enorme espírito de entreajuda, e até há uma espécie de horta comunitária, com uma variedade considerável de hortícolas e fruta. E, claro, os amigos António Filipe e José Diogo não faltam!

José Marques mostra as madeiras de maior qualidade das tanoarias francesa Seguin Moreau e portuguesa J.M.Gonçalves

Tanoaria de topo

Sobre as duas últimas castas plantada na propriedade, aguarda-se a estreia do vinho, cujo lote incluirá a Cabernet Sauvignon, visto que os monovarietais não têm lugar cativo no portefólio da Quinta da Badula. “Talvez um dia…” Já a Chardonnay foi plantada com o pretexto de se fazer espumantes, cuja estreia aconteceu em 2020, com o Quinta da Badula Espumante Reserva Brut Nature. Esta primeira edição inclui 10% de Arinto, enquanto na segunda, de 2022, a percentagem desta casta branca subiu para os 20%. “Só fazemos espumante quando temos uvas de muita qualidade. É feito de uma forma muito especial, em que o cacho vai inteiro para a prensa pneumática, daí que tenha de estar em perfeitas condições”, afirma José Marques.

O proprietário da Quinta da Badula compara a produção do espumante, em que o dégorgement é feito por uma empresa externa, com o vinho maior do portefólio, o Quinta da Badula Grande Reserva tinto, com o registo de apenas três colheitas: 2014, 2015 e 2017. “Temos colheitas de 2017 a 2024. São vinhos de grande qualidade, alguns ainda estão em barrica, mas ainda não decidimos o que vai para Grande Reserva”, revela o nosso anfitrião, ou não fosse a enologia comandada pelo tempo. Some-se o contentor com aproximadamente 600 garrafas de Quinta da Badula Reserva 2016 colocado, em 2021, na charca, o qual gera expectativa aos proprietários.

Com o propósito de aprofundar a diferença entre os tintos, no que ao tempo de estágios diz respeito, José Marques revela que o Grande Reserva permanece por 21 meses em barricas novas e o Reserva é submetido a 12 meses em madeira de segundo ano, enquanto o Colheita Selecionada está nove meses. A par com a aposta em descansos longevos nestes vinhos, o nosso anfitrião enfatiza a importância da pisa a pé, em lagar, nas uvas tintas, “para que o vinho tenha mais extração e estrutura”. A “qualidade de excelência” realçada por Élia Marques Vitorino tem como marco o prémio “Excelência”, na categoria dos tintos, atribuído ao Quinta da Badula Grande Reserva tinto 2017, por ocasião do XV Concurso dos Vinhos do Tejo. “Esteve dois anos em barrica, de onde tiramos, para ir decantando, porque não fazemos colagens nos vinhos, daí que mantenhamos os vinhos por mais tempo na adega. Fazemos uma ligeira filtração de placa aberta, para evitar a passagem de impurezas, mas é o menos filtrado possível, para que não haja interferência na cor e na estrutura do vinho”, fundamenta José Marques.

Nos brancos, o topo de gama é o Quinta da Badula Reserva, com um tempo de estágio de seis meses em barricas novas. Mas nem sempre há colheitas desta referência. Quando não acontece, fica a garantia da produção de um Quinta da Badula Colheita Selecionada, submetido a três meses em madeira usada. Nos dois casos, o vinho estagia em barricas de madeira “topo de gama”.

Na adega da propriedade, concebida em 2012 para trabalhar por gravidade, onde está instalada, a 10 metros de profundidade, a cave das atuais 300 barricas, José Marques mostra as madeiras de maior qualidade das tanoarias francesa Seguin Moreau e portuguesa J.M. Gonçalves. “Cada uma é usada em 50%”, afirma o nosso anfitrião, que distingue ambas da seguinte forma: “a tanoaria portuguesa dá mais estrutura aos vinhos, enquanto a francesa, dá mais elegância.”

Quer nas barricas, quer nos depósitos de inox, os vinhos estão separados por castas. O lote, que difere de ano para ano, é feito no final. Posteriormente, é colocado nas cubas destinadas para o efeito e engarrafado na máquina, também preparada para a rotulagem. “Nós fazemos todo o trabalho internamente. Se corre alguma coisa mal, a responsabilidade é nossa, mas a se a máquina for de fora, nunca saberemos de onde veio o problema”, remata José Marques.

A capacidade de produção anual ultrapassa os 100.000 litros e destina-se às lojas gourmet, garrafeiras e restaurantes. No âmbito da exportação, constam os Países Baixos, considerado o melhor mercado no universo da Quinta da Badula, bem como a Bélgica, a Suíça, a Alemanha, o Brasil e, “esperamos nós”, novamente a China, mercado outrora importante na casa.

Nota: A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico.

VICENTINO: Vinhas e hortas à beira-mar

As vinhas, ainda que ocupando 60 hectares, parecem ser um parceiro muito discreto neste gigante universo agrícola, muito vocacionado para exportar quase toda a produção. Dizemos discreto, porque a vinha está ali, sossegada no concelho de Odemira, na Costa Vicentina, enquanto o frenesi de chegada e partida de carregamentos em camiões TIR impressiona o visitante. […]

As vinhas, ainda que ocupando 60 hectares, parecem ser um parceiro muito discreto neste gigante universo agrícola, muito vocacionado para exportar quase toda a produção. Dizemos discreto, porque a vinha está ali, sossegada no concelho de Odemira, na Costa Vicentina, enquanto o frenesi de chegada e partida de carregamentos em camiões TIR impressiona o visitante. Falamos da FRUPOR, empresa responsável por alguns alimentos frescos que encontramos no supermercado e muitas das verduras das floristas.

O gosto do vinho era antigo e o norueguês Ole Martin Siem, o proprietário, começou a interessar-se pelas potencialidades daquela zona localizada perto do mar, para gerar vinhos de grande qualidade. Mas, tal como nos confirmou, mais importante do que começar por fazer uma adega state of art, era ter boas uvas e boa maneira de as fazer chegar nas melhores condições à adega. Durante vários anos, tiveram de recorrer a adega alugada (Perescuma), mas, finalmente, a nova adega está a funcionar, “sem ousadias arquitectónicas, uma vez que o mais importante é a câmara de frio para arrefecer as uvas, as boas condições da adega, com cubas de inox e cimento, barricas quantas as necessárias. Tudo funcional”, relembra-nos o produtor. É secundado por Bernardo Cabral, o enólogo responsável pelos vinhos e líder de uma equipa, da qual faz parte Ana Rita Bouça, enóloga, que também assegura os comandos do laboratório e com quem já tinha trabalhado com ele nos Açores, além de Jorge Martins, na viticultura, e Pedro Cavaleiro, na área comercial.

Contrariamente ao que é habitual, a adega está sobredimensionada, porque há ainda o objectivo de fazer prestação de serviços para terceiros. Não tem um restaurante associado, mas, na loja, podem servir-se petiscos regionais, para acompanhar os vinhos servidos aos visitantes. Foi aí exactamente que fizemos as provas. Ter a adega no meio da vinha tem enormes vantagens. Bernardo Cabral recorda: “como temos boas câmaras de frio podemos ir programando a vindima paulatinamente, parcela por parcela.” A vindima estende-se, assim, por um mês e meio, sem pressas.

Nesta zona de forte influência marítima, os brancos ganham uma enorme importância, nomeadamente os que são feitos a partir da casta Sauvignon Blanc. As neblinas que trazem a maresia para terra fazem toda a diferença, “e quando elas não vêm, os vinhos ficam diferentes e menos ricos”, explica o enólogo. A Sauvignon Blanc tornou-se assim a casta-emblema da casa, produzida pela primeira vez em que 2014, logo seguida, em 2015, pela Pinot Noir, a tal casta difícil, grande apreciadora de climas mais frescos. Era também inevitável que a Alvarinho aportasse, agora que se tornou uma variedade a que todos querem chegar. Para complementar este ramalhete, destacam-se a Chardonnay, variedade procurada por todos, na tentativa de fazer um branco de carácter borgonhês.

O projecto pode ser viável, até porque existe uma amizade pessoal entre o produtor do Vicentino e Henri Boilot, conhecido e famoso produtor da Borgonha. Da sua propriedade foram trazidas varas daquela casta, bem como barricas de segunda utilização, para aqui se fazer um Vicentino de perfil “afrancesado”. O projecto está em curso, o vinho já existe, mas não o incluímos nas notas de prova, uma vez que sugere precisar de tempo em garrafa para afinar; a prova fica para mais tarde. A curiosidade foi Henri Boilot, que marcou presença e provou o vinho produzido com a casta Sauvignon Blanc, ter afirmado: “finalmente, provei um bom Sauvignon Blanc!” À frase é preciso descontar o pouco valor que em França se dá aos vinhos de outra região que não a própria… Fica o comentário elogioso, sem dúvida.

A casta Sauvignon Blanc tornou-se a marca-emblema da casa, o vinho foi produzido pela primeira vez em 2014, logo seguido, em 2015, pelo Pinot Noir

Sauvignon em destaque

O vinho de Sauvignon Blanc produzido pela Vicentino integra-se na família das Sauvignon de perfil aromático pleno de vegetais verdes, com notas apimentadas, no qual estão ausentes as notas de fruta tropical mais habituais nos vinhos mais gordos e mais maduros, mais característicos do interior do que da costa. A influência do mar, da neblina e a temperatura mais amena são determinantes para o perfil da casta. Os estafados descritores relacionados com o sal podem ser usados com propriedade, já que estamos a escassas centenas de metros do mar, em arribas selvagens e inóspitas, mas, também por isso, tão atractivas.

Aquando da nossa visita, a vinha estava em plena “explosão” vegetativa, com um crescimento “que se vê dia-a-dia”, como nos disse Jorge Martins, também muito satisfeito com o trabalho de reenxertia de algumas castas, a qual se optou por abandonar, como a Fernão Pires. Estar perto do mar tem vantagens, mas é uma dor de cabeça permanente em virtude da propagação das doenças da vinha, como o míldio e o oídio. Optou-se por uma atitude racional e não fundamentalista: quando é preciso intervém-se, com o objectivo último de salvar a produção. As vinhas mais novas têm herbicida nas linhas, porque o entre-cêpas acaba por cortar tudo a eito e a dimensão da vinha não permite um trabalho manual. Já nos espaços entre as filas de videiras, houve o cuidado de permitir o desenvolvimento vegetativo, que possa enriquecer, arejar e vivificar o solo, permitindo uma competição (moderada) com a cêpa.

Se o gosto do consumidor for para vinhos tintos muito estruturados, concentrados e muito ricos, com forte presença de madeira e taninos em evidência, então este não é destino certo. Favorecidos pelo mar, o conceito é outro, mais elegante, mais fino, menos denso. Para sorte (ou não) de Ole Martin Siem, esta é a tendência actual. Provavelmente por isso, as exportações têm cada vez mais significado, quer para a Europa Central, quer para os Estados Unidos e o Brasil. A sorte, como sabemos, dá imenso trabalho e esse, por aqui, não falta.

Da Borgonha trouxeram-se varas e barricas para fazer aqui um Chardonnay de inspiração francesa

500 hectares em produção

A vinha onde se colhem as uvas utilizadas na produção do vinho Vicentino está inserida num complexo agrícola de grandes dimensões. É aqui, bem perto da Zambujeira do Mar e a poucas centenas de metros da falésia, onde encontramos a casa outrora pertença de Amália Rodrigues, que ficam os campos agrícolas e as estufas de Ole Martin Siem, há quatro décadas em Portugal. O proprietário recorda-nos: “quando aqui cheguei, eu era o único estrangeiro. Hoje, temos trabalhadores de 15 nacionalidades no nosso projecto”.

A actividade agrícola estende-se desde a produção de couve chinesa e cenouras baby, até fetos, eucaliptos ornamentais e verduras para os ramos de flores que compramos nas floristas. Falamos então de 500 hectares de terra e 400 trabalhadores. A alimentação de tanta gente é assegurada, quer pela cantina fixa, quer pelas cantinas móveis, que se dirigem às zonas mais afastadas onde estão os funcionários da empresa. A actividade e circulação de pessoas é intensa e são diários os camiões TIR que ali carregam caixas com legumes ou verduras, posteriormente exportadas para os Países Baixos e de lá distribuídas para toda a Europa. Ao fim da tarde, chegam vários autocarros de passageiros, que levarão de volta os trabalhadores aos seus aposentos. O complexo funciona de uma forma muito “oleado” e inclui um espaço de turismo rural. Em breve, este alojamento será alargado a um hotel. A vinha ocupa 60 hectares e a selecção de castas foi muito abrangente, incluindo nacionais e de fora. Assim, temos Alvarinho, Arinto, Viosinho, Sauvignon Blanc e Chardonnay, nos brancos e, nos tintos, Touriga Nacional, Aragonez, Pinot Noir, Syrah, Alicante Bouschet e Merlot. Actualmente, são 16 as referências que constam no portfolio, as quais são distribuídas por cinco gamas: Poente, Nascente, Neblina, Luar e Naked (gama de vinhos sem madeira).

(Artigo publicado na edição de Agosto de 2025)

100 vinhos inesquecíveis

Qual a melhor maneira de uma publicação de vinhos celebrar a sua centésima edição? Com vinho, é evidente. Desde maio de 1997 passaram pelas nossas mesas de prova dezenas de milhares de garrafas, vinhos de todos os tipos, origens e segmentos de preço, descritos e avaliados por mais de uma dezena de provadores. Resolvemos agora […]

Qual a melhor maneira de uma publicação de vinhos celebrar a sua centésima edição? Com vinho, é evidente. Desde maio de 1997 passaram pelas nossas mesas de prova dezenas de milhares de garrafas, vinhos de todos os tipos, origens e segmentos de preço, descritos e avaliados por mais de uma dezena de provadores. Resolvemos agora mergulhar na nossa história vínica e escolher os 100 vinhos que mais impressionaram quem os provou. Nesta selecção, apenas a qualidade absoluta conta: estes foram, simplesmente, os vinhos que pontuaram mais alto, sem preocupações de distribuição geográfica ou representatividade.

Claro está, ainda assim, houve que estabelecer critérios. Por exemplo, é certo que repetimos produtores, (olhando para tantos milhares de provas, percebe-se que há quem tenha um compromisso bastante consistente com a excelência…), mas não repetimos referências (em muitos casos, injustamente, várias colheitas do mesmo vinho mereciam igual destaque). E em igualdade de circunstâncias demos preferência a vinhos que deslumbraram mais do que um provador. Aqui ficam, pois, 100 vinhos que não se esquecem. E que fazem parte da nossa história.

Uma nota final: os preços indicados remetem para o momento em que o vinho foi provado. E ainda, a ordem dos vinhos apresentados nada tem a ver com as classificações obtidas, mas sim alfabética.

(Artigo publicado na edição 100 de Agosto de 2025)

-

Anselmo Mendes Private

Branco - 2021 -

Anselmo Mendes A Torre

Branco - 2019 -

Aldeia da Fogueira

Tinto - 2012 -

Barbeito O Americano

Fortificado/ Licoroso - -

Bacalhôa

Fortificado/ Licoroso - 1983 -

Bacalhôa 1931 Vinhas Velhas

Branco - 2021 -

Aeternus

Tinto - 2019 -

António Maçanita Os Paulistas

Tinto - 2018 -

Anselmo Mendes Tempo

Branco - 2016 -

Abandonado

Tinto - 2011

-

Conde Vimioso Edição Comemorativa 30 anos

Tinto - 2005 -

Barca Velha

Tinto - 2015 -

Dalva

- -

Blandy’s

Fortificado/ Licoroso - 1976 -

Casa Ferreirinha

- 2014 -

Croft Quinta da Roeda Sérikos

- 2017 -

Coche By Niepoort

Branco - 2018 -

Casa da Passarella

Tinto - 2009 -

Conceito Único

Branco - 2019 -

Chryseia

Tinto - 2018

-

Graham’s

Fortificado/ Licoroso - -

Gloria Reynolds

Tinto - 2011 -

Herdade do Sobroso Élevage

Branco - 2019 -

Guru NM

Branco - -

Gene

Tinto - 2007 -

Ferreira Vinhas Velhas vintage

Fortificado/ Licoroso - 2016 -

Estremus

Tinto - 2015 -

Graham’s The Stone Terraces Vintage

Fortificado/ Licoroso - 2016 -

Herdade do Rocim Clay Aged

Tinto - 2015 -

Esporão Private Selection

Tinto - 2012

-

Kompassus

Espumante - 2016 -

Justino’s

Fortificado/ Licoroso - 1940 -

Mamoré de Borba Vinhas de Sequeiro

Tinto - 2020 -

Élevage

Tinto - 2022 -

Kopke 50 Years

Fortificado/ Licoroso - -

José Maria da Fonseca Kingsman Century Edition

Fortificado/ Licoroso - 1919 -

Kompassus Private Collection

Branco - 2016 -

Luis Pato Quinta do Ribeirinho

Branco - 2019 -

Legado

Tinto - 2015 -

Júlio B. Bastos

Tinto - 2012

-

M Mingorra

Rosé - 2023 -

Morgado de Oliveira

Branco - -

Monte Branco XX

Tinto - -

Montanha Real 80 Anos

Espumante - 2013 -

Outrora

Tinto - 2019 -

Memórias Alves de Sousa

- -

Murganheira Assemblage

Espumante - 2006 -

MOB Gauvé

- 2016 -

Marquês de Borba

Tinto - 2019 -

Murganheira Esprit de la Maison ( 1500ml)

Espumante - 2011

-

Pintas

Tinto - 2022 -

Poeira 37 barricas

Tinto - 2021 -

Quanta Terra “Golden Edition”

- 2016 -

Palmer

Fortificado/ Licoroso - 1935 -

Pedra Cancela Intemporal

Branco - 2015 -

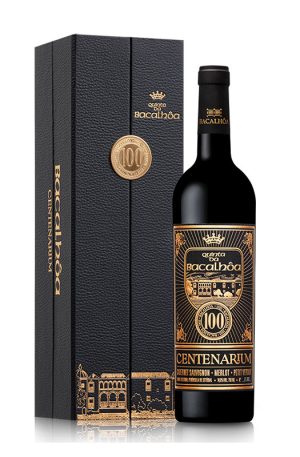

Quinta da Bacalhôa Centenarium

Tinto - 2015 -

Pêra-Manca

Tinto - 2015 -

Quanta Terra Inteiro

Tinto - 2011 -

Poeira Vinha da Torre

Tinto - 2017 -

Poças Very Old Tawny

Fortificado/ Licoroso - 1918

-

Quinta das Bágeiras

Branco - 2021 -

Quinta da Giesta

Branco - 2021 -

Quinta da Boavista Vinha do Oratório

Tinto - 2020 -

Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa

- 2019 -

Quinta da Boavista Vinha do Ujo

Tinto - 2017 -

Quinta da Rede Vinha do Pinheiro

Branco - 2019 -

Quinta da Manoella VV

Tinto - 2018 -

Quinta do Crasto Honore

Tinto - 2015 -

Quinta do Crasto Vinha da Ponte

Tinto - 2015 -

Quinta das Bágeiras Pai Abel

Tinto - 2011

-

Quinta do Noval Nacional

Fortificado/ Licoroso - 2022 -

Quinta do Vale Meão

Tinto - 2020 -

Quinta do Noval Vinhas do Passadouro

Tinto - 2020 -

Quinta do Monte Xisto

Tinto - 2019 -

Quinta do Regueiro Jurássico II

Branco - 2020 -

Real Companhia Velha

Fortificado/ Licoroso - 1927 -

Ramos Pinto RP30- 30 Anos

Fortificado/ Licoroso - -

Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca

Tinto - 2018 -

Quinta do Noval

Tinto - 2017 -

Quinta dos Carvalhais Branco Especial

Branco -

-

Urtiga

Tinto - 2019 -

Terrenus Clos dos Muros

Tinto - 2021 -

Susana Esteban Foudre

Branco - 2022 -

Segredo 6

Tinto - 2019 -

Ribeiro Santo Vinha da Neve

Branco - 2019 -

Torre

Tinto - 2017 -

Rozès

- 1935 -

Scala Coeli

Tinto - 2016 -

Tapada de Coelheiros

Tinto - 2012 -

Taylor’s Vargellas Vinha Velha Vintage

Fortificado/ Licoroso - 2017

-

Vallado Vinha da Granja

Tinto - 2019 -

Van Zellers & Co

Fortificado/ Licoroso - 1934 -

Vasques de Carvalho

Fortificado/ Licoroso - -

Vinha dos Utras Criação Velha 1ºs Jeirões

Branco - 2020 -

Vértice RD

Espumante - 2007 -

Xisto

Tinto - 2018 -

Vinha da Micaela

Tinto - 2018 -

Vale D. Maria Vinha de Martim

Branco - 2019 -

Vértice

Espumante - 2011 -

Villa Oliveira Segunda Edição L 2015-2019

Branco -

DONA DORINDA: Pixie, Qué Será, Será…

“Qué será, será Whatever will be, will be The future’s not ours to see Qué será, será What will be, will be” O leitor mais atento, que seja igualmente fã de música, não pode ter deixado de trautear o famoso refrão “Qué será, será” celebrizado pela cantora norte-americana Doris Day em 1956, e reinterpretado, […]

“Qué será, será

Whatever will be, will be

The future’s not ours to see

Qué será, será

What will be, will be”

O leitor mais atento, que seja igualmente fã de música, não pode ter deixado de trautear o famoso refrão “Qué será, será” celebrizado pela cantora norte-americana Doris Day em 1956, e reinterpretado, décadas mais tarde, pela não menos famosa banda Pixies, tal como eu, fã assumido do quarteto de Boston, Massachussets, fundado em 1986. Na verdade, foi mesmo a primeira coisa em que pensei quando me atribuíram esta cobertura jornalística do vinho Pixie.

Com uma combinação única de energia, melodias pop com estruturas musicais imprevisíveis, letras surrealistas e a famosa dinâmica quiet-loud-quiet, onde as canções alternam entre versos calmos e refrões explosivos, os Pixies deixaram uma marca indelével na história da música, estabelecendo-se como uma das bandas mais icónicas e influentes do rock alternativo, servindo, inclusive, de assumida inspiração a bandas não menos icónicas como Nirvana ou Radiohead. Mas e o que é que os Pixies poderão ter em comum com o vinho Pixie, para além da evidente semelhança do nome?

A propriedade totaliza 60 hectares, sendo apenas 8,5 hectares dedicados à vinha

ESTILO INOVADOR

Na verdade, tal como os Pixies, com o seu estilo inovador e dinâmicas contrastantes, ajudaram a moldar o som do rock alternativo dos anos 1990, influenciando toda uma geração de bandas que seguiram o seu exemplo, há 25 anos atrás, na Quinta Nossa Senhora da Conceição, uma pequena propriedade no coração do Alentejo, Évora, de onde os recém-lançados vinhos Pixie são oriundos, foi tomada a decisão de abandonar completamente o uso de pesticidas e herbicidas, bem como de implementar práticas biodinâmicas e biológicas.

Convenhamos que, no Portugal vínico de 1999, os termos agricultura biológica e orgânica, produção biodinâmica, substituição de herbicidas, fungicidas e pesticidas sintéticos por preparados naturais, se calhar soava tão disruptivo como o som dos Pixies.

Chegando de Lisboa, um pouco antes de entrar em Évora, viramos à esquerda e tomamos a estrada para Arraiolos, para passado pouco tempo encontrar a Quinta Nossa Senhora da Conceição, numa localidade chamada Valbom do Rouxinol, ladeada pelo Aqueduto romano e confinando adiante com a Cartuxa.

Mark e Dorinda Winkelman são os proprietários. Um casal norte-americano residente nos Estados Unidos, que adquiririu a propriedade há um quarto de século e vêm ao Alentejo mais para usufruir e sentir as boas energias do sítio, do que propriamente para gerir alguma coisa. Essa parte está (bem) assegurada pelo seu braço direito Vítor Conceição, administrador, e Eduardo Cardeal, enólogo.

Victor Conceição está à frente do projecto desde 2006. Nascido e criado na cidade de Évora, conhece a região e o valor daquela terra como ninguém: “Esta zona de Valbom, também conhecida por Valverde, onde estamos, juntamente com o Convento da Cartuxa e a Fundação Eugénio de Almeida, possuía as hortas e vinhas que abasteciam a cidade romana de Évora e outras cidades do Império”, ou seja, conta com dois mil anos de tradição, pelo menos.

A propriedade totaliza 60 hectares, sendo apenas 8,5 hectares dedicados à vinha, onde se inclui a famosa Vinha Meia-Lua, com 2,5 hectares, plantada em 2005 numa pequena elevação, aproveitando todo o declive orográfico (280 a 295 metros altitude); solos de argila vermelha com algum xisto, grande espaçamento entre as plantas, cordão duplo a boa altura em relação ao solo, de forma a maximizar a ventilação, exposição e minimizar o risco de doenças fúngicas, coberto vegetal de ervas locais, contribuindo para a diversidade de vida nos solos, bem como evitando a erosão nas filas de vinhas que se encontram no cimo da elevação.

Os restantes seis hectares de vinha, mais recente, inserem-se dentro da mesma filosofia de viticultura, isto é, de acordo com os princípios do cultivo biológico e biodinâmico, uma vez que, é bom lembrar, a Dona Dorinda Organic Wines possui certificação quer na Europa, quer nos Estados Unidos.

Infusões, misturas e sprays biodinâmicos são utilizados na vinha desde 2007, numa fase preventiva, e todos os trabalhos são realizados segundo o calendário lunar; a monda de cachos, efectuada anualmente, é realizada com o objetivo claro de criar vinhos concentrados e com grande capacidade de guarda; vindimas nocturnas são regra da casa, para aproveitar a excelente amplitude térmica do terroir Dona Dorinda, sob clara influência da Serra d’Ossa, a pouco mais de 30 km em linha recta.

O resto da propriedade “é um pequeno paraíso” referem Vítor e Eduardo, mais de duas mil árvores plantadas a pensar nas futuras gerações, e toda a quinta é um ecossistema vivo e vibrante, composto por montado típico alentejano, que serve de alimento aos porcos pretos, onde vacas pastam pacificamente e o estrume produzido alimenta as vinhas. Cães Rafeiro Alentejano descansam pelas sombras durante o dia e guardam a propriedade durante a noite, mas existe também toda uma grande diversidade de pequenos animais, aves autóctones, insectos, etc.

SYRAH E VIOGNIER

Quanto à escolha das castas a plantar, foi a decisão mais fácil de tomar, ou não fosse Mark, para além de um grande conhecedor e colecionador de vinhos do mundo, um apaixonado pelo Rhône e, como tal, não podiam ser outras que não fossem Syrah e Viognier. Podemos questionar-nos se serão, ou não, as castas indicadas para o Alentejo de Évora, especialmente a Viognier, casta com uma acidez natural baixa e que rapidamente dispara os açúcares se não for vindimada no momento exacto, sendo até preferível uma vindima ligeiramente precoce, para não correr o risco de obter um vinho chato, mole e sem vida. Mas a minha opinião é que devemos respeitar sempre a decisão do produtor. Ainda para mais quando é tomada com uma forte componente emocional e de paixão, como foi o caso.

A Dona Dorinda Organic Wines apresentou Pixie, a nova gama de entrada da marca: um branco, um rosé e um tinto criados com o propósito de tornar o universo encantado da Dona Dorinda acessível a mais pessoas, sem perder a autenticidade que distingue cada garrafa da casa. Este lançamento só foi possível graças à recente expansão da área de vinha, que passou de 2,5 hectares para 8,5 hectares, permitindo aumentar a produção e dar origem a novos vinhos que reflectem a mesma paixão, mas agora com uma abordagem mais leve, descontraída e inclusiva.

E afinal de contas quem é a Pixie?! A resposta é clara – Dorinda Winkelman, a proprietária da Quinta Nossa Senhora da Conceição e da Dona Dorinda Organic Wines. Com o seu espírito livre, sensibilidade estética e ligação profunda à natureza, sempre foi apelidada carinhosamente entre amigos e família como “Pixie” – palavra inglesa para “fada”, símbolo de encanto, leveza e magia. E é, precisamente, essa energia que a nova gama pretende engarrafar! Por mim, está mais que conseguido!

(Artigo publicado na edição de Julho de 2025)

ADEGA DE BORBA: Havendo tempo serão mais 70

A Adega de Borba tem sabido, desde que foi fundada, e ao longo dos últimos 70 anos, investir na melhoria do seu sistema produtivo e comercial e da sua oferta, para sustentar, com sucesso, o seu negócio e prepará-lo para os desafios do futuro. Segundo nos contou Óscar Gato, o enólogo desta adega, um dos […]

A Adega de Borba tem sabido, desde que foi fundada, e ao longo dos últimos 70 anos, investir na melhoria do seu sistema produtivo e comercial e da sua oferta, para sustentar, com sucesso, o seu negócio e prepará-lo para os desafios do futuro. Segundo nos contou Óscar Gato, o enólogo desta adega, um dos factores que contribuiu para que os vitivinicultores da região se associassem, em 1955, foi a dificuldade que tinham para a comercialização dos seus vinhos. O outro foi incentivo estatal dado, na época, pela Junta Nacional do Vinho, ao associativismo no sector, que contribuiu para a constituição desta e de outras adegas no Alentejo. Também foi um empurrão fundamental para o seu desenvolvimento e a base do protagonismo que o sector tem hoje na região, dado que sustentou a organização e equipamento das suas unidades industriais e a implementação dos seus sistemas de comercialização.

Os primeiros vinhos da Adega de Borba foram lançados no final da década de 50.

Os primeiros vinhos

Os primeiros vinhos da Adega de Borba foram lançados no final da década de 50. A partir daí, a área de vinha e o número de sócios da Adega de Borba foi sempre crescendo, à medida que iam decorrendo diversas mudanças na sua estrutura produtiva, até ao modelo actual.

Com o tempo as vinhas deixaram de estar consociadas com o olival, algumas árvores de fruto e outras, e passaram a ser estremes. A chegada dos primeiros fundos europeus, na década de 1980, contribuiu para que todas passassem a estar alinhadas e aramadas. Veio também a separação das variedades tintas e brancas no terreno, a plantação por casta, tal como se vê hoje, e a opção por vender o vinho embalado. Era preciso responder a consumidores cada vez mais informados e exigentes, num mercado global que procurava, cada vez mais, produtos de qualidade.

Em paralelo continuou o crescimento da área de vinha, que se estabilizou nos cerca de 2200 hectares actuais há cerca de 20 anos. Desenvolve-se nos concelhos de Borba e Estremoz, mas também se insinua nos de Vila Viçosa, Elvas, Monforte e Sousel, que os limitam. São sobretudo terras de planalto, solos calcários que ficam sobre o Complexo Vulcano Sedimentar Carbonatado de Estremoz, aquele que origina o mármore distinto de Estremoz, que é Pedra Património Mundial pela Unesco. Mas também se desenvolvem num vale de solos xistosos em direção à Serra de Ossa, que ali fica bem perto, a cerca de cinco quilómetros para sudoeste. É sobre estas duas zonas que ficam as cerca de 1600 parcelas de vinha dos associados da Adega de Borba.

Saber acumulado

No ano em que celebra sete décadas desde a sua fundação, a Adega de Borba lançou o vinho comemorativo Havendo Tempo. “Este vinho nasce do tempo que se respeita e do tempo que se guarda”, disse Óscar Gato, enólogo da Adega de Borba, durante o evento de lançamento, acrescentando que “cada garrafa encerra o saber acumulado de décadas e a atenção que dedicamos a cada detalhe, da vinha até à cave”, para criar “um vinho pensado para quem sabe esperar”. Havendo Tempo presta homenagem à filosofia de vida das gentes alentejanas e ao tempo investido em cada garrafa, ao longo de sete décadas de história.

Disponível nas versões tinto 2021 e branco 2023, esta edição especial reflecte o espírito da região e o saber acumulado ao longo de gerações, dado que é um tributo à forma como se vive e trabalha no Alentejo, com calma, atenção ao detalhe e respeito pelo ritmo da natureza. Produzidas a partir de castas tradicionais da região e sujeitas a estágios prolongados em barrica e garrafa, as colheitas desta gama foram pensadas para serem apreciadas com calma, tempo e em boa companhia. Em paralelo também foram apresentadas as edições especiais tintas e brancas do Adega Cooperativa de Borba, rotuladas com imagem antiga destes vinhos.

(Artigo publicado na edição de Julho de 2025)

Bustelo: Na hora do Vinho Verde

A Cas’Amaro é um projeto vitivinícola que une a produção de vinhos de qualidade com o enoturismo, abrangendo cinco regiões vitivinícolas de Portugal: Vinhos Verdes, Douro, Dão, Lisboa e Alentejo. Fundada por Paulo Amaro, empresário com vasta experiência nos setores imobiliário e hospitalar, a Cas’Amaro nasceu em 2016 com a aquisição do Casal da Vinha […]

A Cas’Amaro é um projeto vitivinícola que une a produção de vinhos de qualidade com o enoturismo, abrangendo cinco regiões vitivinícolas de Portugal: Vinhos Verdes, Douro, Dão, Lisboa e Alentejo. Fundada por Paulo Amaro, empresário com vasta experiência nos setores imobiliário e hospitalar, a Cas’Amaro nasceu em 2016 com a aquisição do Casal da Vinha Grande, em Alenquer, onde a antiga adega foi transformada numa unidade de alojamento de luxo com três quartos. A empresa, focada na sustentabilidade e na produção biológica, combina a arte de fazer vinho com uma oferta turística diferenciada, que inclui restaurantes, alojamentos e wine bar. O projeto de enoturismo é pensado para integrar a arquitectura, o design e a arte, reflectindo o gosto pessoal do seu fundador. Até 2030, o objetivo é que todas as unidades de enoturismo estejam em pleno funcionamento, proporcionando experiências únicas aos visitantes.

Com um total de 76 hectares de vinha, a Cas‘Amaro destaca-se pela aposta em castas locais, com vinhos já reconhecidos nos mercados externos. O enoturismo é um eixo estratégico da empresa, permitindo combinar a produção vinícola com uma oferta turística de elevado valor acrescentado.

“Bustelo” é um topónimo português que significa pasto ou pastagem, originário do baixo-latim bustellum. É um diminutivo de bustus, que significa pasto ou rebanho. Pode ainda referir-se a diferentes localidades em Portugal, como freguesias ou lugares.

Na região dos Vinhos Verdes, a Cas’Amaro adquiriu a Quinta do Bustelo, uma propriedade de 25 hectares com vinhas, onde também, a médio prazo, irá funcionar uma unidade de luxo para o enoturismo, numa lindíssima edificação de um antigo solar minhoto.

O enoturismo é um eixo estratégico da empresa, permitindo combinar a produção vinícola com uma oferta turística de elevado valor acrescentado.

Vinhedos tradicionais

Junto a Amarante, na Quinta do Bustelo, em vinhedos tradicionais em ramadas e cordão, são produzidas uvas das castas nativas da região, como Alvarinho, Loureiro, Azal e Arinto, nos brancos, e Espadeiro nos tintos.

Como a empresa só tem adega na região de Lisboa, vinifica em instalações de parceiros nas outras. No Dão, na adega das Boas Quintas, de Nuno Cancela de Abreu; no Alentejo, na adega do Monte Branco, de Luís Louro; no Douro, na adega Dona Matilde, com o apoio do seu enólogo, João Pissarra e, na região dos Vinhos Verdes, na AB Valley Wines, de António Sousa.

Os enólogos da casa são Ricardo Santos, largamente conhecido pelo seu projecto em Vila Alva Talhas XXVI, mas que aqui assume as funções de director de enologia da Cas’Amaro, e Gilberto Marques, que coordena a vinificação da empresa em Lisboa depois de se ter mudado da Quinta de Pancas.

A Cas’Amaro reforça a sua presença na região dos Vinhos Verdes, com o lançamento de três criações inéditas, que pretendem ser verdadeiras expressões de ousadia e frescura: o Bustelo Arinto Reserva 2023, o Bustelo Azal Doce 2024 e o Bustelo rosé 2024. As outras três referências – o Bustelo Arinto, o Bustelo Alvarinho e o Bustelo Loureiro/Arinto Colheita Seleccionada – regressam com novas colheitas, preservando a sua essência, mas renovadas pelo tempo e pelas estações. Juntas, estas seis propostas, pretendem celebrar o compromisso da Cas’Amaro com a excelência, a autenticidade e a alma da região que as viu nascer.

Valorizar a autenticidade

“Na Cas’Amaro, procuramos constantemente valorizar a autenticidade e a riqueza da região dos Vinhos Verdes, respeitando o terroir e as castas autóctones. Apresentamos agora três novas referências, que reflectem a nossa paixão pela inovação e pela criação de vinhos com identidade própria, ao lado de três colheitas renovadas que mantêm viva a essência dos Arintos, Loureiros e Alvarinhos clássicos. Cada garrafa é fruto de um trabalho cuidadoso, desde a vinha até à adega, com uvas colhidas e selecionadas manualmente, num processo que honra a tradição e eleva a qualidade a cada vindima”, destaca Rui Costa, Director-Geral da Cas’Amaro.

“O caminho faz-se caminhando” porque não há caminho, porque este só se faz ao caminhar, são palavras sábias de António Machado, poeta espanhol do Século XIX.

Creio que são palavras que se aplicam na perfeição ao projecto Cas’Amaro na sua globalidade, e a cada uma das suas propriedades individualmente consideradas, ambicioso por certo, arriscado seguramente, mas altamente desafiante e, provavelmente, bastante recompensador num futuro próximo. Dêmos-lhe então tempo, e espaço, para que, caminhando, faça o seu caminho. E entretanto, brindemos, pois!

(Artigo publicado na edição de Julho de 2025)

Valle Pradinhos: Estórias e vinhos de um canto perdido em Portugal

É um lugar único, perdido num canto de Portugal. Mas, como muitos sítios do nosso país, vale a pena a visita. Foi lá que fui descobrir a história por detrás de um dos primeiros vinhos sobre o qual eu escrevi, há pouco mais de 30 anos, Valle Pradinhos tinto, numa altura em que os selecionava […]

É um lugar único, perdido num canto de Portugal. Mas, como muitos sítios do nosso país, vale a pena a visita. Foi lá que fui descobrir a história por detrás de um dos primeiros vinhos sobre o qual eu escrevi, há pouco mais de 30 anos, Valle Pradinhos tinto, numa altura em que os selecionava nas prateleiras e escrevia sobre os que gostava, apenas uma vez, na revista Exame.

Mas é muito melhor apreciá-los quando se conhece a sua história e as estórias de quem os produz, porque o vinho é, sobretudo, um produto da natureza feito por pessoas e para pessoas. Uma delas, Maria Antónia Mascarenhas, 73 anos, a proprietária do Casal de Valle Pradinhos, quinta que está na sua família há mais de 100 anos, o outro, o enólogo Rui Cunha, 53 anos, na casa há quase 30 vindimas.

Maria Antónia estudou em Lausanne, na Suíça, onde vivia com a família e frequentou e terminou o ensino liceal. Herdou Valle Pradinhos da avó, Maria da Conceição Pinto de Azevedo, há 30 anos. Na época só lá havia homens a trabalhar, o que lhe trouxe alguns desafios iniciais acrescidos, numa sociedade ainda predominantemente machista. Como exemplo conta que, a dada altura, alguém que lhe veio pedir emprego, apenas falou para o “engenheiro” que estava a seu lado e trabalhava para si. Mas salienta, no entanto, que isso já mudou, para melhor, nos dias de hoje.

Todo o Trás-os-Montes é um diamante em bruto e Valle Pradinhos uma jóia, onde ainda há muito por fazer, e onde já se fez muito nos últimos 30 anos

Estabelecer bases para crescer

Outro dos seus desafios foi assumir a propriedade sem perceber nada de agricultura. O Casal de Valle Pradinhos tinha sido comprado pelo bisavô, Manuel Pinho de Azevedo, um empresário do início do século 20. Era, à época, um grande industrial sobretudo na área de fabricação de tecidos, um homem de negócios que investiu em muitas áreas, como o jornal Primeiro de Janeiro, por exemplo. Como gostava muito de caçar e ia para Trás-os-Montes para o fazer, decidiu construir um hotel em Macedo de Cavaleiros, a Estalagem do Caçador, agora fechada, para receber e onde ficava a dormir com os amigos.

“Uma vez alguém lhe disse que estava à venda um quinta muito gira”, conta Maria Antónia. Ele foi vê-la, gostou e comprou o Casal de Valle Pradinhos. Com o tempo foi-lhe aumentando a área através da compra de mais terra. A propriedade “já teve mais de 500 hectares, mas hoje tem pouco mais de 450 porque a minha avó deu cerca de 80 hectares a antigos empregados, para construírem as suas casas e hortas e fez bem”, conta a actual proprietária.

Quando Maria Antónia Azevedo assumiu a gestão do Casal de Valle Pradinhos já havia sobreiros, oliveiras e vinha, entre 12 a 14 hectares que estavam plantados sobretudo em zonas baixas, com muita humidade, onde as plantas são mais atreitas a doenças. “Tive de as arrancar”, conta, acrescentando que não foi por saber de agricultura para tomar a decisão, mas porque tinha, na equipa, tal como hoje, especialistas, “engenheiros” que sabiam o que faziam e a aconselharam a isso. Como não se deu muito bem com o que herdou da avó, contratou depois outro agrónomo, “um homem que percebe muito de vinha” e já está na empresa há 13 ou 14 anos. “Preciso de gente que saiba de certas coisas melhor do que eu, que não vivo aqui o ano todo”, explica, acrescentando que já fez muitos investimentos na sua Valle Pradinhos desde que chegou. No aumento da área de olival e vinha, que ocupa hoje 50 hectares de terra, mas também na sua renovação e na compra de equipamentos agrícolas para as operações necessárias a fazer ao longo do ano.

“Arrisquei na plantação de mais vinha, apesar de, no início, não vendermos muito vinho, porque é preciso estabelecer bases para crescer”, revela, acrescentando que Valle Pradinhos não poderia ser sustentável em termos económicos com base apenas no aparelho produtivo que herdou. Antes disso, a sua família apenas usava as suas propriedades para férias “e, por isso, pagavam tudo do bolso, porque tinham fábricas e outros negócios que lhes permitiam dispor do dinheiro para isso”. Agora a propriedade é rentável.

Os importadores dos mercados de exportação querem muito mais vinhos de castas portuguesas do que internacionais, ou mistura das duas

Um diamante em bruto

Para Rui Cunha, 53 anos, “responsável pelos vinhos de Valle Pradinhos há 29 vindimas, todo o Trás-os-Montes é um diamante em Bruto e Valle Pradinhos uma jóia, onde ainda há muito por fazer, e onde já se fez muito nos últimos 30 anos”, como a mudança para uma agricultura mais responsável, incluindo algumas práticas de agricultura regenerativa, já que a biológica/orgânica só o mantém.

Já começaram a ser feitos os ensaios de arrelvamento necessários para escolher e comprar as alfaias necessárias para as operações. “Estamos este ano a testar essas operações numa pequena parcela, para treinar a equipa”, conta, salientando que ainda hoje se pratica ali a vindima manual na empresa. “Toda a uva que cá chega passa pelas mãos de uma equipa dirigida, comandada por Valle Pradinhos”, realça o enólogo, salientando que a operação “inclui uma primeira selecção e triagem das uvas”. Mas as novas plantações já estão a ser pensadas para serem vindimadas com uma máquina “mais pequena, capaz de o fazer”.

O maneio das vinhas externas a Valle Pradinhos é feita pelos parceiros. “Ou seja, não somos responsáveis pela viticultura, mas podemos sempre aconselhar, até sobre a plantação de novas vinhas, como já aconteceu, para os informar sobre as castas que nos fazem falta, por exemplo”, conta Rui Cunha.

Quando começou a trabalhar na empresa, mais ou menos na mesma altura em que Maria Antónia assumiu a sua gestão, havia dois tintos, “o Porta Velha, entrada de gama, e o Valle Pradinhos, e ia saindo um branco que caiu, de repente, nas graças do mundo”. Trata-se de um lote invulgar para a região, por ser da casta Riesling, alemã, Gewürztraminer, da Alsácia (Alemanha e França) e Malvasia Fina, uma casta portuguesa que existe também em Trás-os-Montes. “É a combinação invulgar das três castas que faz com que este branco seja muito apetecível, muito mais no mercado nacional do que no internacional”, salienta Rui Cunha, explicando que os importadores dos mercados de exportação querem muito mais vinhos de castas portuguesas do que internacionais, ou mistura das duas.

Lugar à mesa

Entretanto o Porta Velha acabou, “porque era um vinho onde perdíamos dinheiro, que tinha de ser feito muito rápido e era cada vez menos bom, porque não tínhamos capacidade de investimento para o fazer”, conta o enólogo. Hoje a empresa produz e comercializa anualmente acima de 100 mil garrafas de Valle Pradinhos, um tinto transmontano que está nas grandes superfícies a um PVP acima de 15 euros, e “roda nas prateleiras porque as pessoas”. Com isto, “estamos a demonstrar que os vinhos de Trás-os-Montes conseguem ter uma boa venda, a um preço elevado para uma grande superfície”, comenta o enólogo, defendendo, no entanto, que é importante, para a região se posicionar e valorizar, que não haja apenas uma estrela. “Tem de haver mais”, defende.

Conta, também, que o trabalho feito em parceria com a distribuidora Viborel em Portugal, que inclui muitas visitas e acções de degustação nos pontos de venda, tem estado a correr muito bem. Mas “infelizmente, as cartas de vinhos dos restaurantes estão dispostas por regiões, em Portugal e no mundo”, lamenta Rui Cunha, explicando que, por isso, Valle Pradinhos é muitas vezes o último, ou um dos últimos vinhos dos menus, enquadrado nas “Outras regiões”, em listas onde o Douro e o Alentejo, as regiões mais mediáticas portuguesas se destacam. “Por isso as pessoas não pedem o nosso vinho, a não ser quando reconhecem a garrafa e a escolhem porque conhecem o produto e a sua qualidade”, salienta o enólogo, acrescentando que, “por tudo isso, é que a região precisa de mais produtores conhecidos, como Valle Pradinhos, no mercado”.

Há alguns anos, esta empresa transmontana começou também a produzir um vinho rosé, “porque sentimos que tem um lugar à mesa”, explica Rui Cunha. Fazê-lo foi um passo dado de forma pensada e calma, em conjunto com a distribuidora, até ser desenhado um rosé produzido com base nas uvas das castas Touriga Nacional e Tinta Roriz, “com um perfil frutado, macio, com boa acidez, seco, para ser bebido como aperitivo ou a acompanhar uma boa refeição”. Para além da criação deste rosé, a empresa também subiu o patamar de qualidade de vinhos com a introdução, no mercado, de um Grande Reserva, que “implica um cuidado muito maior na selecção da uva, das parcelas e das castas” em relação ao Reserva. Neste tinto entram uvas de Cabernet Sauvignon, a casta tinta que diferenciava Valle Pradinhos no passado, mais Touriga Nacional.

Há uns anos foi lançado um varietal de Touriga Nacional, e este ano, é a estreia de um vinho de Tinta Gorda, “uma casta um pouco esquecida do Planalto Mirandês”, sobre a qual pouco se sabe, a não ser que foi trazida de Espanha, e que também se chama Juan Garcia, ao que parece o nome de quem a trouxe do país vizinho para o planalto transmontano.

Hoje a empresa produz e comercializa anualmente acima de 100 mil garrafas de Valle Pradinhos, um tinto transmontano que está nas grandes superfícies a um PVP acima de 15 euros

As modas e os novos vinhos

Porque o vinho é moda, quer se goste quer não, primeiro aconteceu a dos tintos e até havia gente que dizia que branco não era vinho. Mas é, e depois começou a beber-se cada vez mais branco, à medida que a sua qualidade foi melhorando e foram surgindo vinhos com características diferenciadas em todas as regiões do país, com opções para todos os momentos à mesa. Mais recentemente, os espumantes deixaram de ser bebidos apenas em festas de aniversário e de final do ano, para o serem também noutras alturas e momentos da refeição, fruto, com certeza também, da melhoria da sua qualidade. O rosé, que nem se provava, já surge na mesa dos portugueses, e há agora quem goste de tintos menos alcoólicos, um bocadinho mais abertos, ao estilo dos vinhos produzidos com a Pinot Noir. “Foi à procura de criar um vinho com este estilo, mais leve e ácido, menos extraído, diferente do Pinot Noir, que criámos um vinho da casta Tinta Gorda”, explica Rui Cunha.

Nos brancos foi também lançado um Grande Reserva, maioritariamente de Riesling, a casta dominante nos brancos da casa e uma pequena edição do Lost Corner tinto feito apenas com castas portuguesas, que surgiu para festejar os 100 anos de Valle Pradinhos, casa que começou em 1912.

Foram escolhidas as castas Tinta Amarela, Tinta Roriz e Touriga Nacional, para um vinho que ainda não tinha nome até que Maria Antónia, a proprietária, sugeriu primeiro que se chamasse Le Coin Perdu. Era o nome de uma marca que o personagem principal do filme “Um bom ano”, do realizador Ridley Scott, baseado no livro homónimo, encontra depois de entrar na cave de uma propriedade que herda em França.

Interpretado pelo actor neo-zelandês Russel Crowe e pela actriz francesa Marion Cotillard, esta ficção foi filmada sobretudo no Chateau La Canorgue, antigo feudo erigido pelo papa Bento XIV e hoje empresa familiar dedicada à produção de vinhos da denominação de Luberon, do Vale do Ródano. Le Coin Perdu, a designação francesa do vinho estava registada, mas The Lost Corner, em inglês, não, e ficou para Valle Pradinhos. O tinto era “um vinho que o protagonista tinha na memória, por ter provado muitas vezes com o tio, e era oriundo de uma vinha a que o caseiro da casa, um velho resmungão francês, chamava Le Coin Perdu, conta Rui Cunha, salientando que é isso que é Valle Pradinhos em Portugal e no mundo, porque quase “ninguém sabe onde está”. O rótulo tem a foto de um mapa antigo, e um dedo a apontar para a localização da propriedade. “Mantemos apenas edições especiais deste vinho, duas a três em cada dez anos, porque nem sempre temos colheitas com qualidade e perfil suficientes para o fazer”, explica o enólogo. Valle Pradinhos vende quase tudo o que produz em Portugal. A exportação é residual, e quase toda para Paris e apenas Paris. Mas porquê? Segundo Rui Cunha, isso deve-se a haver, na cidade, muito português de segunda geração, pessoas com o palato educado à francesa, “que gostam de beber um vinho português bem feito”.

(Artigo publicado na edição de Julho de 2025)

Quinta do Noval: Para além do Porto Vintage…

A Quinta do Noval é uma das mais icónicas e respeitadas propriedades vitivinícolas da região do Douro, com uma história que remonta ao século XVIII. Localizada em Vale de Mendiz, no coração da região demarcada do Douro, beneficia de um terroir único, caracterizado por solos de xisto e uma exposição solar privilegiada, que conferem, aos […]

A Quinta do Noval é uma das mais icónicas e respeitadas propriedades vitivinícolas da região do Douro, com uma história que remonta ao século XVIII. Localizada em Vale de Mendiz, no coração da região demarcada do Douro, beneficia de um terroir único, caracterizado por solos de xisto e uma exposição solar privilegiada, que conferem, aos seus vinhos, uma identidade distinta. No ano de 1993 entrou numa nova fase da sua história, quando foi adquirida pelo grupo francês AXA Millésimes. Esta integração, liderada por Christian Seely, marcou o início de um período de forte investimento, renovação e reafirmação da identidade da Quinta do Noval como referência de qualidade e inovação no setor vitivinícola.

A casa tornou-se particularmente célebre pelo seu lendário Porto Vintage Nacional, um vinho raro produzido a partir de uma pequena parcela de vinhas velhas não enxertadas. “Desde 2011 que declaramos todos os anos um Porto Vintage Quinta de Noval, apenas e só porque tivemos a oportunidade de, em cada ano, fazer pelo menos uma pequena quantidade de vinho que teve a qualidade necessária para ser declarada como tal. Estamos perfeitamente sensíveis e muito conscientes do privilégio e responsabilidade de gestão da Quinta do Noval. Já no caso do Vintage Quinta do Noval Nacional só sai mesmo nos anos em que o consideramos monumental, como é o caso do 2023 que vamos provar hoje”, contou Christian Seely no dia do lançamento. Para além dos vinhos do Porto e da aposta crescente nos vinhos Douro, a Quinta do Noval também produz azeite de elevada qualidade, proveniente de seis hectares de olival cultivados com as variedades tradicionais portuguesas: Cordovil, Verdeal e Madural.

O azeite é produzido a partir de azeitonas colhidas manualmente e prensadas a frio, garantindo a preservação dos aromas e sabores naturais da fruta e um produto de excelência. Em 2019, a Quinta do Noval deu um passo estratégico importante ao adquirir a Quinta do Passadouro, propriedade vizinha situada também em Vale de Mendiz. A aquisição da Quinta do Passadouro permitiu à Quinta do Noval expandir a sua área de vinha de 145 para 181 hectares, consolidando-se como uma das maiores propriedades da região.

A aposta forte nos Douro

Num dia fresco de primavera fomos recebidos na lindíssima propriedade da Quinta do Noval pelo enólogo Carlos Agrellos, o CEO Christian Seeley e a Brand Embassador Ana Carvalho. A ocasião revelava-se de festa por dois momentos muito especiais. Por um lado, a apresentação dos novos Portos Vintage 2023, incluindo o lendário Noval Nacional. Por outro e não menos importante, o lançamento e prova de vários vinhos brancos e tintos, fruto de uma estratégia recente de forte aposta na produção de vinhos Douro, com a construção de uma adega com capacidade para umas impressionantes 1100 barricas que tivemos o privilégio de visitar. “Estávamos muito focados nos vinhos do Porto e o mercado, maioritariamente o premium onde nos posicionamos, pedia-nos vinhos de mesa, sobretudo brancos, dos quais tem aumentado significativamente a procura nos últimos anos. Com a construção deste armazém para armazenamento e envelhecimento de vinhos de mesa, contamos chegar às 400 mil garrafas produzidas”, refere Carlos Agrellos.

A diversidade e quantidade de barricas e a vinificação por castas, na sua maioria, permite criar o perfil desejado em cada vinho. Nota-se também, nos novos vinhos provados que daremos destaque nesta peça, uma menor extração, sem perder o caráter único do terroir e a capacidade inegável de evolução que os vinhos possuem em garrafa. Após a visita e antes de um almoço que foi acompanhado por diversas preciosidades da garrafeira particular de Christian Seely, as entradas foram servidas sob a sombra do majestoso Cedro da Quinta do Noval. Com sua imponente estatura, esta árvore centenária domina a paisagem da propriedade, guardião silencioso da história da quinta, testemunha de muitas gerações que trabalharam ali e cuidaram da terra com dedicação. E foi neste cenário que provámos alguns dos brancos de colheitas anteriores, para atestarmos a sua evolução positiva. E que bem que estavam!

Nota: O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico

(Artigo publicado na edição de Julho de 2025)