Entre Douro e Minho: A nova geografia da Casa Ermelinda Freitas

Leonor Freitas é uma empresária que sonha com os olhos bem abertos. Nada lhe escapa, e parece que nada é capaz de a fazer estremecer ou desistir dos seus sonhos. É o rosto da Casa Ermelinda Freitas e uma figura emblemática no panorama vínico em Portugal, uma mulher de ferro com um coração mole, grande […]

Leonor Freitas é uma empresária que sonha com os olhos bem abertos. Nada lhe escapa, e parece que nada é capaz de a fazer estremecer ou desistir dos seus sonhos. É o rosto da Casa Ermelinda Freitas e uma figura emblemática no panorama vínico em Portugal, uma mulher de ferro com um coração mole, grande empatia e um apurado sentido de responsabilidade social e empresarial. A lealdade às raízes não impede o seu pensamento global.

Jaime Quendera é um enólogo extremamente competente, prático e perspicaz, um grande parceiro e amigo de Leonor, que a acompanhou na empresa desde o início. Juntos formam uma dupla de sucesso, que alia a formação e competência de Jaime à mente aberta e à intuição para o negócio de Leonor.

Península de Setúbal, o berço

Em 1920, era ainda uma casa agrícola tradicional. A partir dos anos 50, já sob a orientação do pai de Leonor, a vinha passou a ser o centro de produção. A primeira adega, construída nessa época, foi transformada num Espaço de Memórias e Afetos – um tributo à história e aos laços da família.

Em 1998, quando Leonor Freitas, a quarta geração da família, assumiu a liderança do negócio, iniciou-se a parceria de sucesso com o enólogo Jaime Quendera. Conheceram-se no ano anterior, na Vinexpo, em Bordéus. Leonor, ainda com pouca experiência no mundo do vinho, visitou a feira movida pela curiosidade. Isso abriu-lhe os horizontes e revelou-lhe que o vinho podia ser um “produto de dignificação”. “Percebi que tinha de começar a engarrafar”, recorda.

Por feliz coincidência encontrou, na Vinexpo, o seu primo, também produtor de vinhos, acompanhado por Jaime Quendera. Durante as visitas aos châteaux, conversou com Jaime, viu o seu entusiasmo e percebeu que tinha encontrado o parceiro certo para o projeto que estava a idealizar: “Acreditei no Jaime desde o primeiro momento. Não tive dúvidas.”

A motivação era grande, mas também o desafio. Leonor teve que se encher de coragem para encaminhar o adegueiro do tempo do seu pai para a reforma – a renovação era inevitável. Naquela altura, tinha encomendado algumas cubas e equipamentos para a adega. Jaime alterou tudo, explicando que em vez de depósitos altos e estreitos, habituais na altura, as cubas largas e baixas eram mais eficazes para maximizar a extração. Leonor seguiu à risca as suas recomendações. “Podia não ter conhecimento, mas sempre tive intuição”.

No ano seguinte engarrafou uma pequena quantidade de vinho (apenas sete mil garrafas) com a marca Terras do Pó. Mas o grosso do negócio continuava assente na venda a granel. Sentia até uma certa responsabilidade em manter a entrega do vinho à empresa parceira. Mas em 2002, com a crise a apertar, recebeu uma notícia inesperada: a empresa já não precisava do vinho. De um momento para o outro ficou com um milhão de litros sem destino. Leonor, no entanto, não é de baixar os braços. Arranja sempre uma solução, e melhor do que a anterior. Assim nasceu o bag-in-box MJFreitas, que não foi apenas uma salvação, mas um verdadeiro sucesso.

“Sempre crescemos em tempos de crise, a reinventar-nos, a fazer investimentos, porque quando a crise passa, temos de estar preparados.”

Crise e oportunidade

“Sempre crescemos em tempos de crise, a reinventar-nos, a fazer investimentos. Porque sabemos – e o Jaime tem aqui um papel muito importante – que, quando a crise passar, temos de estar preparados.” – resume a empresária.

Leonor nunca teve medo de duas coisas: trabalhar e pedir ajuda. Foi assim que aprendeu a operar a linha de enchimento, a manobrar o empilhador e a fazer tudo o que fosse preciso para a empresa. Durante as vindimas ficava na adega até às tantas, a analisar os mostos com Jaime e, às seis da manhã, já ia buscar os trabalhadores para a vindima.

O caminho não foi fácil, mas Leonor nunca parou. Arriscou, inovou, enfrentou as críticas, plantou vinha, comprou vinha, sempre com o apoio de Jaime, e em 25 anos, transformou a Casa Ermelinda Freitas na empresa nº 1 da Península de Setúbal em faturação (42 milhões de euros) e na segunda maior produtora de vinho certificado da região.

Começou com apenas 60 hectares e duas castas – Castelão e Fernão Pires – e hoje conta com 550 hectares e mais de 30 castas. Só no último ano, a produção total (entre vinho certificado e vinho de mesa) atingiu os 25 milhões de litros.

Actualmente planeia replantar 40 hectares de vinha e arrendar mais 60 hectares por 35 anos, o que equivale, na prática, a ter vinha própria. Além disso, compra uvas e vinho feito. Em setembro passado, comprou todas as uvas dos viticultores que não tinham comprador. Apoiar a região é uma verdadeira responsabilidade social para Leonor.

A Casa Ermelinda Freitas emprega 108 pessoas, mais 20 trabalham permanentemente na vinha. Onde é possível, investe em equipamentos de ponta e já têm poda automática e vindima à máquina em cerca de 150 hectares. Mas como nem todas as vinhas estão adaptadas à mecanização, nas alturas específicas chegam a contratar mais 100 trabalhadores temporários.

A estratégia sempre foi clara: produzir o melhor produto e colocá-lo no mercado pelo melhor preço. “Ao longo dos anos, fiz marketing natural, dando a cara. O meu vinho sempre teve um rosto, boa qualidade e história” – afirma Leonor e tem toda a razão.

“Sabíamos da compra da Quinta de Canivães, no Douro, era difícil rentabilizar. Mas achei que tinha direito à realização de um sonho”

“Só temos dinheiro do vinho, não temos outros negócios. Por isto, os nossos sonhos têm que se tornar rentáveis”

Expansão para Minho e Douro

Até 2017, a Casa Ermelinda Freitas cresceu dentro da região. Mas perseguindo o sonho antigo de ter “uma quintinha no Douro”, Leonor acabou por expandir o seu negócio para duas importantes e conhecidas regiões do Norte de Portugal: o Minho e o Douro.

Encontrar uma quinta no Douro que fosse tradicional e tivesse potencial revelou-se uma tarefa difícil. As opções eram poucas e, na maioria dos casos, não eram economicamente viáveis. Estava quase a abandonar a ideia do Douro, quando recebeu uma chamada inesperada com uma proposta de uma propriedade no Minho, perto de Braga. Pensou: “já que não consigo comprar nada no Douro, tenho de ponderar. Não gosto de fechar as portas.” Foram ver a quinta e perceberam que era uma oportunidade – tinha vinha e uma adega funcional. Leonor anda muito pelos mercados externos e sentiu que ter um Vinho Verde no portefólio seria uma mais-valia.

Mas Deus escreve direito por linhas tortas, e no intervalo entre o acordo e a concretização do negócio no Minho, surgiu uma quinta perto de Foz Côa, com os socalcos tradicionais, “um verdadeiro Douro”, exatamente como Leonor tinha sonhado. Com o parecer favorável de Jaime, avançou. “Sabíamos que era difícil rentabilizar. Mas achei que tinha direito à realização de um sonho e pensei para mim: se tiver que vender alguma coisa em Palmela, vendo”, confessa Leonor.

Investiu dois milhões de euros na Quinta do Minho na região dos Vinhos Verdes e 2,5 milhões na Quinta de Canivães no Douro, pois “o rio paga-se”. O sonho no Douro saiu mais caro e ainda precisa de muito investimento, mas valeu a pena.

“Tenho energia e projetos novos, como se fosse eterna”

Quinta com nome de região

A Quinta do Minho fica em Póvoa de Lanhoso, na sub-região de Ave. Embora não esteja muito longe do litoral (cerca de 40–50 km em linha reta do Oceano Atlântico), não é uma zona diretamente costeira e apresenta algumas influências do relevo interior. Está parcialmente protegida pela Serra do Gerês, que fica a nordeste, criando alguma barreira orográfica à precipitação e à temperatura.

A propriedade foi formada em 1990, a partir da fusão de duas quintas antigas: a Quinta do Bárrio e a Quinta da Pedreira. A casa principal brasonada remonta ao século XVIII. A quinta conta com 50 hectares, dos quais 10 são de vinha. A grande vantagem e a principal razão que levou Leonor Freitas a aceitar a proposta, foi a existência de uma adega bem equipada e funcional, com linha de engarrafamento. Isto permitiu uma rentabilização mais rápida do investimento. Ainda assim, o potencial da propriedade está longe de estar totalmente explorado, sobretudo na componente não industrial. A quinta inclui ainda dois palacetes antigos por recuperar, com grande potencial para projetos de enoturismo, mas este passo ainda não foi possível. “Só temos dinheiro do vinho, não temos outros negócios. Por isto, os nossos sonhos têm de se tornar rentáveis”, explica Leonor Freitas a sua grande máxima.

A adaptação à região correu bem, e Leonor partilha a sua experiência e visão desta aventura. “Pretendemos ir crescendo naturalmente. Estamos numa lógica de parceria, a contribuir para o prestígio da região e a ir ao encontro dos mercados. Ao mesmo tempo, percebemos que a antiguidade é um posto na região. Por exemplo, os vinhos com a nossa marca Campos do Minho não podem ser certificados como DO Vinho Verde, simplesmente porque o nome contém palavra “Minho”. Já um vinho de outra casa, chamado Terras do Minho, pode, porque a marca já existia antes de a regulamentação entrar em vigor. Vemos nisto alguma desigualdade de oportunidades, mas cada região tem as suas leis, e temos que aprender a lidar com elas.”

A primeira colheita foi lançada em 2020 e a produção já atinge os dois milhões de garrafas. O portefólio do Minho não concorre com o da Península de Setúbal — antes pelo contrário, criam-se sinergias: o Vinho Verde ajuda a vender os vinhos de Setúbal, e vice-versa.

A estratégia para os Vinhos Verdes mantém-se fiel à da casa-mãe: produzir bom vinho a bom preço. “O vinho tem de ter qualidade e agradar ao consumidor, que, na realidade, é quem paga as contas” – defende Leonor e acrescenta: “fazemos sempre algumas especialidades.” Neste caso, são os monovarietais de Loureiro, e certamente virá também um Alvarinho, casta com a qual já trabalha em Palmela.

Dispõem de várias marcas registadas, herdadas do proprietário anterior. Umas são mais vocacionadas para a exportação, outras para o retalho, como Fugaz e Gábia, e há marcas reservadas à restauração, como Campo da Vinha e Quinta do Minho.

A gama de estilos é abrangente e praticamente transversal às marcas, variando de um vinho ligeiro, um Vinho Verde clássico a monovarietais de Loureiro. O conceito do vinho ligeiro “importaram” da casa-mãe. É um vinho muito leve de corpo, com apenas 8,5% de álcool, ideal para o consumidor que procura vinhos menos alcoólicos. Considerado semi-doce, e os 20 g/l de açúcar estão perfeitamente equilibrados pela acidez, quando servido bem fresco, o seu perfil aromático e descomplicado funciona lindamente. Tem sido um sucesso de vendas. Outro ponto importante, na opinião de Jaime, é que “uma casa grande trabalha com casas grandes e, neste caso, os vinhos com menos álcool significam menos impostos para os importadores, o que, em escala, é muito notável.”

O estilo “clássico” do Vinho Verde corresponde ao imaginário coletivo do consumidor, com uma doçura residual (neste caso, 10 g/l de açúcar por 6 g/l de ácido tartárico) e a sensação de “agulha”, é proveniente da presença de gás carbónico (cerca de dois bar). O monovarietal de Loureiro, seco e sério, está disponível em duas versões: uma feita exclusivamente em inox e outra com uma breve passagem de dois meses pela madeira.

Quinta de Canivães – “um verdadeiro Douro”

O grande valor da Quinta de Canivães está na sua localização privilegiada, na sub-região do Douro Superior, perto de Vila Nova de Foz Côa, na margem esquerda do Douro. A propriedade tem quase um quilómetro de frente de rio, e das vinhas avista-se a confluência do rio Côa com o rio Douro.

Normalmente, quem tem propriedades e vinhas em zonas tão boas, não as vende. No entanto, a empresa que detinha a quinta entrou em insolvência. A propriedade, dada como garantia à Caixa Agrícola de Pinhel, foi colocada à venda. O proprietário anterior, contrariado, arrancou 15 hectares de vinha e retirou todo o equipamento da adega, deixando apenas os lagares de pedra, que não conseguiu levar. Restaram 20 hectares de vinha, dos quais cinco correspondem a vinhas mais velhas, com cerca de 30 anos. Atualmente, existe apenas encepamento tinto, com as três castas principais do Douro: as duas Tourigas e a Tinta Roriz. No futuro, está previsto o plantio de mais vinha, incluindo castas brancas típicas da região.

Os socalcos tradicionais, com 2,60 m de largura e de 2,5 a 3 m de altura são lindos, mas difíceis de trabalhar e não mecanizáveis. Se em Setúbal a apanha e entrega de uvas custa 4-5 cêntimos por kg, no Douro este valor sobe para 16 cêntimos.

Há já dois anos que está a converter a vinha para o modo de viticultura biológica. Falta um ano para obter a certificação, que considera uma mais-valia importante para o futuro. Esta transição “dói” principalmente ao Sr. Carlos, o colaborador que trata da vinha e da propriedade. À pergunta de Jaime se estava tudo bem na sua ausência, Sr. Carlos responde, com um sorrizo triste: “Sim, está tudo bem, o único problema é a relva… tanta relva na vinha…”

Há ainda 4,5 hectares de olival, do qual produzem, já há quatro anos, um azeite de alta qualidade com a marca Quinta de Canivães. As quatro mil garrafas de 500 ml são vendidas em lojas especializadas.

Como ainda não têm adega, Jaime e Leonor produzem o vinho nas instalações de outra empresa duriense (Saven). Neste momento têm duas referências no mercado: Quinta de Canivães 2020 (com estágio em carvalho americano e francês durante 8 meses) e Quinta de Canivães Reserva 2019 (com estágio de 12 meses), lançadas em Setembro do ano passado. Os vinhos são vendidos nas garrafeiras e na restauração. O lançamento de Grande Reserva está previsto no final deste ano. Existe uma segunda marca – Vinha de Canivães – destinada à exportação.

Compraram alguns equipamentos, como o trator, por exemplo, mas a adega ainda precisa de muito investimento. “O mundo não é só de rosas, e mesmo as rosas têm espinhos. Nós tentamos sempre a arredondá-los. Agora temos dois diamantes para lapidar”, resume Leonor Freitas.

“Ao longo dos anos, fiz marketing natural, dando a cara. O meu vinho sempre teve um rosto, boa qualidade e história”

Divulgar os vinhos de Portugal

Os novos projectos no Norte enquadram-se perfeitamente na estratégia da empresa de produzir vinhos de boa relação qualidade/preço, para todas as gamas e mercados, juntando agora uma vertente importante – divulgar os vinhos de Portugal de forma mais abrangente, sobretudo nos mercados externos.

Tendo em conta que a Casa Ermelinda Freitas está intrinsecamente ligada à Península de Setúbal, criaram uma empresa “irmã” – a Ermelinda Vinhos de Portugal – para não confundir o consumidor nacional. Nos mercados externos, como o Brasil, por exemplo, basta-lhes saber que é “o vinho da Ermelinda”. A faturação da Ermelinda Vinhos de Portugal é, por agora, de cerca de três milhões de euros, somando os dois projetos nortenhos.

A filha de Leonor, Joana, que representa a 5ª geração da família, já está na empresa há 20 anos. Ficou também entusiasmada com exploração de novos territórios e reconhece o seu papel em promover a Casa Ermelinda Freitas, a região onde estão e Portugal no seu todo. “Eu dou-lhe espaço, a casa tem que ter continuidade” – diz a empresária.

Embora Leonor tenha orgulho no percurso feito ao longo de mais de 25 anos no sector vitivinícola, considera que a Casa Ermelinda Freitas está ainda a meio do caminho, e tem um enorme potencial por explorar.

“Não quero bloquear a nova geração, mas vão ter que me aturar enquanto eu tiver saúde e cabeça. Tenho a mente rápida e não me sinto velha. Como vejo mal de perto, não vejo rugas – e tenho energia e projetos novos, como se fosse eterna” – confessa Leonor, entre sorrisos. E apetece-me acrescentar que Leonor vê muito bem ao longe, muito longe – no futuro.

Nota: A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico.

(Artigo publicado na edição de Maio de 2025)

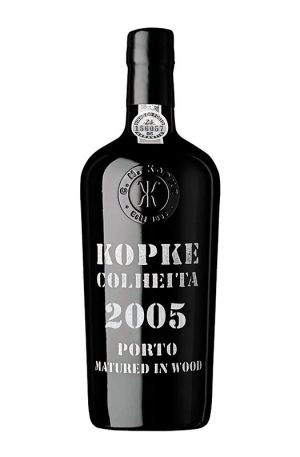

KOPKE: A casa dos Porto Colheita

Falar da Kopke é falar da mais antiga empresa de vinho do Porto, remontando a 1638 o registo da marca. É também falar de um nome que os consumidores portugueses associam com vinhos do Porto velhos (tawny), e sempre numa garrafa personalizada, que se mantém até hoje. Nestes tawnies velhos destacam-se os que têm indicação […]

Falar da Kopke é falar da mais antiga empresa de vinho do Porto, remontando a 1638 o registo da marca. É também falar de um nome que os consumidores portugueses associam com vinhos do Porto velhos (tawny), e sempre numa garrafa personalizada, que se mantém até hoje. Nestes tawnies velhos destacam-se os que têm indicação de idade – 10, 20, 30, 40, 50 anos – e os Colheita, vinhos que obrigatoriamente têm de estagiar pelo menos sete anos em casco antes de serem engarrafados, ostentam data de colheita e indicam a data do engarrafamento. Mas antes de falarmos dos Colheita da Kopke, vamos dar uma espreitadela à história da empresa.

As antigas e velhas empresas do vinho do Porto começaram por estar normalmente associadas a famílias, ora nacionais ora estrangeiras, que se estabeleceram como negociantes e exportadores de vinho. O caso da Kopke não é diferente. O fundador foi Nicolau Kopke, que chegou a ser cônsul das cidades hanseáticas em Lisboa e se estabeleceu, mais tarde, no Porto como negociante de vinho. Os Kopke continuaram a dirigir a firma e adquiriram a quinta de Roriz em 1781. Em 1836, um dos descendentes, Cristiano Nicolau Kopke, foi agraciado com o título de Barão de Vilar. A gestão familiar manteve-se até 1870, quando foi vendida. Os novos proprietários adquiriram a quinta de S. Luiz em 1922 e, em 1953, a Kopke é adquirida pela Barros Almeida. Ambas passam a integrar a Sogevinus a partir de 2006.

Hoje a Kopke é a empresa premium, emblemática do grupo, muito forte nos tawnies e Colheita datados mas, segundo Carlos Alves, enólogo da casa, está em crescendo de importância também no estilo ruby. Como nos disse, as marcas Kopke e Burmester colocam-se em 3º lugar em Porto LBV’s. Com este nome – Kopke – a Sogevinus procura apenas a excelência. Num segundo plano, porque menos famosa, vem a Burmester e depois a Cálem, Barros e Velhotes. Esta última, ainda que muitas vezes associada à Cálem, é uma marca própria.

Integrante do grupo há ainda as quintas da Boavista, situada na margem direita do rio (e que hoje origina excelentes DOC Douro), no Cima Corgo, a quinta do Bairro, na margem direita, no Baixo Corgo (só para vinhos brancos), Arnozelo, no Douro Superior, e S. Luiz, no Cima Corgo (margem esquerda), exclusivamente focada na marca Kopke, em DOC Douro e Porto.

No entanto, tal como acontece com as outras grandes casas, a Sogevinus ainda mantém uma relação com lavradores a quem adquire uvas. São cerca de 450, número a crescer, com quem mantém uma relação estreita. É também por isto que existe na empresa um técnico que, desde 2015, tem a única função de acompanhar, ao longo do ano, todos estes lavradores que fornecem uvas à empresa. Por isso, acrescenta o enólogo, “conhecemos as vinhas e há um historial com tudo documentado e quando a uva entra na adega, sabemos a casta, a parcela, a quantidade, já sabemos o potencial e temos logo a noção para que fim se destinará.” Falamos então, no total, de 450 ha de terra e 220 ha de vinhas próprias. É área para alargar? Pedro Braga, director-geral e há 25 anos na empresa, comenta: “não estamos compradores, mas estamos atentos, sobretudo a parcelas que possam estar ao lado das nossas quintas e que tenham interesse para nós”.

Tal como acontece com as outras grandes casas, a Sogevinus ainda mantém a sua relação com os lavradores a quem adquire uvas

O Colheita sem mistérios, sigamos-lhe o rasto

Há por vezes algumas ideias feitas sobre o funcionamento desta categoria. Antigamente o Colheita obrigava a uma conta-corrente própria por cada ano. Veja-se o exemplo: na vindima de 2000 uma qualquer empresa destina 50 000 litros para Porto Colheita. Ao fim do prazo de lei (7 anos) engarrafa 5 000 litros e, nos anos seguintes, outras quantidades. Isto faria que, na conta-corrente controlada pelo Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), a quantidade fosse diminuindo até zero, sempre com provas de três em três anos para confirmar os parâmetros. Foi assim até 2004 e mantém-se assim para os Colheita anteriores a essa data. Para anos posteriores, a situação é menos restritiva. Desde que a empresa tenha registo de vinhos de um ano, pode sempre fazer Colheita e, por isso, de cada vez que engarrafa, os parâmetros podem ser diferentes da edição anterior. Na Sogevinus determina-se, na vindima, a quantidade de vinho que se vai destinar a Colheita desta e daquela marca, conforme o perfil que se pretende. Depois disso é sempre desse stock que se usam vinhos para as diferentes marcas. No caso da Kopke, estamos a falar de 150.000 litros por ano e faz-se todos os anos. Como nos referiu o enólogo, “pode faltar para outras marcas, mas tem sempre de haver para a Kopke”, o que mostra a importância e peso da marca no grupo. Como insistentemente salientou na conversa que tivemos, só se engarrafam os Colheita à medida das encomendas, que podem ser de uma ou 1000 garrafas. Nunca se engarrafam quantidades grandes exactamente, para evitar que haja depois Colheita no mercado de engarrafamentos antigos.

Vamos seguir o rasto ao Porto Colheita, da vindima até à garrafa. O mais provável é que seja vinificado nas instalações de Sabrosa (São Martinho de Anta), onde a Sogevinus tem um grande espaço de vinificação e armazenamento exclusivamente dedicado a vinho do Porto. Alguma parte pode ser vinificada em S. Luiz; de seguida o vinho vai para balseiros ficando normalmente no Douro nos primeiros cinco a seis anos. Depois vem para Gaia e vai para cascos. Como a Sogevinus só comercializa Colheita com pelo menos 10 anos, os vinhos ainda passam uns bons anos nas caves de Gaia. Ali são sujeitos a trasfegas anuais: passagens a limpo, voltam para uma cuba de inox, se necessário são feitos os ajustes (refrescos) de aguardente e regressam aos cascos. Todos os anos a mesma música, uma música muito custosa em termos financeiros, exigente em termos de mão-de-obra, com perdas por evaporação e perspectiva de se ir vender apenas 5 ou 10% do que se tem em cave.

Carlos Alves tem a noção clara de que se perde um pouco a identidade do ano com o Colheita, uma vez que o vinho é muito trabalhado e acompanhado ao longo da vida. Mas é uma categoria emblemática de que não abdicam. Finalmente, a pedido do mercado, engarrafam-se os Colheita da edição mais recente ou das anteriores, dependendo das encomendas. A data do engarrafamento, indicada na garrafa, é a segurança do consumidor. E, quanto mais recente, melhor!

Na vindima determina-se a quantidade de vinho que se vai destinar a Colheita desta e daquela marca, conforme o perfil que se pretende; depois disso é sempre desse stock que se usam vinhos para as diferentes marcas.

Projectos e novidades

O enoturismo ganha cada vez mais força. Por um lado, as visitas às caves de Gaia – sobretudo Cálem e Burmester – representam 550.000 visitantes/ano, com gastos por pessoa na ordem dos €20/25, gerando mais de um milhão de euros de lucro/ano. O mini hotel da quinta de S. Luiz já está em pleno e a quinta recebeu, em 2024, cerca de 120.000 visitantes. Ali, no restaurante, há três pairings de pratos com vinho do Porto e são os mais pedidos. O novo Tivoli/Kopke hotel será oficialmente inaugurado em Maio (investimento de 50 milhões de euros, com 150 quartos) e dá a possibilidade de visita às caves com prova de Vintage – alguns deles velhos – que não estarão disponíveis em mais lado nenhum. Segundo Pedro Braga, as obras na quinta da Boavista arrancarão em 2026/27, para transformar algumas das casas existentes na quinta em apartamentos com fim de enoturismo. Enoturismo em Arnozelo, no Douro Superior, não está nos planos a curto prazo. Ainda em Gaia, as caves da Burmester, que ficam ao lado da ponte D. Luis, serão objecto de renovação para poderem receber visitas.

Mas os projectos também se relacionam com as vinhas. Enquanto em S. Luiz tudo está já “fechado” em termos de reconversão, está ainda por fazer a geolocalização das vinhas velhas. Na Boavista foi feito o estudo de geolocalização e identificação de todas as castas das vinhas do Ujo (26 castas) e Oratório (56 variedades). Concluiu-se que a casta mais plantada ali é a Touriga Francesa mas, talvez inesperadamente, identificaram-se muitas cepas de Alicante Bouschet, ali presente, segundo Carlos Alves “provavelmente para dar mais cor aos vinhos, porque nestas vinhas velhas também havia muitas castas brancas”. Na Boavista, no tempo em que pertencia à Sogrape, apenas se fazia Porto, hoje só se faz DOC Douro e nada de Porto, mas a explicação é clara. “Quando adquirimos a quinta, era o DOC Douro que estava a ser a imagem da quinta e não quisemos alterar isso”, diz Pedro Braga. No entanto, o gestor não descarta a possibilidade de vir a fazer Porto na Boavista. Nela está ainda a proceder-se ao rearranjo das parcelas, para rentabilizar e tirar mais partido do uso de maquinaria. Vindimas à máquina? Onde for possível, no futuro não haverá alternativa, como concluiu Carlos.

Tawny sim, mas Vintage também

Num universo de 8.500.000 garrafas de Porto da Sogevinus cabem muitas categorias, marcas e estilos diversos. Numa época em que há uma espécie de “nuvem negra” sobre o generoso – o facto de ser doce e ter uma graduação elevada – associada a quebras no consumo e quebras nas categorias standard, as empresas tentam reinventar-se para fazer face às novas tendências: descobrir novas formas de consumo e novos mercados. Carlos confirma que “a aposta na China foi um fracasso, mas a Coreia do Sul está a revelar-se muito interessante, tal como a Nigéria e a Índia”. Quanto às novas formas de consumo, por exemplo a categoria rosé, que nunca “descolou”, tem-se revelado muito adaptada a consumo em cocktails e long drinks nas instalações das caves de Gaia, sobretudo da Cálem (as mais visitadas).

O universo Kopke contempla (sempre aqui falando só em tawnies), além das categorias standard e dos ruby (onde estão as categorias especiais de Vintage e LBV), os vinhos com indicação de idade, quer em tintos quer em brancos. Estes últimos, recorde-se, não se podem chamar Tawny, que é uma categoria reservada a tintos envelhecidos em casco e, por isso, têm de se chamar, por exemplo, 40 Years Old White. Mais recentemente foram lançadas novas categorias – 50 anos – em Old White e Tawny.

Na categoria Ruby, a Kopke tem alguma tradição e fama. Recordo, por exemplo, que o vintage 1985 se revelou, com o passar do tempo, como um dos melhores dessa declaração, inicialmente tida como estrondosa, mas em que muitos vinhos acabaram por evoluir muito mal. Não foi o caso do Kopke, e ainda hoje é possível adquiri-lo na loja. Outro vintage famoso, mas com história desconhecida da maioria dos consumidores, foi o 1945. Diz-nos Carlos que esse vintage foi adquirido à Niepoort, que precisava de liquidez e vendeu parte do seu 45. Não há muitos anos, Carlos e Dirk Niepoort provaram os dois, copo com copo, e foi óbvio, diz-me, que seriam o mesmo vinho. Na garrafeira histórica da Kopke repousa também o vintage mais antigo – 1922 – mas também há 1927, o celebérrimo ano que conjugou duas características anormais: grande qualidade e muita produção. Começar a vendê-lo em 1929 – ano da Grande Depressão – foi o que se imagina: não se vendeu, foi-se acumulando nas caves e, por isso, chegou até hoje!

À produção de Porto, a Sogevinus junta 1.100.000 garrafas de DOC Douro, distribuídas pelas várias marcas: residual na Cálem (marca Curva, muito usada no enoturismo das caves), ausente na Barros (só Porto) e forte na Kopke e Burmester.

Ancorada no grupo bancário Abanca (que entre outros negócios é dona da Pescanova), a Sogevinus traça planos quinquenais sempre com a aprovação de Juan Carlos Escotet, CEO do banco e muito interessado em vinhos. “Todos os meses está cá presente nas reuniões do Conselho de Administração; é muito exigente, mas dá-nos outra segurança”, como nos lembrou Pedro Braga.

O enólogo recomenda

Carlos Alves está na Sogevinus desde 2006, tendo feito a primeira vindima em 2004. A sua função é, sobretudo na época da vindima, de verdadeiro bombeiro, a correr de um lado para o outro, “dezasseis a dezassete horas por dia, sete dias por semana, porque a janela da vindima é muito curta e tudo tem de ser feito sem falhas porque os erros aqui comprometerão todo o negócio”. Uma vez acabada a vindima começa todo o trabalho, quer em Gaia quer nas quintas, acompanhando os vinhos.

Destinam-se para Colheita, no caso da Kopke, muito mais do que para outras marcas. Por exemplo na Cálem, o Colheita poderá representar apenas 10% dos 150.000 litros da Kopke. A Barros é a segunda marca mais forte em Colheitas, sobretudo no mercado interno. Desde 2002 que se faz Colheita na Kopke todos os anos.

Como lidar com um Porto Colheita? Carlos explica: “Aos nossos consumidores aconselhamos a que seja comprado o engarrafamento mais recente, bastando, para isso, ver a data que vem na garrafa (é obrigatório), porque são vinhos mais frescos e límpidos.” Para muitos consumidores persiste a ideia do quanto mais velho melhor e mais caro, mas no caso dos Colheita isso não é verdade. Pode ser válido para os vinhos que estão em casco, mas não para os que estão na garrafa e usam rolha bartop (cortiça com tampa de plástico). Mas Carlos não tem dúvidas: “a rolha bartop não veda como a rolha natural e também por isso dizemos que a garrafa tem de ser conservada em pé. E se o vinho estiver engarrafado há muitos anos, é importante decantar antes de servir. Logo ao fim de dois ou três anos poderá haver alguma turvação”. O manuseamento cuidadoso é, por isso, recomendável.

Nos Colheita mais velhos é inevitável a concentração de açúcar: o 1937 pode ter 150 gr/açúcar/litro enquanto o 2015 poderá ter 85 gr (tendência actual). O açúcar ajuda a envelhecer, mas com pouco açúcar também se sente muito o álcool. Há, por isso, que jogar num compromisso.

Lidar com 22 milhões de litros de stock exige dedicação. Disso não temos dúvida. E quando o stock de um ano ou marca chega aos mínimos, “deixamos de comercializar e fica ali a ver o que acontece, quem sabe para uma comemoração”. Quanto ao consumo, Carlos recomenda: garrafa no frio antes de servir, na própria garrafa ou em decanter.

(Artigo publicado na edição de Abril de 2025)

-

Kopke

Fortificado/ Licoroso - 1934 -

Kopke

Fortificado/ Licoroso - 1937 -

Kopke

Fortificado/ Licoroso - 1941 -

Kopke

Fortificado/ Licoroso - 1957 -

Kopke

Fortificado/ Licoroso - 1966 -

Kopke

Fortificado/ Licoroso - 1975 -

Kopke

Fortificado/ Licoroso - 1985 -

Kopke

Fortificado/ Licoroso - 1998 -

Kopke

Fortificado/ Licoroso - 2005 -

Kopke

Fortificado/ Licoroso - 2010 -

Kopke

Fortificado/ Licoroso - 2015

Adega de Penalva: Um exemplo diferenciador

Olhando para um passado com quase 65 anos cumpridos, a Adega de Penalva podia ser apenas mais uma das cooperativas surgidas com o eclodir do fenómeno, no final dos anos 50 do século passado. Fundada em 1960 por 43 associados, conta atualmente com mais de 950 sócios e uma capacidade de vinificar mais de 12 […]

Olhando para um passado com quase 65 anos cumpridos, a Adega de Penalva podia ser apenas mais uma das cooperativas surgidas com o eclodir do fenómeno, no final dos anos 50 do século passado. Fundada em 1960 por 43 associados, conta atualmente com mais de 950 sócios e uma capacidade de vinificar mais de 12 milhões de litros, processando, por ora e em média, sete milhões de quilos de uva por ano. O crescimento nos vinhos engarrafados ganha cada vez maior preponderância na economia desta Adega, correspondendo hoje a mais de dois milhões de garrafas/ano, com um crescimento anual de cerca de 10%, algo notável e em contraciclo com a realidade atual do setor. A única quebra sentida pela cooperativa nos anos mais recentes é no bag-in-box, crendo-se que por influência malévola da entrada em Portugal de vinhos oriundos da UE, especialmente de Espanha, a preços absolutamente incomportáveis para uma cooperativa que privilegia a qualidade no mercado.

Perante a dimensão destes números, podíamos ser tentados a imaginar que nesta Adega vale sobretudo o grande volume. Contudo, tal como nos produtores médios ou de menor dimensão, todo o processo inicia-se com um cuidado muito especial na vinha, sendo a sua permanente vigilância e peregrinação quase diária, prática perfeitamente enraizada no diretor de enologia da Adega, António Pina.

A dimensão média das propriedades por associado rondará os cinco e sete hectares, havendo, entre destes, alguns com mais de 15 ou 20 hectares. Não descurando ninguém, a Adega também recebe uva daqueles que não possuem mais de três ou quatro mil metros quadrados. Na campanha de 2024 foram cerca de 650 os associados que entregaram uva, estando muitos em processo de renovação das vinhas.

No total, a Adega recebe uva de uma área correspondente a 1100 hectares de vinha, estendidas entre os municípios de Penalva do Castelo, Satão e Mangualde.

De todo o modo, mais de 80% das vinhas situam-se no concelho de Penalva do Castelo. Em Satão, em parcelas de maior altitude e, consequentemente, mais frescas, predominam as castas brancas, com principal destaque para o Encruzado, que beneficia da composição dos solos mais graníticos, alcançando ali uma maior acidez e frescura. No concelho de Mangualde já não predomina tanto o granito. Os solos caracterizam-se por serem mais vermelhos, maioritariamente argilosos, ideais para tintos robustos e concentrados, nomeadamente de Touriga Nacional, que ali encontra condições para uma maior maturação.

QUINTA DA VINHA VELHA

Com cerca de 12 hectares, a Quinta da Vinha Velha bem pode ser apresentada como o “andar modelo” das propriedades com que trabalha a Adega. É nela que existe uma das mais significativas áreas de vinhas velhas, muitas delas com mais de 50 anos, tendo as parcelas mais recentes já cerca de 40 anos. O notável, nesta belíssima propriedade, foi mesmo o modo como se segmentaram, há mais de cinco décadas, as parcelas por castas, plantando-se cada uma delas tendo em conta a composição do solo, a maior ou menor exposição e, naturalmente, a sua aptidão para mais precoces ou tardias maturações. A exposição é encantadora, com toda a vinha a beneficiar dos dias soalheiros do nascer ao pôr do sol.

É aqui e nas áreas limítrofes, numa zona que forma um anfiteatro voltado a Sul, para a serra da Estrela, que se encontra o coração das vinhas que abastecem a Adega de Penalva, numa manta de retalhos e parcelas monovarietais rodeadas de florestas e mato, elemento da paisagem que confere, aos vinhos, uma marca de identidade muito própria, muito Dão no seu estado mais puro.

AS CASTAS DE PENALVA

Neste lado do Dão, Jaen e Tinta Roriz levam a dianteira na área de vinha, logo seguidas da Touriga Nacional, Tinta Pinheira e Alfrocheiro, esta com tendência a diminuir.

A Touriga Nacional é a casta que mais cresce no plantio na região do Dão. Nas vinhas da região e nas propriedades dos associados da Adega, as tintas ainda são quem mais ordena, superando com larga vantagem as uvas brancas, cabendo, às primeiras, 80% do encepamento e apenas 20% às brancas. Nas preferências de vinificação, pela sua enorme identidade varietal e expressão da região, surgem a Tinta Pinheira e o Alfrocheiro, curiosamente as mais sensíveis à podridão e, por isso, nem todos os anos possuem a qualidade que se exige à coleção dos monovarietais da Adega. As brancas são escassas. O mercado pede-as cada vez mais, e há necessidade de incentivar a produção, aumentando-a, pelo menos, em 10%, como refere José Clemente, presidente da Adega e ele próprio viticultor, cuja experiência e conhecimento muito têm beneficiado a cooperativa.

O classicismo, e até algum conservadorismo da região, provoca o receio nos produtores de plantar mais uva branca, presumindo que a tendência que hoje se verifica possa ser tão-somente uma moda e, como todas as modas, meramente passageira. Como o Encruzado não é uma casta muito produtiva e, por isso, não muito apetecível para o agricultor, a Adega bonifica a uva, pagando um valor mais elevado ao quilo. Nas tintas há também uma maior bonificação da Tinta Pinheira, Alfrocheiro e Touriga Nacional, desde que atinjam os níveis de cor desejados e grau alcoólico. A Adega regozija-se de pagar a uva a preços acima da média, como refere José Clemente com justificado orgulho e, em contrapartida, os associados tratam a vinha com denodo, entregando a matéria-prima de qualidade que permite criar os vinhos mais diferenciados da Adega, como são os monovarietais brancos e tintos.

A Baga é um curioso caso no universo da Adega de Penalva. De casta mais plantada no Dão no século XIX, tornou-se cada vez mais rara na região, sendo hoje residual e surgindo somente nas vinhas muito velhas, algumas centenárias. O cadastro das vinhas inicia-se a partir de 1930. E é a partir desses registos que se constata que, à data, a Baga compunha cerca de 20% de todo o encepamento do Dão. O seu arranque foi uma inevitabilidade provocada pela alteração do critério de pagamento ao viticultor. Se antes era pela quantidade e, aí, a Baga mostrava-se apetecível porque era muito produtiva, aquando da alteração para o pagamento por teor alcoólico, deixou de ser tão atrativa porque apresentava sérios problemas de maturação quando era deixada uma carga muito elevada na videira. É nessa altura que se dá o despontar da Touriga Nacional, antes conhecida como Tourigo ou Touriga Antiga, muito mais atraente às boas maturações e produções substanciais, sobretudo a partir da sua seleção clonal, ocorrida nos anos 80. A partir daí a Baga começa a ser arrancada e substituída por castas tintas de maturação equilibrada para vindima mais precoce. Não está fora das cogitações da Adega fomentar o plantio da Baga, não obstante a sua fragilidade à podridão, equacionando-a na elaboração de espumantes, uma vez que a Malvasia Fina, com que são elaborados os topos de gama em Método Clássico da Adega, começa a sofrer de uma constante e gradual perda significativa de acidez, razão pela qual os mais recentes espumantes já beneficiam da introdução do Encruzado e Uva-Cão.

Outra casta que está a merecer especial atenção da enologia é o Cerceal-Branco, que traz uma frescura muito surpreendente, revelando um comportamento que, quase sempre, se superlativiza em relação ao Encruzado. Do mesmo modo, assiste-se a um renascimento do Bical, no Dão conhecida como Borrado das Moscas, cuja potenciação é realizada através de novos conceitos de vindima e vinificação. Esta é, já hoje, vindimada em duas fases: uma mais precoce, com cerca de 11% de teor alcoólico provável e, mais tarde, uma segunda vindima com índices de maturação mais elevados, criando-se, a partir daí, um blend que beneficia da frescura incisiva do mosto da primeira vindima e da exuberância aromática e doçura da segunda, encontrando o vinho o melhor de dois mundos.

ESTUDAR CASTAS AUTÓCTONES

A vertente do estudo profundo das castas é uma prática deixada pelo antecessor de António Pina, o Prof. Virgílio Loureiro, que criou, no seu pupilo, essa vontade de elevar o conhecimento. Pina é natural de Penalva do Castelo, tendo realizado o seu primeiro estágio na Adega em 2008. Seguiu-se depois a passagem por projetos de menor dimensão e, já em 2017, é convidado a regressar à Adega. A par dos vinhos de maior envergadura que constituem o grosso da produção da Adega, é seduzido pelo exaustivo estudo dos solos, parcelas e castas, numa constante busca pela afirmação de cada uma delas, gostando de as trabalhar isolada e parcelarmente, de modo a descobrir o local mais perfeito para a maturação qualitativa de cada uma. A mesma casta tem, em solos distintos e altitudes diferentes, um comportamento diferente. Encontrar o local ideal para cada uma demorou vários anos e há sempre novas descobertas e conclusões vindima após vindima.

O projeto dos monovarietais Adega de Penalva nasce em 2016. E, desde aí, tem-se desenvolvido e ampliado, com diferentes castas a surgirem em novas referências.

Essencial para a produção de uva de qualidade e elaborar os vinhos monovarietais que tanta notoriedade têm trazido à Adega, é a equipa de monitorização. É aqui que também surgem reticências de alguns viticultores, avessos a novas tendências e ao controlo, por parte de terceiros, do modo como promovem os cuidados e tratamentos das suas vinhas. Mas a maioria dos viticultores já está recetiva a seguir as demandas da Adega, consciente que o resultado de um maior acompanhamento técnico, e de base mais científica, é benéfico para alcançar a produção de uva mais sã. Tem sido fundamental a colaboração de proximidade, até a nível da própria sustentabilidade, eliminando-se tudo o que é nocivo para os solos. Naturalmente, isso tem custos acrescidos e a Adega cumpre essa responsabilidade ambiental com a valorização dessa uva. Dentro dos associados já há cerca de 60 hectares em produção biológica, outra das bandeiras hasteadas por José Clemente e António Pina.

O dia-a-dia da Adega de Penalva também é feito de novidades! Tinta Amarela e Tinta Carvalha são as mais recentes descobertas no encepamento da Quinta da Vinha Velha e já estão em curso experiências de vinificação, podendo sair delas novas e boas surpresas. Provado foi ainda um rosado de Malvasia Roxa, casta existente em ínfimas quantidades nas vinhas velhas que possui, como característica, uma uva de cor roxa esbatida. Dá origem a mostos naturalmente rosados, mesmo após prensagem e maceração. Um aturado e exaustivo processo de pesquisa deu também origem a uma curiosidade traduzida em 1000 litros de vinho, vinificado ao longo de quatro anos. É isto que, hoje, melhor caracteriza uma Adega que se desprendeu de um passado monolítico para se afirmar numa contemporaneidade que deve ser um exemplo nacional.

Nota: o autor escreve segundo o novo acordo ortográfico.

(Artigo publicado na edição de Abril de 2025)

-

ADEGA DE PENALVA

Branco - 2022 -

ADEGA DE PENALVA 60 ANOS EDIÇÃO COMEMORATIVA

Tinto - 2018 -

ADEGA DE PENALVA

Tinto - 2020 -

ADEGA DE PENALVA

Tinto - 2020 -

ADEGA DE PENALVA

Tinto - 2022 -

ADEGA DE PENALVA

Tinto - 2022 -

ADEGA DE PENALVA

Tinto - 2020 -

FLOR DE PENALVA

Tinto - 2022 -

MILÉNIO

Tinto - 2020 -

MILÉNIO

Espumante - 2021 -

ADEGA DE PENALVA

Rosé - 2023 -

ADEGA DE PENALVA

Branco - 2023 -

ADEGA DE PENALVA

Branco - 2021

Tintos de 2015: Notável demonstração de classe

Numa prova em que todos os vinhos são de uma só colheita, no caso de 2015, é fundamental começar por recordar como foi esse ano. Ora, como tantas vezes sucede, o ano meteorológico esteve em linha com o ano vitivinícola, ainda que não inteiramente coincidentes, como veremos. Ou seja, enquanto os registos revelam que o […]

Numa prova em que todos os vinhos são de uma só colheita, no caso de 2015, é fundamental começar por recordar como foi esse ano. Ora, como tantas vezes sucede, o ano meteorológico esteve em linha com o ano vitivinícola, ainda que não inteiramente coincidentes, como veremos. Ou seja, enquanto os registos revelam que o ano 2015 em Portugal Continental foi extremamente seco e muito quente, sendo, até então, o sétimo ano mais quente desde 1931, e o segundo desde 2000, já os relatórios de vindima e os vinhos provados revelam esse ano cálido, mas ainda assim com muito equilíbrio nas maturações e menos stress hídrico do que outros anos.

Chuva nos momentos certos

Comecemos, então, pelo calor… Em 2015, o valor médio da temperatura máxima do ar foi o mais alto dos 18 anos anteriores, sendo que em cada mês o registo foi sempre superior ao normal, exceto nos meses de janeiro, fevereiro e setembro. Olhando para estes números, imaginar-se-ia que o ano vitivinícola seria de pouca produção, com ciclo vegetativo curto, e/ou marcado por uvas num perfil de grande maturação. Mas não foi bem assim… A grande pluviosidade sentida de setembro a novembro em 2014, e chuvas ocasionais nos ‘momentos certos’ de 2015 ajudaram, desde o início, ao favorável desenvolvimento da videira e ao bom vingamento do fruto.

Por outro lado, o tempo seco ao longo do ciclo evitou o desenvolvimento de doenças, mesmo nas áreas costeiras e chuvosas com maior pressão, e permitiu que os trabalhos de viticultura decorressem adequadamente em todas as regiões, contribuindo para que as uvas terminassem o seu ciclo vegetativo em muito boas condições. Houve, é certo, alguns picos de calor, mas a sorte esteve com os produtores, pois nas épocas mais determinantes para a colheita o calor não foi extremo e existiam reservas de água no solo decorrentes das chuvas de setembro e outubro do ano anterior. No Alentejo, por exemplo, as temperaturas veraneantes foram altas como é habitual, mas longe de terem sido extremas. A circunstância da vindima ter sido feita num período seco e temperado também ajudou e muito. Não espanta assim que, de norte a sul do país, a produção tenha aumentado e qualidade foi evidente.

Foi unânime, entre os provadores, que esta prova dos tintos de 2015 foi a melhor das já realizadas com este objetivo de provar topos de gama com 10 anos de evolução.

Muita qualidade e equilíbrio

Sim, foi um ano quente, com vinhos de grande expressão de fruta, mas, ao lado de outros anos, revelam-se muito equilibrados, o que se comprova pelos níveis de álcool que, na nossa prova, não excederam os 14,5%. 2015, mais quente que 2014 ou 2010, revelar-se-ia menos intenso que 2016 e 2017 que lhe sucederam, no que a vinhos tintos diz respeito. No que a Porto Vintage concerne, sempre, um bom indicador para anos quentes, os vinhos de 2015 revelaram-se excelentes desde o início, e logo com boa evolução, com alguns produtores a pretenderem mesmo que fosse declarado ano clássico. Porém, já com a certeza de que os vinhos de 2016 (e 2017) eram mais maduros e tensos, a declaração não vingou. Nos Vinhos Verdes, 2015 foi uma das melhores colheitas até à altura, muito boa também na Bairrada e Dão, e as regiões a sul beneficiaram de um verão menos escaldante que o habitual.

A expetativa era, assim, enorme. E a prova não defraudou, pelo contrário. Com efeito, fazemos esta prova de topos de gama tintos com 10 anos há muito tempo, e temos os registos, pelo menos, desde a colheita de 2003. Pois bem, foi unânime entre os provadores que esta prova dos tintos de 2015 foi a melhor das já realizadas com este objetivo de provar topos de gama com 10 anos de evolução. Naturalmente, para tal não contribuiu apenas o ano vitícola quase perfeito, mas também a experiência e o acerto das equipas de viticultura e enologia. Contatámos enólogos que trabalharam nesse ano em várias regiões do país e todos recordaram uma colheita com poucos problemas (para tintos, mas também para brancos), boa produção geral, e um perfil de fruta limpo e definido.

Trabalho feito, tudo na prova correu muito bem, com os vinhos a darem excelente prestação, muito limpos e com fruta definida, acidezes ainda presentes, e quase todos num perfil jovem e com muitos anos pela frente. Mais, todos vinhos mostraram-se com ótima integração de barrica, revelando, também neste campo, uma evolução significativa face a provas de outros anos. Olhando para o grau alcoólico, houve também surpresa positiva, com vários vinhos a declararem 13,5%, e um com 12,5%, valores muito sensatos num ano quente, comprovando que é possível combinar, com harmonia, maturação com comedimento no grau. Registou-se, por fim, um único caso de TCA e só por três vezes houve necessidade de provar nova garrafa para confirmar algum aspeto mais discutido entre os provadores. Nos primeiros lugares, com as classificações de 19 e 18,5, tivemos vinhos de praticamente todas as regiões em prova o que é bem demonstrativo da qualidade geral da colheita de 2015 pelo país inteiro. Que venham mais colheitas assim, é o nosso desejo!

Todos vinhos mostraram-se com ótima integração de barrica, revelando, também neste campo, uma evolução significativa face a provas de outros anos.

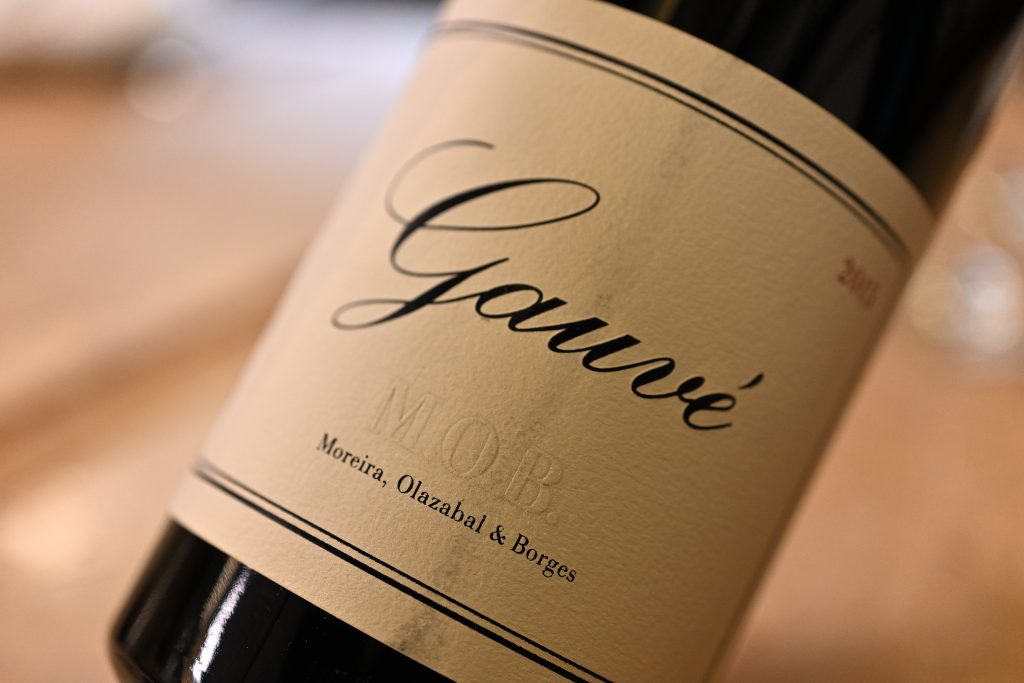

19 M.O.B. Gauvé

Dão tinto 2015

Moreira, Olazabal & Borges

Cor e aroma denotando juventude. Fruto puro, negro e azul, leve grafite, bosque, percepção de vibração e tensão, presumindo-se terroir frio. Mais fino em boca do que o aroma faria prever, cremoso e saboroso, tanino fino mas acutilante, especiado, e focado em frescura com notas de floresta. Fabuloso. (14%)

19 Quinta da Manoella VV

Douro tinto 2015

Wine & Soul

Aroma espantoso, com muito fruto, quase exuberante, azul e negro, perfil fino e elegante, notas a chocolate e pêssego, leves apontamentos da barrica. Amplo e saboroso em boca, médio-encorpado, cremoso, novamente fruto azul, agora com apontamentos de pimenta, acidez média, taninos perfeitos e final longo. (14%)

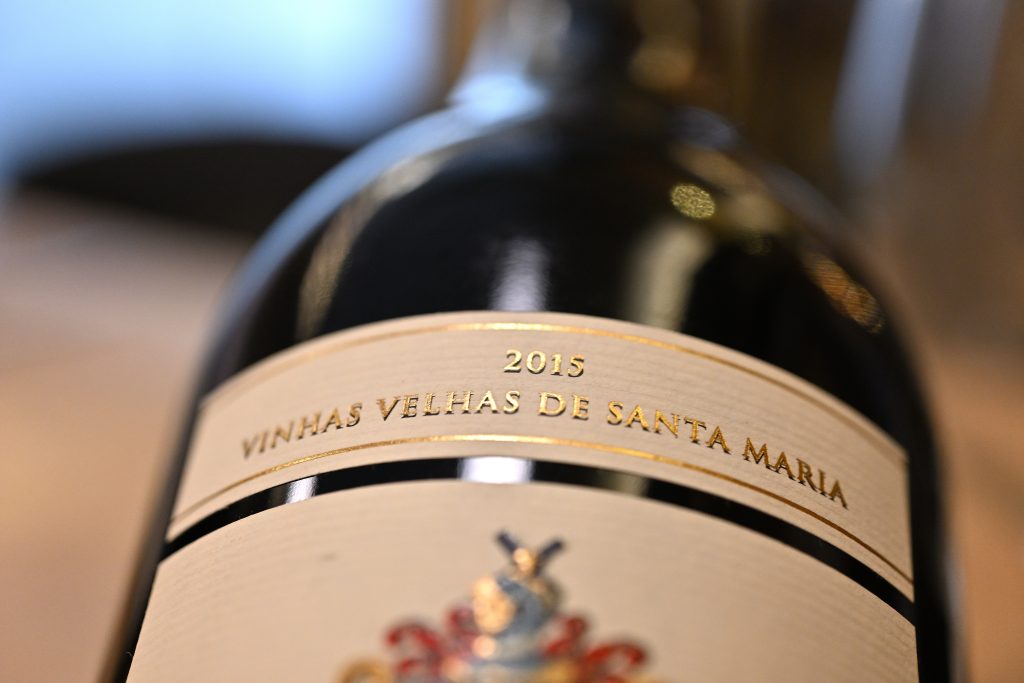

19 Quinta de Foz Arouce Vinhas Velhas de Santa Maria

Reg. Beira Atlântico tinto 2015

Conde Foz de Arouce Vinhos

Baga. Aroma muito jovem, com a casta a sentir-se numa versão mais madura, mas envolta em frescura. Fruto negro, mentol, chocolate, evidente perfil bordalês. Prova de boca encorpada, ágil e saboroso, nota a café, fruto negro, muito especiado, belíssima textura polida, termina fresco e longo. (14%)

19 Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa

Douro tinto 2015

Quinta do Crasto

Aroma típico da referência, que entrega fruto azul e preto em camadas, muita especiaria, fruta cristalizada, cachimbo, tudo rico e num perfil barroco. Taninos polidos em boca, muito sabor, fruto encarnada e perfil mais fresco que no aroma faria prever, termina amplo, macio e longo, pontuado por doçura frutada. (14,5%)

18,5 Júlio B. Bastos

Alentejo Alicante Bouschet Grande Reserva tinto 2015

Júlio Bastos

Aroma jovem que abre para um perfil marcadamente vegetal, alcaçuz, louro fresco, nota de eucalipto e perfil balsâmico, tudo com sensação frescura. Meio corpo em boca, novamente jovem com taninos sérios, fruto negro não macerado, com a madeira mais descoberta do que no aroma. Termina com leve secura gastronómica. (13,5%)

18,5 (1500ml) Marquês de Borba

Alentejo Reserva tinto 2015

J.Portugal Ramos

Aroma complexo a revelar óptima evolução, com fruto encarnado maduro, notas a café, grafite, musgo, especiados da barrica, floral fresco no fundo, leve pimento, tudo com ótima intensidade e muito limpo. Muito bem também em boca, tenso e frutado, tanino presente sem ferir, saboroso e longo. (14,5%)

18,5 Mouchão

Alentejo tinto 2015

Vinhos da Cavaca Dourada

Cor muito concentrada e o aroma a revelar boa evolução. Nota a terra molhada, chão de tijoleira, fruto encarnado, flores maduras, rosa e figo, especiaria fina. Mais jovem na prova de boca, com muito tanino, maduro e sério, boa acidez geral, revela grande equilíbrio entre maturação e uma percepção surpreendente de frescura. (14,5%)

18,5 O.Leucura

Douro tinto 2015

Duorum Vinhos

Muito jovem na cor e no aroma. Fechado, pede arejamento e abre com notas latentes de fruto negro e azul, caruma, fruto seco, chocolate negro, tudo muito bonito num perfil clássico do Douro Superior. Concentrado na boca, mas muito polido, saboroso, ervas secas e fruto azul, tanino sério e maduro, mais fresco do que o aroma dá a entender e grande qualidade geral. (14%)

18,5 Poeira

Douro tinto 2015

Jorge M. Nobre Moreira

36 barricas. Aroma fino e latente, a pedir arejamento, abre para notas de fruto azul, ervas do monte, leve violeta, e chá. Muito bem em boca, com bom volume, todo proporcionado, bela textura, envolvente e saboroso nos taninos, revela-se num perfil de finesse com final longo. (14%)

18,5 Quinta do Vale Meão

Douro tinto 2015

F. Olazabal & Filhos

Muito aromático desde o início, muito fruto à frente, toque mineral, matizes da barrica perfeita, chocolate, num conjunto que denota classe. Especiado em boca, ervas do monte, alcaçuz, textura cremosa e com alguma potência, termina com muito sabor. Conjunto impressionante. (14%)

18,5 Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo Referência

Douro Grande Reserva tinto 2015

Quinta Nova de Nossa Sr.ª do Carmo

Tinta Roriz e vinha velha em field blend. Muito jovem no aroma, abre com barrica de qualidade, seguida de fruto negro puro e de grande intensidade, amora, pimenta, leve balsâmico. Prova de boca mais vegetal, intenso e saboroso, novamente chocolate, bastante mais fresco na boca do que o aroma faria prever. Excelente! (14%)

18,5 Villa Oliveira

Dão Serra da Estrela Touriga Nacional tinto 2015

O Abrigo da Passarela

Aroma cativante com notas complexas de fruto encarnado e azul, amparadas por presença significativa de barrica, num perfil complexo e sedutor, com a casta a não se evidenciar. Jovem em boca, complexo e de nuances várias, boa acidez, envolvente e saboroso, termina amplo mantendo um registo de elegância. Belíssimo! (14%)

18,5 Luis Pato Vinha Barrosa

Bairrada tinto 2015

Luis Pato

Um pouco aberto na cor, de cor encarnada escura e muito brilho. No aroma abre com notas a eucalipto, fruto encarnado aberto, bagas frescas, vegetal seco, denotando frescura. Mantém o registo em boca, leve e ginasticado, com óptima acidez, fruto vermelho, floral fresco também, termina vibrante e gastronómico. Para durar! (12,5%)

18 Chryseia

Douro tinto 2015

Prats & Symignton

Tourigas Nacional e Franca. Aroma muito polido, com nota de fruto negro e encarnado (cereja), especiados da barrica, chocolate, tudo num perfil limado e apurado. Meio corpo em boca, tanino granulado e maduro, muito sabor e alguma frescura, mantém o perfil de grande equilíbrio e sedução. (14%)

18 Esporão

Alentejo Alicante Bouschet tinto 2015

Esporão

Aroma exuberante com notas balsâmicas, vegetais, casca de árvore e azeitona, fruto maduro, leve couro também. Mantém o perfil em boca, mas com maior frescura e nitidez, saboroso, novamente vegetal seco, boa acidez, com boa saúde para viver mais anos em garrafa. (14,5%)

18 Dolium by Paulo Laureano

Alentejo Vidigueira tinto 2015

PL Wines

Field Blend. Aroma exuberante e jovem, com notas sedutoras de ameixa, pimentas, terra húmida, groselha preta, orégãos e manjericão. Na boca revela-se lácteo e arredondado, com tanino firme e saboroso, acidez média, nota a especiaria doce e muito fruto negro. Óptima evolução! (14,%)

18 J de José de Sousa

Reg. Alentejo tinto 2015

José Maria da Fonseca Vinhos

Grand Noir, Tourigas Francesa e Nacional. Aromaticamente segue o perfil desta referência com notas vegetais atractivas, louro, azeitona, leve couro, cacau preto. Esta silhueta mais rústica continua em boca com terra húmida, pimentas, fruto maduro e notas terciárias. Está muito bem no perfil que proporciona imenso prazer, sobretudo à mesa. (13,5%)

18 Kompassus Private Collection

Bairrada Baga tinto 2015

Kompassus Vinhos

Vinhas velhas, 18 meses de barrica. Aroma austero, com notas de barro molhado, terra húmida, tomilho, barrica muito discreta, e boa percepção de frescura. A prova de boca confirma um perfil sólido e firme, meio corpo, óptima acidez, fruto encarnado maduro, leve fruto seco, termina austero. (14%)

18 Quinta da Leda

Douro tinto 2015

Sogrape Vinhos

Aroma com muito fruto, encarnado e azul, nota floral evidente também, café, bagas silvestres, e barrica ao fundo. Mantém o perfil em boca, ágil e com meio corpo, fruto encarnado, resina de esteva, chocolate e cacau, tanino saboroso de média intensidade e final elegante. (13,5%)

18 Quinta das Bágeiras

Bairrada Garrafeira tinto 2015

Mário Sérgio Nuno

Revela bem o perfil da marca, com fruto encarnado, aroma a tonel avinhado, tijoleira, vegetal seco, verniz. Tanino firme em boca, fruto mais maduro do que o nariz faria prever, muito saboroso e jovem, meio corpo, tenso e com óptima acidez num final longo e bem apimentado. (13,5%)

18 Quinta do Monte d’ Oiro Parcela ‘24

Reg. Lisboa tinto 2015

José Bento dos Santos

Syrah. Aroma muito sedutor e complexo, com fruta encarnado e negro, bagas silvestres, muita especiaria (cominhos), nota a carne e chocolate. Mais ligeiro e ginasticado no corpo, muito fruto novamente, chocolate, acidez média, belíssimos taninos, termina longo com leve secura final. Cheio de classe! (14%)

18 Quinta dos Roques

Dão Reserva tinto 2015

Quinta dos Roques

Jovem no perfil, com fruto encarnado, floral evidente, alguma nota a barrica no fundo. Muito sabor em boca, envolvente, taninos finos, mas com boa estrutura geral, fruto negro e ervas do campo, acidez no ponto, leve doçura frutada que surpreende mas fica bem. Notável harmonia de conjunto. (13,5%)

18 Scala Coeli

Reg. Alentejano Touriga Nacional tinto 2015

FEA

Aroma exuberante e jovem, abre com notas de grafite, fruto negro, muitas nuances da barrica, cereja e violetas também, canela ao fundo, com a casta pouco evidente. Na boca revela-se encorpado e intenso, saboroso na vertente frutada, chocolate, café, bom equilibro apesar de muita intensidade, termina com amargos finais. (14,5%)

18 Terrenus

Alentejo-Portalegre Reserva tinto 2015

Rui Reguinga

Aroma bonito e elegante, com ataque a fruta madura, ameixa, ervas do monte, pimentas, percepção de barrica de qualidade e muita sedução. Saboroso em boca, meio corpo com boa frescura, leve couro, tanino fino mas vivo, perfil seco e gastronómico apesar da vertente frutada em evidência. (14,5%)

18 Tributo

Reg. Tejo tinto 2015

Rui Reguinga

Syrah, Grenache e um pouco de Viognier. Aroma com notas a pimenta preta, fruto maduro bonito e sedutor, nota a carne, leve grafite. Perfil mais barroco em boca, com notas de barrica e muito fruto, largo e amplo, saboroso e cremoso, revela muita especiaria doce e fruto confitado no largo final. (14%)

18 Quinta dos Carvalhais Único

Dão tinto 2015

Quinta dos Carvalhais

Aroma jovem e de perfil floral, bergamota, chá earl grey, musgo e mentol, pinheiro, aroma muito limpo e directo, com a barrica bem integrada. Prova de boca com sabor, leve, mas com intensidade, fruta cristalizada, fruto negro, boa acidez geral, termina longo com doçura frutada. (14,5%)

18 Vallado Vinha da Granja

Douro tinto 2015

Quinta do Vallado

Muito aromático, fruto encarnado complexo, perfil de fruta fresca, muitas ervas, especiado também e com barrica no ponto. Em boca revela tanino vivo e firme, granulado com meio corpo, boa acidez geral, também vegetal bonito e muito especiado, com final longo marcado por fruta encarnada. (14,5%)

17,5 Falcoaria

Reg. Tejo Grande Reserva tinto 2015

Casal Branco

Jovem no aroma, fechado, abre com nota terrosa e levemente química, fruto negro de qualidade e barrica impecável, chocolate e after-eight. Mais vegetal em boca do que o aroma fazia prever, mantém-se, todavia, austero, com tanino muito firme, fruto negro e frescura balsâmica. (14%)

17,5 Quinta da Bacalhôa

Reg. Península de Setúbal Cabernet Sauvignon tinto 2015

Bacalhôa Vinhos de Portugal

Aroma a revelar boa evolução, tudo de pendor vegetal, pimentão doce, casca de árvore, fruto maduro também com nota a ameixa desidratada. Meio corpo em boca, boa leveza de conjunto ágil, tanino fino e maduro, acidez bem presente, termina com leve doçura frutada envolvente. (14%)

17,5 Teixuga

Dão tinto 2015

Caminhos Cruzados

Touriga Nacional. Abre exuberante com nota a fruta encarnada, bergamota, chá earl-grey, cítrico (toranja), barrica muito bem integrada, violeta e café. Fruto maduro em boca, sedutor, denso e cremoso, muita concentração, canela e chocolate, termina amplo e capitoso. (14%)

17,5 Xisto

Douro tinto 2015

Roquete & Cazes

Tourigas Nacional e Franca e Tinta Roriz. Aroma exuberante, nota a violeta, chocolate, mentol, caixa de charutos, marcado ainda por uma nota a verniz. Mais vegetal em boca, envolvente e com óptima barrica, meio corpo, acidez no ponto, termina amplo e com bom comprimento, novamente marcado pelo perfil químico. (14,5%)

Nota: O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico

(A Grandes Escolhas agradece o apoio da Churrasqueira Dom Pedro, casa onde foram realizadas as fotos.)

Artigo publicado na edição de Março de 2025

Herdade do Freixo: Elegância e longevidade

A Herdade do Freixo nasceu da paixão dos irmãos Pedro e José Luís Vasconcelos e Sousa, de desenvolver um projecto de vinhos diferente na região. Hoje já não estão ligados à empresa, mas foi isso que comunicaram, num jantar de amigos, alguns deles potenciais investidores, proposta que originou o interesse dos comensais. “Acreditava-se que existia, […]

A Herdade do Freixo nasceu da paixão dos irmãos Pedro e José Luís Vasconcelos e Sousa, de desenvolver um projecto de vinhos diferente na região. Hoje já não estão ligados à empresa, mas foi isso que comunicaram, num jantar de amigos, alguns deles potenciais investidores, proposta que originou o interesse dos comensais. “Acreditava-se que existia, ali, um terroir diferenciador”, conta Carolina Tomé, 50 anos, directora de Marketing e Comercial da Herdade do Freixo.

Um toque inovador

O posicionamento da herdade em relação à Serra de Ossa, a localização do vale onde hoje se desenvolvem as vinhas das castas brancas e fica a adega, o monte que fica em frente, com os seus 450 metros de altitude no topo, onde estão plantadas castas tintas “com exposições diferentes que permitem equilibrar a frescura com a concentração, são alguns dos contributos para a existência deste terroir distinto. O mesmo acontece com o seu microclima, que contribui para a ocorrência de maturações mais lentas e vinhos mais frescos, e os seus solos de origem xistosa e granítica. Na sua plantação foram selecionadas, para além de castas tradicionais da região, outras que podiam contribuir, com a tecnologia certa usada na adega, para originar vinhos mais frescos e elegantes, com maior capacidade de evolução positiva em garrafa com o tempo. No fundo, o melhor de dois mundos: a concentração e a alma típica do Alentejo com mais frescura, elegância, longevidade em garrafa e maior apetência gastronómica, algo que o enólogo consultor desta casa, Diogo Lopes, procura fazer reflectir nos vinhos de cada colheita.

Depois de ter sido estudado o local, as vinhas começaram a ser plantadas, a partir de 2010, com esse objectivo, e também com o potencial de dar um toque inovador aos vinhos produzidos pela herdade, alguma diferença em relação ao habitual do Alentejo. Foi, por isso, que foi introduzido o Alvarinho, “que se dá muito bem no Freixo”, mas também Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, “que só foi lançado há dois anos”. A casta branca Arinto foi plantada para potenciar longevidade nos brancos. Nas tintas, a base é a Touriga Nacional. Mas também há Cabernet Sauvignon de clones seleccionados para o tipo de solos da propriedade, Alicante Bouschet e Petit Verdot, “para trazer frescura e capacidade evolutiva aos vinhos” e Petite Syrah, da qual foi lançado o primeiro vinho há pouco tempo. “Também plantámos Syrah, que está a ser conduzida no modo biológico, a pensar no lançamento de um futuro vinho biológico da herdade”, diz Carolina, revelando, depois, que toda a vinha está a ser conduzida no modo de protecção integrada. “É evidente que o modo de produção biológico pode ser interessante, mas é essencial garantir a produção de vinhos com um perfil de frescura, concentração e longevidade, estrutura e elegância”, defende. Todos os anos há uvas, e é preciso produzir e vender vinhos que sejam apreciados pelo mercado, ou seja, nenhum negócio persiste sem sustentabilidade económica. Para garantir a sua qualidade e consistência ao longo dos anos, “a vindima é feita no ponto óptimo de maturação”, de forma manual, quando há mão de obra disponível, ou à máquina, quando não há.

Paisagem intocada

A propriedade tem 300 hectares, que estavam intocados, sem terem sido sujeitos a agricultura intensiva, na altura em que o projecto começou a ser desenvolvido “Era e é um eden paisagístico, onde passam e poisam aves migratórias e se podem ver lebres ou raposas, cuja natureza era preciso preservar”, conta Carolina Tomé. Por isso, a adega integra-se quase na perfeição nesta paisagem. Para além de ter condições para potenciar a produção de vinhos com longevidade em garrafa, mais frescos e elegantes, é conceptualmente interessante de visitar, o que incentiva a procura do seu enoturismo e ajuda a promover o seu vinho. “O objetivo é que as pessoas percorram as vinhas, sintam a paisagem e entrem na adega, numa outra realidade que seja uma novidade para os sentidos, para conhecer um pouco do processo de produção, se quiserem, e terminarem a experiência com a prova de vinhos coerentes com as sensações tidas durante a visita”, explica a gestora.

Para a sua construção foi feito um concurso, ganho pelo atelier do arquitecto Frederico Valsassina com a proposta de uma adega totalmente enterrada, qua alberga escritórios, zona de fermentação, estágio em barricas e em inox, armazenamento e laboratórios. Todo o seu interior, que é iluminado com luz natural, pode ser visitado 365 dias por ano sem haver interferências entre os visitantes e a produção.

A adega demorou dois anos e meio a ser construída e o projecto terminou em Outubro de 2015. Assim nasceu um edifício que foi premiado pela publicação especializada ArqDaily, de Nova Iorque, em 2018, um par de anos após ter aberto. Em Maio/Junho foram lançados os primeiros vinhos.

Além de preservar a paisagem rural e permitir o contacto dos visitantes com o vinho, numa experiência sensorial completa, a adega da Herdade do Freixo possibilita o controlo do efeito das amplitudes térmicas do interior do Alentejo, sobretudo as extremas do verão, quando as máximas podem chegar aos 50 ºC, e as mínimas aos 20 ºC. Isso é essencial durante o processo de produção, estágio em barrica ou inox, engarrafamento e repouso das garrafas até irem para os clientes, para a manutenção da frescura e evitar a evolução antecipada dos vinhos.

O desafio do mercado

Desde o início que a Herdade do Freixo privilegia as vendas para a restauração e lojas da especialidade, “porque os nossos produtos têm de se ser apresentados, explicados, e beneficiam quando são provados com comida”, diz Carolina Tomé. Conta também que foi um desafio lançar, no início do trajecto da empresa, vinhos distintos, de nicho, com origem no Alentejo, região conhecida, na altura em que começou a trabalhar, pelas suas marcas de volume. Foi necessário abrir muitas garrafas, fazer a formação das equipas de vendas, muitas masterclasses e muitas conversas pessoais com os clientes para mudar a perspectiva do mercado em relação à sua casa. “Nas primeiras apresentações ouvíamos dizer que os vinhos eram interessantes, frescos, mas não pareciam do Alentejo”, conta, salientando que hoje isso já não acontece, não só porque os vinhos do Freixo já são conhecidos em Portugal e nos mercados para onde a casa exporta, mas também porque surgiram mais produtores com vinhos semelhantes aos seus, mais frescos, longevos e elegantes, com origem no Alentejo. Hoje a Herdade do Freixo exporta 20% dos seus vinhos para a Suíça, “mas também um pouco para a Holanda, Bélgica e Suécia, e Brasil, China e Angola, mais recentemente”, revela ainda a responsável. Em Portugal, para além dos restaurantes e lojas da especialidade, estão disponíveis nos supermercados Apolónia e no El Corte Inglés.

(Artigo publicado na edição de Março de 2025)

-

Freixo Family Collection

Tinto - 2019 -

Freixo Special Edition

Tinto - 2020 -

Freixo Reserva

Tinto - 2021 -

Freixo Elementar

Tinto - 2022 -

Freixo Terroir

Tinto - 2020 -

Freixo Special Edition

Rosé - 2023 -

Freixo Reserva

Branco - 2022 -

Freixo Special Edition

Branco - 2021 -

Freixo Terroir

Branco - 2023 -

Freixo

Branco - 2022 -

Freixo

Branco - 2023 -

Freixo

Branco - 2023

QUINTA DOS CASTELARES: O sonho concretizado de Manuel Caldeira

Freixo de Espada à Cinta fica no distrito de Bragança. Mas em termos do mapa vínico nacional, pertence à sub-região do Douro Superior. Possui uma área aproximada de 245 km2, sendo limitada, a Norte, pelo concelho de Mogadouro, a Sul pelo concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, a Oeste pelo concelho de Torre de Moncorvo […]

Freixo de Espada à Cinta fica no distrito de Bragança. Mas em termos do mapa vínico nacional, pertence à sub-região do Douro Superior. Possui uma área aproximada de 245 km2, sendo limitada, a Norte, pelo concelho de Mogadouro, a Sul pelo concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, a Oeste pelo concelho de Torre de Moncorvo e a Este pela vizinha Espanha (Província de Salamanca). O rio Douro passa a cerca de 4 km da vila, demarcando, neste concelho, a fronteira entre Portugal e Espanha.

Há diversas explicações para o curioso nome desta vila. Uns dizem que teve origem no nome de um fidalgo godo “Espadacinta”, outros no brasão de um fidalgo leonês que tinha um freixo e uma espada ou, ainda, na lenda que diz que D. Dinis, rei de Portugal, quando fundou a localidade no séc. XIV, amarrou a sua espada a um freixo, antes de se encostar à árvore a descansar. Essa árvore, de grande porte, está há mais 500 anos no largo principal da vila e merece observação atenta.

Para além das amendoeiras em flor que levam muitos visitantes à vila, sobretudo na Primavera, para assistir a tal beleza da terra, há que explorar os diversos miradouros que atestam uma paisagem natural avassaladora. Freixo é também uma vila Manuelina, pintada de monumentos e casas com traços arquitetónicos desse tempo. Na vila pode ainda visitar a Casa Natal de Guerra Junqueiro, onde nasceu o poeta, político e jornalista português, situada na Rua das Flores e onde está a coleção de livros e as pautas da sua Marcha do Ódio. Pode ainda ser visitada a casa da sua família, onde está uma mostra de objetos agrícolas, roupa, utensílios de cozinha, de modo a exemplificar como vivia uma família abastada no século XIX.

O patriarca Manuel Caldeira

É neste contexto histórico, envolvido no Douro Superior, que se materializa o sonho de Manuel Caldeira. Homem da terra, nascido e criado em Freixo, desde muito cedo iniciou a sua vida na agricultura, tendo mais tarde enveredado pela construção civil. Em 2010 lança o desafio ao seu genro, Pedro Martins, de criar uma marca de vinhos própria.

“O Sr. Caldeira começou na agricultura com o pai, que era feitor de algumas quintas aqui. Criou a empresa dele, a sua atividade principal, mantendo sempre o foco na agricultura, e foi adquirindo mais terras, plantando vinhas e diversificando. Em 2010, nós tínhamos cerca de 600 ovelhas, éramos o maior produtor de leite da região e somos dos maiores produtores de amêndoa e azeitona de Freixo de Espada-à-Cinta. Ao todo, neste momento as propriedades com floresta e tudo, rondarão os 600 hectares de terra”, salienta, com entusiasmo, Pedro. Aceite o desafio feito pelo sogro, começa a desenhar as bases de um projeto que avança hoje para os 15 anos de idade, com crescimento sustentado e qualidade reconhecida no mercado. Assim nascia o projeto Quinta dos Castelares.

“Freixo de Espada à Cinta é conhecida pela arquitetura manuelina e tem uma igreja com uma porta fabulosa, que foi a inspiração do rótulo da Quinta dos Castelares. O rio Douro, na região demarcada, começa em Freixo, pelo que também tem destaque no rótulo, bem como a faixa castanha de terra como alusão a Espanha. Esfera Armilar porquê? Não somos família brasonada, mas ela é um símbolo dos Descobrimentos, em que nós portugueses conquistámos o mundo e eu usei esse símbolo, porque também quero conquistar o mundo através dos vinhos”, explica Pedro.

Atualmente, este projeto familiar explora cerca de 145 hectares de vinha, distribuídos por três quintas

Um projeto familiar

Atualmente, este projeto familiar explora cerca de 145 hectares de vinha, distribuídos por três quintas: A dos Castelares, com cerca de 100 hectares; a da Congida, que fica junto à praia do rio fluvial, na parte de cima da barragem de Saucelle, com 10 hectares; enquanto que na parte de baixo da barragem se situa a Quinta da Fronteira, com cerca de 42 hectares, que estava na posse da Companhia das Quintas e foi adquirida em 2017. Lá são produzidos tintos e Vinho do Porto.

“Com a estratégia que implementamos quando, em 2011, começámos com cerca de 70 hectares, números redondos, fomos crescendo ao ponto que chegámos, hoje, aos cerca de 145 ha, porque havia solicitações de mercado para mais vinho e mais segmentos”, conta Pedro Martins. “Em vez de entrarmos na aquisição de uvas, que não sabemos a qualidade que têm, decidimos optar por expandir e ter a certeza de controlar a qualidade da matéria-prima”, explica. E com a aquisição em particular da Quinta da Fronteira foi possível a empresa crescer na produção de vinho do Porto. Hoje tem cerca de 300 pipas de benefício, das quais vende parte a granel.

Se Manuel Caldeira é o eterno visionário, Pedro Martins é o homem que atualmente dirige todas as fases da empresa, incluindo a enologia. A admiração do primeiro pelo genro é inegável e a sua paixão pela terra, pelas vinhas e pelos vinhos que ajudou a construir e o projeto que viu crescer sob a sua alçada, transparece no brilho dos seus olhos e deve ser justamente destacada.

São cerca de 500 mil garrafas produzidas anualmente a partir de vinhas que se situam entre os 700 metros de altitude, na Quinta dos Castelares, e os 450 metros de altitude, na Quinta da Fronteira, permitindo assim criar vinhos de perfis distintos. O mercado nacional representa cerca de 60% das vendas, sendo os restantes 40% para exportação. A adega é moderna, ampla e contempla barricas de carvalho francês, húngaro e americano, utilizadas no loteamento dos vinhos. Toda a produção é certificada em modo biológico, o que também diferencia este projeto. Em termos de encepamentos, destacam-se, nas castas tintas, a Touriga Nacional (30% do total plantado), Tinta Roriz, Bastardo, Tinta Francisca, Touriga Franca, Alicante Bouschet e Pinot Noir, enquanto nas castas brancas podemos encontrar Códega de Larinho, Gouveio, Viosinho, Alvarinho, Rabigato, Moscatel e Chardonnay.

O caráter do Douro Superior

O portfolio é bastante alargado, com diversas referências distribuídas pelas marcas Quinta dos Castelares e Fronteira, havendo também espaço para vinhos especiais como o espumante 100% de Códega de Larinho (provavelmente o único no mercado desta casta) e outras referências que são já icónicas como o Quinta dos Castelares Sublime, expressão muito particular de um 100% Touriga Nacional, ou o Bicho da Seda, o topo de gama da casa, que apenas sai em anos excecionais e resulta do melhor das vinhas velhas da propriedade.

“A diversidade de barricas permite-nos engarrafar uma nova referência se identificarmos algo especial, mas o segredo está na vinha e nas uvas que possuímos”, diz Pedro Martins. O vinho Bicho da Seda, por exemplo, provém da Vinha do Almirante, um field blend com mais de 60 anos, localizado em altitude.

O objetivo é manter a qualidade e continuar o legado de Manuel Caldeira. É inegável a sua importância e presença mesmo quando está longe, bem como o carinho que todos nutrem por ele, em particular Pedro. “Em 2017 decidi fazer um grande branco ao estilo Borgonha em sua homenagem, um branco gordo mas muito prazeroso”, conta. Mais tarde fez o tinto, que teve origem nas uvas que Manuel Caldeira considera as melhores dos talhões. “Sem ele saber, peguei nessas uvas e criei o Manuel Caldeira tinto”, revela o genro. Ambos, que foram um sucesso comercial, representam muito para a marca e perpetuam para sempre a memória do sogro.

Após a visita às vinhas, às quintas e à adega foi tempo de provar várias referências do extenso portfolio da casa, das quais daremos respetiva nota de prova. A sala de provas é lindíssima, com uma vista fabulosa para as vinhas da Quinta dos Castelares protegidas pela Serra de Poiares. Para fim de festa, fomos testar alguns dos topos da casa à mesa no restaurante Cinta D’Ouro. São vinhos concentrados, eminentemente gastronómicos, expressão do Douro Superior, que brilharam à mesa com o menu preparado pelo Chef Diego Ledesma, com destaque para a salada de perdiz, o bacalhau e uma maravilhosa e suculenta costeleta de carne maturada de comer e chorar por mais. De visita obrigatória!

Nota: O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico

(Artigo publicado na edição de Março de 2025)

-

Quinta dos Castelares Bicho da Seda

Tinto - 2021 -

Quinta dos Castelares Sublime

Tinto - 2021 -

Quinta dos Castelares Manuel Caldeira

Tinto - 2021 -

Quinta dos Castelares Manuel Caldeira

Branco - 2022 -

Quinta dos Castelares

Tinto - 2020 -

Quinta dos Castelares

Tinto - 2021 -

Quinta dos Castelares

Branco - 2023 -

Quinta dos Castelares

Rosé - 2023

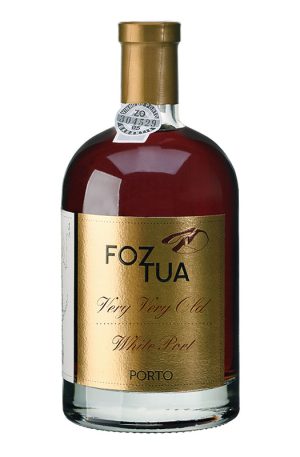

FOZ TUA: Costurar vinhos no Douro

O percurso entre Alijó e a foz do Tua faz-se estrada abaixo, percorrendo a serpenteante EN 212. Deixando para trás São Mamede de Ribatua, olhamos sobre o ombro esquerdo e somos engolidos pela impressionante beleza dos socalcos do Douro, esculpido a golpes de picareta e teimosia dos homens que transformaram uma região inóspita numa paisagem […]

O percurso entre Alijó e a foz do Tua faz-se estrada abaixo, percorrendo a serpenteante EN 212. Deixando para trás São Mamede de Ribatua, olhamos sobre o ombro esquerdo e somos engolidos pela impressionante beleza dos socalcos do Douro, esculpido a golpes de picareta e teimosia dos homens que transformaram uma região inóspita numa paisagem única no Mundo. Há muitos anos, João Fernandes percorria quase todos os fins de semana estas mesmas estradas em busca de um segundo “Shangri-La”. O primeiro, havia-o descoberto José António Ramos Pinto Rosas, na sua Quinta da Ervamoira muitos anos antes.

A paixão de apreciador foi algo conquistada há cerca de uma vintena de anos, quando, finalmente, começou a ter tempo para dedicar aos seus.

CRESCIMENTO EMPRESARIAL