Grande Prova – Bairrada Região de brancos, yes sir!

Estrutura, personalidade, equilíbrio, enorme longevidade. São (também) estas as características dos vinhos que fazem da Bairrada uma grande região de brancos. Mas há muito mais para dizer sobre isso… TEXTO Mariana Lopes FOTOS Ricardo Palma Veiga A percepção da maioria dos consumidores é de que a Bairrada é uma região de grandes tintos — sobretudo […]

Estrutura, personalidade, equilíbrio, enorme longevidade. São (também) estas as características dos vinhos que fazem da Bairrada uma grande região de brancos. Mas há muito mais para dizer sobre isso…

TEXTO Mariana Lopes

FOTOS Ricardo Palma Veiga

A percepção da maioria dos consumidores é de que a Bairrada é uma região de grandes tintos — sobretudo Baga — e de grandes espumantes. E é, quanto a isso, nada a acrescentar. Mas os brancos… os brancos são qualquer coisa de muito especial. Embora a desvalorização dos brancos face aos tintos atravesse todo o país, quem está do lado da produção na Bairrada sabe bem que é mais difícil ou, pelo menos, mais irregular, atingir a magnificência nos tintos, mesmo tendo as uvas tintas ainda bastante mais encepamento, actualmente na ordem dos 63% (as brancas têm vindo a ganhar terreno, mas sem pressas). E isso deve-se à fragilidade e temperamento da casta Baga, que amadurece tarde e está dependente de condições de solo, exposição solar e clima quase perfeitas e muito específicas para aportar todo o seu esplendor. Já as principais uvas brancas utilizadas na Bairrada oferecem uma (con)sensualidade que é, aqui, difícil de bater.

Por ordem decrescente de encepamento, Maria Gomes, Arinto, Sauvignon Blanc, Bical e Cercial são as uvas que integram com mais frequência os brancos da Bairrada, a solo ou em lote, grupo onde ocasionalmente se insere a Viognier e a Chardonnay, esta também tradicional na região, mas muito vocacionada para espumantes. Segundo os últimos dados da Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB), Sauvignon Blanc e Arinto têm vindo a ganhar expressão — esta última, fruto da sua utilização em bases de espumante — bem como a Cercial, embora mais tranquilamente. Já a Bical tem revelado, infelizmente, um decréscimo nos vinhedos. Muito relevante para a caracterização da região é o facto de, nos anos 60 e 70, as uvas brancas terem sido quase exclusivamente plantadas na Bairrada em “field blend”, misturadas na vinha entre as tintas, acima de tudo para dar estrutura e elevar o álcool dos tintos. Isto foi, sem dúvida, um factor que influenciou largamente a interpretação da Bairrada como região tradicionalmente de tintos. Segundo Pedro Soares, presidente da CVB, vinificar as brancas em separado era, nesta altura, residual, e muitos dos vinhos brancos que se elaboravam tinham como destino a produção de espumante. “Há não muito tempo, na Bairrada, dizia-se que o branco era ‘aquele vinho que se bebe quando não há tinto’.”, lembra, e acrescenta que “por outro lado, algumas das marcas de referência de vinhos tintos do país eram precisamente de casas bairradinas, e mesmo outras, de fora da região, vinham aqui adquirir vinho a granel que engarrafavam com a sua própria marca”.

Com dois tipos de solo principais, argilo-calcários e franco-arenosos, verticalmente a Bairrada começa em Águeda e acaba em Coimbra, estende-se desde a linha costeira para o interior, até às serras do Buçaco e do Caramulo. Região de minifúndio, a sua dimensão média de vinha bate apenas no meio hectare, em parcelas dispersas, que vivem sob um clima atlântico temperado, com Invernos frios e chuvosos e Verões moderadamente quentes, suavizados pelos ventos vindos do mar e pelas grandes amplitudes térmicas, sendo muito frequentes as noites frescas. É uma região sem barreiras orográficas a oeste, o que estende “passadeira vermelha” à forte influência marítima, que por isso se sente em toda a região e que até a nível visual é possível de verificar: é muito característica a imagem mística (e misteriosa) das vinhas bairradinas, sobretudo na zona de Cantanhede, com um manto de nevoeiro matinal vindo do mar. Tudo isto influencia o DNA dos brancos da Bairrada e lhes dá uma personalidade altamente vincada, provando que as condições para a criação de brancos de topo estiveram sempre lá. Mas o que constituiu o pontapé de saída que nos trouxe até eles? Pedro Soares refere que “terá sido decisivo um quadro comunitário que permitiu investimentos em tecnologia, o replantio de vinhas exclusivamente para uvas brancas e, não menos importante, o nível dos recursos humanos. Algo que não correu tão bem assim para as uvas tintas, acabou por ser determinante para a qualidade das brancas e, consequentemente, para os vinhos”.

Com dois tipos de solo principais, argilo-calcários e franco-arenosos, verticalmente a Bairrada começa em Águeda e acaba em Coimbra, estende-se desde a linha costeira para o interior, até às serras do Buçaco e do Caramulo. Região de minifúndio, a sua dimensão média de vinha bate apenas no meio hectare, em parcelas dispersas, que vivem sob um clima atlântico temperado, com Invernos frios e chuvosos e Verões moderadamente quentes, suavizados pelos ventos vindos do mar e pelas grandes amplitudes térmicas, sendo muito frequentes as noites frescas. É uma região sem barreiras orográficas a oeste, o que estende “passadeira vermelha” à forte influência marítima, que por isso se sente em toda a região e que até a nível visual é possível de verificar: é muito característica a imagem mística (e misteriosa) das vinhas bairradinas, sobretudo na zona de Cantanhede, com um manto de nevoeiro matinal vindo do mar. Tudo isto influencia o DNA dos brancos da Bairrada e lhes dá uma personalidade altamente vincada, provando que as condições para a criação de brancos de topo estiveram sempre lá. Mas o que constituiu o pontapé de saída que nos trouxe até eles? Pedro Soares refere que “terá sido decisivo um quadro comunitário que permitiu investimentos em tecnologia, o replantio de vinhas exclusivamente para uvas brancas e, não menos importante, o nível dos recursos humanos. Algo que não correu tão bem assim para as uvas tintas, acabou por ser determinante para a qualidade das brancas e, consequentemente, para os vinhos”.

Quem sabe, sabe…

Os 24 vinhos desta Grande Prova atestam tudo isto, e ao conversar com quem “suja as mãos” e os produz, ficamos a perceber ainda melhor de onde vem a excelência em tons de branco. Luís Pato sempre afirmou, peremptoriamente, que a Bairrada é uma região de grandes brancos. “Quando se tem uma acidez natural excelente, solos argilo-calcários e arenosos, e noites frias mesmo em Agosto, altura em que chega a haver uma diferença de 20 graus do dia para a noite…”, comenta o produtor. Pedro Guilherme Andrade, enólogo criador em nome próprio do vinho Trabuca, reforça, referindo que estes mesmos factores aliam “o poder e o volume dos vinhos à frescura natural”. Já António Braga, enólogo da Sogrape e autor do Série Ímpar Sercialinho, também aponta as amplitudes térmicas como essenciais e explica que “a componente argilo-calcária assegura um equilíbrio entre a retenção de água e a estrutura do solo” e que “estas condições promovem um ciclo de maturação longo, uma boa preservação de acidez e a construção de uma dimensão aromática ao nível das grandes regiões de vinho branco do Mundo”. Por sua vez, João Póvoa, produtor dos vinhos Kompassus (aqui com o estrondoso Private Collection 2016), indica exactamente os mesmos argumentos dos enólogos e acrescenta as manhãs bem frescas que se fazem sentir na Bairrada, especificamente na região de Cantanhede, onde estão as suas vinhas: “Cantanhede está muito perto de Coimbra, mas a temperatura é cerca de 3 graus mais baixa do que nesta cidade. Além disso, desde 2017, ano em que os incêndios destruíram a barreira de pinhal que tínhamos entre esta zona e a costa, que temos manhãs ainda mais frescas e com ainda mais nevoeiro vindo do mar”. Quanto à extraordinária capacidade que os brancos da Bairrada têm em perdurar no tempo e em envelhecer com enorme classe em garrafa — algo demonstrado pelos vinhos em prova mas, ainda de forma mais flagrante, pelos brancos com várias décadas de idade de grandes casas da Bairrada, como os das Caves S. João, por exemplo — António Braga esclarece o segredo reside na estrutura ácida e recorda que “a vinificação historicamente utilizada, uma vez sendo mais extractiva, promove uma componente fenólica que, ao longo do envelhecimento, se mostra indispensável como elemento estruturante”.

Outro denominador comum nestes vinhos, e factor altamente diferenciador, é o álcool moderado que apresentam. Frequentemente, noutras regiões mais quentes do país, obter um grau alcóolico mais baixo e maior acidez significa colher as uvas mais cedo, o que pode retirar outros componentes importantes como a estrutura e a complexidade aromática, ou seja, os melhores vinhos dessas regiões não têm necessariamente o álcool mais baixo. Na Bairrada, consegue-se o “melhor de dois mundos”, com a maior parte destes grandes brancos a ostentar números na ordem dos 12%/12,5%/13%. Todos os produtores e enólogos com quem falámos referem a maturação longa e suave, conseguida pelo binómio solo/clima, como a grande “culpada”, e Pedro Andrade desenvolve: “Na Bairrada, fazendo um bom controlo da uva na vinha, não somos surpreendidos tão facilmente como em outras regiões, onde, de um dia para o outro, o grau alcoólico provável dispara e consequentemente a acidez total baixa. Neste capítulo conseguimos naturalmente arranjar um excelente equilíbrio grau/acidez, o que faz com que os vinhos brancos da região sejam únicos nesse aspecto”. Em linguagem mais técnica, António Braga explica que, na Bairrada, “a curva de acumulação de açúcares apresenta um desfasamento com o surgimento dos precursores aromáticos e, dessa forma, consegue-se alcançar um perfil de maior expressão com um álcool potencial relativamente baixo e equilibrado”.

Arinto e Cercial é o lote do Kompassus Private Collection branco 2016, o vinho vencedor desta Grande Prova. João Póvoa, que admite ter a Cercial como sua paixão, conta que este vinho nasce de vindima manual com escolha de cachos, desengace, e maceração na prensa de 8 a 12 horas. Depois, é feita uma leve prensagem e a Arinto faz a primeira fermentação em inox, acabando em barricas novas de 400 litros. Já a Cercial, fermenta totalmente em barrica usada. Ambos os vinhos permanecem 10 meses nas barricas e juntam-se apenas 10 dias antes do engarrafamento. O lote finaliza com estágio de 4 anos em garrafa. “Estamos cada vez mais a aumentar o formato das barricas dos brancos. Começámos com 300 litros, passámos pelos 400 e, em breve, iremos para os 600, sempre com tosta ligeira, para obter uma evolução ainda mais lenta no vinho”, adianta João Póvoa.

O Série Ímpar Sercialinho, da Sogrape (segundo mais bem classificado, ao lado do Trabuca), surgiu de um desafio que o presidente da empresa, Fernando Cunha Guedes, fez à sua equipa de enologia, pedindo-lhe que desse largas à criatividade e explorasse novos caminhos, regiões e castas, para fazer vinhos originais. “Para mim, foi o pretexto ideal para vinificar separadamente o quase extinto Sercialinho, plantado na nossa vinha de Pedralvites”, confessa António Braga. Esta casta é actualmente rara e, que se saiba, apenas a Sogrape e Luís Pato a detêm nas suas vinhas, na Bairrada. “Sercialinho, pela originalidade que representa no encepamento nacional, pareceu-me a escolha óbvia para voltar a incluir a Bairrada na ‘rota’ da Sogrape, sobretudo alavancada por um projecto altamente motivador como é a Série Ímpar. Esta é uma casta proveniente de um cruzamento feito pelo Eng. Leão Ferreira de Almeida nos anos 50. Em termos vitícolas, apresenta algumas dificuldades, como sensibilidade a doenças fúngicas e alta sensibilidade ao stress térmico. Na adega, tem uma componente aromática escondida e tensa, sobretudo enquanto vinho jovem, evoluindo mais tarde para uma complexidade difícil de igualar”, afirma o enólogo da Sogrape. O Série Ímpar Sercialinho 2017 fermentou e estagiou em barricas de 500 litros, com bâtonnage.

Pedro Andrade tem a Bical como uma das suas castas favoritas para brancos e foi essa que elegeu para criar um vinho que, segundo o próprio, tem o objectivo de recriar um branco de 1980 feito pelo seu avô, um vinho ”com bom volume de boca, uma persistência incrível e uma frescura inigualável”. O Trabuca Bical 2018 — do qual nasceram apenas 450 garrafas de 0,75cl (mais 30 Magnum) — vinifica em lagar aberto, sem desengace, com pisa a pé, e fermenta cerca de 6 dias no lagar antes de ir para depósito em inox, onde estagia durante o Inverno. Na Primavera, é trasfegado para barricas de 225 litros de carvalho francês, novas e usadas, onde fica durante 6 meses. E a parte mais original é que, depois disso, o vinho volta para o inox e lá passa mais um Inverno e Primavera, sendo engarrafado no início do Verão. O estágio em garrafa é de 12 meses. “A minha tendência é usar cada vez menos madeira nos vinhos, no entanto, todos os grandes brancos do Mundo passam em madeira. Temos de arranjar o equilíbrio necessário, para que, ao invés do que o que provamos seja adulterado pelo excesso de madeira, ela apenas confira complexidade e elegância”, expõe Pedro Andrade.

Havendo mais espaço, a vontade era falar ao pormenor sobre os 24 excelentes vinhos que aqui temos. Não sendo possível, resta dizer que quem pisa as terras bairradinas, quer seja porque lá nasceu ou porque foi para lá fazer vinho, sabe bem do que a região é capaz: brancos eternos, inesquecíveis, únicos. Nós também sabemos. Agora, só falta o Mundo saber.

(Artigo publicado na edição de Setembro 2021)

[/vc_column_text][vc_column_text]

No products were found matching your selection.

Lisboa é nome de (muito bom) tinto

Bastaria o nome para, a nível internacional, Lisboa ser a zona vitivinícola mais inequivocamente associada a Portugal. Juntando a isso, na última década e meia, os vinhos de Lisboa criaram um modelo de negócio de enorme sucesso, assente em bons vinhos a bom preço, transformando a região na maior exportadora relativa do país (vinho do […]

Bastaria o nome para, a nível internacional, Lisboa ser a zona vitivinícola mais inequivocamente associada a Portugal. Juntando a isso, na última década e meia, os vinhos de Lisboa criaram um modelo de negócio de enorme sucesso, assente em bons vinhos a bom preço, transformando a região na maior exportadora relativa do país (vinho do Porto à parte). Mas Lisboa é bem mais do que isso. Diversidade de solos, castas e clima associam-se ao factor humano para fazer nascer vinhos de primeira grandeza. Como é o caso dos tintos que provámos.

Texto: Valéria Zeferino e Luís Antunes

Notas de Prova: Luís Antunes

A região de Lisboa começa a partir da capital e estende-se quase 140 km para Norte até Pombal. Em toda a sua extensão é delimitada pelo oceano Atlântico, ocupando em largura entre 20 e 40 km. Pela posição geográfica, a influência Atlântica é a principal “feature” da região, perdendo ligeiramente a sua força à medida que se afasta da orla marítima.

O clima apresenta características da transição entre o Atlântico e o Mediterrânico. A Serra de Montejunto situada a cerca de 20 km da costa Atlântica, com orientação Noroeste-Sudeste, marca a divisão em parte norte e sul da região, impedindo a progressão das massas de ar marítima. A Noroeste as massas de ar húmido e frio, provenientes do oceano contribuem para a formação de densas neblinas; a Sudeste, ao abrigo dos ventos, com maior exposição solar e menos precipitação, as condições são mais quentes e secas. Até o tipo de vegetação muda de semelhante à da Europa Central para o coberto vegetal mais esparso e rasteiro típico do Mediterrânio.

Os níveis de humidade variam em função da proximidade do mar e orografia. Assim, o clima em Óbidos e Encostas d’Aire é considerado húmido; em Bucelas, Carcavelos, Colares e Torres Vedras – sub-húmido chuvoso; e em Alenquer e Arruda – sub-húmido seco, sendo esta uma zona de tintos por excelência.

Os solos ao longo da região também apresentam grande variedade. A Norte, as vinhas estão assentes no maciço calcário ao longo das encostas das serras de Sicó, Aire e Candeeiros, onde o terreno é formado por ondulações relativamente suaves. Nos vales, assim formados, os solos são bastante mais férteis. Mais a Sul, na zona de Bombarral, Cadaval e Caldas de Rainha variam de calcários aos argilo-calcários. Na zona litoral à volta de Óbidos, Peniche, Lourinhã, encontram-se arenitos, argilas e margas de elevada fertilidade. Em Alenquer e Arruda os solos são predominantemente argilo-calcários e em Bucelas derivados de margas e calcários duros. Carcavelos está assente em solos de formação calcárea e não podemos esquecer o famoso chão de areia de Colares. Assim, olhando para a localização da propriedade é relativamente fácil fazer a leitura das condições climatéricas que acompanham o ciclo vegetativo.

Tiago Correia, da equipa de enologia da Quinta do Gradil, localizada a 18 km do mar no lado norte do sopé da Serra de Montejunto, conta que de manhã há sempre humidade, que desaparece durante o dia. Em comparação, na Quinta do Rol, em Lourinhã ou em São Mamede da Ventosa a cerca de 8 km do mar, há dias de verão em que o sol não aparece.

Sandra Tavares da Silva, responsável pela enologia do projecto familiar na Quinta da Chocapalha em Alenquer (do outro lado da Serra de Montejunto) refere que naquela zona a influência Atlântica nota-se, mas não é “cáustica”. No verão, pode-se falar da clássica brisa marítima suave que até às 10h da manhã faz desaparecer as orvalhadas matinais.

A história é diferente em Torres Vedras, com exposição quase directa ao Atlântico. Os dias de amadurecimento das uvas são mais amenos e nas noites sente-se a frescura marítima. O enólogo da Adega Mãe, Diogo Lopes, nota a diferença em temperatura, por exemplo, desde a saída de Lisboa, com 30˚C, até chegar à adega já com 22-23˚C. É por isso que, para a produção de vinhos tintos, a Adega Mãe explora a Quinta de Dom Carlos em Alenquer.

Segundo os dados do Instituto da Vinha e do Vinho, a área de vinha da região de Lisboa ocupa 17 989 ha e, pela informação da CVR Lisboa, 10 000 ha correspondem à vinha certificada, apta a produzir uvas para vinhos DO e IG. Este valor mantém-se estável, mas com tendência para crescer, sendo a Região de Lisboa uma das que mais candidaturas tem apresentado para a plantação de novas vinhas. Estes 10 mil hectares são explorados por 2 mil viticultores o que dá uma área média por viticultor de 5 hectares, muito superior à média nacional.

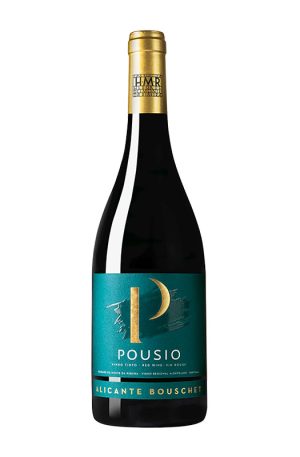

O vinho tinto predomina na região com 75%, deixando 20% para branco e 5% para rosé. Em termos de diversidade varietal, se desconsiderar a Caladoc, utilizada maoiritariamente para vinhos sem denominação de origem, as castas com maior expressão são Castelão, Syrah, Aragonez/Tinta Roriz, Alicante Bouschet e Touriga Nacional. Sandra Tavares da Silva não hesita em afirmar que a Castelão sempre foi aposta da Quinta da Cocapalha, mas é preciso ter paciência. Está numa parcela virada à norte, produzindo vinhos com menos densidade e mais frescura.

Diogo Lopes confessa que hoje dá mais atenção a Castelão do que no início do projecto Adega Mãe. Gosta da sua acidez franca e fruta vermelha. Em parcelas certas com boa exposição e tendo em conta as alterações climáticas é uma opção interessante. Deve-se é evitar a tentação de extrair demais, procurando a sua originalidade e elegância.

Tiago Correia adianta que, no caso de Castelão, é preciso saber trabalhar com os clones certos.

A Tinta Roriz mostra-se bastante bem, mas nem todos os anos. “Dá grandes alegrias, mas também anos com dificuldade de amadurecer; mas é muito boa nos rosés”, – diz Tiago; e Sandra Tavares refere que a casta é extremamente sensível ao stress hídrico, mas em solos argilo-calcários profundos, virada a poente, consegue maturação suave e longa.

Com Alicante Bouschet conseguem-se bons resultados, mas, segundo Tiago Correia, precisa de gestão de produção muito cuidada, começando pela poda de inverno curta para controlar a rebentação, desladroamento a tempo, e monda de cachos ao pintor, se for preciso. A partir dos 8-9 toneladas perde completamente a identidade, acrescenta. No que toca a Touriga Nacional, é fácil de reconhecer o seu carácter, com descritores aromáticos bem presentes, mas às vezes pode faltar-lhe a maturação fenólica e corpo; não é homogénea, conclui Tiago.

Já Sandra Tavares gosta muito da sua experiência com Touriga Nacional, cujas varas trouxeram de Nelas. Dá vinhos com boa concentração, frescura e densidade. Surpreendentemente bem, deu-se na zona de Alenquer, a Touriga Franca. Foi difícil encontrar solos certos, pois fica melhor em terrenos mais pobres e com inclinação. Também é mais sensível à humidade, precisa de zonas bem arejadas e controlo do vigor. Mas segundo Sandra, o resultado vale a pena o esforço.

Já a variedade Ramisco, não tendo muita expressão em termos da área plantada, tem a sua importância, porque não existe em mais lado nenhum do país e no binómio com Colares origina vinhos de carácter único que ultimamente estão a gozar um merecido renascimento.

Algumas castas estrangeiras são populares na região a contribuir para uma diversidade de estilos, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot. A experiência com Tannat na Quinta do Gradil é um caso de sucesso. O Pinot Noir também aparece na região e consegue amadurecer de forma equilibrada em zonas onde, normalmente, são plantadas castas brancas.

Segundo a informação da CVR Lisboa, as vendas anuais da região rondam os 65 milhões de garrafas. Este valor duplicou nos últimos 5 anos, sendo esta a região que mais cresceu neste período em termos absolutos. Em volume de vendas, é actualmente a 4ª maior região depois de Alentejo, Vinho Verde e Douro (sem Porto). Em 2020 o crescimento em vendas representou 17% (cerca de mais 10 milhões de garrafas). Nos vinhos não licorosos, Lisboa representa 14% das vendas totais de vinhos certificados, por comparação com o Alentejo, que detém cerca de 22%.

Mas o mais impressionante é que 80% do total de vendas da região de Lisboa corresponde à exportação para cerca de 100 destinos. Tirando o Vinho do Porto, é a região que mais exporta em percentagem do total das suas vendas. Nos últimos 5 anos, Lisboa foi responsável por 33% do crescimento das exportações de vinhos certificados ou seja, olhando apenas para o volume adicional das exportações nestes 5 anos, 1 em 3 garrafas exportadas foi de Lisboa. E para onde vai todo este vinho? Dentro da União Europeia, os principais mercados são Polónia e Países Escandinavos. No resto do mundo avultam os Estados Unidos, Rússia, Canadá, Brasil e Austrália.

Os grandes tintos de Lisboa

Em prova, a região mostra uma grande vitalidade neste segmento de topo, aparecendo vinhos de grande qualidade e também de preços altos. Os preços altos são um pau de dois gumes, se nós consumidores preferimos galinha gorda por pouco dinheiro, os produtores precisam de receitas e boas margens para assegurar a sustentabilidade dos seus projectos, e os preços altos são sempre indicador de sucesso e prestígio. Para uma região andar para a frente, é sempre preciso haver vinhos icónicos que lideram e fazem subir a ambição geral. Impressiona ainda a grande variedade de estilos, de castas, de combinações. Temos de ter em atenção que mudar uma vinha é sempre um projecto a longo prazo. Constatamos assim que estas apostas começaram já há muito tempo, e temos agora o resultado dessa experimentação na vinha, a que se segue experimentação na adega, e finalmente a adesão do público que pode ou não validar as apostas. Vemos assim castas trazidas do Douro e do Alentejo, outras de França, pensamos que numa tentativa (conseguida!) de recuperar algum do atraso que Lisboa leva junto da opinião pública, em relação a outras regiões mais populares. Vemos ainda uma gama variada de estilos, desde vinhos mais frescos e leves a vinhos mais concentrados, desde vinhos mais pálidos a vinhos totalmente opacos. Nota-se igualmente um pouco de indefinição de estilo, dentro de alguns produtores, com tintos de Castelão de cor estranhamente carregada, ou vinhos atlânticos com algum peso alcoólico, ou ainda vinhos com alguma idade que já terão passado os melhores dias. Ainda do lado da diversidade de estilo, aqui com traços bem positivos, vemos vinhos extremamente bem desenhados, por exemplo baseados em Syrah mas não só, com apelo e sedução imediatos, vemos o renascimento da Ramisco como uma grande casta com carácter saudoso único, a ser finalmente feito com enologia moderna que lhe dá afabilidade sem desvirtuar esse carácter, vemos ainda vinhos que já venceram a prova do tempo, com enorme qualidade e encanto, mas que se apresentam ainda prontos para durar muitos anos mais.

E nas recomendações gastronómicas que acompanham por vezes as notas de prova, vemos que estes vinhos são versáteis e amigos da mesa. Há excelência nos tintos de Lisboa, há belíssimas relações qualidade-preço, há a história de uma região com história, que agora se agrupa em torno de um nome, sem esquecer o seu passado se aponta para o futuro. Bravo!

(Artigo publicado na edição de Agosto 2021)[/vc_column_text][vc_column_text]

No products were found matching your selection.

Os melhores brancos do Douro: Do xisto ao granito

É sabido que os brancos nacionais estão cada vez melhores no país de norte a sul. Talvez não se imagine tão facilmente que boa parte dos melhores vinhos desse lote venha do Douro, território até há pouco tempo associado quase exclusivamente a tintos. A cada colheita que passa, sobretudo das gamas superiores, os brancos do […]

É sabido que os brancos nacionais estão cada vez melhores no país de norte a sul. Talvez não se imagine tão facilmente que boa parte dos melhores vinhos desse lote venha do Douro, território até há pouco tempo associado quase exclusivamente a tintos. A cada colheita que passa, sobretudo das gamas superiores, os brancos do Douro impõem-se como vinhos ambiciosos e de carácter, onde a presença do terroir se encontra tão, ou mais marcada, do que nos tintos da mesma região.

Texto: Nuno de Oliveira Garcia

Fotos: Ricardo Palma Veiga

Talvez não faça sentido um excurso longo sobre a razão por detrás da percepção de que o Douro é uma região de tintos. De forma resumida, em qualquer caso, relembre-se que tal decorre, antes do mais, do legado do Vinho do Porto, sector que, apesar da significativa e histórica produção de brancos, centrou a sua imagem de prestígio e longevidade nos tintos rubys, com destaque para os vintages. Com efeito, sempre houve a produção de alguma uva branca para Porto, a partir de castas como a Malvasia Fina. Com raríssimas excepções, no entanto, o Porto branco foi relegado para o início da refeição, a solo ou em cocktail, e a pouca apetência dos consumidores nacionais para bebidas de aperitivo (tema cujo desenvolvimento daria um novo artigo) catalogou-o como um vinho menor.

Outra condição natural para o sucesso dos tintos na região relaciona-se com o solo xistoso e com o verão duriense, muitas vezes escaldante. Se o xisto funciona como um intensificador para os vinhos tintos, nos brancos a acidez perde-se com muita facilidade (literalmente, de um dia para o outro…) levando a vinhos, por vezes, demasiado pesados e com menos sensação de frescura. Por isso, a região produz mais tinto, sem dúvida, mas, rigorosamente, tudo depende dos anos agrícolas. Com efeito, existem anos em que a produção de DOP tinto é quatro vezes maior do que a de branco, caso da colheita de 2019, mas outros em que é apenas pouco mais que o dobro, como sucedeu na de 2018. A tendência geral é, em qualquer caso, para que a produção de tinto se manifeste duas a três vezes superior à do branco.

Outra circunstância que explica a associação do Douro a vinhos tintos assenta no facto de terem sido tintos os primeiros Douro não fortificados que, a partir das décadas de ’60 (os pioneiros) e sobretudo de ’90 do século passado, ganharam estatuto de grandes néctares nacionais. É certo que sempre houve brancos do Douro não fortificados com fama – lembramo-nos do Grantom Branco Especial Seco da Real Companhia Velha (as melhores colheitas que provámos eram as de 1963 e 1965), mas eram tintos os vinhos mais respeitados. Afinal de contas, tanto Barca Velha como Reserva Especial eram, e são, apenas tintos. Como o Quinta do Cotto Grande Escolha, e os primeiros Quinta da Gaivosa. Foi preciso esperar que, três anos depois do Duas Quintas branco já vingar na restauração, e de alguns ensaios mais ou menos sucedidos (como o famoso Riesling da Quinta da Pacheca), o inconformado Dirk Niepoort procurasse na colheita de 1995 a finura das vinhas em altitude, e as melhores barricas francesas para fermentar e estagiar o seu Redoma. Entretanto, o Quinta dos Bons Ares começava a dar nas vistas, precisamente pela frescura da cota alta, e colheitas como 1997 e 1998 são de grande recorte. Apesar destas tentativas bem-sucedidas, em 1997, o quadro de honra de brancos do Roteiro Prático dos Vinhos Portuguese de José Salvador continha apenas um único Douro (maioria para os Vinhos Verdes e Bairrada), nem mais nem menos do que o Sogrape Reserva 1995. Mas, depois do Redoma do mesmo ano, a revolução estava em curso, e bastou poucos anos mais para se encontrarem novos brancos com barrica, sendo disso bom exemplo o Gouvyas Reserva nos primeiros anos do novo século e o Duas Quintas Reserva. E em 2001, Domingos Alves de Sousa lança o seu primeiro Reserva Pessoal, recuperando, segundo o próprio, os brancos “à moda antiga”, um vinho de enorme personalidade e que, à sua maneira, resgatava o passado traçando um futuro novo.

Xistos e granitos

O que os primeiros anos do novo milénio vieram mostrar foi, portanto, que o Douro também tinha uma palavra a dizer nos brancos, da mais fresca e chuvosa sub-região do Baixo Corgo até à seca e continental sub-região do Douro Superior, passando pelo Cima Corgo. Por um lado, não se pode dizer que todo o Douro é xisto a torrar ao sol, posto que os altos do Douro – e são vários numa região definitivamente montanhosa – são relativamente frescos mesmo no verão, e os invernos são muito frios. Acresce que existem ilhas de solo granítico, e vários solos de transição, que garantem a tão-procurada sensação de frescura e mineralidade, sem descurar a maturação. Com efeito, nos grandes maciços de xisto penetram frequentemente formações geológicas graníticas como sucede junto a Alijó, ao planalto de Carrazeda de Ansiães e até à foz do Sabor, ou mesmo na zona do Pocinho, Freixo de Numão, Seixo de Numão e entre Fontelo e Sande. Estas formações graníticas dão origem a solos de textura ligeira, pobres e ácidos, com reduzida capacidade de retenção para a água, que, em altitude, têm-se revelado perfeitos para a produção de brancos de qualidade. Acresce, que foi descoberto o tesouro das vinhas velhas, sendo que, nos últimos anos, foi ver uma autêntica corrida por elas entre produtores e enólogos. Falamos de vinhas entre os 40 e os 100 anos, com várias castas misturadas (cerca de 10 castas diferentes, bem menos do que nas vinhas tintas). Ao longo dos anos, o Douro soube manter (talvez melhor do que nos tintos) quase intacta essa diversidade de castas brancas tradicionais, possibilitando que os enólogos escolham esta ou aquela variedade conforme o perfil pretendido ou conforme o terroir. Seja a exuberância do Gouveio e Moscatel Galego, o corpo e intensidade da Viosinho ou do Folgazão, o floral da Códega, a frescura e acidez do Rabigato e do Arinto, ou a complexidade subtil da Códega do Larinho. O contributo de outras castas “de fora”, como seja o Alvarinho com o seu perfume a acidez, vieram trazer o “sal e a pimenta” que por vezes pode fazer a diferença. Mas o Douro quer mais, e os recentes estudos e ensaios com castas brancas antigas presentes na vinha isso o demonstram, caso bem visível no produtor Real Companhia Velha que tem lançado monocastas como Samarrinho, Donzelinho branco ou Moscatel Ottonel, todas de enorme aprumo. Haverá, então, um lote perfeito no Douro para vinho branco? Não é fácil dizê-lo e dependerá da sub-região e do terroir, mas é seguro afirmar que muitos topos de gama actuais não descuram o Rabigato (sobretudo no Douro Superior) e o Gouveio, sendo que o Arinto e a Códega são também castas de eleição. O Viosinho ainda se monstra muito presente nos lotes, apesar de ter perdido nos últimos anos alguma hegemonia na afirmação como casta branca rainha da região.

Estilos e perfis

Para Rita Marques, cujo seu Conceito Único se mostrou imperial em prova, a razão do sucesso da região é um encepamento branco muito bem-adaptado, com castas, essencialmente o Rabigato e Gouveio, na sua opinião, em total harmonia com o terroir. Jorge Serôdio Borges, outro vencedor com o seu Guru, concorda e salienta a necessidade de se procurar solos de granitos e de transição para evitar a perda de acidez que o xisto acarreta na época antes da vindima. Confidencia-nos ser apologista de fermentação de todo o lote em barrica, ainda que prefira a barrica já usada. Jorge Moreira, criador do Poeira (o melhor Alvarinho do Douro), acredita que a região tem enorme potencial pelas diversas exposições, e pela singularidade de ali se conseguirem produzir vinhos com frescura e acidez (perto dos 7g de acidez total) mantendo potência em boca e algum álcool (acima dos 13% com facilidade). Para o enólogo, com vários vinhos sob a sua direção em prova, a combinação perfeita pode muito bem ser os solos ácidos que permitem pH relativamente baixos e maturação completa que o clima da região permite, combinação menos frequente noutros territórios lusitanos.

Como escrevemos noutras provas de Douro, importa ainda sublinhar o papel de mais do que uma geração de produtores (Cristiano Van Zeller, Dirk Niepoort, Domingos Alves de Sousa…) e enólogos (Celso Pereira, Jorge Alves, Jorge Moreira, Jorge Serôdio Borges, Rita Marques…) que souberam criar um novo paradigma de brancos do Douro, vinhos com o corpo e a estrutura tão típica da região sem descurar o factor da diferenciação perante outras regiões.

Criações e marcas como Conceito, CV, Duas Quintas Reserva, Guru, Mirabilis, Quanta Terra, Redoma Reserva, e Vértice, são parte da história recente dos brancos do Douro e, enquanto punhado de grandes marcas, são um adquirido absolutamente fantástico. Acresce o importantíssimo facto de a generalidade dos vinhos do Douro ser muito valorizada junto dos consumidores o que tem permitido aos produtores selecionarem as suas melhores vinhas e comprarem boas barricas, o que, em conjunto com enologia e viticultura já conhecedoras dos detalhes da região, permite a produção de grandes vinhos. Por outras palavras, a fama da região nos tintos trouxe, como consequência, uma imediata percepção de qualidade pelos consumidores nos brancos, o que permitiu a valorização destes vinhos nos mercados.

Um futuro promissor

Esse factor de rentabilidade tem encorajado mais e mais produtores a lançarem topos de gama, por vezes a preços nunca antes vistos nos brancos nacionais, bem acima dos 50€. Desde jovens enólogos com pequenos projectos pessoais (como Joana Pinhão e Rui Lopes com o seu Somnium, e Márcio Lopes) até novos players como Cortes do Tua, Colinas do Douro, Quinta da Rede ou Costa Boal, passando por adegas cooperativas (destaque para a de Favaios), todos querem fazer parte desta excitante corrida aos grandes brancos do Douro.

Se as últimas duas décadas do milénio anterior permitiram a revolução dos tintos durienses, as primeiras duas décadas no novo milénio foram marcadas pela sublevação nos brancos. O tempo é agora de consolidação das marcas e de alguma expansão na internacionalização dos brancos do Douro. E apostar também em nichos como seja o Porto Branco 10 anos extra-seco, os blends de anos numa só edição (cerca de uma mão cheia de produtores já aderiram, com destaque para o NM da Wine & Soul), os vinhos de parcela específica e ou com castas específicas (caso dos projetos já referidos da Real Companhia Velha, mas também dos Winemaker’s Collection da Kokpe ou do Poeira feito de Alvarinho). Estes são alguns dos grandes desafios que se colocam aos vinhos brancos do Douro mas, como sabemos, a região duriense tem uma especial vocação para superar desafios com distinção!

(Artigo publicado na edição de Julho 2021)[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]

No products were found matching your selection.

Tintos do Alentejo até €15: Prazer no copo, a um preço justo

No intervalo de preço entre os 8€ e os 15€, o Alentejo entrega tintos com grande qualidade por um valor mais do que justo. E, nos melhores casos, oferece ainda inquestionável carácter. Se somarmos a tudo isto uma consistência entre vindimas acima da média, e uma colocação eficiente nos vários canais de distribuição, não é […]

No intervalo de preço entre os 8€ e os 15€, o Alentejo entrega tintos com grande qualidade por um valor mais do que justo. E, nos melhores casos, oferece ainda inquestionável carácter. Se somarmos a tudo isto uma consistência entre vindimas acima da média, e uma colocação eficiente nos vários canais de distribuição, não é difícil compreender por que os vinhos do Alentejo estão entre os principais favoritos dos consumidores.

Texto: Nuno de Oliveira Garcia

Fotos: Ricardo Palma Veiga

A nossa intuição diz-nos que uma das regiões do país com maior capacidade de produzir tintos de grande categoria com preço entre os 8€ aos 15€ é o Alentejo. Porquê? Por um lado, encontramos na região uma vasta mancha de vinha e, em medida significativa, com capacidade para produções interessantes por hectare, acima da média nacional. Por isso mesmo, é um território que viu aparecer, nas últimas décadas, diversos players dinâmicos com dimensão, ambição e, cada vez mais, preocupações de sustentabilidade, sendo disso bons exemplos casas mais antigas como Esporão, Fundação Eugénio de Almeida e J. Portugal Ramos, não tão antigas, como Casa Relvas ou Herdade dos Grous, ou mesmo recentes, como Symington Family Estates, entre muito outros. E isto sem esquecer as adegas cooperativas que funcionam muito bem e apresentam produtos de qualidade, como comprovam os resultados no nosso painel. A própria extensão geográfica, que é enorme – é a maior região do país, de Almodôvar a Nisa, e de Vila Nova de Mil Fontes a Elvas – e a diversidade de influências climatéricas e de solos (como referiremos abaixo em notas rápidas), são verdadeiros atributos. Por outro lado, a modernização de parte da vinha (com clones adequados e a introdução das denominadas ‘castas melhoradoras’) e a orografia gentil de segmentos do território (sobretudo a sul) também ajudam, bem como o progressivo melhoramento no acesso a água para rega, compensando a pouca chuva decorrente de um clima tendencialmente continental, e com a enorme vantagem da estabilidade climática, mesmo na época de vindima na qual raramente chove.

Por fim, destacamos a percepção geral muito positiva que os vinhos alentejanos conseguiram ao longo dos anos granjear junto do público, nacional e fora do país, sendo inequívoco que a marca Alentejo é das mais fortes no sector do vinho, fruto da qualidade geral nas várias gamas, mas também de rótulos badalados e afamados, sendo um dos melhores exemplos os clássicos Mouchão, Tapada do Chaves, Quinta do Carmo, Pêra-Manca/Cartuxa, bem como os topos de gama do Esporão ou de Júlio Bastos. A somar a estas marcas consolidadas, projectos modernos pululam, quase sempre resultado do trabalho de jovens produtores e enólogos que viram no Alentejo uma região com menos obstáculos do que as demais, e não perderam a oportunidade para investir, caso, por exemplo, de Catarina Vieira/Pedro Ribeiro (Rocim), Luís Louro (Adega do Monte Branco), Tiago Cabaço e António Maçanita (Fita Preta). O facto de algumas marcas de nicho também terem o seu espaço e sucesso – a Quinta do Mouro, com os seus seguidores leais, será o pináculo mais evidente –, é, por fim, o último vértice deste triângulo dourado de marcas.

Não espanta, assim, que mesmo em anos tão complicados como 2020, a exportação dos vinhos alentejanos tenha apresentado resultados positivos. Como nos destaca Francisco Mateus, Presidente da CVR do Alentejo (CRVA), mesmo com as consequências terríveis do COVID no canal Horeca (consumo fora de casa, nomeadamente hotelaria e restauração) e não só, e ainda a sentirem-se as pesadas quebras registadas em mercados anteriormente determinantes para a região como Angola, o Alentejo manteve-se em linha com anos anteriores exportando 17,7 milhões de litros (+0,1%) no valor de 59,1 milhões de euros (-0,5%), de acordo com os dados estatísticos oficiais (INE). Efectivamente, é de destacar que, em 2020, a região teria atingido os melhores números na exportação desde 2014, não fossem os resultados negativos em países como Angola, China ou Rússia. Ora, todas as razões acima elencadas são fundamentais para que num segmento de preço médio a ‘premium’ se encontre qualidade e consistência. Esse segmento médio é fundamental para o Alentejo continuar a reinar nas prateleiras das grandes superfícies (apesar da concorrência forte da região da Península de Setúbal e mesmo do Douro), da mesma forma que o segmento ‘premium’ só vence no canal Horeca se os preços se mantiverem competitivos.

Profissionalismo a todos os níveis

Profissionalismo a todos os níveis

Fomos, então, falar com alguns enólogos que, a par do Alentejo, trabalham noutras regiões para saber se o pressuposto com que começámos este texto se encontra correcto. Diogo Lopes, que na região assessora António Lança (Herdade Grande) na Vidigueira e Couteiro Mor (Herdade do Menir) em Montemor-o-Novo, confirmou-nos que uma das vantagens da região são, precisamente, os resultados actuais da reestruturação das vinhas que começou nos anos ‘90 do século passado. O enólogo, que trabalha noutras regiões como Lisboa ou Açores (Terceira), identifica os progressos na selecção de castas e na introdução de rega (presente em quase toda a região, com a excepção de algumas vinhas velhas em Portalegre, Borba e Granja-Amareleja), mas também na orientação de linhas e nos sistemas de condução, como condição de sucesso. Sucesso esse que permite, no seu entender e experiência, produzir até 10 toneladas por hectare com grande qualidade e consistência, nível de produção esse que é sensivelmente o dobro da média nacional (que é muito baixo, em qualquer caso). Mas, note-se, não se julgue que 10 toneladas é excessivo pois, para termos uma ideia comparativa, uma casta como o Alicante Bouschet pode produzir, com relativa qualidade e em solo adequado para o efeito, até 25 toneladas por hectare, ou mais… Sobre castas, Diogo Lopes revela-nos que tem sido positivamente surpreendido pelo carácter dos vinhos das clássicas variedades Tinta Grossa e Tinta Caiada das vinhas velhas, que actualmente vindima separadamente para as conhecer melhor e, quem sabe, pensar num novo vinho para o futuro… Ainda sobre uvas, o enólogo reconhece a qualidade do Alicante Bouschet na região, e a tendência para que entre em lotes com Touriga Nacional e Syrah, uma “fórmula” de grande sucesso junto do público.

Igualmente muito interessante foi o feedback de Luis Patrão, enólogo da Tapada de Coelheiros, que conhece muito bem a região, desde o tempo em que oficiou no Esporão. O enólogo, que tem um projecto familiar na Bairrada, identifica a escala da planície alentejana, a dimensão de alguns produtores e das próprias propriedades como factores determinantes para se conseguir muito bom vinho a bom preço. Com efeito, é essa escala que permite aos produtores diluírem investimentos avultadíssimos em adegas e no profissionalismo da viticultura. Como nos confidenciou, existem adegas apetrechadas em todo o país, mas mecanização topo de gama de vindima, de rega e de poda, ou instrumentalização sofisticada (como pulverisadores geo-referenciados a partir imagens de satélites), como sucede no Alentejo, é raro encontrar nas demais regiões. A este respeito, a ideia generalizada parece mesmo ser a de que o Alentejo introduz e é pioneiro no país em tecnologia de ponta, ou seja, “começa a fazer”, e frequentemente só anos depois as outras regiões seguem a tendência.

Aposta na sustentabilidade

Pedro Pereira Gonçalves, administrador e enólogo do Monte da Ravasqueira, destaca ainda o factor tempo, no sentido em que no Alentejo consegue entregar, em 12 meses, um vinho de qualidade e pronto a beber, algo que beneficia a indústria no geral – potenciando parcerias, evitando stocks, beneficiando a tesouraria – e isto não é fácil de encontrar noutras regiões. O dinâmico e irreverente António Maçanita (Fita Preta, Azores Wine Company, entre outros projectos) também não tem dúvidas que o Alentejo é, generalizando, a região portuguesa mais profissional na produção de vinho, igualmente destacando que para tal contribui largamente a área média das propriedades que é, por regra, superior às restantes regiões. Mas chegados aqui, somos forçados a concluir que será então a diferenciação, e os segmentos de preço mais elevados, os principais desafios e objectivos do Alentejo, posto que na área da produção e boas práticas só existem, como vimos, notícias positivas. Nesse capítulo, António Maçanita tem sido dos mais activos a divulgar algum do património histórico da região. Com efeito, é sabido que o encepamento do Alentejo foi fortemente renovado nos últimos 35 anos, sendo hoje menos presentes castas que antigamente marcavam a paisagem vitícola regional. Casos do Castelão e da própria Trincadeira, e das mais raras Tamarez, Alfrocheiro ou Tinta Carvalha. A procura de boa cor e boa maturação, fez privilegiar castas como o Aragonez ou o Alicante Bouschet; por sua vez, a necessidade de uma consistência na qualidade fez triunfar a Syrah ou a Touriga Franca. Já Maçanita, a partir de um vinhedo muito velho – Chão dos Eremitas – procura recuperar o património perdido, comercializando uma excelente gama de monocastas que divulgam um Alentejo diferente e com grande valor acrescentado.

Por falar em divulgação, esse é outro desafio do Alentejo. Região de grande dimensão como nós referimos, e com várias sub-regiões e uma enorme diversidade de solos, não é fácil criar um único padrão e imagem em torno da marca Alentejo. Como acima também dissemos, dúvidas não existem que a marca é muito forte junto do público, todavia associada, em regra, a vinhos de planície e de clima quente o que, sendo verdade em relação a algumas das sub-regiões, deixa outras de fora e é uma imagem redutora dos múltiplos terroirs e castas alentejanos. Em todo o caso, é injusto não referir que o Alentejo foi das primeiras regiões a criar um laço de relação e comunicação fortes com os consumidores. Como nos diz Pedro Pereira Gonçalves a este respeito, a região foi inovadora na imagem e no packaging em geral, criando um modelo de vinho que o consumidor sabe que lhe vai agradar.

Outra demonstração da modernidade e inovação da região, tem sido o investimento e trabalho em projectos vanguardistas de sustentabilidade, mantendo-se, todavia, uma região “amiga dos enólogos” como ouvimos muitas vezes dizer. Nesse aspeto particular, bem como na viticultura de vinhas com extensão, o Alentejo não tem rival. Tendo como parceiro principal a Universidade de Évora, a Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo tem vindo a desenvolver e promover melhores práticas no que respeita à sustentabilidade, mantendo a competitividade. Projecto pioneiro no país, o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo centra-se na viticultura e na adega. A par do essencial, a conservação do ambiente e a utilização mais eficiente dos recursos, trata-se de um projeto com impacto económico positivo nos produtores, uma vez que são já vários os ‘tenders’ – propostas de aquisição – vindos de países do norte da europa, sobretudo aqueles com mercado organizado em monopólio, a dar prevalência na compra de vinhos com selos de sustentabilidade…

Em suma, e como vimos, são vários os factores que contribuem para o sucesso do Alentejo nos tintos entre os €8 e os 15€. Mas não nos esquecemos é no segmento abaixo dos 5€, e mesmo dos 3€, que a grandíssima fatia do mercado se foca. Ora, também nessas gamas, o Alentejo – pelas mesmas razões acima aduzidas – tem posição de destaque, ainda que a concorrência seja cada vez maior. E o mesmo se diga nos perfis modernos e internacionais da gama ‘premium’, sempre cativantes e de enorme aprumo, e ainda num estilo clássico e revivalista a que cada vez mais assistimos, muitas vezes assente em castas antigas e/ou no uso da talha, que constitui sem dúvida uma mais-valia para a região no que toca aos consumidores mais exigente. Ou seja, o Alentejo tem tudo!

O Alentejo em poucas palavras

Solos: Território marcado por um clima continental, tendencialmente seco (pouca chuva), com excepção dos terroirs de influência atlântica, tem nos múltiplos tipos de solos um dos principais factores de diversidade. Dos granitos e xistos, às areias e argilas, passando pelos calcários e mármores, sendo comum que, num espaço de poucos quilómetros, alguns desses solos convivam em extrema proximidade, caso por exemplo da região da Vidigueira, e à volta de Estremoz, ou mesmo na Serra de São Mamede onde encontramos autênticos solos de fusão entre xisto, argila (argilo-limoso) e granito. Na sub-região de Borba o xisto é muito presente, mas ali também se encontra argila e mármore; no Redondo o xisto também é protagonista, encontrando-se ainda alguns filões de granito. Já na Granja-Amareleja, os solos são sobretudo de barro e extremamente pobres.

Clima e altitude: O clima, como acima escrevemos, é tendencialmente continental, mas mais uma vez existem variações. As sub-regiões de Borba, Redondo, Reguengos e Évora, são claramente sujeitas a um clima continental, tal como a Vidigueira apesar de esta beneficiar da influência da Serra do Mendro na retenção das brisas atlânticas para algum orvalho nocturno. No Alto Alentejo são comuns vinhas em altitude, como sucede em Portalegre, por vezes acima dos 600 metros do nível do mar, descendo para cerca de 300 metros em Estremoz. Em ambos os casos, as temperaturas no Verão, sendo elevadas, não são tão escaldantes quanto no resto da região. No Sul, as regiões de Moura e Granja-Amareleja são naturalmente cálidas e solarengas, pelo que o clima é extremo apesar das vinhas (sobretudo Moreto) a isso estarem habituadas.

Castas: Também as castas são um factor de diversidade, encontrando-se em grandes manchas o Aragonez e o Alicante Bouschet e, em menor dimensão, a Trincadeira e o Castelão. As omnipresentes Touriga Nacional e Syrah (extremamente consistente) também são baluartes para se produzir com qualidade, com a Touriga Franca também a ganhar espaço. Para as bordalesas Cabernet Sauvignon e Petit Verdot não haverá talvez melhor região no país, e as tradicionais Alfrocheiro, Tinta Caiada, Tinta Grossa e Moreto marcam igualmente presença. Quanto a esta última, que tem na sub-região Granja-Amareleza o seu porto-seguro, é cada vez mais elogiada pelo seu carácter (sobretudo se vinificada em talha).

Certificação: Não existindo qualquer hierarquia entre as duas categorias de vinho certificados, os de Denominação de Origem (ou seja, DOC Alentejo), e os de Indicação Geográfica (os Regional Alentejano), os DOC são sujeitos a regras mais rígidas, sobretudo no que respeita à utilização de castas tidas como mais tradicionais, e têm necessariamente que provir das 8 sub-regiões estabelecidas. Já os Regionais podem provir da vasta área de vinha situada fora das sub-regiões, até mesmo do litoral vicentino onde se produzem brancos muito interessantes.

(Artigo publicado na edição de Maio de 2021)[/vc_column_text][vc_column_text]

No products were found matching your selection.

Vinhão vs. Sousão: A dupla face de uma uva

Vinhão no Minho e Sousão no Douro e no resto do país – dois nomes da mesma casta, duas realidades unidas geneticamente e separadas estilisticamente, duas faces da mesma moeda, cara e coroa, yin e yang. Uma casta intensa, com tudo no máximo – cor, acidez, tanino, onde as possíveis fraquezas são consequências das suas virtudes. […]

Vinhão no Minho e Sousão no Douro e no resto do país – dois nomes da mesma casta, duas realidades unidas geneticamente e separadas estilisticamente, duas faces da mesma moeda, cara e coroa, yin e yang. Uma casta intensa, com tudo no máximo – cor, acidez, tanino, onde as possíveis fraquezas são consequências das suas virtudes.

Texto: Valéria Zeferino

Como no caso de Syrah e Shiraz, é mais do que uma sinonimia regional, trata-se de diferenças no perfil de vinhos produzidos. O Vinhão representa um vinho popular, por vezes rústico, franco e imediato na fruta e no modo de consumo e o Sousão refere-se ao vinho de nicho, menos divulgado e mais selectivo, onde a forte personalidade da casta fica moldada pela abordagem enológica.

Entretanto, está-se a assistir a uma mudança de paradigma: há Vinhões que ultrapassam a estigma do “vinho do ano” e Sousões a fingir que são Vinhões, como é o caso do Sousão Divina Lampreia da Quinta do Vallado ou de Maçanita Vinhos, onde esta questão se coloca mesmo no rótulo: é Sousão ou será Vinhão?

Na viragem do século, Vinhão/Sousão era a quarta casta tinta mais plantada em Portugal, representando 3% da plantação nacional. Hoje é a 10ª casta mais plantada, com 3772 ha a nível nacional, sendo a região do Minho responsável pela maioria das plantações. Com alguma expressão e peso no Douro, encontra-se também nas regiões de Trás-os-Montes, Alentejo e até no Algarve, mas é claramente minoritária, sendo mais uma curiosidade do que tendência.

Na terra de “nuestros hermanos” chama-se Sousón e está bastante presente na região de Galícia: DO Monterrei, Valdeorras, Rias Baixas, sobretudo nas sub-regiões Condado do Tea e O Rosal “coladas” ao rio Minho do outro lado da fronteira.

Planta-se também algum Vinhão/Sousão na África do Sul, Austrália e Califórnia, mas nos dados estatísticos aparece na categoria “outras castas” e normalmente é usada para produção dos vinhos licorosos.

Vinhão ou Sousão?

É uma casta originária do Minho, mais precisamente da ribeira do Lima. Viajou para o Douro no século XVII, por volta de 1790. Nesta altura, uma das principais castas do Douro era Bastardo, muito precoce, de teor alcoólico alto, mas com intensidade de cor baixíssima, por isto o Vinhão, assumindo o nome de Sousão, veio para conferir a sua cor intensa aos vinhos do Porto como alternativa às bagas de sabugueiro.

Mas existia no Minho outra casta, também antiga, com o nome Sousão. Aparecia mencionada nos estatutos da DO Vinho Verde até há relativamente pouco tempo. Esta casta não tinha nada a ver com Vinhão, nem com Sousão no Douro, mas o nome idêntico era suficiente para criar confusão. A questão resolveu-se com alteração do nome Sousão para Sezão em 2012 na lista de castas aptas à produção de Vinhos em Portugal, passando o Sousão do Douro a sinónimo oficial do Vinhão no Minho. Existem 7 clones homologados da casta e as características variam bastante em termos de rendimento, acidez e teor alcoólico.

É ou não é tintureira?

Ao contrário de maioria das castas com antocianinas concentradas na película, numa casta tintureira estas substâncias estão também presentes na polpa, ficando esta corada. As verdadeiras tintureiras são Alicante Bouschet, Petit Bouschet, Grand Noir ou Saperavi, entre mais algumas. Todas possuem a polpa corada. O nosso Vinhão ou Sousão, não tem esta característica, pelo menos de uma forma homogénea.

O Visconde de Villa Maior, na sua obra “O Douro Ilustrado”, afirma que a matéria corante do Sousão reside, como em todas as castas, na película. Embora Cincinnato da Costa, no seu “Portugal Vinícola”, mencione que Vinhão “é a casta mais retinta que conheço” e aponte outros nomes, bem sugestivos em relação à cor, como Negrão, Tinta ou Espadeiro da Tinta, ao mesmo tempo refere que “nem todos os bagos do mesmo cacho apresentam a polpa corada”.

Tiago Alves de Sousa, que representa a nova geração da empresa familiar duriensa Alves de Sousa, confirma que existe muita heterogenidade em termos de cor nos bagos de Sousão: alguns são levemente corados, outros completamente pigmentados. O produtor e enólogo Anselmo Mendes explica que aos 12-13% de álcool potencial, o Vinhão não tem cor na polpa. Existe uma grande concentração de antocianinas na película que migram para a polpa na última fase de maturação.

O mais importante de tudo é que a cor nesta casta é altamente extraível, por isto, tintureira ou não, tinge tudo e alegra aqueles que apreciam a sua cor retinta característica.

Vinhão no Minho

De entre outras castas do Minho, Vinhão é a mais conhecida e mais divulgada. Tem maior expressão nas sub-regiões de Lima, Basto, Ave. E Amarante é afamada pelos seus vinhos tintos com predominância de Vinhão, sobretudo da zona de Gatão. Não é por acaso que o primeiro “Gatão” da Borges, lançado em 1935, era tinto.

Em 1999, Vinhão ocupava 7 928 ha, em 2017 apenas metade – 3 447 ha, mas é uma das castas mais utilizadas no âmbito de restruturação da vinha (518 ha), sendo a única casta tinta a ser replantada com esta dimensão.

É curioso, que a casta Vinhão, quase ignorada no resto do país, na região dos Vinhos Verdes faz parte da vivência e hábitos gastronómicos. Nas tascas e restaurantes locais é indispensável na época da lampreia. Antigamente, o vinho de lavrador guardava-se em pipas, hoje muitos proprietários têm cubas de 100 a 500 litros para servir vinho tinto a copo e também vendê-lo a granel aos habitantes fiéis ao sabor da tradição. A partir de Novembro começa-se a procurar os melhores vinhos pelas tascas da região. E não são baratos! Compra-se a 5 euros um litro de um bom Vinhão, enquanto o vinho branco nestas condições custa um pouco mais de 1 euro por litro. Os antigos diziam que um tinto é bom quando suja as paredes das canecas ou malgas em que é bebido. Hoje em dia, a cor é ainda uma qualidade essencial, enquanto a presença de gás carbónico já é menos importante, conta o produtor da marca Sapateiro, Tiago Soares.

É entusiasmante ver alguns pequenos produtores com vontade e ambição de mudar o paradigma e mostrar ao mundo que o Vinhão é muito mais do que um vinho de garrafão, que a casta, desde que acarinhada e vinificada para potenciar as suas qualidades, é capaz de originar vinhos com personalidade e certo nível de elegância. Este potencial da casta nunca antes foi explorado na sua região de origem.

Tiago Soares fez o seu Sapateiro Vinhão perseguindo o propósito de mostrar que a casta pode dar um vinho sério, pleno e de guarda. Na qualidade de sal e pimenta adicionou 2,5% de Azal Tinto (Amaral) e 2,5% de Touriga Nacional. O estágio decorreu durante 24 meses em barrica nova de carvalho francês. O vinho foi engarrafado sem adição de CO2 e ainda estagiou 10 meses em garrafa antes de ser lançado para o mercado.

Outro pequeno produtor com um belo Vinhão de nova geração é António Sampaio da AJTS que abraçou o projecto familiar com um estilo incrível. O Vinhão, neste caso, provém de uma vinha plantada pelo seu pai em 2002. Não é uma casta muito vigorosa e no solo granítico muito pobre produz apenas 2-3 tn/ha, não necessitando de monda. As uvas são pisadas a pé em lagar, segue um estágio de 16 meses em barricas de carvalho francês e mais 9 meses em garrafa.

O Vinhão tem, de facto, a capacidade e estrutura para integrar a barrica, mantendo a sua fruta primária viva e adquirindo complexidade. Uma certa rusticidade contribui para lhe apurar o carácter.

O enólogo e produtor Anselmo Mendes tem uma abordagem completamente diferente. A uva provém de 2 ha de uma vinha velha em Ponte da Barca, que na sua opinião é a melhor zona para Vinhão. Considerando a casta muito rústica e um pouco desiquilibrada, produz “uma versão mais civilizada”, sem grande extração. Resulta num Vinhão mais ligeiro e aberto, mas que mostra o seu cartão de visita: acidez e estrutura significativa para aguentar algum tempo em garrafa.

Sousão no Douro

A casta Sousão no Douro ocupa 325 ha e maioritariamente é uma componente de lote, quer para vinhos de mesa quer para vinhos do Porto, sobretudo Vintage.

No Douro dá-se melhor nas zonas mais frescas do Baixo Corgo e em algumas partes do Cima Corgo. Já o Douro Superior é demasiado seco e quente para Sousão, pois a casta, embora preserve bem a sua acidez natural, em condições quentes, sobretudo com falta de água, tende a desidratar e passificar rapidamente e perde um pouco a sua famosa cor retinta de rubi violáceo. Como diz o enólogo e produtor António Maçanita, “o Sousão é tramado, um pouco como a Trincadeira: ou está verde ou está em passa”.

Na Quinta do Vallado fazem um monovarietal de Sousão desde 2004. Francisco Ferreira, um dos proprietários da quinta e responsável pela produção, gosta da casta pelo seu carácter vincado e consistência em termos de qualidade. Uma vinha de 5 ha de Sousão já com 25 anos fica mesmo por cima da adega, virada a poente. Francisco Ferreira conta que não precisa de fazer monda de cachos, pois a produção naturalmente não passa dos 3 500 kg/ha. Se fosse virada a Sul, não produzia nada. É normalmente vindimada na terceira semana de Setembro.

O vinho fermenta em lagar: depois do corte de 3-4 horas, durante a fermentação só molham a manta 1-2 vezes por dia. Tiram do lagar antes de acabar a fermentação. Faz maloláctica e estagia em barricas, 40% novas e 60% de 2º ano. São vinhos bastante duros no início, precisam de tempo em garrafa. Por isto agora, extraem menos, retiram mais cedo do lagar, usam menor percentagem de barrica nova e com menos tosta. O vinho fica bebível mais cedo sem perder o potencial de guarda. A partir de 2017 fazem no Vallado um Sousão na versão “Vinhão”. É feito de uvas de uma vinha mais nova, também em lagar, mas sem madeira, e lançado em Dezembro do ano de vindima, para a época de lampreia.

Para Tiago Alves de Sousa, Sousão é uma “casta extraordinária com alguns caprichos”. O interesse surgiu no âmbito do estudo das vinhas velhas do Abandonado. Fizeram o primeiro Sousão monocasta em 2009. Aprecia a sua frescura aromática com lado mais herbal, estrutura, e espinha dorsal de acidez e tanino robusto. Mas se não tiver maturação suficiente, tudo acaba por estar em demasia, angular, e o lado herbal passa a vegetal. Por outro lado, a exposição é importante. No Vale da Raposa (Baixo Corgo) com altitude 300-350 metros a vinha pode ser virada a poente, enquanto no Pinhão, na cota mais baixa tem tendência para emurchecer, por isso, lá a vinha é virada à nascente. Estagia 18 meses, 50% barricas novas e 50% de 2º ano. Uma parte é carvalho nacional que, pela experiência de Tiago Alves de Sousa, funciona bem com o perfil da casta, pois “se a madeira for muito subtil, o vinho come-a”.

O Sousão dos irmãos Maçanita é o mais provocativo de todos no Douro, não só pela sua graduação baixa (12,5%), como pelo estilo. António Maçanita explica que não foi propositadamente, é mais uma constatação do que a casta proporcionou. E não foi vindimado mais cedo, a Joana indica que uvas foram colhidas em Setembro depois da Touriga Nacional de letra A. Provavelmente, tem a ver com clone específico. A vinha fica no Cima Corgo, entre Pinhão e Ferrão, numa zona com vegetação e bastante água, não permitindo grande desidratação. Fica a macerar num lagarete até arrancar a fermentação (sem inoculação). O vinho dá aromas de tinta-da-china, faz lembrar Vinhão. É bruto, é rijo, é ácido – por isso procuraram o conforto na barrica nova para aconchegá-lo um pouco, onde ficou 11 meses.

Pelas suas caractarísticas intrínsecas, Vinhão/Sousão dificilmente chegará ao estrelato de uma Touriga Nacional. Continuará como um vinho de nicho, a despertar o interesse dos enófilos, sobretudo nos mercados mais maduros, onde se procura diferença de estilos e se aprecia o carácter de castas autóctones.

Nesta prova foi especialmente interessante constatar a mudança de paradigma nas mãos de produtores irriquetos, capazes de agarrar numa casta rústica e teimosa e mostrar o seu brilho interior. Imaginem Tarzan musculado, rijo e bruto a ser educado e vestido por um alfaiate de alta costura. É o que se pode fazer com Vinhão/Sousão.

(Artigo publicado na edição de Junho 2021)[/vc_column_text][vc_column_text]

No products were found matching your selection.

Touriga Nacional: Orgulho Nacional

Da “casta mais plantada nos contrarrótulos” de meados dos anos 90, a Touriga Nacional tornou-se a mais emblemática casta portuguesa. A área de vinha de Touriga Nacional não pára de aumentar, fazendo a poesia de contrarrótulo já não um exagero de marketing, mas sim uma verdade dita antes de o ser, uma profecia auto-realizável. Num […]

Da “casta mais plantada nos contrarrótulos” de meados dos anos 90, a Touriga Nacional tornou-se a mais emblemática casta portuguesa. A área de vinha de Touriga Nacional não pára de aumentar, fazendo a poesia de contrarrótulo já não um exagero de marketing, mas sim uma verdade dita antes de o ser, uma profecia auto-realizável. Num país tão orgulhoso das suas castas, a Touriga Nacional é a superstar, o Cristiano Ronaldo de uma selecção campeã.

Texto: Luís Antunes

Fotos: Ricardo Palma Veiga

Num país milenar de vinho, escrever a história da Touriga Nacional é escrever a história da revolução tranquila que os vinhos portugueses atravessaram nos últimos 30 anos. Relembremos a história, em jeito de um livro (adaptação em prosa de “Os Lusíadas”) que na minha infância estava em todas as bibliotecas de escola primária: “A Touriga Nacional contada às crianças e lembrada ao povo.”

Vamos lá então. Apesar de elogiada desde tempos antigos, mesmo antes da praga da filoxera (a partir de c.1860), como capaz de produzir grandes vinhos, a Touriga Nacional era até há pouco tempo uma casta com pouquíssima expressão em todo o Portugal. Quando no final dos anos 80 o vinho de mesa português começou a revolução que hoje nos orgulha a todos, poucos falavam de castas, quanto mais de Touriga Nacional. Claro que no mundo do vinho tudo é lento, e para que apareçam vinhas a dar vinhos estremes de Touriga Nacional, com qualidade de topo, as plantações têm de ter ocorrido anos antes, por vezes décadas antes. Para que vejamos como no mundo do vinho tudo é lento e ainda misterioso basta revermos a recente entrevista televisiva do experiente jornalista e apreciador de vinhos Miguel Sousa Tavares ao experiente crítico e produtor de vinhos Pedro Garcias: quando Miguel lhe perguntou o que é afinal uma casta, Pedro pouco mais fez do que gaguejar. Uma casta?!… Ora, na verdade não é fácil sem ir ao Lineu. Mas com um exemplo é evidente para todos: maçã Reineta, maçã Golden Delicious, maçã Royal Gala, tudo castas, variedades, cultivares (de “cultivated varieties”). Ok? Bora lá, então. Siga.

Voltemos ao ano de 1995. Nesta colheita apareciam os primeiros vinhos comercializados de Touriga Nacional, e os apreciadores prestavam atenção. Álvaro de Castro, um dos pioneiros do Novo Dão, contou-me que andou nas vinhas velhas a colher o Tourigo (nome local da casta, como há muitos outros noutros locais, Preto Mortágua na Bairrada, Tourigão no Douro) escolhendo-a de cepa em cepa. O Dão será a região de origem desta casta, sabe-se hoje pela maior variabilidade genética, e também o sítio onde ela se terá adaptado melhor ao terroir. O sucesso destes vinhos levou a uma aposta cada vez maior dos produtores na Touriga Nacional. De repente, todos os vinhos continham Touriga Nacional, foi a fase do contrarrótulo. Dizia-se na altura que haveria menos de 1% de área de vinha com Touriga. Mas os números do IVV de 2018 já mostram mais de 13 mil hectares, um total de 7% das plantações de vinha, o que é um aumento extraordinário em apenas 20 anos. Note-se que apenas há 5 anos, o mesmo relatório assinalava 8 mil hectares, 3.7% da área total.

Para esta aposta, muito contribuiu a selecção de clones. Os clones antigos eram muito dados a doenças, que contribuíam para uma baixíssima produção. Com a selecção clonal, os níveis de produção, subiram, mas para Álvaro de Castro, os clones antigos ainda são os que dão os melhores vinhos. Com esta ideia concorda Manuel Lobo Vasconcelos, enólogo da Quinta do Crasto no Douro, bem como de outros projectos da sua família no Tejo e Alentejo. Apesar de na zona da Quinta do Crasto se poderem encontrar algumas das primeiras vinhas monovarietais de Touriga Nacional, plantadas nos anos 1960, Manuel não usa essas uvas para o extraordinário varietal de Touriga que faz no Crasto, prefere de longe as uvas dos chamados PEDRITMs, vinhas plantadas em 1985-86 por Nuno Magalhães, com selecção massal, o que preserva mais material genético antigo. O Quinta do Crasto Touriga Nacional sai assim destas duas parcelas de cerca de 5ha, que produzem apenas 8 a 9 mil garrafas por ano, e nem todos os anos alcança a qualidade que o produtor exige.

A Touriga é uma casta que sabe ser amiga na vinha e recompensadora na adega. Mas também sabe ser caprichosa. Álvaro e Manuel numa coisa concordam: tudo tem de ser bem feito. Na vinha, a variedade tem de estar plantada no sítio certo, já que a Touriga sofre com exposições muito agressivas. Estas duas parcelas do Crasto estão viradas uma a Nascente e outra a Norte, o que evita exposições excessivas. Quando exposta a Sul, em anos quentes as videiras sofrem muito, as folhas basais desaparecem e o vinho fica rústico, estruturado, mas sem elegância.

Uma peça-chave é a marcação da data de vindima, para assegurar equilíbrio entre a acidez e o pH. Nos anos em que se consegue o equilíbrio perfeito, os vinhos têm fruta preta, muito bem definida e focada, e um lado de grande frescura. Também no Crasto o primeiro TN foi de 1995, mas houve poucas garrafas, depois 1999, 2001, 2004, e desde então com mais regularidade. Este equilíbrio entre acidez total e pH fazem com que o vinho envelheça lindamente em garrafa, assegura Manuel Lobo. Com sobre-extracção, o vinho morre. Manuel faz uma primeira pisa em lagar, e depois finaliza o vinho em cuba de inox refrigerada, com um controle rigoroso da cinética fermentativa, em particular cuidando da nutrição das leveduras. Quando o vinho reduz não se consegue recuperar os aromas elegantes. Fundamental também é selecionar as melhores barricas, tem de se encontrar a barrica que não vai matar o vinho. Na Touriga por vezes falta um pouco de meio de boca, e a barrica ajuda a construir a sensação de continuidade na boca, de modo a o vinho não secar no final. Em resumo, para Manuel Lobo, os principais pontos são a viticultura, a barrica, e não dormir na vindima, já que tudo tem de ser perfeito, uma remontagem a mais pode estragar o vinho.

Nos anos de construção da febre da Touriga Nacional, chegou a haver entre os apreciadores alguma quase rejeição da casta, já que alguns vinhos mostravam uma exuberância aromática tão impressionante que se poderia tornar cansativa. Essa exuberância resultava de vários factores, fossem as vinhas novas a dificultar a maturação perfeita e a gerar uma ênfase no lado cítrico (bergamorta), fosse a própria juventude dos vinhos, já que com algum estágio em garrafa eles se acalmavam e ofereciam um lado mais sério. Mas se uns provadores rejeitavam esse lado festivo da casta, outros agradeciam-no, já que ele dava aos vinhos um apelo imediato e um reconhecimento de um carácter varietal que não era normal nos vinhos portugueses, tradicionalmente feitos com lotes de várias castas. Aliás, no Douro, e ainda segundo Manuel Lobo, a Touriga Nacional sempre será uma grande casta de lote, em particular na mágica parceria com a Touriga Franca (que agora já se pode chamar, de novo, Francesa), que tem acidez baixa e pH alto. A Nacional aporta sempre aquela frescura tão necessária para dar equilíbrio aos vinhos.

Frescura não é o problema dos vinhos do Dão, apesar de por vezes se verem alguns graus alcoólicos tão elevados que dão razão a Álvaro de Castro quando diz que durante uns anos o Dão andou a tentar fazer Douro, enquanto o Douro tentava fazer Dão. Se durante anos o peso da região de origem era marcante em relação ao peso da casta dos vinhos, pouco a pouco isso esbateu-se. Álvaro faz o seu Carrocel com Touriga Nacional de várias parcelas, mas prefere sempre os vinhos de lote, embora obviamente no Dão a Touriga tenha sempre um grande peso no lote, mas isso começa logo na vinha. Para Álvaro, se é verdade que a Touriga está agora na sua fase madura, ela é apenas “mais uma” casta, Portugal é um país de lotes. É verdade que de algumas castas se pode fazer vinho estreme, e a Touriga é uma delas. Mas os lotes que começam na vinha, com muitas castas, funcionaram bem em muitos sítios. A Touriga, com as dificuldades que traz na vinha e na adega, exige que tudo seja bem feito. Álvaro diz que nunca viu uma videira de Touriga com excesso de produção, principalmente as de clones antigos. Até em cima de fontes de água nunca produzem demais. Nos clones antigos, pelo contrário, a dificuldade é a irregularidade na produção, na floração pode perder-se toda a produção. Nos primeiros vinhos que produziu, Álvaro teve bastantes problemas com a dekkera, o famoso brett. A Touriga Nacional é naturalmente rica em ácidos que favorecem o desenvolvimento da dekkera, ou brettanomyces, bactérias que dão ao vinho um aroma desagradável, por vezes chamado suor de cavalo. Depois de anos de experiência e com o aumento do conhecimento científico, esse problema está agora bastante controlado. Uma solução mais fácil é a filtração apertada do vinho, mas para evitar rapar o vinho, Álvaro defende que é preferível usar sucessivas e cuidadosas passagens a limpo (trasfegas), já que é junto das borras que as bactérias estão mais presentes. Em geral, Álvaro prefere fazer a Touriga Nacional em lagares, ou cubas abertas, e de modo geral com pouca tecnologia. Em cubas mais sofisticadas o vinho resulta mais intenso, mais redutor, e caminha tudo no sentido da extracção.

Nesta prova de mais de 40 vinhos, apareceu ocasionalmente um tracito de brett, mas nada que me chocasse. Como em tudo, há provadores mais sensíveis a uns defeitos do que a outros, e grosso modo, achei os vinhos bastante limpos. Também fiquei agradavelmente surpreendido por vários outros factores. Não encontrei, nem em vinhos muito jovens, exuberâncias excessivas, vinhos com explosão aromática que quase pareciam cocktails de frutas. Nada disso, sempre vinhos sérios, e em todas as faixas da ampla gama de preços convocada neste prova. Encontrei ainda bastante contenção do lado alcoólico, prova de que pouco a pouco os excessos de todo o tipo estão a recuar, e os vinhos apresentam-se hoje como bons companheiros à mesa, não como cúmplices da GNR no caça-multas. Houve vinhos muito jovens e outros já com alguma idade, e em todos, com excepções raras, encontrei muita saúde e equilíbrio, provando que os méritos propalados da casta não eram só fogo de palha, e os vinhos realmente mostram as qualidades que há décadas vêm fazendo de advogados da casta, e da casta como uma das estrelas para vinhos mono-varietais. Vinhos fragrantes, joviais, muito frescos, com cores bonitas e boa fruta, na boca estruturados, com corpo, acidez e taninos em sintonia, muito vinosos, muito gastronómicos, sempre a pedir um prato consistente da nossa cozinha tradicional. Se quase todos os vinhos iriam crescer com mais tempo em garrafa, mesmo nas excepções que não seriam de abrir já, a vontade de o provar e um prato adequado podem fazer a harmonização já hoje, e com grande prazer. É verdade que são tradicionalmente raros os vinhos tintos estremes, com evidente excepção da super-localizada Baga na Bairrada. Mas com a Touriga Nacional, vemos uma casta de grande universalidade, capaz de produzir grandes vinhos em todos os sítios onde ela é plantada, evidência mais forte agora que o binómio viticultura-enologia recebeu o seu alimento preferido: tempo. Com vinhas adultas e mais experiência, os resultados estão à vista. Touriga, és o Orgulho Nacional.

(Artigo publicado na edição de Junho 2021)[/vc_column_text][vc_column_text]

No products were found matching your selection.

Tintos de luxo do Alentejo – Por menos de €30

Clássicos ou modernos, com castas portuguesas ou internacionais, os vinhos do Alentejo surpreendem pela qualidade em estilos muito distintos. Demonstram uma diversidade de abordagens enológicas e talento de quem os faz, independentemente de serem produzidos por uma casa familiar, uma grande empresa ou uma adega cooperativa. E dão-nos a possibilidade de aceder a tudo isto […]

Clássicos ou modernos, com castas portuguesas ou internacionais, os vinhos do Alentejo surpreendem pela qualidade em estilos muito distintos. Demonstram uma diversidade de abordagens enológicas e talento de quem os faz, independentemente de serem produzidos por uma casa familiar, uma grande empresa ou uma adega cooperativa. E dão-nos a possibilidade de aceder a tudo isto por um preço sensato.

Texto: Valéria Zeferino

Fotos: Ricardo Palma Veiga

A região do Alentejo não só contribui com 18% da produção nacional de vinhos (3º lugar a seguir ao Douro e Lisboa) mas também representa a maior quota do mercado, quase 40% em valor e 35% em volume. É por si só uma grande marca.

O Alentejo tem um papel importante na projecção da imagem de qualidade e classe dos vinhos portugueses no palco internacional. Embora não tenha beneficiado da histórica protecção regulamentar do Douro e tenha atravessado várias crises, encontrou o seu caminho para a excelência.

A fama nem sempre traz só coisas boas. Segundo o produtor e enólogo João Portugal Ramos, quando uma região se torna famosa, é sempre um objecto de cobiça, atrai novos investimentos. Por um lado é bom, mas existem dois tipos de operadores. Uns vêm para prestigiar a região, outros procuram apenas fazer negócio, criando volume sem valor.

Zonas diferentes – qualidade transversal

A região do Alentejo caracteriza-se por 4 zonas distintas – Alto Alentejo mais a norte, Alentejo Central, Baixo Alentejo a sul e Alentejo litoral. Dadas às condições edafoclimáticas e históricas, é dividida em 8 sub-regiões.

Mais a norte, no Alto Alentejo, fica Portalegre situado no sopé da Serra de São Mamede. É bem diferente do resto da região devido a maior altitude – até 700 metros – que se traduz em precipitação abundante (cerca de 800 mm/ano) e maior continentalidade que promove grandes amplitudes térmicas diurnas e anuais. Os solos são maioritariamente de origem granítica com algum xisto. Teve grande impulso e investimento nos últimos 10 anos graças às suas características únicas.

No Alentejo central a serra da Ossa separa duas sub-regiões com tradição vitivinícola bem antiga. A norte fica Borba com maior precipitação e a sul está Redondo, protegida pela serra dos ventos nortenhos. As suas encostas e planícies onduladas são expostas a sul, proporcionando condições climáticas mais quentes e secas.

Junto à cidade de Évora localiza-se a sub-região com o mesmo nome. As vinhas estendem-se em zonas planas, com grande nível de insolação e cerca de 600 mm de precipitação anual.