The Fladgate Partnership: A alvorada de uma nova era

Em 1667, Colbert, primeiro ministro do rei francês Luís XIV, desenvolveu uma série de medidas para restringir a importação de produtos ingleses para França. Como resposta, Carlos II de Inglaterra proibiu a de produtos franceses para o seu país, obrigando o comércio de vinho inglês a procurar fontes alternativas de abastecimento. Este foi o contexto […]

Em 1667, Colbert, primeiro ministro do rei francês Luís XIV, desenvolveu uma série de medidas para restringir a importação de produtos ingleses para França. Como resposta, Carlos II de Inglaterra proibiu a de produtos franceses para o seu país, obrigando o comércio de vinho inglês a procurar fontes alternativas de abastecimento.

Este foi o contexto que levou, em 1692, Job Bearsley a fundar a Taylor’s e a estabelecer-se em Portugal com o objetivo de comercializar vinhos para as ilhas britânicas. Começou por fazê-lo com a expedição de carregamentos em navios a partir do porto de Viana do Castelo. O vinho era então produzido em torno das povoações de Monção e de Melgaço. No entanto, o palato britânico não se afeiçoou aos vinhos tintos parduscos produzidos na altura, o que levou à busca de novos territórios para satisfazer a procura. Desta forma, Peter Bearsley, filho de Job Bearsley, começou a olhar para o interior de Portugal em busca de vinhos mais robustos e encorpados, provenientes das encostas íngremes e rochosas do Vale do Douro. Como a longa distância e o terreno montanhoso entre o vale do Douro e Viana do Castelo implicavam o envolvimento de muitos recursos, que muitas vezes redundavam em insucesso, os vinhos começaram a ser transportados de barco pelo rio Douro até à cidade do Porto. Daí, outras embarcações levavam-nos para Inglaterra.

A Grande Depressão

Para obter algumas vantagens negociais e ampliar relacionamentos, Bartholomew Bearsley foi o primeiro exportador britânico a adquirir uma propriedade no Douro, perto da cidade da Régua. Este facto é ainda hoje relembrado no vinho do Porto Taylor’s First Estate Reserve.

Até 1929, o mercado britânico concentrou cerca de 66% das vendas de vinho do Porto. No entanto, o período entre a Grande Depressão e ao final da II Guerra Mundial marcou uma época devastadora para o sector, que provocou o colapso quase total do comércio do vinho do Porto. Para contrariar esta tendência, as empresas procuraram aumentar o número de mercados e diversificar a oferta. Assim, a Taylor’s lançou, em 1934, o Chip Dry, um novo estilo de vinho do Porto branco de aperitivo.

A década de 60 marca a recuperação do setor. Curiosamente, o mercado britânico não voltaria a assumir a primazia das exportações, devido a alterações nos padrões de vida e hábitos de consumo dos seus cidadãos. E foi assim que o mercado europeu, em especial o francês, emergiu como um dos principais importadores de vinho do Porto.

O novo milénio trouxe novos desafios. O volume de vendas começou a decair novamente e assistiu-se a uma concentração dos grupos económicos e a uma nova vaga de diversificação dos produtos vínicos e do seu universo.

Uma das mais entusiasmantes mudanças foi a criação da nova tendência conhecida por super tawnies. No outono de 2010, a Fladgate lançou no mercado uma edição muito limitada de um porto tawny datado de 1855, sob o nome Scion. Estava criada uma nova era no mercado dos vinhos do Porto.

Nesse mesmo ano foi inaugurada, em Vila Nova de Gaia, na zona dos armazéns de envelhecimento de vinho Porto, uma nova estrutura, o Yeatman Hotel, que representa uma inovadora fusão entre o acolhimento de luxo e cultura vínica para todos os amantes e curiosos do vinho.

Em 2020, o grupo inaugurou um projeto turístico de carácter holístico que representou um investimento de cerca de 105 milhões de euros. O World of Wine congrega um conjunto de museus, lojas, restaurantes, uma escola do vinho e uma galeria de exposições temporárias. E foi chegada, então, a hora de diversificar mais um pouco.

Uma nova era

O dia 21 de junho foi escolhido, pela The Fladgate Partnership, para apresentar uma nova era e uma nova divisão da empresa, a Fladgate Still & Sparkling Wines. Criada em 2023 após a compra da Ideal Drinks, que detinha propriedades nas regiões dos Vinhos Verdes, Dão e Bairrada, representa a entrada da empresa na produção de vinhos tranquilos após mais de 300 anos. Tal como referiu Adrian Bridge, o seu presidente, “houve sempre a expectativa que entrássemos nos vinhos de mesa no Douro, mas sempre dissemos que precisávamos das uvas das nossas quintas para acompanhar o crescimento das vendas das categorias especiais de vinho do Porto… E, entretanto, surgiu esta proposta para a compra da Ideal Drinks, que aceitámos”.

O projeto integra, na região da Bairrada, duas propriedades, a Quinta Colinas São Lourenço e a Quinta da Curia, com um total de 61 hectares. Na Região dos Vinhos Verdes inclui três propriedades, a Quinta da Pedra, a Quinta dos Milagres e o Paço de Palmeira, num total de 54 hectares. No Dão pontifica a Quinta da Bella, uma propriedade de 23 hectares.

O diretor da nova divisão, Raúl Riba D’Ave, explicou que “toda a gama de vinhos foi alvo de um reajuste nos preços e no número de referências disponíveis. O melhor exemplo disso mesmo é a marca Colinas que será apenas direcionada para a produção de espumantes”.

Para Adrian Bridge, “a internacionalização destas marcas é o grande desafio, mas o grupo acredita que, já este ano, a Fladgate Still & Sparkling Wines terá 30% das suas vendas nos mercados internacionais”.

A nova divisão da Fladgate Partnership marca o início de uma nova era na longa história da empresa, que se funde com a do vinho do Porto. Mas, acima de tudo, revela a plasticidade e capacidade de adaptação de uma companhia a um negócio cheio de vicissitudes, meandros e oportunidades, tal como o rio Douro.

(Artigo publicado na edição de Agosto de 2024)

Barbeito: O mundo de Ricardo Diogo

Pedi para o Ricardo repetir a resposta e ele persistiu: “sim, são mesmo onze novos vinhos”! Ricardo é Ricardo Diogo Vasconcelos de Freitas, líder da empresa Vinhos Barbeiro, fundada pelo seu avô há quase 80 anos, e onze são as novidades vínicas acabadas de lançar neste ano. Se para o universo de Vinhos da Madeira […]

Pedi para o Ricardo repetir a resposta e ele persistiu: “sim, são mesmo onze novos vinhos”! Ricardo é Ricardo Diogo Vasconcelos de Freitas, líder da empresa Vinhos Barbeiro, fundada pelo seu avô há quase 80 anos, e onze são as novidades vínicas acabadas de lançar neste ano. Se para o universo de Vinhos da Madeira lançar onze vinhos novos num único ano é já um feito para qualquer empresa, para a Barbeito, que se especializou, quanto aos seus topos de gama, em vinhos de verdadeiro nicho, é um feito ainda maior! Por isso não hesitei e fiz-me a caminho que, no caso, significa voar até à ilha da Madeira…

Por motivos diversos, sou um daqueles continentais que já foi há Madeira bem mais do que uma dezena de vezes. Isso, longe de me trazer alguma vantagem na prova dos seus magníficos vinhos, faz-me, isso sim, escrever sobre ilha de forma saudosa. Com efeito, e apesar da expansão imobiliária um pouco por todo o seu território (sobretudo em redor da cidade do Funchal, crescentemente mais metropolitana), aterro sempre na Madeira com a saudade reconfortante do seu clima ameno e da abundante vegetação. A propósito do clima, e uma vez que na Madeira as amplitudes térmicas são baixas durante todo o ciclo vegetativo, deve-se sobretudo aos solos de origem basáltica com pH baixo a produção de vinhos com elevada acidez e longevidade. Algumas castas, como o Sercial, ajudam nesse perfil também, o mesmo se dizendo quanto ao baixo álcool com que se vindima na ilha, muitas vezes abaixo dos 10%.

Não há outro lugar no país com paisagens tão repletas de inclinações dramáticas preenchidas por plantações verdejantes, ora de vinha, ora de banana, ora até, cada vez mais parece-me, de cana de açúcar. Pouca gente o sabe, e tenho sempre dificuldade em convencer os meus amigos continentais desse facto, mas a verdade é que, na Madeira, não há dia em que não se veja uma, ou muitas, manchas de vinhas no horizonte. Estão (quase) por toda a parte, ainda que associadas discretamente na paisagem verde da flora copiosa, apenas interrompida por estradas (invariavelmente a subir e a descer) ou aldeias mais ou menos isoladas. E basta olhar para essas vinhas, para concluir que os sistemas de condução mais utilizados são a latada ou pérgola, e a espaldeira. O cultivo da vinha é, efetivamente, muito disperso na Madeira, com as várias geografias locais a contribuírem para diferentes terroirs. É disso bom exemplo o facto de ouvirmos, todos os dias, que na costa sul ou norte, em redor desta ou daquela aldeia ou fajã ou praia, é melhor uma ou outra casta, uma ou outra exposição, etc. Mas o facto de a vinha se encontrar dispersa e presente em quase toda a ilha não significa que a área agrícola total seja significativa, bem pelo contrário, sendo que a pressão imobiliária e turística piora a situação. Falamos sempre de parcelas de pequena dimensão, quase sempre em “poios”, que são socalcos construídos de forma a contrariar o declive acentuado das encostas e a permitir a sua utilização agrícola. Naturalmente, a orografia montanhosa do território resulta na quase impossibilidade de recurso à mecanização, pelo que a maioria das práticas agrícolas (vindimas, podas, intervenções em verde) são efetuadas ainda manualmente.

Talvez por isso, a vinha tem uma implementação claramente familiar, com muitas famílias a produzir uvas, entre outros frutos. Também encontramos muitas adegas familiares e até pequenos armazéns de estágio de vinhos junto a casas particulares, geralmente cobertos por telhados de zinco e com as pipas, encimadas umas nas outras, suportadas na base por pedra de canteiro (daí o nome Canteiro que se atribui ao método mais nobre de evolução dos Vinhos da Madeira, sendo o método da estufagem para vinhos mais novos). A empresa Barbeito, a que nos dedicamos neste texto, utiliza alguns destes armazéns familiares para envelhecer os seus cascos (quase sempre barricas entre os 200 e os 500 litros), em diferentes localizações e altitudes na ilha.

Um percurso impressionante

A Madeira dispõe atualmente de menos de uma dúzia de produtores (já foram mais de 30 em meados do século passado), que processam cerca de 90% da uva da ilha, sendo o restante para consumo local. Em quase todos os casos, as casas produtoras compram uva, não sendo, até há bem pouco tempo, comum que uma casa de Vinho da Madeira fosse proprietária de vinhedos próprios com significativa dimensão. Nos últimos anos, parte destes produtores, inclusivamente alguns clássicos, foram sendo adquiridos por empresas maiores, em muitos casos estrangeiras e até multinacionais, o que espelha o prestígio do Vinho da Madeira, ainda que o seu consumo se tenha alterado de mais generalizado para mais ocasional, à semelhança de todos os generosos. Grande parte do Vinho da Madeira é ainda exportado, cerca de 80%, sendo os principais mercados europeus a França, Alemanha, Reino Unido, Bélgica e Suíça, e fora da Europa os EUA e o Japão (não por acaso, o capital social da Barbeito tem uma participação há várias décadas de um conglomerado japonês). O vinho não exportado é quase todo consumido na região, grande parte pelos muitos turistas que anualmente visitam a ilha.

Nesse lote de produtores clássicos, a Barbeito tem um lugar muito especial. Com efeito, a trajetória da empresa Barbeito nos últimos 20 anos tem sido impressionante, não só ao nível da qualidade dos seus vinhos, mas também da projeção nacional internacional dos mesmos. Isso deveu-se a vários fatores, sendo os principais a aposta de Ricardo em vinhos especiais, em muitos casos recorrendo a vinhos únicos estagiados em garrafões, e o perfil mais fresco e vibrante que todos os vinhos com sua assinatura têm. Voltando um pouco atrás no texto, é altura para confidenciar que Ricardo licenciou-se em História e deu aulas da disciplina, ainda que por pouco tempo. Teve uma garrafeira (que deixou saudades) no Funchal, a ‘Diogo’s’ que funcionava (ainda existe apenas online) ainda como um pequeno museu do vinho. Começou na empresa ao lado da mãe em 89 e, a acompanhar as vindimas, a partir de 1993 assumindo progressivamente a área de preparação dos vinhos, o que implicava já o loteamento final dos néctares à sua disposição. Alguns anos volvidos e sucede naturalmente à sua mãe, ascendendo a presidente do conselho de gerência da empresa e aí se mantém como a face mais visível, e a mais dinâmica dizemos nós, deste magnifico produtor.

De facto, desde o início, Ricardo implementou um estilo novo na sua empresa. Ainda que, no início, o tenha feito de forma pouco consciente (era o seu gosto e não um perfil estilizado), a verdade é que, ao longos dos anos, os consumidores de Vinho da Madeira foram habituados a um perfil mais seco e fresco sempre que provavam e bebiam uma garrafa de Barbeito. De tal modo que estou convencido até que esse perfil menos doce e mais vibrante, de que Ricardo tanto gosta, “fez escola” na região e contagiou positivamente algumas das restantes casas de Vinho da Madeira. Basta provar comparativamente os vinhos que a “concorrência” lança atualmente, e os que lançava há 10 ou 15 anos, para comprovarmos esta minha intuição. Hoje, como dantes, continuam soberbos; mas estão hoje menos doces.

Vinhos únicos e irrepetíveis

A par do estilo mais seco, Ricardo incutiu, na sua empresa, uma espécie de irrequietação positiva, uma necessidade de lançar vinhos novos e diferentes, algo que, no Continente, podemos encontrar noutras personagens vínicas como Dirk Niepoort, Anselmo Mendes, e, mais recentemente, António Maçanita, entre alguns outros. No caso de Ricardo, em vez de juntar vários lotes para criar um lote maior de algumas dezenas de milhares de litros, a sua preferência sempre foi produzir vinhos únicos, por vezes irrepetíveis. O seu gosto por História, e as recordações de ver a sua mãe a trabalhar na empresa, fazem com que Ricardo não dispense o contacto pessoal frequente com dezenas de viticultores, mesmo com aqueles com quem não colabora, e até com produtores e proprietários antigos de casas de vinho que, por esta ou aquela razão, já não comercializam. É disso bom exemplo a colaboração ativa com a família Eugénio Fernandes, cujas vinhas e adega ficam no Seixal, defronte da praia mais bonita e visitada do norte da ilha. Com efeito, tal adega (são famosos os Verdelhos e os Serciais antigos) fica a meras dezenas de metros da praia, algum comum na Madeira, mas sem que nenhum dos milhares de turistas que por lá veraneiam imaginem que tal seja possível. O mesmo sucede, agora no sul, na mítica Fajã dos Padres, uma língua de terra estreita, toda literalmente a beira-mar, no final de uma falésia vertical de 250 metros. Nesse pequeno território, entre mangas e peras-abacate (e lagartos!), crescem algumas videiras de Malvasia Cândida, uma das mais antigas da região e que só ali existem, há gerações ao cuidado da família Vilhena de Mendonça, que vinifica um pouco de vinho. As restantes uvas, quando existem (há anos de pouquíssima produção) ficam para Ricardo vinificar com mestria um dos seus vinhos mais excitantes e mais limitados. Como se denota do que venho escrevendo, percorrer a Madeira com Ricardo ao lado é ir parando, aqui e ali, para conversar com viticultores e visitar adegas antigas. Melhor é impossível.

No dia a dia, a atividade de Ricardo é, desde há muitos anos, fazer lotes de vinhos. Por dia, e não foi a primeira que o constatamos, Ricardo analisa e prepara entre 15 a 20 lotes. Ora está a aproximar-se de uma versão final em que trabalha há várias semanas, ora está a refrescar alguns lotes, sempre diagnosticando em que fase da evolução cada barrica e casco se encontram. No fundo, é como se estivesse diariamente a estudar e criar várias peças de um puzzle, para que um dia as venha a utilizar. Pode tratar-se de um trabalho por vezes solitário, encontrar-se, todos os dias, em sala de prova, sobretudo na definição e decisão dos lotes finais. Por um lado, é verdade que, após décadas de laboro, esse trabalho isolado de Ricardo acabou por ter a vantagem de revelar, aos consumidores, o gosto pessoal do seu criador. Porém, há já algum tempo que Ricardo tinha compreendido que beneficiaria de um parceiro constante e habitual na sala de prova. Não por acaso, aliás, Ricardo sempre procurou colaborações: fez dois lotes com Dirk Niepoort e, mais recentemente um vinho com Susana Esteban (este provado abaixo no texto), tendo no passado participado com Rita Marques no desenho de um Vinho do Porto. Ora, esse parceiro surgiu na pessoa de Sérgio Marques, madeirense de gema, sommelier de formação, com passagem por restaurantes de elevado gabarito, nacionais (caso do ‘Il Gallo d’Oro’, no Hotel Porto Bay, com duas estrelas Michelin) e internacionais. Provador nato, é ainda grande conhecedor, e colecionador, de vinhos Madeira, tendo sido, até há bem pouco tempo, o responsável pela loja de vinhos da Blandy’s (o ‘Wine Lodge’). Sobre a participação e intervenção de Sérgio, Ricardo não tem dúvidas: tem sido fundamental na definição dos últimos vinhos da Barbeito, enriquecendo a decisão final dos lotes pela troca de experiências e pontos e vista que, sendo diferentes, são convergentes.

E, efetivamente, isso mesmo constatámos mais uma vez, inclusivamente na sala de prova. Ricardo e Sérgio falam uma mesma linguagem, gostam de perfis muito parecidos, mas nem sempre coincidem totalmente. Quando isso acontece, ou quando reconhecem que o ponto de vista do outro é valido e beneficia o lote final, surge magia! Os 11 vinhos agora lançados são o reflexo dessa magia.

Nota: o autor escreve segundo o novo acordo ortográfico

(Artigo publicado na edição de Agosto de 2024)

-

Barbeito Projecto MEF

Fortificado/ Licoroso - 1978 -

Barbeito Projecto MEF

Fortificado/ Licoroso - 1994 -

Barbeito O Americano

Fortificado/ Licoroso - -

Barbeito O Engenheiro

Fortificado/ Licoroso - -

Barbeito Ribeiro Real Lote 2

Fortificado/ Licoroso - -

Barbeito

Fortificado/ Licoroso - -

Barbeito

Fortificado/ Licoroso - -

Barbeito Rainwater Lote Especial

Fortificado/ Licoroso - -

Barbeito Single Harvest

Fortificado/ Licoroso - 2011 -

Barbeito Casco Único

Fortificado/ Licoroso - 2007 -

Barbeito Curtimenta

Fortificado/ Licoroso -

CARCAVELOS VILLA OEIRAS: O renascer de um ícone

O projecto Villa Oeiras é muito mais do que uma iniciativa de produção de vinhos de Carcavelos, uma das mais pequenas regiões vitivinícolas de Portugal. É, sobretudo, uma iniciativa de recuperação de um património único, que se poderia ter perdido se a Câmara de Oeiras não se tivesse envolvido nisso. De outra forma, seria quase […]

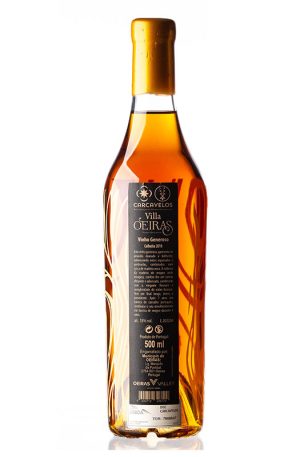

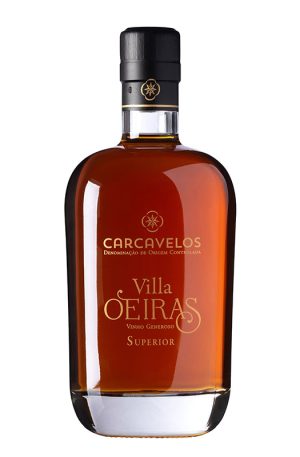

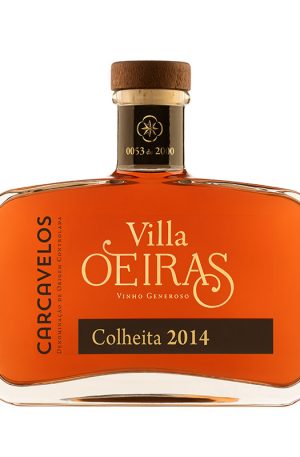

O projecto Villa Oeiras é muito mais do que uma iniciativa de produção de vinhos de Carcavelos, uma das mais pequenas regiões vitivinícolas de Portugal. É, sobretudo, uma iniciativa de recuperação de um património único, que se poderia ter perdido se a Câmara de Oeiras não se tivesse envolvido nisso. De outra forma, seria quase impossível impedir o avanço imobiliário sobre os espaços ainda livres deste concelho e de Cascais, onde a denominação está inserida. Como salienta o seu coordenador, Alexandre Lisboa, a autarquia está envolvida nesta iniciativa, “porque é de recuperação de um património de vitivinicultura, paisagístico e cultural, de uma região onde a Vitis vinifera, a videira europeia, está presente desde a última glaciação”. Acrescenta que é ali “cultivada há mais de dois mil anos e há relatos sobre os seus vinhos com 500 anos”.

A região aguentou a devastação causada pelo míldio, oídio e filoxera, que ocorreu em todo o país, recuperando e voltando a lançar vinhos com reconhecimento nos mercados nacional e internacional depois do início do século XX. Mas não conseguiu lutar contra o crescimento urbano sem a intervenção do estado, neste caso das Câmaras de Oeiras e Cascais, que reservaram, nos seus territórios, zonas que estão agora protegidas para a produção de Vinho de Carcavelos. Isso tem contribuído para o crescimento da área de vinha na região para os mais de 30 hectares actuais, e para a garantia que esta não vai colapsar.

Vinhas quase urbanas

Quando o projecto Villa Oeiras começou, existiam 12 hectares de vinha em produção em toda a denominação, divididos por cinco quintas diferentes. Eram microparcelas inseridas nas Quintas da Samarra, dos Pesos, Mosteiro de Santa Maria do Mar e na Estação Agronómica de Oeiras, a Quinta do Marquês do Pombal. “Era o que existia nos anos 80, mas hoje em dia há muito mais”, avança Alexandre Lisboa. Só a da Quinta do Marquês do Pombal, aquela que é gerida pela Câmara de Oeiras, tem 20 hectares, de um total de 33 que compõem toda a vinha que dá origem ao vinho de Carcavelos.

Mas, segundo o responsável, a região poderá chegar aos 41 hectares de vinha nos próximos anos, se todos os direitos de plantação forem usados. Claro que isto corresponde a um quintalinho em relação a toda a região de Lisboa, onde estão também inseridas as denominações históricas de Bucelas, a maior, e Colares, que tem actualmente cerca de 40 hectares de vinha.

Carcavelos inclui entre outros, para além da Câmara de Oeiras, a Câmara de Cascais, que começou a produzir vinhos há três anos na Quinta do Mosteiro de Santa Maria do Mar, a Quinta dos Pesos, que não está a produzir mas ainda está a engarrafar, a Quinta da Samarra, que tem 1,9 hectares, a Quinta de Valverde, que plantou dois hectares e o ex-chefe de cozinha Vitor Claro e a Adega de Belém, que compram uvas na Quinta da Ribeira e vinificam na Adega do Casal Manteiga, da Câmara de Oeiras. “São essencialmente vinhos de uvas tintas, que são transformadas na nossa adega”, conta Alexandre Lisboa, acrescentando que a sua autarquia cede as instalações porque quer que a região seja saudável e continue a produzir vinhos durante muitos mais anos. “Para que isso aconteça, abrimos as portas da nossa adega a outros produtores, para que possam transformar aqui as suas uvas e produzir Carcavelos, já que esta é a única adega a funcionar na região”, acrescenta.

Em busca do conhecimento

Em 2006, quando começou o envolvimento da Câmara de Oeiras na recuperação do património vitivinícola de Carcavelos, havia apenas um produtor, apesar de haver registo de produção todos os anos, mesmo que apenas de coisas muito pequenas, de mil, dois mil litros de vinho. “A sensação que existia e que me foi passada por todos os players da região na altura, era que não valia a pena produzir vinho de Carcavelos, já que as pessoas nem sabiam se o vinho era, ou não, bom”, conta o responsável do projecto. E é, com algum entusiasmo, que relata que apenas encontrou duas referências quando fez a primeira pesquisa no Google sobre o vinho de Carcavelos, ou seja, que não havia nada de consistente sobre o tema em 2006, quando a Câmara de Oeiras se envolveu neste projecto e que hoje “há milhares”. Na altura, aquilo que se sabia sobre os Carcavelos vinha da prova de vinhos antigos, como os da Quinta do Barão dos anos 50, ou da Quinta da Alagoa dos anos 20. “Ainda há pouco tempo provei um de 1906, um vinho extraordinário”, revela Alexandre Lisboa.

Era, pois, premente recuperar este património. A iniciativa nasceu dessa necessidade, com a visão “de produzir um vinho de Carcavelos baseado na excelência e em processos produtivos de excelência, que seja uma referência nacional e internacional de qualidade”. Foi isto que ficou escrito, em 2006, no documento base naquele que é hoje o projecto Villa Oeiras. Afinal, já que era necessário recuperar um património vitivinícola único, “o melhor era ter, como objectivo, fazer o melhor Carcavelos do mundo”, defende o responsável.

Mas isso não era possível de concretizar sem conhecimento. Por isso, os responsáveis pegaram em todo o saber que tinha sido adquirido, desde os anos 80 do século passado até 2006, pela Estação Agronómica Nacional, como base para o desenvolvimento do projecto.

Era preciso aprender a fazer o vinho de Carcavelos. Mas também definir quais as características que deveria ter o vinho acabado de fermentar, qual a aguardente mais apropriada para parar o processo, e como é que os vinhos deviam saber e cheirar quando acabados de fortificar. Foram essas as perguntas que Alexandre Lisboa fez a Estrela Carvalho, a responsável pelo projecto dos vinhos de Carcavelos desde a década de 80, as mesmas que ela tinha feito quando começou a fazer os vinhos de Carcavelos, já que pouco se sabia sobre estes temas na altura. Apenas estavam definidos os aromas e sabores dos vinhos antigos, os que tinham sido engarrafados há muito, “através das provas que foram sendo feitas de referências da Quinta do Barão, dos Pesos, da Alagoa e do Paulo Jorge”. Ou seja, não havia nada escrito em relação à prova de vinho novo e não se sabia nada sobre as características dos vinhos acabados de fermentar, e à medida que evoluíam com o tempo. Por isso, houve que investigar e experimentar, para encontrar a fórmula mais correcta para produzir o vinho de Carcavelos.

Entre a plantação das primeiras vinhas na Estação Agronómica, em 1985, e 2006, quando a Câmara de Oeiras assumiu o projecto, fez-se muita investigação e experimentação com aguardentes de origens e qualidade diferentes. Nos Villa Oeiras é só usada aguardente vínica da Lourinhã, e, para Alexandre Lisboa, é apenas essencial a sua qualidade.

Saber esperar pelo vinho

Saber esperar pelo vinho

Quando a câmara se envolveu no projecto foi necessário comprar pipas novas. “E fizemos isto porquê?”, interroga-se Alexandre Lisboa, explicando que não havia, naquela altura, qualquer estudo sobre o comportamento de madeiras em vinhos fortificados desta região. “E não podíamos perder a oportunidade de o fazer”, afirma. E, assim, os primeiros vinhos foram estagiados em madeiras de carvalho francês Limousin e Allier, carvalho nacional e castanho, com tosta média e forte. Como é evidente, ficaram marcados pela madeira e eram muito pouco apelativos no início, o que obrigou a espera prolongada e muitas provas para se ir avaliando a sua evolução, não só para se saber que tipo de vinhos originavam cada um destes tipos de madeira, mas também para identificar o período mínimo de estágio para o seu lançamento. Isso levou ao adiamento do lançamento de vinhos, mas, em paralelo, à aquisição de conhecimento sobre a melhor forma de fazer e envelhecer vinhos de Carcavelos, primeiro brancos e, algum tempo mais tarde, também tintos, porque o processo destes foi mais difícil de definir.

Depois de descoberto, de novo, o processo que dá origem à produção do vinho de Carcavelos, era necessário comunicar a região e os seus vinhos, não só para criar apetência no mercado, mas também para envolver mais produtores, como tem estado a acontecer. Primeiro foram publicitados os vinhos em cartazes por todo o concelho de Oeiras. Depois, foram feitas feiras temáticas como o “Há Prova em Algés”, que, este ano, já vai na 10ª edição, e outras.

“Temos também participado em feiras de vinhos um pouco por todo o país, de uma forma quase institucional, e concorrido em várias competições”, revela Alexandre Lisboa. Em 2021, a revista Grandes Escolhas classificou o Colheita Tinto 2009 como o Melhor Fortificado português, a par de dois vinhos do Porto, um Tawny 40 anos e um Vintage 2018. Classificações como estas também contribuíram para o projecto marcar posição no mercado e “para o reconhecimento da excelência do trabalho feito até hoje”. Segundo Alexandre Macedo, todos os anos o Villa Oeiras vende cerca de 50 mil garrafas, número que deverá crescer com o aumento da área de vinha. São vendidas em Portugal e exportadas para 15 países, sobretudo para os Estados Unidos, Brasil, Espanha e Reino Unido.

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2024)

20 anos de Santa Cristina

Ao completar 60 anos de idade, o empresário António Pinto entendeu que era tempo de encontrar um espaço agrícola de lazer onde pudesse reunir a família e os amigos. A sua esposa, Rosa Maria Pinto, foi decisiva na escolha de Celorico de Basto e da vertente vitivinícola, herdando de seu pai, viticultor, algumas parcelas de […]

Ao completar 60 anos de idade, o empresário António Pinto entendeu que era tempo de encontrar um espaço agrícola de lazer onde pudesse reunir a família e os amigos. A sua esposa, Rosa Maria Pinto, foi decisiva na escolha de Celorico de Basto e da vertente vitivinícola, herdando de seu pai, viticultor, algumas parcelas de vinha e a paixão pelo vinho.

António Pinto não queria, no entanto, mais um Vinho Verde comum. Pretendia um produto de qualidade elevada e de que se pudesse orgulhar. Com o objectivo de fazer bem feito e mente, recorreu ao enólogo Jorge Sousa Pinto, profissional de primeira linha, com provas dadas na região. A história é contada por este último em poucas palavras: “Quando conversei com o senhor António Pinto, em plena vindima de 2004, gostei muito do projecto e do seu empenho e disse-lhe que ia ajudar no que fosse preciso. Pensava eu que era para começar no ano seguinte. Afinal era para começar a trabalhar no dia seguinte, às sete da manhã já lá estava, na cave da sua residência, a receber uvas…”

A coisa, entretanto, foi ganhando outra escala e condições. Em 2008 começaram a fazer espumante, em 2013 construiu-se uma adega moderna, com tudo o que é preciso. A “brincadeira” de António Pinto transformou-se em 50 hectares de vinha, com mais de 400 mil litros produzidos em cada ano. “Nunca pensei que isto tomasse a dimensão que tomou”, confessa António Pinto. Entretanto, a sua filha Mónica Pinto tomou a direcção do projecto, assumindo a gestão e coordenação de toda uma equipa profissional dedicada ao negócio vitivinícola. Negócio que tem vindo a crescer de ano para ano.

A Quinta de Santa Cristina situa-se no coração de Basto, sub-região dos Vinhos Verdes. Entre vinha e floresta são cerca de 60 hectares, na margem direita do rio Tâmega, um espaço rodeado pelas serras de Fafe, Marão, Alvão e Cabreira, convidando ao sossego e harmonia entre vinhos e natureza. Na verdade, e como é habitual no modelo de minifúndio minhoto, o nome Santa Cristina serve de chapéu a diferentes propriedades, dispersas por três concelhos: Celorico de Basto, Cabeceiras de Basto e Ribeira de Pena. Assim, a Quinta de Santa Cristina propriamente dita, dispõe de 8 hectares de vinha, plantada com castas brancas e tintas: Alvarinho, Fernão Pires, Sauvignon Blanc, Espadeiro, Trajadura e Padeiro de Basto. A quinta da Capela são 5 hectares, com Trajadura, Avesso e Batoca. Na Tecla estão 3,5 hectares, com Alvarinho e Chardonnay, enquanto Fermil representa 2,3 hectares exclusivamente plantados com Arinto. Juntam-se, a estas, mais três quintas (as de maior dimensão) num total de sete: quinta de Salgueiros são 11 hectares, plantados com Trajadura, Loureiro, Azal e Padeiro de Basto; quinta de Agúnchos tem 10 hectares de Arinto, Alvarinho, Vinhão e Fernão Pires; e quinta de Parada, outros 10 hectares, com Arinto, Alvarinho, Azal e Loureiro. Todas estas vinhas encontram-se assentes no típico solo granítico da região, variando as altitudes (dos 200 metros de Fermil aos 500 metros de Salgueiros, com a média a rondar os 350 metros) e a exposição solar, ainda que esta seja maioritariamente Nascente/Sul. A cintura de serras de que acima falámos protege dos ventos marítimos mais agrestes, dando a esta região atlântica alguma influência continental.

Mónica Pinto, com os pais António e Rosa Maria, gere o dia da dia da empresa.

Batoca faz diferença

De entre a multitude de castas plantadas é de destacar a Batoca, uma casta autóctone e praticamente limitada à sub-região de Basto. Casta muito produtiva, encontrava-se sobretudo nas antigas ramadas, mas tem a vantagem, segundo Jorge Sousa Pinto, de oxidar lentamente e crescer na garrafa. Para o enólogo, a Batoca representa uma parte importante da herança vitivinícola local. “Ao longo do tempo, esta casta foi sendo esquecida e tornando-se quase extinta”, refere. “A Quinta de Santa Cristina dedicou-se à sua recuperação e preservação, e orgulhamo-nos de ser o único produtor a engarrafar esta variedade em separado.” De qualquer forma, do total plantado, 30% é Alvarinho, seguindo-se, por ordem de grandeza, Arinto, Trajadura e Loureiro. Tendo em vista os resultados alcançados por cada casta e os objectivos pretendidos, a enologia identificou já um excesso de Trajadura, que vai substituída, sobretudo, por Avesso e Arinto.

Em termos de modelo vitivinícola, foi adoptado o Sistema de Produção Integrada e Global, implicando seguir determinadas regras e boas práticas agrícolas, priorizando a preservação ambiental, a segurança e o bem-estar dos trabalhadores, a gestão de resíduos e a segurança alimentar. A título de exemplo, Jorge Sousa Pinto aponta a recuperação dos resíduos da poda, triturados e deixados no campo como matéria orgânica, reforçando o compromisso da quinta com práticas sustentáveis. A adega, construída de raiz em 2013, tem uma capacidade instalada para um milhão de litros, vinificando actualmente menos de metade, entre brancos, tintos, rosés e espumantes. Para além das incontornáveis cubas inox e sistemas de frio, Jorge Sousa Pinto e o enólogo residente, Bernardino Magalhães, contam com dois lagares de granito (com controle de temperatura) para a pisa e fermentação dos tintos mais clássicos, uma área de fermentação e estágio em barrica e ainda uma outra dedicada aos espumantes, que começaram a ser produzidos em 2008. A ideia é a marca Quinta de Santa Cristina aparecer unicamente em referências que signifiquem valor acrescentado. Diz António Pinto: “Queremos experimentar, testar, perceber o consumidor e só depois lançar no mercado um vinho que faça a diferença. Fazer bom e barato não é objectivo.” Corroborando a afirmação, é significativo que, desde 2023, todos os vinhos da Quinta de Santa Cristina, mesmo os considerados “entrada de gama”, sejam engarrafados sem qualquer adição de gás ou açúcar.

Verdes de garrafeira

Mais significativo ainda, o lançamento da linha Cave, que tem, como propósito, introduzir valor e mostrar, a quem ainda duvida, que os Vinhos Verdes podem ser grandes brancos, vinhos que ultrapassam a prova do tempo. Ao contrário de outros produtores da região que relançam agora vinhos que já estiveram no mercado há alguns anos, os vinhos da linha Cave assentam num conceito distinto. “São especificamente feitos para crescer em garrafa e lançar com dois ou três anos de idade. Não são vinhos que ficaram para trás”, acentua Jorge Sousa Pinto. Assim, todos os anos chegarão ao mercado vinhos varietais ou de lote baseados neste modelo. E há vinhos que vão esperar dois anos e outros esperam três, quatro, cinco ou mesmo seis anos, o que diz bem da confiança do enólogo e da capacidade de António e Mónica Pinto esperar pelo retorno do investimento.

Os vinhos da Quinta de Santa Cristina estão, sobretudo, no canal Horeca. A exportação representa já 40% do negócio, com mercados como Alemanha, Inglaterra, Polónia, Holanda, Suíça, Suécia e, mais recentemente, EUA e Japão, na linha da frente.

Desde 2015 que um dos focos da empresa tem sido o enoturismo, cujo espaço foi alvo de grande reformulação em 2020, com novas infra-estruturas (incluindo cozinha industrial) e um renovado programa dos espaços arquitectónicos, criando três ambientes que interligam vinhas e adega, um espaço multiusos com capacidade para 150 pessoas, um wine-bar e uma ampla loja. Para além das provas e da experiência gastronómica, os visitantes podem desfrutar de um vasto programa de actividades, incluindo visitas às vinhas (a pé, bicicleta ou TT), adega e cave, criação de lotes, e piqueniques na vinha ou nos jardins, aproveitando a paisagem natural.

Duas décadas transformaram a Quinta de Santa Cristina de espaço privado de lazer a ambicioso produtor de Vinho Verde, uma casa que conjuga como poucos três factores fundamentais: escala, qualidade e diferença. Uma importante mais-valia para uma região que tem cada vez mais coisas boas para nos mostrar.

(Artigo publicado na edição de Agosto de 2024)

-

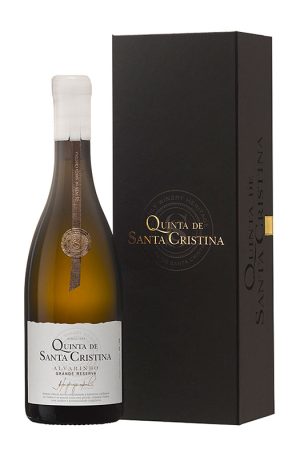

Quinta de Santa Cristina Cave

Tinto - 2019 -

Quinta de Santa Cristina Cave

Branco - 2020 -

Quinta de Santa Cristina Cave

Branco - 2020 -

Quinta de Santa Cristina Cave

Branco - 2020 -

Quinta de Santa Cristina

Espumante - 2017 -

Quinta de Santa Cristina

Espumante - 2020 -

Quinta de Santa Cristina

Tinto - 2022 -

Quinta de Santa Cristina

Rosé - 2022 -

Quinta de Santa Cristina

Branco - 2020 -

Quinta de Santa Cristina

Branco - 2022 -

Quinta de Santa Cristina

Branco - 2023 -

Quinta de Santa Cristina

Branco - 2023 -

Quinta de Santa Cristina

Branco - 2023 -

Quinta de Santa Cristina

Branco - 2023 -

Quinta de Santa Cristina

Branco - 2023 -

Quinta de Santa Cristina

Branco - 2023 -

Quinta de Santa Cristina

Branco - 2023

Titan: Os vinhos de altitude de Luís Leocádio

Luis Leocádio, 35 anos, enólogo e proprietário do projecto Titan, é natural da aldeia de Trevões, concelho de S. João da Pesqueira. Noutros tempos era conhecida como Trovões por ser uma zona de altitude sujeita a tempestades, com muita queda de granizo. “Mas essas condições climáticas alteraram-se para um clima mais ameno, e hoje a […]

Luis Leocádio, 35 anos, enólogo e proprietário do projecto Titan, é natural da aldeia de Trevões, concelho de S. João da Pesqueira. Noutros tempos era conhecida como Trovões por ser uma zona de altitude sujeita a tempestades, com muita queda de granizo. “Mas essas condições climáticas alteraram-se para um clima mais ameno, e hoje a terra é conhecida como Vila do Trevo devido a haver, por lá, muitos trevos”, conta o proprietário do projecto Titan. Saiu cedo de casa, com 12 anos, para estudar na Régua e terminar o ensino básico. Os pais, agricultores, trabalhavam na Quinta dos Lagares, em Favaios, Alijó, onde também viviam, tal como o enólogo fora do período escolar. “Foi aí que comecei a trabalhar durante as férias de verão, a partir dos 14/15 anos e a assumir alguns trabalhos de vinha e adega, porque o proprietário da quinta mos imputava”, conta.

A atracção pelo mundo rural

Quando chegou à altura de entrar na faculdade, ainda tentou escapar ao destino entrando, na primeira fase de candidaturas, em Gerontologia para fugir do mundo rural. Mas, 15 dias depois, decidiu deixar de resistir e foi para aquilo “que já sentia que era o que gostava”. Foi então que entrou no curso de Engenharia Agronómica em Viseu, onde fez a especialidade de Viticultura e Enologia. Conta que as coisas correram de tal forma bem que, ao final do primeiro ano, foi logo convidado por João Paulo Gouveia, docente da Escola Superior Agrária de Viseu e hoje também vereador do Município, para trabalhar no sector de enologia da empresa de consultoria em viticultura e enologia que detinha com outros sócios, a Vines & Wines.

Isso foi-lhe muito vantajoso e deu-lhe “um grande arcaboiço”, dado que a empresa tinha mais de 30 clientes. Eram sobretudo projectos da Beira Interior e do Dão, mas também da Bairrada e Douro, e o trabalho que foi desenvolvendo constituiu uma boa experiência. “Aprendi muito e cresci como enólogo”, conta Luís Leocádio.

Após terminar o curso decidiu voltar para o Douro, porque é lá que se sente bem. Trabalhou primeiro com João Cabral de Almeida em projectos dos Vinhos Verdes e do Douro a que este enólogo dava apoio, como a Casa da Calçada, no primeiro caso, e a Quinta do Estanho, no segundo, “que ele depois passou para mim, cerca de 2015, por não ter tempo”, revela.

Com o passar dos anos também passou a trabalhar na Quinta do Cardo, quando esta pertencia à Companhia das Quintas e noutros projectos mais pequenos. Entretanto já tinha iniciado o projecto pessoal, de forma ainda muito pequena e experimental. Foi a partir de 2018 que o Titan começou a crescer e a Luis Leocádio a dispensar-lhe cada vez mais tempo até que, em meados de 2019, passou a focar-se quase a tempo inteiro nele, apesar de ainda manter algumas consultorias.

As terras altas do Douro, onde a vinha rareia e se cruza com o olival tradicional, é o lugar onde se situam as parcelas que dão origem ao Vale dos Mil branco, tinto e rosé.

A aposta nas origens

Quando criou o projecto Titan, Luis Leocádio queria essencialmente “defender a honra das suas origens”, uma zona do Douro que está em crise há muito. “É um território de altitude, que já não tem quase direito a benefício em termos de licenças de produção de Vinho do Porto”, conta o enólogo, explicando que Trevões tinha uma adega cooperativa com uma capacidade de 15 milhões de litros de vinho e uma área de vinha significativa até que, à volta de 2010, “com as quebras constantes do benefício e libertação das licenças, as pessoas foram sendo convidadas a vender as suas e toda a gente arrancou a vinha, que passou a ser mais rara”.

Luis Leocádio, que via, ali, uma zona com muitos anos de provas dadas, acreditou que investir nela podia ser uma aposta com futuro. “Tem as capacidades certas para produzir vinhos frescos e mais gastronómicos, aqueles que o mercado procura cada vez mais”, conta. Explica, também, que se apaixonou, desde muito cedo, por aquela paisagem de montanha e de vinhas velhas, e decidiu investir. Começou por produzir a partir de dois talhões, poucas quantidades de vinho, cerca de mil litros de branco e dois mil de tinto no primeiro ano, parte com estágio em barrica e parte com estágio em barro. “Como os resultados foram muito bons, decidi que era ali que iria desenvolver o meu projecto, não só porque era diferenciador e tinha muita ligação à terra, mas também porque me permitia apresentar, ao mercado, vinhos distintos”, explica.

Tradições das aldeias

Depois de comprar ou alugar vinhas velhas que foi procurando e seleccionando, começou a produzir vinhos baseando-se nas tradições das aldeias da sua zona. É um conhecimento que foi adquirindo com a leitura de alguns documentos que contam a história do dia a dia das pessoas da região, incluindo a forma como faziam agricultura e trabalhavam os seus vinhos. E estes foram sendo feitos em função do que foi aprendendo, para serem a interpretação de cada terroir em todos os sentidos, pois são de vinhas velhas e resultam de uma viticultura e de uma forma tradicional de fazer vinho.

“Aquele que estagia em barro não é mais nem menos que o reflexo de uma realidade de outros tempos, que encontrei escrita num pequeno excerto de um livro de um escritor da zona, onde contava o dia-a-dia da vitivinicultura da região”, conta o enólogo, revelando que, por ali, os vitivinicultores vindimavam na mesma altura das outras zonas do Douro. Só que, a cerca de 500 metros de altitude, as uvas eram mais verdes e originavam vinhos mais difíceis de beber. Como também não havia grande tradição de valorização, nem dinheiro, nem grandes caves com capacidade para armazenar os seus vinhos, os locais construíam os seus próprios vasilhames, em barro, ou cimento, “e os vinhos melhoravam muito com aquele tipo de estágio, mas mingavam com o passar do tempo, devido à evaporação”, conta Luis Leocádio. “A fermentação era feita em lagar, e os vinhos ganhavam uma ligeira oxidação, porque têm um envelhecimento mais forçado, mais rápido e perdiam água nos depósitos tradicionais usados na zona”, explica o enólogo, acrescentando que, “para além disso, este tipo de recipientes propiciam a precipitação mais rápida dos cristais dos vinhos, contribuindo para que fiquem mais bebíveis, com menos acidez”.

Luís Leucádio com Diogo Martins, o outro enólogo da empresa e o 666, um branco de Távora Varosa produzido com uvas da casta cerceal de uma vinha muito velha.

Um Douro distinto

Os vinhos que Luís Leocádio produz expressam um Douro diferente e o enólogo acredita que trouxeram uma lufada de ar fresco ao mercado, o que contribuiu para o sucesso da sua empresa.

O despertar resultou de uma prova cega de vinhos feita pelo blogger Paulo Pimenta, que já tinha provado alguns. “Estava a cerca de meio ano de os lançar, e ele telefonou-me a dizer que gostava de os ter na prova em primeira mão”, conta, acrescentando que enviou as duas referências que tinha, Vale dos Mil e Estágio em Barro, que acabaram por ser os primeiros classificados dos dois painéis em prova. O resultado originou burburinho e alguma pressão de mercado, “já que muita gente os queria comprar e provar e isso deu-me um pouco mais de confiança para avançar”, explica.

Os primeiros vinhos foram lançados em junho de 2018, em embalagens atractivas e diferenciadas e três meses depois tinham sido todos vendidos. Em Outubro, foram lançados os vinhos de 2017 da gama Titan, que também esgotaram em pouco o tempo, “o que nos criou uma pressão suplementar para aumentar quantidades”. “A partir daí que comprámos mais vinha, e começámos a solidificar e aumentar as parcerias com os agricultores, para produzirmos mais quantidade, mantendo sempre o perfil, já que ainda hoje há margem para crescimento da produção na zona onde colhemos as uvas”, diz Luis Leocádio.

No início, os seus vinhos chegavam sobretudo aos curiosos, aqueles que gostam de provar marcas novas. Mas hoje, com o crescimento do projecto, já o público em geral prova os vinhos, apesar de ainda não estar muito familiarizado com o seu estilo. Têm muita acidez e são sobretudo vinhos gastronómicos, para mesa, que Luis Leocádio gosta de trabalhar com restaurantes e garrafeiras, que “são o melhor veículo” para passar a sua mensagem. “Nós fazemos vinhos para a comida”, afirma.

O custo da diferença

Os vinhos da casa Titan têm preços de mercado muito diferenciados uns dos outros, já que começam próximos dos 12 euros, para os INDIEgente, e vão até aos cerca de 666 euros (preço recomendado) para o Titan Daemon 666, um vinho branco raro de vinhas muito velhas da casta Cerceal. Luis Leocádio diz que procura que o PVP seja o mais justo possível e reflicta o seu custo de produção. No caso das suas vinhas próprias, cerca de seis hectares distribuídos em várias parcelas do Douro Superior, o custo por quilo de uva anda pelos 10-12 euros, dependendo da forma como corre cada ano.

Se houver mais surtos de doenças, que obrigam a mais intervenções na vinha, os custos naturalmente sobem. “São vinhas tradicionais, não mecanizadas e de difícil acesso, que exigem muita mão de obra, num tempo em que ela praticamente não existe”, lamenta o enólogo. Explica, também, que em cada vinha há muitas castas brancas e tintas que são vindimadas em separado, o que contribui, também, para o crescimento de custos. O preço por quilo de uva nos viticultores parceiros é, apesar de elevado, mais baixo do que o das vinhas próprias. “É essa uma das grandes diferenças que influenciam os preços das diferentes referências de vinhos que colocamos no mercado”, diz Luis Leocádio, dando o exemplo dos vinhos Vale dos Mil, de vinhas velhas, que têm o PVP de 35 euros, enquanto os INDIEgentes, de vinhas de parceiros, custam cerca de 12 euros. “São os valores justos, que têm em conta todos os custos, embora, em termos de qualidade, os vinhos possam, ou não, valer mais”, defende o enólogo, salientando que nunca foi criticado pelos preços praticados, “porque as pessoas acham-nos justos pela qualidade que os nossos vinhos têm”.

(Artigo publicado na edição de Agosto de 2024)

-

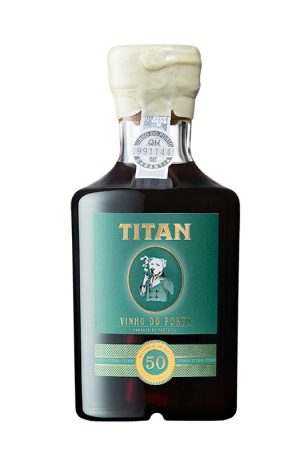

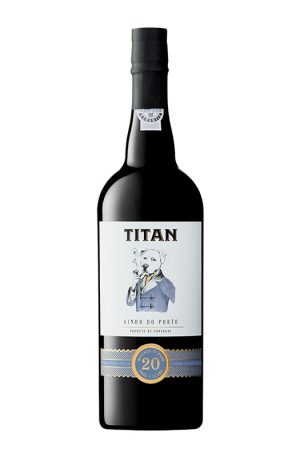

Titan of Douro

Fortificado/ Licoroso - -

Titan of Douro

Fortificado/ Licoroso - -

Tinta of Douro Fragmentado Blend II

Tinto - 2021 -

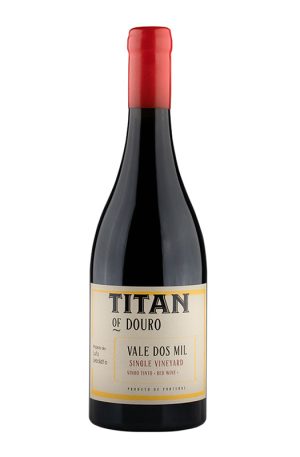

Tinta of Douro Vale dos Mil

Tinto - 2021 -

Titan of Douro Estágio em Barro

Tinto - 2020 -

Titan of Beira INDIEgente

Tinto - 2022 -

Titan of Douro Vale dos Mil

Rosé - 2022 -

Titan of Douro

Rosé - 2023 -

Titan of Douro Fragmentado Blend III

Branco - -

Titan of Douro Vale dos Mil

Branco - 2021 -

Titan of Douro Estágio em Barro

Branco - 2020 -

Titan of Távora-Varosa Daemon

Branco - 2021 -

Titan of Beira Interior INDIEgente

Branco - 2021

Grande Prova: Alvarinho, Loureiro, Avesso e muito mais!

Quando nos referimos a região dos Vinhos Verdes, incluindo vinhos com IG Minho (a área de produção destes coincide com a DO Vinho Verde), falamos de uma região grande, com quase cinco dezenas de concelhos do noroeste do nosso país. O limite sul é próximo de Arouca (ainda que pouca gente o saiba). Transita depois […]

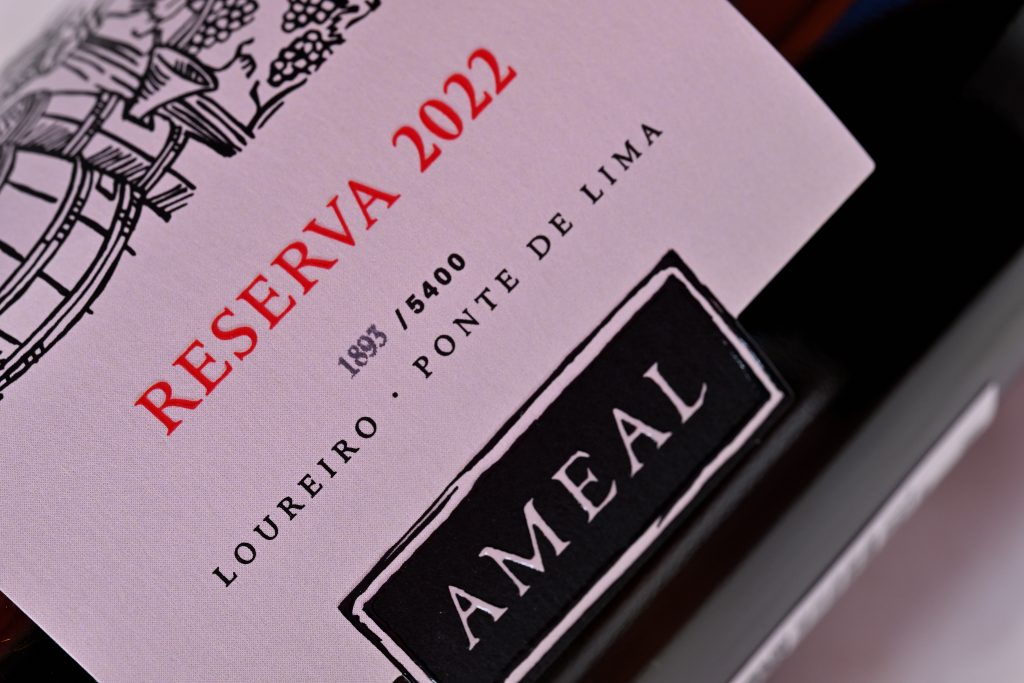

Quando nos referimos a região dos Vinhos Verdes, incluindo vinhos com IG Minho (a área de produção destes coincide com a DO Vinho Verde), falamos de uma região grande, com quase cinco dezenas de concelhos do noroeste do nosso país. O limite sul é próximo de Arouca (ainda que pouca gente o saiba). Transita depois por parte do Rio Douro e todo o Minho até à fronteira norte com Espanha, sempre com muita diversidade de territórios e de castas. Percorrendo as letras do abecedário, na região dos Vinhos Verdes podemos perder-nos entre Amarante ou Amares até Vizela ou Vila Verde, passando por Baião, Braga, Melgaço, Penafiel e Santo Tirso. Entre cada um destes territórios muda a latitude e a longitude, a proximidade ao oceano, e a altitude e os declives dos vários vales por onde os rios serpenteiam (Minho, Lima e Douro, entre outros, pois a região é abundante em água). No que a solos diz respeito, a matriz é claramente granítica. Mas podem existir faixas xistosas, quase sempre com propensão para solos ácidos e por vezes com textura franca. Já quanto a castas brancas, a nossa prova mostra-nos que Alvarinho, Avesso e Loureiro são apostas seguras para os vinhos com mais ambição. Mas a região tem mais, muito mais! É o caso do Arinto (Perdernã) presente em muitos lotes, Azal e Fernão Pires (ou Maria Gomes) que começam a renascer, Folgasão, Gouveio, Malvasia-Fina e Trajadura, entre mais meia dúzia apta a DO. Naturalmente, cada sub-região – e a região dos Vinhos Verdes tem muitas, quase uma dezena – tem as respetivas castas mais aptas e adaptados, como seja o Avesso em Baião, o Loureiro em Lima, e o Arinto espalhado por algumas sub-regiões como seja Amarante, Ave e Basto. Ainda no que a castas brancas respeita, as estrangeiras Chardonnay, Chenin, Riesling, e Sauvignon Blanc são permitidas com IG Minho, ainda que claramente minoritárias.

Ainda quanto à região, referimo-nos a uns impressionantes 17.300 hectares de vinha plantada, praticamente 9% da área de vinha portuguesa, espalhados por mais de 13000 produtores e três centenas de engarrafadores. Trata-se, sem dúvida, de uma região de sucesso crescente, com produções por hectare que conseguem beneficiar o produtor (facilmente rondando as 10 toneladas, e mais ainda para vinhos com menos ambição), e vinhos de perfil fresco e com boa acidez, em muitos casos com álcool mais baixo do que noutras regiões do país. Em 2022 comercializou-se 66.893.041 litros de vinho branco, metade para exportação, com as vendas numa tendência positiva (a exportação triplicou em menos de década e meia), ainda que mais estabilizada quanto aos últimos anos. Referindo-nos a 2022 em especial, o valor para a exportação cifrou-se nuns valorosos 81 milhões de euros. Com tantos números a seu favor, a região só pode crescer agora em valor, valorizando o seu produto e procurando, nem que seja moderadamente, aumentar o preço médio por garrafa que anda pelos 2,63€ na distribuição nacional.

Requalificação de vinhas, adegas e conceitos

Os bons resultados da região justificam-se também pela requalificação de muita vinha nos últimos 20 anos, reconversão de práticas agrícolas ultrapassadas e uma adaptação quase perfeita à tendência de termos anos mais quentes, decorrente do aquecimento global. Com efeito, mesmo em anos quentes, como foram 2019 e sobretudo 2022, com problemas em quase todas as regiões do nosso país, a região dos Vinhos Verdes consegue passar relativamente incólume mantendo frescura nos mostos. Os enólogos que contatámos confidenciaram-nos que, salvo uma ou outra exceção (foi o caso da primeira semana de agosto em 2018), as vinhas não têm sofrido na região com o escaldão e que, com o aumento da temperatura anual, existe atualmente mesmo mais consistência na produção e qualidade. É certo que a região é, por vezes, ainda fustigada com pragas e doenças, seja míldio, ódio ou flavescência dourada (tornando mais difícil a disseminação das práticas biológicas), que podem provocar quebras de 25% na produção (neste ano de 2024 já foram muitos os tratamentos para a maioria dos produtores) mas, mesmo assim, a produção anual consistente, o aumento da qualidade geral e a procura em alta mantém a atividade da vitivinicultura nos Vinhos Verdes como atrativa.

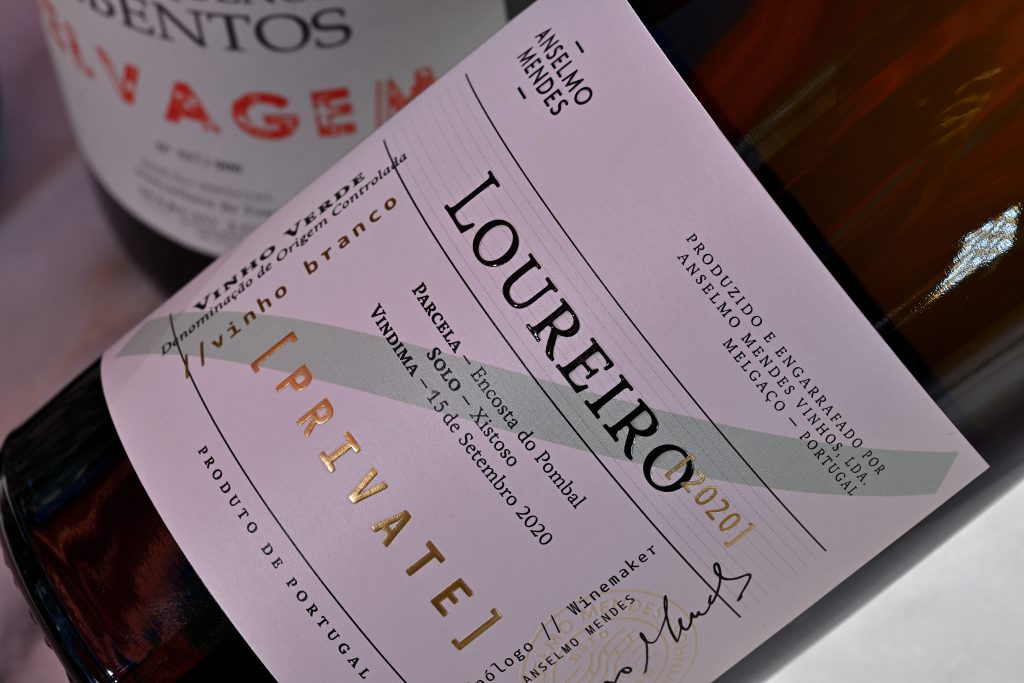

O nosso painel focou-se em vinhos brancos, pois estes representam quase 90% do que produz a região. Destes, abordámos os vinhos de categoria superior e de todas as sub-regiões, à exceção de Monção e Melgaço, por esta ser aquela a que mais nos temos dedicado, e quase sempre em exclusivo, em provas anteriores. Ora, as mais de duas dezenas de brancos que provámos podem ser divididas por grupos mais delimitados: por um lado, os monocasta de Alvarinho (de Gondomar a Lousada, passando por Felgueiras), por outro os Loureiro (quase todos do Vale do Rio Lima), e os Avesso (essencialmente de Baião do Vale do Douro), e ainda os restantes, muitos deles vinhos de lote com as castas anteriores e alguns outros monocastas de Azal, Gouveio e um até de Chardonnay. No final da prova, os Alvarinho mostraram o potencial da casta, mesmo fora do seu local de eleição, com vinhos com sabor, corpo e de bom recorte, vários deles com fermentação e estágio em barrica. Os Loureiro revelaram-se a alto nível – esplendorosos os de Anselmo Mendes e Ameal, dois dos três primeiros classificados –, com subtilezas florais e cítricas sem igual. Os vários Avesso em prova revelaram que são cada vez mais uma aposta segura do Vale do Douro, num perfil próprio, com mais cor e mais fruta madura do que os restantes, ainda que, num ou outro caso, não estejamos totalmente convencidos da vantagem da fermentação e estágio em barrica. Também os vinhos de lote mais tradicionais, com Alvarinho e Loureiro em mistura, e/ou com um pouco de Arinto, estiveram a muito bom nível, confirmando um perfil da região jovem e leve, de baixo álcool e perfeito para os dias mais quentes e para a gastronomia estival. E houve ainda lugar para algumas surpresas, caso do Azal de Márcio Lopes, do projeto Sem Igual (aqui com Arinto também) e do topo de gama do produtor Cazas Novas, três vinhos que têm tanto de tradicional, no que toca à viticultura, como de sofisticação na enologia!

Nota: o autor escreve segundo o novo acordo ortográfico

(Artigo publicado na edição de Agosto de 2024)

-

Quinta de Lourosa

Branco - 2023 -

Quinta de Carapeços

Branco - 2022 -

Teixeiró

Branco - 2023 -

Pluma

Branco - 2020 -

Adega Ponte de Lima

Branco - 2022 -

Tojeira

Branco - 2022 -

Quinta do Tamariz

Branco - 2019 -

Quinta da Raza Vinha de Lamelas

Branco - 2022 -

Quinta da Lixa

Branco - 2019 -

Portal das Hortas

Branco - 2021

Quinta da Atela: O início de uma nova era

Quem circula pela estrada N118 entre Almeirim e Alpiarça, aproximadamente a meio-caminho passa por umas portadas e um muro branco com símbolo da Quinta da Atela e vinhas dos dois lados da estrada. Por trás destas portadas encontra-se uma unidade de produção de vinhos com uma gama bastante completa, uma bem interessante oferta de enoturismo […]

Quem circula pela estrada N118 entre Almeirim e Alpiarça, aproximadamente a meio-caminho passa por umas portadas e um muro branco com símbolo da Quinta da Atela e vinhas dos dois lados da estrada. Por trás destas portadas encontra-se uma unidade de produção de vinhos com uma gama bastante completa, uma bem interessante oferta de enoturismo e várias salas para eventos de 70 a 500 pessoas, e ainda uma casa com quatro suites. Os 600 ha da quinta, dos quais 150 são de vinha, permitem uma exploração diversificada.

Tudo começou há 700 anos

A história da propriedade remonta ao século XIV, tendo os Condes de Ourém como os primeiros proprietários. Os tempos passavam, mudavam-se os donos, nem todos traziam benefício à propriedade. No final do século XX a quinta foi comprada por Isidoro Maria de Oliveira, empresário na área das carnes e fundador da icónica marca Salsichas Izidoro. A revolução de 25 de Abril em 1974 trouxe uma expropriação e ocupação da propriedade que durou uma década, até que foi devolvida ao legítimo proprietário num estado muito degradado. Nos anos 90 do século passado, um membro da família Oliveira, Joaquim Manuel de Oliveira, tomou conta da quinta, investindo na vinha e renovando as instalações. Após a sua morte, em 2012, a propriedade atravessou novamente um período de estagnação.

A mais interessante e promissora história da Quinta da Atela começou em 2017, quando a propriedade foi adquirida pelo casal de empresários Anabela Tereso e Fernando Vicente, administradores da Valgrupo, holding de peso do sector da agropecuária. Ao longo de quase 40 anos construiram praticamente um império verticalmente integrado, incluindo criação, abate e transformação animal, constituído por um total de 32 empresas. A produção de vinho é uma nova página nesta história empresarial.

Há, na propriedade, 20 hectares de uma vinha velha de Castelão com mais de 70 anos, a “Carvalhita”.

Uma referência do Tejo

Anabela Tereso ficou à frente do novo negócio. Não se deixou intimidar nem pela dimensão da quinta, nem pela quantidade de melhorias que precisavam de ser introduzidas, nem pelo facto de não ter nenhuma formação em vinhos. Arregaçou as mangas e agarrou o desafio. O objectivo era bem definido: fazer da Quinta da Atela uma referência na região do Tejo (e no país) em termos de enoturismo e produção de vinhos. E não se desviou dele. Quem se casou e começou a trabalhar aos 18 anos, está habituado a conjugar a vida familiar e profissional, tem força de vontade e resiliência suficiente para fazer tudo o que seja necessário para avançar. E a região do Tejo precisa de projectos destes.

Para assegurar a enologia contrataram novamente o reputado e experiente enólogo António Ventura. Novamente, porque o percurso do enólogo já passou pela Quinta da Atela ainda nos tempos do anterior proprietário, de 1997 até 2012, e ainda como consultor até 2016. Em 2020, António Ventura foi convidado por Anabela para assegurar o destino dos vinhos da propriedade, função que continua a assumir com a discrição, a elegância e a eficácia que lhe são conhecidos. Um autêntico “alfaiate” que faz vinhos por medida e ajudou repensar e redefinir a gama e o perfil dos vinhos, de acordo com as espectativas dos proprietários.

A função de enólogo residente e responsável de viticultura é assumida por Filipe Catarino.

O objectivo estava bem definido: fazer da Quinta da Atela uma referência na região do Tejo. Quando Anabela Tereso ficou à frente do novo negócio, não se deixou intimidar. Arregaçou as mangas e agarrou o desafio

Muitas castas e um Castelão especial

Um (longo) passeio pelas vinhas num atrelado de trator é uma experiência bem “autêntica”. O pó dos caminhos não alcatroados e o calor habitual para a zona da Charneca na região do Tejo lembra-nos que o trabalho de viticultura numa área com esta dimensão não é fácil. Para além das vinhas deu para apreciar os montados, ver criação de bovinos (que ficaram contentes ao ouvir o som do trator e a pensar que lhes trouxemos comida).

Mais de 20 castas estão plantadas na quinta, entre as típicas da região como a Castelão e Fernão Pires e as internacionais que incluem Chardonnay, Gewurztraminer, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Marselan e Merlot. Há, também, 20 hectares de uma vinha velha de Castelão com mais de 70 anos (plantada em 1953), a “Carvalhita”. A vinha é antiga, mas nada tem de decrépita e mostra ainda um vigor admirável. É precisamente desta vinha que agora foi lançado o fantástico monovarietal que tivemos a oportunidade de provar durante a visita.

A quinta trabalha exclusivamente com uva própria. O portfólio de vinhos abrange várias gamas, desde Colheita até Grande Reserva, e todas as categorias, desde espumantes até licorosos e uma aguardente vínica velhíssima e mais de 10 vinhos monovarietais, brancos e tintos. No total a Quinta da Atela produz 1,2 milhões de litros, sendo 50% vendido a granel. Vendem praticamente tudo no mercado nacional, começando agora a explorar os mercados de exportação.

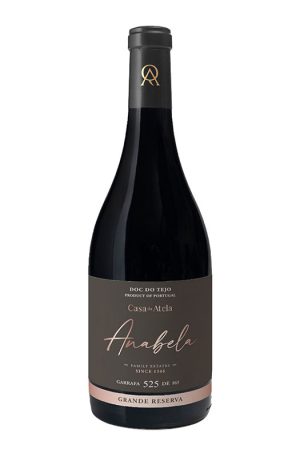

Dos lançamentos mais recentes provámos o monovarietal de Sauvignon Blanc, bem conseguido, fresco e crocante, um belíssimo Castelão das vinhas velhas e uma surpresa que a enologia fez à proprietária pela sua determinação e dedicação ao projecto; um vinho que se chama Anabela, com designação de Grande Reserva.

Um tinto de homenagem

António Ventura explicou que “numa prova rotineira das barricas com vinhos em estágio, destacaram-se algumas delas pela excelência dos vinhos que continham, e foi então que nós, equipa de enologia, decidimos que existia ali potencial para um Grande Reserva tinto.” O passo seguinte foi mais difícil: escolher o nome para este novo topo de gama da casa. “Eventualmente, concordámos que o vinho, pelas suas características de excelência, ao nível da qualidade, frescura, intensidade e persistência, tinha tudo para ser uma singela homenagem da equipa à mentora do projeto da Quinta da Atela. Desenvolvemos, assim, o lote em completo segredo, tendo sido apresentado a Anabela Tereso apenas na fase final, e para sua enorme surpresa, com a sugestão de usar o seu nome próprio no rótulo deste belíssimo tinto”. Este vinho obteve a designação de Grande Reserva na câmara dos provadores da CVR do Tejo.

O Sauvignon Blanc é produzido com uvas de duas vinhas – uma plantada em 1999 e a outra em 2018 – instaladas em solos arenosos, pobres e bem drenados. Fermentou e estagiou em inox para preservar os aromas primários típicos da casta, com bâtonnage semanal para conferir mais textura. O Castelão fermentou em pequenos lagares de inox após pré-maceração a frio, por 24h, com estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês “Allier”, 50% novas e 50% de segunda utilização. O Anabela é um lote de Petit Verdot, Merlot e Syrah em partes iguais, com estágio de 16 meses em barricas de carvalho francês “Vosges” e “Allier”, 70% novas e 30% usadas.

(Artigo publicado na edição de Agosto de 2024)

Barca Velha 2015: Um Douro (muito) Especial

Para além de ser um vinho histórico, é um vinho cheio de histórias, mais pequenas e pessoais. As histórias de como, quando, onde e em que circunstância se tomou o primeiro contacto com este mítico vinho. Variam as pessoas, os anos e as emoções criadas pelo momento, mas há um denominador comum – o primeiro […]

Para além de ser um vinho histórico, é um vinho cheio de histórias, mais pequenas e pessoais. As histórias de como, quando, onde e em que circunstância se tomou o primeiro contacto com este mítico vinho. Variam as pessoas, os anos e as emoções criadas pelo momento, mas há um denominador comum – o primeiro Barca Velha na vida não se esqueçe. Certamente muitos colegas meus têm uma história para contar. Eu tenho a minha.

Foi em 2010 quando um casal de amigos veio de Moscovo para passar cá as férias. O marido da minha amiga era um homem de negócios, considerava-se apreciador e só bebia vinhos caros italianos e franceses. Naturalmente, perguntou-me qual era o melhor vinho de Portugal, quando entrámos numa garrafeira. Contei-lhe a história do Barca Velha e expliquei que nunca o tinha provado e não posso acrescentar a experiência própria à minha recomendação. O meu amigo comprou, sem pestanejar, duas garrafas do Barca Velha 2000, uma das quais ofereceu-me e disse: “Tens que provar, é para ti.” E provei. Era bem diferente do que estava à espera: não era uma bomba de sabor cheia de potência, mas um vinho extremamente elegante e estruturado, repleto de frescura e com um final tão longo que me impressionou.

Porque é um vinho mítico?

O Barca Velha foi criado em 1952 pelo enólogo/provador da Casa Ferreirinha, Fernando Nicolau de Almeida, perseguindo um sonho de produzir um vinho tinto de alta qualidade no Douro, região onde quase exclusivamente se produzia vinho do Porto na altura. Em condições conseguiu arranjar apenas as uvas. Todo o processo de vinificação foi um enorme desafio, só ultrapassado graças ao engenho e à enorme força de vontade do criador do Barca Velha. Para uma versão completa, recomendo vivamente a leitura do livro “Barca Velha – Histórias de Um Vinho”, de Ana Sofia Fonseca.

O Barca Velha não é declarado todos os anos, pois por muita perícia e cuidados na viticultura e enologia, milagres não existem, e o ano nem sempre entrega a qualidade intrínseca pretendida para um vinho deste nível de exigência.

O estilo muda?

Sim, com certeza. Passaram mais de 70 anos desde a colheita de estreia e muita coisa mudou desde então: as vinhas e as castas que dão origem ao vinho, as práticas de viticultura, as adegas, a tecnologia e o tipo das barricas utilizadas.

Seria ingénuo pensar que o Barca Velha 1952, feito de uvas não desengaçadas (não havia desengaçadores na altura) numas tinas com gelo transportado à noite de Matosinhos para o Douro Superior e estagiado em barricas de carvalho português, bem mais poroso do que o francês, fosse igual ao Barca Velha 2015, produzido com todos os cuidados e atenção nos detalhes, desde a uva até ao mais ínfimo pormenor, em barricas escolhidas propositadamente para este vinho. A composição varietal também é ajustada para garantir a estrutura, complexidade, frescura e potencial de guarda. A Touriga Franca (43%) garante a estrutura juntamente com Touriga Nacional (40%), responsável pelo aroma e complexidade. Ambas são a espinha dorsal do Barca Velha 2015. Pela primeira vez, o Sousão entrou no lote com 10% a conferir tanino e acidez, ultrapassando o Tinto Cão (5%) e a Tinta Roriz (2%) em proporção. As uvas provêm das vinhas de altitudes e locais diferentes da Quinta da Leda e também das propriedades da Casa Ferreirinha nas zonas altas de Meda.

O que se mantém inalterável é a filosofia do vinho, a vontade e a capacidade de alcançar uma perfeição, mesmo que não seja absoluta, conceptual e contextual.

Como se decide um Barca Velha?

Em 1960 foi criado o Reserva Especial, um vinho que é declarado também em anos de excelência, quando a sua expectativa de longevidade é ligeiramente inferior ao Barca Velha.

Os primeiros indícios de um vinho excepcional surgem na vindima. Se assim for, no final do estágio em barrica (cerca de 18 meses) o lote é engarrafado em garrafas borgonhesas (ao contrário dos outros vinhos da Casa Ferreirinha, que vão para as garrafas bordalesas) e, apelidado de “Douro Especial”, inicia o seu estágio de vários anos em cave para sair de lá com o rótulo de Barca Velha ou de Reserva Especial. Ao longo deste tempo, o enólogo responsável por perpetuar o legado, Luís Sottomayor, com a sua equipa, vai provando o vinho e acompanhando a sua evolução. A decisão acaba por não ser espontânea, é antes uma convicção que se cria na sequência de muitas provas. “Às tantas, a decisão que se coloca não é ser, ou não, Barca Velha, mas qual o momento certo para o lançar” – explica o enólogo. Procura-se o momento, quando o vinho começa a ficar pronto. Cada Barca Velha à nascença tem cerca de oito anos de estágio; o 2015 teve nove.

O preço é justo?

Não existe uma resposta binária, tal como não existe uma justiça linear na relação preço/qualidade de um vinho deste gabarito e notoriedade. Neste caso, o preço não é uma transposição directa de qualidade. Há outros mecanismos que o determinam. Um deles é o próprio mercado. Espera-se que no retalho rondará, nesta primeira fase, entre os €800 e €900.

Claro que, para muitos, provar um Barca Velha continuará a ser um sonho, mas sempre há quem veja este preço como irrisório e gaste muito mais em coisas bem mais fúteis.

O Barca Velha transporta, consigo, toda a história dos vinhos tranquilos do Douro, o legado de conhecimento e aprendizagem e todo o potencial, se quiserem. Não me escandaliza o preço do Barca Velha, mesmo não sendo acessível para mim, como para a maioria dos portugueses. Escandaliza-me quando pedem um preço exorbitante para um vinho sem história e sem outro propósito para além de ganhar artificial notoriedade.

Como é o Barca Velha 2015?

São inevitáveis as comparações com os Barca Velha dos anos anteriores. No Barca Velha 2015 Luís Sottomayor reconhece a estrutura, o volume, os taninos e a maturação de 2011 (um ano quente), bem casados com elegância, harmonia, austeridade e acidez de 2008 (um ano mais fresco).

O Barca Velha 2015, como os anteriores que tinha provado, não é sobre o equilíbrio. Este subentende-se. É sobre harmonia. Estaria enganada se dissesse que é um vinho para impressionar a qualquer um. Não é. Exige alguma experiência de prova, alguma bagagem sensorial para o entender e tirar o maior prazer da prova. E, mesmo assim, é preciso tempo de contacto e foco para permitir que o vinho evolua no copo, para o deixar falar.

Com nove anos de idade está ainda no início da sua vida. A evolução que apresenta é imperceptível como idade, sente-se como afinação. Num vinho perfeito não procuramos a perfeição, mas sim uma diferença, algo pessoal. A elegância é um termo de prova vasto, muitas vezes usado e abusado, mas é um termo bem assertivo neste caso. O Barca Velha 2015 está elegante e certamente ganhará ainda mais requinte com a continuação do estágio em garrafa. Ao mesmo tempo há algo irreverente nele, na forma como não se exibe de imediato, como o tanino ainda agarra, na acidez afiada, no corpo enxuto. Não é um vinho para mastigar. É para engolir e, de preferência, com comida. E no final, assumidamente infinito, deixa a sua presença na boca e na memória. E deixo aqui uma última observação: o Barca Velha não é excelente por ser famoso, é famoso por ser excelente. Foram produzidas 16.567 garrafas.

(Artigo publicado na edição de Julho de 2024)