HERDADE DO PERÚ: Pedaço de charme na sombra da Arrábida

Quem chega esquece rapidamente ter passado nas zonas mais densamente povoadas e caóticas de Fernão Ferro e da Quinta do Conde, na ligeira subida da estrada de terra batida de acesso à Casa Grande, a principal da Herdade do Perú, património de 300 hectares com localização próxima da Serra da Arrábida. É aquela que João […]

Quem chega esquece rapidamente ter passado nas zonas mais densamente povoadas e caóticas de Fernão Ferro e da Quinta do Conde, na ligeira subida da estrada de terra batida de acesso à Casa Grande, a principal da Herdade do Perú, património de 300 hectares com localização próxima da Serra da Arrábida. É aquela que João Brito e Cunha, o proprietário, decidiu restaurar e transformar em lar há mais de oito anos. Tinha sido ali que brincara, com os seus primos, quando era criança e tinha sido ali que, aos seis/sete anos, se voltara para a avó e dissera que aquela seria sua no futuro, o que acabou por acontecer mais de 40 anos depois. Talvez por isso prefira que o considerem guardião da propriedade, “um lugar maravilhoso, que amo profundamente, ao qual dedico a minha vida”, como gosta de afirmar.

As vinhas foram plantadas por João Brito e Cunha, mas os jardins, ao estilo Versalhes, foram uma iniciativa dos avós. Obedecem aos planos facultados por Gérald Van der Kemp, curador francês, que angariou milhões, no início do século passado, para preservar e restaurar o Palácio de Versalhes e dedicou quase 30 anos a devolver o edifício e os jardins à antiga glória, rastreando obras de arte perdidas e supervisionando reparações, replantações e restauros de pinturas de valor inestimável, após décadas de abandono. “O meu avô era muito amigo dele, que o presenteou, e à minha avó, com um plano dos jardins, que antes não eram assim”, conta o proprietário.

300 anos de história

No dia da escritura, a casa estava completamente vazia, mas João Brito e Cunha decidiu celebrar o acto no seu interior, antes de iniciar a sua restauração, não só para a tornar habitável, mas também para receber casamentos e eventos, o principal negócio da Herdade do Perú. É, hoje, um entroncamento de memórias, com marcas de um passado cuidadosamente reposto e preservado, que se sente nas paredes, nos móveis, nos quadros e nos objectos.

A história da Herdade do Perú começou há cerca de 300 anos, quando António Cremer, intendente e administrador das Fábricas da Pólvora do Reino de Portugal, e sua mulher, Catarina Van Zeller, apaixonados pelo lugar, ali construíram uma das mansões da família, aquela que é hoje a Casa Grande da propriedade. Muito tempo depois, no início do século XX, passou para as mãos da família de João Brito e Cunha, quando os ascendentes a compraram, depois de conquistados pela beleza do edifício, em visita à propriedade cercana de amigos.

Quando cheguei estava, à minha espera, Marta Mendes Esteves, enóloga residente da casa, e os enólogos consultores, Jorge Rosa Santos e Rui Lopes, ambos com cartas dadas em várias empresas de vinhos de Norte a Sul do país. Nesse dia, em que as vindimas iam a meio, com as uvas brancas já colhidas e as tintas a aguardar a apanha, a enóloga contou-me que a Herdade do Perú produz vinhos de forma orgânica e sustentável, com respeito pela natureza, a partir de 12 hectares de vinha. As cerca de 30 ovelhas ali apascentadas contribuem para isso, pois vão para a vinha mal acaba a vindima e ajudam na limpeza dos terrenos, eliminando as infestantes e contribuindo, em simultâneo, para a fertilização dos solos. Quando o ciclo das plantas recomeça, vão para o montado de sobro, que ocupa a maior parte da propriedade.

Casamentos e eventos

O principal negócio da empresa é a organização de casamentos e o turismo rural, com alojamento que dá também suporte aos casamentos, segundo explica João Brito e Cunha. Este ano foram quase 50, dos quais 70% de estrangeiros, sobretudo norte-americanos, mas também de franceses, portugueses e de outras origens, já que a casa está anunciada em vários sites internacionais da especialidade. Há vários espaços para este tipo de eventos, que nasceram a partir dos seus edifícios mais antigos. Um deles é a Casa Grande, mas também existe a nova casa, Bons Ares, e a de Sant’Anna, que fica numa parte mais retirada da propriedade e serve, entre outros, para ocasiões com menor número de pessoas, como as festas de aniversário.

Durante a visita que fizemos por toda a propriedade e outros espaços, Marta Mendes Esteves contou que a última foi a escolhida como lar pelo treinador alemão do Benfica, Roger Schmidt, enquanto esteve no clube. No interior, senti-me como se estivesse em casa, em parte devido à elegância discreta e inspiradora de conforto da decoração dos espaços, em parte por sentir que faria algo muito parecido se construísse uma casa. “Por vezes recebemos famílias dos Estados Unidos para passar férias ou quem queira fazer um fim de semana”, conta a enóloga, salientando que os quartos de todas as casas podem ser alugados. Outra das celebridades que já pernoitou ali foi Madonna. Fotos feitas para a revista Vogue comprovam esta estadia.

Outra das actividades da herdade é o gado bovino Black Angus, rebanho destinado a produzir reprodutores. “Estamos a ver como corre e se faz sentido continuar, ou não”, revela a nossa cicerone. Há também cavalos de raça Lusitano, comprados ainda jovens e formados pelo cavaleiro João Barbosa, sobretudo na disciplina olímpica de dressage ou ensino de competição. Depois de treinados, são vendidos por preços que começam nos 70 mil euros.

As primeiras vinhas

João Brito e Cunha afirma ter plantado as primeiras vinhas incentivado pelo amigo Nicholas von Bruemmer, neto do barão suíço von Bruemmer, do Casal de Santa Maria, em Colares. “Foi isso que fiz, primeiro, à volta da casa e, depois, noutras localizações, até aos 12 hectares actuais”. Metade da área de vinha está plantada com as variedades brancas Arinto, Verdelho, Alvarinho, Antão Vaz e Sercial, e inclui uma parcela muito pequena, à frente das cavalariças, de Moscatel de Setúbal. “Nas tintas, temos o Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Touriga Nacional, Trincadeira e Castelão”, informa Marta Mendes Esteves, acrescentando que a vinha só começou a ser plantada depois de João Brito e Cunha ter comprado a Herdade do Perú, em 2017.

Os locais de plantação foram seleccionados após análises de solo, não só para escolher os melhores, mas também por razões de ordem estética, já que os primeiros talhões foram plantados ao lado do jardim da Casa Grande. “A presença da vinha dá um destaque na paisagem que as pessoas que cá vêm gostam muito”, salienta a enóloga, dizendo que é nela que está o segredo da qualidade dos vinhos da empresa, daí que haja um grande foco no campo, para garantir que a uva esteja sã e com as características desejadas quando entra na adega.

Rui Lopes diz, por seu turno, que ele e Jorge Rosa Santos acreditam muito na uva, no terroir, mas que também é necessário intervir na adega para que expresse essa característica nos vinhos que origina. “A Serra da Arrábida faz barreira em relação à influência Atlântica e não permite que esta se expresse de forma marcada, dando-nos mais maturação, mais sabor”, explica, acrescentando que “só quem não anda na vinha e não prova as uvas a Sul e a Norte, não verifica que as mais saborosas são as primeiras e as outras têm mais acidez” e que, “se calhar, o lote ideal terá de incluir as duas localizações”. Face a esta conclusão, salienta que ainda há muito por fazer na Herdade do Perú, no sentido de conhecer melhor as vinhas e o terroir. O trabalho feito até agora permitiu fazer o esqueleto, mas é preciso, vindima a vindima, confirmar os dados e ir fazendo ajustes. “Mas vai sempre ser difícil estarmos completamente satisfeitos”, adianta o enólogo.

Vinhos com terroir e sabor

Na vindima, o rancho está na vinha a partir das sete da manhã. Quando a uva branca chega à adega, há decantação durante 48 horas, “o que é muito importante, para não afectar a parte aromática durante a fermentação”, que decorre em cubas a temperatura controlada, explica Marta Mendes Esteves. A forma como são produzidos os tintos tem a ver, acima de tudo, com as variedades de uva e o destino que lhes é dado. “Como sabemos que as castas Cabernet Sauvignon e Merlot se destinam sobretudo à produção de Private Collection, extraímos um pouco mais por ser um vinho de longevidade”, explica a enóloga, acrescentando: “os tintos Herdade do Perú Colheita são vinhos mais fáceis, com pouco tempo em barrica, e temos de controlar mais as remontagens para não haver tanta extracção.”

Para o futuro está previso o lançamento de um espumante feito a partir de Castelão, um vinho de curtimenta e uma nova marca, Casa dos Netos, destinada a ser consumida nos casamentos, em resposta aos desafios dirigidos à equipa de enologia por parte dos filhos de João Brito e Cunha, que impõe, sempre, a necessidade da casa apenas apresentar, ao mercado, produtos de qualidade. Além de serem servidas nos eventos que decorrem na Herdade do Perú, as 30 mil garrafas produzidas anualmente são comercializadas através de pequenos distribuidores em Leiria, Lisboa, Porto e na Península de Setúbal.

(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2025)

Pêra-Manca em branco e tinto

A Fundação Eugénio de Almeida colocou os primeiros vinhos no mercado em 1986, quando lançou a marca Cartuxa, em versão tinto e branco. Quatro anos depois surgiam os primeiros vinhos da marca Pêra-Manca: o branco, vendido em garrafa renana e o tinto. Desde então, estes vinhos têm tido muitas edições, mais frequentes nos brancos e […]

A Fundação Eugénio de Almeida colocou os primeiros vinhos no mercado em 1986, quando lançou a marca Cartuxa, em versão tinto e branco. Quatro anos depois surgiam os primeiros vinhos da marca Pêra-Manca: o branco, vendido em garrafa renana e o tinto. Desde então, estes vinhos têm tido muitas edições, mais frequentes nos brancos e mais espaçadas no tinto.

Recentemente, a ocasião para o lançamento de uma nova edição do tinto foi motivo suficiente para se provarem outros vinhos da Fundação. O momento teve lugar em Évora, num ambiente que os franceses chamariam de “petit comité”, com um pequeno número de convivas à volta da mesa.

Se Pêra-Manca é a marca mais emblemática da Fundação Eugénio de Almeida, Cartuxa é o nome de um conjunto de vinhos notáveis, que têm enorme aceitação no mercado. Nas várias versões, de brancos a tintos e Reservas, estamos a falar de cerca de 900 000 garrafas por ano. O Cartuxa Reserva tinto, que também provámos, é um vinho com edição anual, mas tal só aconteceu após 2005. Até então, só em alguns anos se comercializava o Reserva. Começaram com 35000 garrafas, mas, actualmente, e fruto da boa aceitação do público, produzem-se 75000 garrafas de Reserva tinto; em 2021 essa quantidade será elevada para 90000.

É um tinto que integra Alicante Bouschet, Aragonez e Cabernet Sauvignon. A percentagem de Cabernet Sauvignon já foi mais elevada, mas agora situa-se nos cinco por cento. Apresenta uma imagem renovada, com uma nova cor de rótulo, que permite facilmente distinguir os dois tintos Cartuxa: o “normal” e o Reserva.

As castas do Pêra-Manca tinto são a Trincadeira e a Aragonez, variando a percentagem conforme a qualidade da colheita. As parcelas têm, por norma, cerca de 30 anos

Fidelidades em branco e tinto

O Pêra-Manca branco é tradicionalmente feito de Arinto e Antão Vaz, combinação que identifica muitos dos brancos do Alentejo, com o Arinto a ser maioritário, isto é, a dominar 65 por cento do lote. A primeira edição, como todas as primeiras edições, funcionou como uma espécie de teste, uma vez que não se adivinhava qual seria a evolução do vinho em garrafa e em cave. Não foi há muitos anos que provei essa primeira edição. A surpresa foi enorme: pela saúde que apresentava, pelas notas terpénicas, pela acidez que conservava tão bem o branco. É um vinho com edição anual e dele fazem-se agora cerca de 100 000 garrafas, quantidade que será aumentada com a colheita de 2024. Atendendo ao preço, pode dizer-se que estamos perante um enorme sucesso de vendas, um grande reconhecimento por parte dos consumidores. No lote, todo o Antão Vaz fermenta em barrica, parcialmente nova, e cerca de 30% por cento do Arinto também estagia em madeira após a fermentação. Este 2023 é um enorme branco alentejano.

O tinto também alinha pelo mesmo padrão de fidelidade e as castas usadas são apenas a Trincadeira e a Aragonez, variando a percentagem conforme a qualidade da colheita. As parcelas têm, por norma, cerca de 30 anos. Ao chegar à adega, e após escolha, as uvas são desengaçadas e os mostos são fermentados em balseiros. O estágio decorre, depois, em tonéis, maioritariamente usados, mas todos os anos há alguns novos, renovando-se, assim, o parque de madeiras. São 18 meses de estágio na madeira, a que se segue um estágio em garrafa.

Como se trata de vinhas velhas, a replantação das cepas que vão morrendo é sempre uma preocupação. Pedro Baptista, administrador e responsável pela enologia da Fundação Eugénio de Almeida, salientou que fazem questão de apenas usar material clonal retirado das vinhas antigas, fazendo-se uma selecção própria, casta a casta. Pode parecer óbvio que assim se proceda, mas não é assunto pacífico. Há limitações legais ao uso de material não certificado, invocando sempre razões sanitárias. Sem essa certificação as varas poderão conter vírus que irão propagar-se na vinha, nomeadamente vírus do enrolamento e nó curto. Sabendo-se que não há maneira de erradicar essas doenças, a forma mais eficaz é exactamente a utilização de material isento de vírus e a queima das cepas infectadas. Mas Pedro Baptista reconhece que a exclusiva utilização de material certificado “padroniza a produção” e acaba por retirar originalidade a muitos vinhos.

O Pêra-Manca vai agora seguir o seu caminho, com sucesso garantido junto de consumidores fiéis, nomeadamente brasileiros, que entram numa garrafeira em Lisboa e fazem a pergunta fatal (cena que já presenciei): tem Pêra-Manca? Se a resposta for positiva, temos brasileiros felizes. Fiz questão de indagar se esse brasileiro, com quem acabei por trocar umas palavras, achava o preço caro. ‘Caro? Oi cara, isto no Brásil (é melhor levar o acento…) custaria quatro vezes mais!’ Palavras para quê?

(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2025)

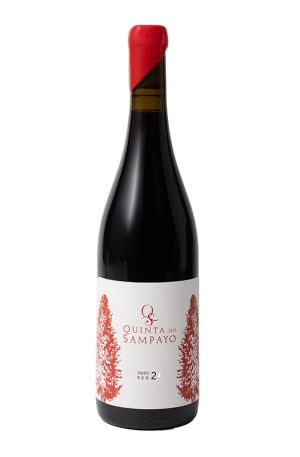

QUINTA DO SAMPAYO: A temporada 2.0

Vale da Pinta, freguesia do concelho do Cartaxo, integrado no território vitivinícola do Tejo. É uma espécie de planalto, com a floresta a ladear uma extensa propriedade agrícola, cujo início remonta a 1995, ano da compra da Quinta da Caneira, seguindo-se a aquisição da Quinta do Sampayo. O negócio foi efetuado pelo empresário José Júlio […]

Vale da Pinta, freguesia do concelho do Cartaxo, integrado no território vitivinícola do Tejo. É uma espécie de planalto, com a floresta a ladear uma extensa propriedade agrícola, cujo início remonta a 1995, ano da compra da Quinta da Caneira, seguindo-se a aquisição da Quinta do Sampayo. O negócio foi efetuado pelo empresário José Júlio Macedo e dono do Grupo Agroseber.

“Houve um grande investimento por parte do meu pai. Era um homem visionário. Pretendia fazer sempre o melhor e, aqui, queria fazer um dos melhores vinhos do mundo. Por isso investiu o que investiu”. Aquando da plantação das vinhas, nos anos 90 do século XX, foi construída uma primeira adega. Mais tarde, esta foi substituída por outra, “uma adega totalmente visionária, naquele tempo”, conta Ana Macedo, recordando os momentos passados nesta propriedade do Tejo. “Vinha sempre com ele, nas férias e ao fim de semana. Só os dois.”

Em 2022, é ponderada a decisão de colocar a propriedade à venda. Mas antes de avançarem com o negócio, Ana Macedo e o marido, Pedro Emídio, dão a conhecer a Quinta do Sampayo aos dois filhos. “Quando trouxemos os miúdos, foi uma loucura!” Ter espaço para correr e dar azo à brincadeira, explorar o campo e descobrir os ciclos da natureza ao vivo são imagens que a nossa anfitriã recorda com um sorriso rasgado: “foi uma decisão em família.”

Face a este cenário, e após 10 anos de interregno, Ana Macedo e Pedro Emídio, ambos licenciados no curso de Direito, resolvem retomar a atividade centrada na vinha e na produção de vinho. O investimento feito, outrora, por José Júlio Macedo, colocou de parte a eventual necessidade de substituir o equipamento da adega. Porém, quando retomaram o projeto, tiveram de ativar a estação de tratamento de águas residuais (ETAR) da adega. “Em princípio, no próximo ano, vamos ter uma nova ETAR, que permite aproveitar a água residual tratada para a rega”, informa Ana Macedo, que sublinha a importância de toda a equipa da Quinta do Sampayo, da qual fazem parte Marco Crespo e André Domingos, respetivamente, responsáveis pela enologia e pela viticultura desde janeiro de 2025.

Solos sãos, plantas sãs

São cerca de 100 hectares de terra dominada por solos argilocalcários, “aqui com mais calcário que é natural”, acrescenta Marco Crespo, com um percurso de 22 anos na enologia. Como tal, as videiras plantadas nas zonas excessivamente alcalinas deixam transparecer algumas dificuldades, motivo pelo qual são tomadas medidas, no sentido de minimizar os efeitos causados pela deficiência de nutrientes.

Mas nem tudo é imperfeito. A localização favorável da Quinta do Sampayo, que se estende numa parte do Vale da Pinta “relativamente alta em relação ao resto da região”, de acordo com André Domingos, responsável pela viticultura, permite que tenha o vento como aliado no “arejamento das plantas”, beneficiando-as “em desfavor das pragas”. Caso contrário, a humidade permaneceria por um número indeterminado de horas nas folhas, o que levaria ao aumento de míldio e oídio, o dueto mais temido pelos viticultores. Em contrapartida, a precipitação, que não é uma constante por aqui – regra geral, o clima é quente e seco –, é considerada uma mais-valia, já que as águas pluviais ficam armazenadas nos solos de barro, favorecendo as videiras, sobretudo, de sequeiro.

Há dois anos, foram dados os primeiros passos no âmbito da agricultura regenerativa, como “trabalhar o solo e renovar o ecossistema, que as práticas agrícolas convencionais degradaram”, elucida André Domingos. O responsável pela viticultura da Quinta do Sampayo referiu algumas práticas implementadas, “como a descompactação, porque estes solos têm um alto teor de argila, por isso compactam muito facilmente só com a água da chuva, para não falar da transitabilidade das máquinas, que são sempre mais, duas, três, quatro toneladas a passar durante a campanha. Vamos atuar por aí, pela descompactação, para oxigenar as camadas inferiores da terra, dar nova vida aos solos, nomeadamente fungos e bactérias aeróbicas, espécies muito importantes na simbiose com a nossa cultura, que é a vinha”, acrescenta.

O enrelvamento é outra das práticas a implementar. Esta ação visa contribuir para a sanidade dos solos. Para o efeito, são introduzidas entre oito a nove espécies de plantas herbáceas, como leguminosas, brássicas, crucíferas, gramíneas, entre as linhas. “Queremos ter uma panóplia grande, para termos aqui diferentes sistemas radiculares”, explica André Domingos. O objetivo é favorecer a biodiversidade local, a par com a instalação de hotéis para insetos, de modo a minimizar a dominância de pragas e, simultaneamente, contribuir para o equilíbrio do ecossistema.

Paralelamente, a equipa de campo está a substituir os tratamentos convencionais por outros, como “extratos de cavalinha, de mimosa, de carvalho, de óleo de laranja, produtos de base mineral”, enumera o responsável pela viticultura da Quinta do Sampayo, que defende a “gestão nutricional de planta a planta, para obter plantas saudáveis, que se defendam melhor de fatores externos – pragas, doenças stress hídrico” e melhorar a qualidade da matéria-prima.

A introdução de outros sistemas de condução, a replantação de videiras e a supressão das parcelas que “ultrapassam o limiar da rentabilidade” são outras das ações estratégicas postas em prática na Quinta do Sampayo, no que à restruturação das vinhas diz respeito. Mas a reconversão requer tempo. Portanto, fica a promessa de tudo ser feito com calma. “Queremos que esta vinha esteja plantada pelo menos, por 40, 50 ou, se possível, por mais anos”, acrescenta André Domingos.

“A ideia é fazer vinhos mais leves, mais frescos”, adianta Mário Crespo

Foco nas castas brancas e regionais

A par com esta mudança, surge a aposta no aumento da área de vinha de castas brancas nacionais, nomeadamente regionais, como a Trincadeira das Pratas, que consta na lista das variedades a plantar em 2026. “Caiu muito em desuso, porque é uma casta muito mais difícil de trabalhar, mas queremos ir buscá-la, trabalhá-la e trazê-la para a adega”, continua André Domingos. Antão Vaz, Gouveio, Arinto e Fernão Pires fazem igualmente parte deste plano traçado para o próximo ano. Em 2023, foi plantada a Encruzado. “Também temos Chardonnay e Sauvignon Blanc no encepamento, mas não é tanto a linha que queremos seguir”, continua.

Nos tintos, fazem parte a Castelão, a Touriga Nacional, a Aragonez e a Trincadeira Preta. Esta última é muito valorizada pela equipa da Quinta do Sampayo, motivo pelo qual irá ocupar mais área de vinha em 2026, na propriedade. Em suma, a finalidade é optar por castas que se adaptam ao solo e ao clima desta zona do território vitivinícola do Tejo, embora não haja vontade de “eliminar por completo as castas internacionais, pois podem trazer benefícios no futuro”, reforça André Domingos.

A exploração agrícola soma ainda o olival tradicional contíguo à Quinta do Sampayo, com as variedades de azeitona Galega e Cobrançosa, adquirido em 2023. Uma vez que “estava praticamente abandonado”, houve a necessidade de fazer uma poda de rejuvenescimento, por forma a revitalizar as árvores. Apesar de ainda não haver uma previsão para tornar o azeite um produto a incluir no negócio da quinta, é manifestada a vontade de criar uma marca de azeite a comercializar no futuro.

O investimento feito, na década de 1990, revela que o então empresário José Júlio Macedo foi um homem visionário, uma vez que o equipamento dá resposta às exigências enológicas atuais

Da vinha para a adega

Marco Crespo reforça a afirmação de Ana Macedo em relação à adega: “está perfeitamente atual”. Aqui, entra apenas uva apanhada à mão, sendo a seleção dos cachos feita na vinha: “prefiro que deitem tudo para o chão e tenham muito cuidado na vinha, que levem mais tempo a apanhar, mas apanhem melhor”. Não obstante se traduzir numa tarefa morosa, rentabiliza o tempo entre paredes. “A maioria da uva é vendida”, revela, com a intenção de esclarecer que o foco está na qualidade do vinho, em detrimento da quantidade. “A ideia é fazer vinhos mais leves, mais frescos”, adianta.

Com um portefólio vínico constituído apenas por quatro vinhos – dois brancos e dois tintos –, o responsável pela enologia da Quinta do Sampayo salienta as alterações na vinificação, comparando a colheita de 2023, ano da retoma da produção vínica, com a de 2024. O Quinta do Sampayo branco 2023 foi feito a partir de Arinto e Fernão Pires, sendo, esta última, a casta preferida do responsável pela enologia. Ambas foram vindimadas e fermentadas em conjunto. Parte do lote estagiou por seis meses em barrica. Resultado: “é mais direto e mais complexo, e evoluiu muito bem ao fim de dois anos.” A respeito do Quinta do Sampayo branco 2024, revela que a vindima da Fernão Pires ficou registada a 26 de agosto e a da Arinto foi efetuada a 19 de setembro. Ao contrário da primeira edição, o blend ocorreu antes do engarrafamento, datado de maio de 2025. Nos tintos, enaltece as características da edição de 2023, um vinho feito a partir das castas Castelão, Syrah e Touriga Nacional, submetido a um estágio de seis meses em barricas. “Tem muita fruta silvestre, nada marcado pela madeira e super expressivo”, descreve Mário Crespo.

Outra mudança a enaltecer nesta nova temporada da Quinta do Sampayo é a opção por uma garrafa mais leve: “reduzimos para aquilo que achamos que é sustentável, que é abaixo dos 400 gramas.” A alteração foi extensível aos rótulos, agora com uma imagem mais estilizada. A próxima novidade será um rosé elaborado com as castas tintas Touriga Nacional, Aragonez e Castelão, e estagiado na ânfora feita à mão instalada na adega da propriedade.

No âmbito da exportação, o foco continua no mercado do Reino Unido, a par com a vontade de entrar no Canadá. Por cá, o vinho da Quinta do Sampayo está presente em restaurantes de Santarém, bem como em hotéis de Lisboa e do Algarve.

Eis o início da nova temporada da Quinta do Sampayo, a respeito da qual Ana Macedo declara: “estou muito motivada com este projeto e a minha vida deu uma volta bastante grande, mas para melhor.”

(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2025)

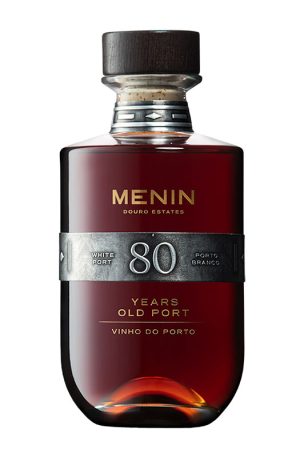

MENIN: Legado do tempo em prova

Há cerca de um ano, a Menin Douro Estates lançou 10 vinhos do Porto em simultâneo: cinco brancos e cinco tawnies, com entre os 10 e os 50 anos de envelhecimento. Um feito difícil, que parecia impossível de superar. “Sentimos que tínhamos de dar seguimento a esses vinhos de excelência”, começa por dizer Tiago Alves […]

Há cerca de um ano, a Menin Douro Estates lançou 10 vinhos do Porto em simultâneo: cinco brancos e cinco tawnies, com entre os 10 e os 50 anos de envelhecimento. Um feito difícil, que parecia impossível de superar. “Sentimos que tínhamos de dar seguimento a esses vinhos de excelência”, começa por dizer Tiago Alves de Sousa, enólogo consultor desta casam, “dando um passo ainda maior em frente com o lançamento de dois Portos de 80 anos, um branco e um Tawny”.

São de facto dois vinhos monumentais, com precisão, equilíbrio e uma complexidade notáveis, que foram servidos antes da refeição servida no DOP, restaurante localizado no centro da cidade do Porto. O objetivo deste desafio conjugou-se com a atenção e o destaque merecidos, já que nos foi permitido que ambos permanecessem nos copos durante toda a refeição, para irmos apreciando os aromas inebriantes e as sucessivas nuances que foram apresentando com a passagem do tempo.

No final do almoço, foi fantástico constatar que, mesmo com a temperatura mais elevada, os dois vinhos do Porto são realmente de outra dimensão, pois mantiveram totalmente intacta a singularidade e equilíbrio de cada um. Notável! E que perfume permaneceu na sala. “Estes dois vinhos do Porto 80 anos que agora lançamos são um pedaço de história do Douro, um tesouro, uma peça de ‘relojoaria’, para ser admirada com a reverência que merece”, sublinha Tiago Alves de Sousa.

“Estes dois vinhos do Porto 80 anos que agora lançamos são um pedaço de história do Douro, um tesouro, uma peça de ‘relojoaria’”, afirma o enólogo Tiago Alves de Sousa

Em busca da excelência no Douro

A Menin nasceu de um sonho: produzir grandes vinhos do Douro e colocá-los no mundo. Este sonho passou a tornar-se realidade em 2018, pelas mãos de Rubens Menin, um dos maiores empresários brasileiros, com uma diversidade de negócios que vai desde a CNN Brasil à banca, passando pela detenção da maior construtora do continente americano. “Tive oportunidade de conhecer todas as regiões vinícolas do mundo e a mais bonita é o Douro”. Beleza que alia a “uma qualidade super especial nos vinhos de mesa, que, no Douro, são relativamente novos e de elevado potencial”, destaca.

Na Menin Douro Estates, com vinhos produzidos em Gouvinhas, na Quinta da Costa de Cima e Quinta do Sol, e na H.O Horta Osório, cujos vinhos são feitos a partir das uvas vindimadas na região do Baixo Corgo, em Santa Marta de Penaguião, a filosofia é a mesma, isto é, totalmente reforçada pela visão de Fásia Braga. Para a diretora-geral da empresa, para quem é crucial produzir vinhos de gama alta, que espelhem o terroir duriense, privilegiando a qualidade ao invés da quantidade. “Estes dois vinhos com 80 anos não são apenas a continuação de um trabalho especial.

São uma afirmação clara do nosso compromisso com a excelência e com o legado duriense. Representam um passo em frente, e ao mesmo tempo, um regresso à origem, à memória, à tradição, à essência do Vinho do Porto”, salienta Fásia Braga.

Foram engarrafadas apenas 200 garrafas de meio litro de cada variedade vendidas em caixa de madeira, com o branco ‘vestido’ de prata e o Tawny de ouro

Dois hinos à região

Com total carta branca por parte da empresa, e o acesso a lotes muito especiais, a equipa de enologia da Menin Douro Estates, constituída por Tiago Alves de Sousa e Manuel Saldanha, no papel de enólogo residente, lançou-se num trabalho de composição, tendo como base vinhos identificados e adquiridos a pequenos viticultores, para perpetuarem o estágio e, posteriormente, serem trabalhados para o lote final.

A idade mínima de todos os vinhos que compõem os lotes é de 80 anos, traduzindo-se numa complexidade rara, que encerra na riqueza das notas caracterizadas pelas diferentes fases pelas quais o Douro passou no último século. “São dois vinhos que têm a idade a aproximá-los, mas, depois, têm, efetivamente, muitas outras dimensões que, naturalmente, os separam, conferindo a cada um uma identidade muito especial, muito própria”, descreve Tiago Alves de Sousa. O Porto Tawny 80 anos é de facto impressionante. Denota uma complexidade incrível, com notas de caramelo salgado, especiarias exóticas, noz-moscada e laranja confitada. Na boca, é pura harmonia – acidez vibrante, textura sedosa, final interminável. O Vinho do Porto branco não lhe fica atrás. Ainda mais raro, transporta toda a frescura do Baixo Corgo, de onde provém a maior parte dos lotes. Com uma elegância desconcertante, apresenta notas de casca de citrino, flores secas e um toque iodado.

É um vinho com um final interminável. Em suma, ambos são tão complexos, que as notas de prova não lhes fazem provavelmente jus.

Foram engarrafadas apenas 200 garrafas de meio litro de cada variedade vendidas em caixa de madeira, com o branco ‘vestido’ de prata e o Tawny de ouro, honrando, assim, a sua preciosidade e raridade. Durante o almoço foram também servidos três (belíssimos) vinhos Douro DOC, de que daremos nota de prova nesta peça.

(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2025)

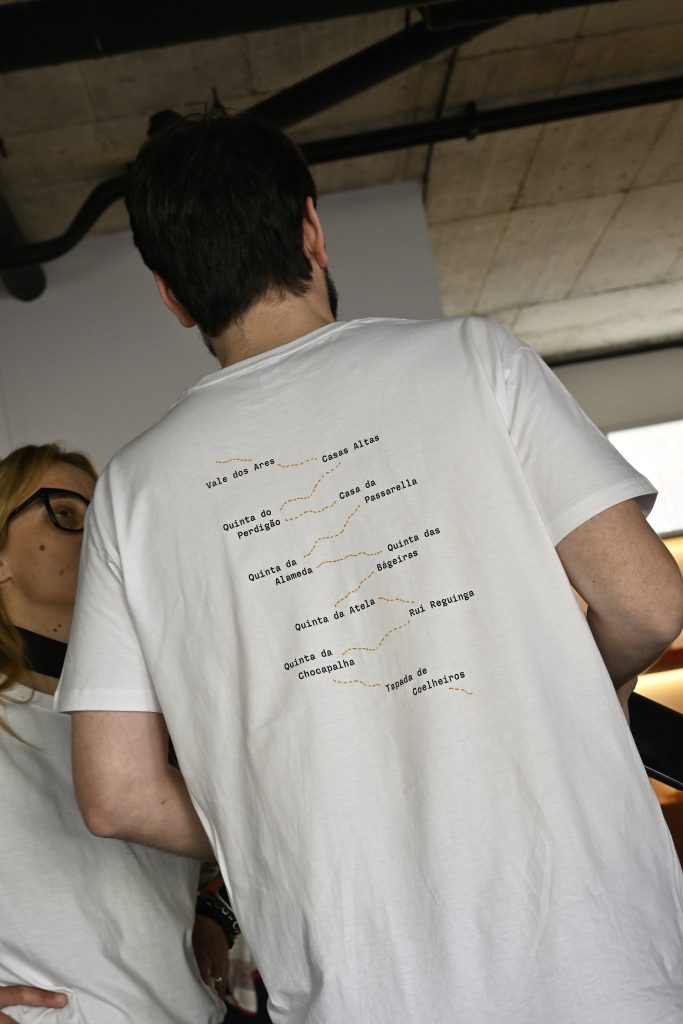

ASSOCIAÇÃO VIGNERONS: ‘As nossas uvas, os nossos vinhos’

De acordo com o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), entende-se como vitivinicultor-engarrafador “a pessoa singular ou coletiva que elabora vinho a partir de uvas frescas produzidas exclusivamente na sua exploração vitícola, em instalações próprias e exclusivas e que engarrafa nas mesmas ou nas de outrem, em regime de prestação de serviços, assumindo-se como […]

De acordo com o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), entende-se como vitivinicultor-engarrafador “a pessoa singular ou coletiva que elabora vinho a partir de uvas frescas produzidas exclusivamente na sua exploração vitícola, em instalações próprias e exclusivas e que engarrafa nas mesmas ou nas de outrem, em regime de prestação de serviços, assumindo-se como único responsável do produto engarrafado, e de mosto concentrado e mosto concentrado retificado”.

“Se a lei existe, devemos fazê-la cumprir.” Foi com base nesta premissa que Mário Sérgio Nuno, rosto maior da Quinta das Bágeiras, avançou com um movimento que, atualmente, reúne 10 vitivinicultores-engarrafadores de seis regiões do país, para passar dar a conhecer a definição deste ofício, conhecido, em França, como vignerons-independents. A ideia surgiu em junho de 2024, por ocasião dos 35 anos da referida casa bairradina localizada em Sangalhos, no concelho de Anadia. “Grande parte dos produtores que convidei disse que este grupo deveria continuar.” Foi o que fez, criando, a par com os demais produtores envolvidos, os Vignerons de Portugal, sob o lema ‘as nossas uvas, os nossos vinhos’.

Objetivo? Realçar o trabalho realizado com afinco na terra, o cuidado criterioso com as uvas próprias e a atenção aprimorada na feitura do produto final. “Há que falar da nossa genuinidade e da autenticidade dos nossos vinhos. Não são melhores, nem piores do que os vinhos feitos pelos produtores que compram uva ou vinho. Mas o conhecimento que temos das vinhas onde nasceram é único, refletindo-se na forma como as trabalhamos. E isso faz diferença no que entra na garrafa”, elucida Mário Sérgio Nuno.

Trata-se de um trabalho diferenciado quando comparado com o papel desempenhado pelo produtor-engarrafador, o négociant, na língua francesa, que pode comprar uva ou vinho. Mas os Vignerons de Portugal não é um grupo fundado “para ser contra qualquer coisa. No fundo, é para defendermos o nosso conceito e o nosso vinho, e também para promover as marcas de cada um”, adianta o vigneron da Quinta das Bágeiras. Tudo está a ser feito a favor “dos consumidores esclarecidos. Quanto mais claros nós formos na forma como comunicamos, mais perto estamos do sucesso.”

Guardiões de vinhedos

A apresentação decorreu em Lisboa. Marcaram presença as seguintes casas: Vale dos Ares, da região dos Vinhos Verdes, Casas Altas, da Beira Interior, Quinta do Perdigão, Casa da Passarella e Quinta da Alameda, do Dão, Quinta das Bágeiras, da Bairrada, Quinta de Chocapalha, de Lisboa, Quinta da Atela, do Tejo, Rui Reguinga, do Tejo e de Alentejo, e Tapada de Coelheiros, do Alentejo.

Porquê estes 10 vitivinicultores-engarrafadores? É uma forma de mostrar as especificidades de cada região representada pelos elementos que fazem parte deste movimento.

Luís Patrão, enólogo na Tapada de Coelheiros, exploração agrícola localizada em Arraiolos, no Alentejo, levanta uma questão pertinente: “no imaginário das pessoas, quando falamos de um produtor, pensa-se que este trabalha só com uva própria, o que não é a realidade.” Por conseguinte, justifica a necessidade de se afirmarem como “produtores que trabalham exclusivamente com uvas próprias.

Este trabalho exclusivo centra-se no detalhe e isso reflete-se na qualidade do vinho”. Já Rui Reguinga, vitivivinicultor-engarrafador e enólogo, enaltece a figura do vigneron enquanto guardião das vinhas, “a parte mais importante de todo este processo”. O proprietário de 12 hectares de vinhas “muito antigas e visitáveis” com localização privilegiada na serra de São Mamede, distrito de Portalegre, enfatiza a necessidade de cuidar e salvaguardar os aglomerados de videiras, para que estas continuem a ser preservadas pelas gerações futuras. Por tudo isto, salienta a necessidade de traçar a diferença entre o produto final feito a partir de uvas próprias e “os lotes de vinhos comprados com origens que, muitas vezes, não conhecemos”.

Compromisso com a terra

Sandra Tavares da Silva, representante da Quinta de Chocapalha, propriedade vinhateira da família, com localização privilegiada na Aldeia Galega da Merceana, em Alenquer, concelho pertencente à região dos vinhos de Lisboa, vai mais longe. Além de ser “uma forma de estar no mundo dos vinhos”, um vigneron prima por demonstrar “um compromisso muito grande com a terra, o respeito pelo solo e pela água” e o facto de produzir vinho com uvas vindimadas em videiras que estão na sua posse, permite criar “uma identidade muito própria de cada vinho que produzimos”.

Por sua vez, só se torna possível assegurar um resultado de qualidade, “se produzirmos desde a uva até ao vinho”, argumenta Luís Diogo Abrantes, coproprietário da Quinta da Alameda, localizada em Vilar Seco, no concelho de Nelas, Dão. Engenheiro do Ambiente de formação, eleva o profundo respeito pela ecologia e a biodiversidade, e fala sobre as limitações que a decisão de ser vitivinicultor-engarrafador acarreta, uma vez que, “em anos menos bons, temos de garantir a qualidade das vinhas”.

“Antes de ser produtor e enólogo” Miguel Queimado é viticultor e agrónomo, daí que as vinhas do projeto familiar Vale dos Ares, na sub-região de Monção, na região dos Vinhos Verdes, continuam a ser cuidadas, mesmo em anos de crise, como o que se vive atualmente no sector do vinho. “Ser vitivinicultor-engarrafador em Portugal não é fácil”, acrescenta Mário Sérgio Nuno, exemplificando que, perante o excesso de vinho na adega, “nós não podemos mandar uma carta a nós próprios a dizer que não queremos mais uvas”. E o inverso também é verdade: “quando, num ano mau, não temos uva suficiente para as nossas necessidades, não podemos comprar ao vizinho”. No entanto, “se queremos crescer, crescemos com os nossos investimentos”, até porque o zelo que se tem com a vinha, “não é nada mais que engarrafar o nosso terroir para o nosso consumidor”, reforça Miguel Queimado. Melhor ainda. Para este nosso entrevistado proveniente do território vitivinícola situado mais a nordeste do país, a agricultura é apenas o início de tudo. Afinal, “quando compram um vinho nosso, estão a apoiar a agricultura e estão a contribuir para que este equilíbrio e esta coesão territorial se mantenha.” Por tudo isto, os Vignerons de Portugal querem prosseguir com esta missão, “especialmente por uma questão de transparência para o consumidor”, assume Luís Diogo Abrantes.

Como “a ideia é rodar por todas as adegas”, segundo Mário Sérgio Nuno, está previsto um evento aberto ao consumidor em geral, na casa de um destes 10 vitivinicultores-engarrafadores, no primeiro sábado de junho do próximo ano.

(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2025)

Blanc de Noirs: Quando as tintas viram brancas

A designação Blanc de Noirs, que surge nos rótulos das garrafas, identifica vinhos brancos feitos com uvas tintas. Nesses rótulos, não se nomeiam as castas usadas, que podem ser várias, sendo mais interessante verificar o resultado do que as uvas utilizadas na feitura do vinho. A técnica (se assim se pode chamar) é tão antiga […]

A designação Blanc de Noirs, que surge nos rótulos das garrafas, identifica vinhos brancos feitos com uvas tintas. Nesses rótulos, não se nomeiam as castas usadas, que podem ser várias, sendo mais interessante verificar o resultado do que as uvas utilizadas na feitura do vinho. A técnica (se assim se pode chamar) é tão antiga como o próprio Champagne, uma vez que, quer Dom Pérignon, quer o seu sucessor, o Frère Pierre, se preocuparam em descobrir como poderiam fazer um vinho branco a partir das uvas disponíveis, no caso a tinta Pinot Noir. O famoso monge beneditino ficou para sempre “coroado” como criador do champanhe. Não é verdade, até porque o que mais o preocupava era, a contrario, perceber como poderia eliminar a efervescência que notava nos vinhos, na Primavera a seguir à colheita.

Deixemos-lhe os louros e vamos em frente. Foi, então, a partir de finais do século XVII, que a técnica se desenvolveu, usada para fazer champanhes ao gosto da época, com elevado teor de açúcar residual. Foi preciso esperar até 1874, para que Louise Pommery colocasse, no mercado, uma autêntica bomba: o primeiro Champagne realmente seco, algo inédito e inusitado para a época. O rosé, que em Champagne resulta de um lote de vinhos branco e tintos, vinificados separadamente, ainda hoje é um produto mais raro e mais caro que o branco.

A designação Blanc de Noirs pouco se usa em Champagne, porque a grande maioria é mesmo feita segundo essa técnica, sobretudo a partir de Pinot Noir, mas também de Pinot Meunier.

Entre nós, e sobretudo depois de 2015, quando foi criada a categoria “Baga-Bairrada”, começou a ver-se com mais frequência nos rótulos a designação Blanc de Noirs.

Na Bairrada, a categoria Baga-Bairrada contempla vinhos brancos ou rosados feitos a partir da casta Baga, sujeitos a regras especiais (cor, estágio, etc.) e com essa distinção a ter de vir indicada no rótulo. Até um espumante tinto feito de Baga poderia entrar na categoria, mas, segundo Pedro Soares, Presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, “até hoje não houve nenhum”. Há, actualmente, 33 referências Baga-Bairrada activas, inicialmente com um desenvolvimento rápido após a criação da categoria, mas, “agora menos, a partir do momento que se alterou o tempo de estágio obrigatório, de nove para 18 meses”. De qualquer forma, com a designação Baga-Bairrada, estamos a falar de 400 000 garrafas por ano, o que é obra.

Na prova que fizemos foi evidente uma grande diversidade de estilos, não sendo evidente, de todo, um padrão aromático que possa identificar a categoria

Estilos bem diversos

Na restauração, a categoria Blanc de Noirs não tem um estatuto que mereça destaque. Raramente se propõe um espumante ao cliente por ser desta categoria ou o cliente o pede com esta designação. Foi o que nos contou Gonçalo Patraquim, sommelier, actualmente a trabalhar nos Açores, no Double Tree by Hilton, Lagoa, S. Miguel. Em vez de “pensar” o espumante em função da cor ou do perfil, Gonçalo Patraquim entende que olha mais “de fora”, ou seja, em função do menu ou do gosto que percepciona no cliente, tanto pode propor um Blanc de Noirs, como um branco de castas brancas (o que é mais habitual). Já no caso de haver um pairing de carácter regional, aí sim, faz mais sentido propor um vinho desse tipo, para ligar melhor com o prato escolhido.

É verdade que nem sempre é fácil distinguir um branco de um Blanc de Noirs. Gonçalo Patraquim, aponta “uma maior percepção de fruta vermelha e menos citrina neste tipo, e será por aí que poderemos tentar adivinhar que estamos perante um Blanc de Noirs. Mas não é fácil”, conclui.

Na prova que fizemos foi evidente uma grande diversidade de estilos, não sendo evidente, de todo, um padrão aromático que possa identificar a categoria. Enquanto na Bairrada a presença da Baga pode ser padrão para vários vinhos, já no Dão ou no Douro, com outras castas e outros tempos de estágio, a diversidade é maior. Com um leque de escolhas assim, e com uma enorme diversidade de preços, o consumidor tem muito por onde escolher.

Uma questão de cor

Ao usar uvas tintas para fazer um espumante branco, temos sempre alguma tonalidade rosada que resulta da prensagem. Pode ser maior ou menor conforme o teor de cor das uvas usadas e da prensagem que se efectuou. Vulgarizou-se a prática da descoloração do mosto, tornando-o com um aspecto mais citrino e menos rosado. Os métodos são vários, desde o carvão vegetal no vinho, bentonite no mosto ou bentonite-caseína no mosto.

O método mais radical denomina-se PVPP (polivinilpolipirrolidona), mas é menos usado por retirar muitos dos bons compostos aromáticos do vinho, ficando o vinho muito “rapado”, termo geral usado para este efeito. Sem usar qualquer produto para retirar cor, a solução é fazer uma prensagem muito, muito suave, sendo normal uma muito leve tonalidade rosada nos espumantes Blanc de Noirs. Para se ter uma ideia do que se obtém de uma prensagem suave, podemos dizer que, a partir de 4000 quilos de uva que entram na prensa, se obtêm 2050 litros da cuvée, a melhor das três partes que resultam da prensagem, descartando-se a primeira e a última, mais rústicas e tânicas, e usadas para outros fins.

(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2025)

*Nota: A ordem dos vinhos apresentados é aleatória

-

Original

Espumante - 2019 -

São Domingos

Espumante - 2015 -

Raposeira Blanc de Noirs

Espumante - 2018 -

Quinta do Poço do Lobo

Espumante - 2022 -

Marquês de Marialva Cuvée Blanc de Noirs

Espumante - 2015 -

Aliança

Espumante - 2021 -

Ribeiro Santo Excellence

Espumante - 2020 -

Real Senhor Blanc de Noirs

Espumante - 2021 -

Casa de Santar Vinha dos Amores

Espumante - 2018 -

Vértice

Espumante - 2013 -

Quanta Terra Éclat

Espumante - 2020 -

Murganheira Vintage

Espumante - 2016 -

Kompassus Assemblage Colecção Privada

Espumante - 2016

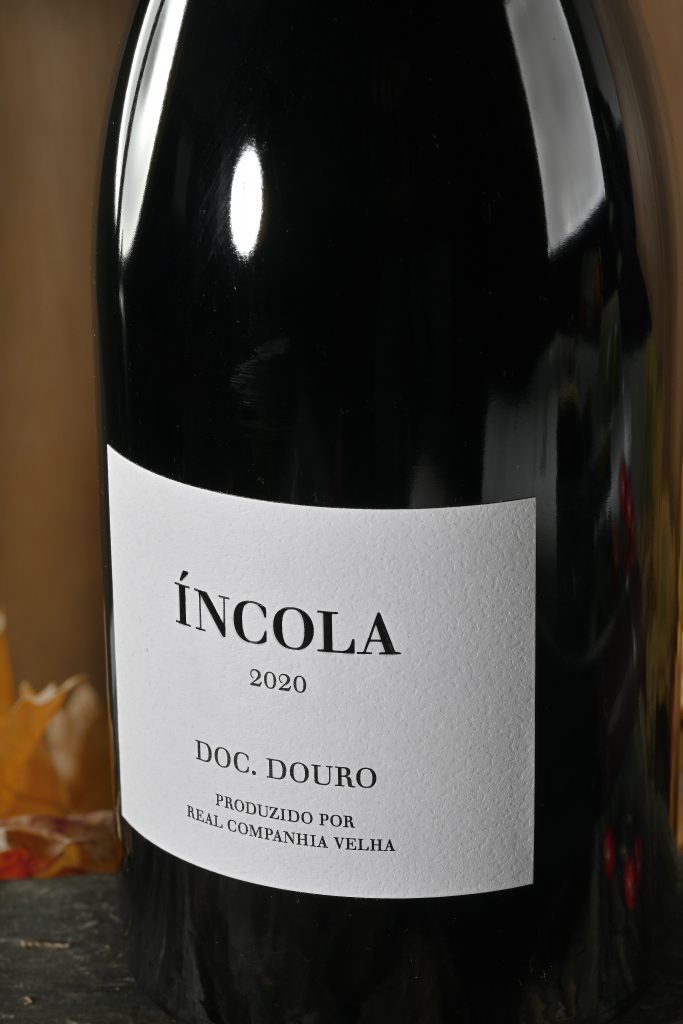

GRANDE PROVA: TINTOS DO DOURO

A história recente do Douro, no que a vinhos DOC diz respeito, é conhecida, mas não só merece que a ela voltemos, como serve de explicação para a nossa principal conclusão. Já lá iremos. É um Douro moderno, que começou, timidamente, nos anos 90 do século XX, ou seja, há pouco mais de três décadas, […]

A história recente do Douro, no que a vinhos DOC diz respeito, é conhecida, mas não só merece que a ela voltemos, como serve de explicação para a nossa principal conclusão. Já lá iremos. É um Douro moderno, que começou, timidamente, nos anos 90 do século XX, ou seja, há pouco mais de três décadas, com o aparecimento de produtores e marcas a aproveitar parte das uvas, anteriormente destinadas ao Vinho do Porto, para elaborarem vinhos tintos singulares.

Sim, existia um punhado de marcas anteriores, das quais sempre resultou a ideia de que esta região poderia vir a fazer mais e melhores tintos tranquilos – Reserva Ferreirinha, Quinta do Côtto, Quinta do Confradeiro, Quinta da Pacheca –, mas referências, hoje clássicas, como Duas Quintas, Redoma, Quinta da Leda, Quinta da Gaivosa e Quinta do Crasto, surgiram apenas na primeira metade dessa década de noventa. Pouco depois, seguiu-se a estreia de outras marcas que se tornaram igualmente emblemáticas, como Quinta do Vallado, Quinta de Roriz e Quinta Vale D. Maria, entre outros.

Foi a chegada do novo milénio e a primeira década de 2000, que serviram de contexto para a explosão do DOC Douro, sempre com ênfase em tintos, por regra, robustos e concentrados. Tratou-se de uma época de grande crescimento económico, alimentada por uma nova moeda, fundos europeus e uma crescente abertura ao exterior, durante a qual muitos, no Douro, passaram a optar por vindimar uva para produzir vinhos tranquilos. A tendência que já se verificava em relação ao decréscimo do consumo e venda de Vinho do Porto (tirando um ou outro fenómeno comercial alicerçado numa grande colheita, como a de 2000 ou 2003) acelerou a transição no vale do rio que empresta o nome a este território vitivinícola, onde a vinha era praticamente uma monocultura.

Se a tudo isto juntarmos mais do que uma fornada de enólogos talentosos, quase todos residentes (nem que seja por alguns anos) na região, algo pouco habitual nas anteriores gerações, a descoberta recente dos vinhos brancos em altitude, e a confirmação de um enoturismo de gama alta, temos todos os ingredientes que nos conduziram à situação atual.

E que situação é essa? Uma imensidão de vinha – alguma a ser arrancada por estes dias, tamanha é a abundância –, centenas de marcas, milhares de produtores e muitas dezenas de enoturismos de qualidade superior. Atualmente, contabilizam-se mais de 60 milhões de garrafas DOC, vinhos esses responsáveis pelo processamento de mais de metade da matéria-prima produzida na região. O colapso das vendas do Vinho do Porto, com o registo de descida de 34% desde 2000, e a ausência de medidas, como o ‘benefício’ (goste-se ou não do ‘benefício’), para o DOC Douro, fez com que houvesse, no presente, um excesso sistémico de uvas no Douro, sendo o preço pago aos agricultores quase sempre abaixo do custo de produção (calculado entre €0,95 e €1,50), custo este justificado pela viticultura de montanha e baixa produção das vinhas.

No entanto, aquilo que é um pesadelo ao nível de modelo económico e social faz com que não faltem bons vinhos DOC no Douro. Aliás, estamos certos de que nunca houve um período com tão bons DOC do Douro e Vinhos do Porto como neste em que vivemos.

Qualidade inquestionável

Nesta prova, reunimos mais de 50 referências vínicas. Grande parte são verdadeiros topos das respetivas gamas, provenientes das três sub-regiões do Douro (Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior). Como temos vindo a escrever, com tanta uva, e tanta uva boa, não admira a qualidade com a qual nos confrontámos. Aliás, a par de Bordéus e Rioja, o Douro é, hoje, uma das regiões do mundo com maior número de produtores de excelência e de vinhos verdadeiramente brilhantes. Muitas regiões existem, é certo, com vinhos únicos, e algumas regiões produzirão os melhores do mundo, mas no Douro atual são várias as dezenas de referências, cuja qualidade é inquestionável sob qualquer padrão.

A confirmá-lo, tivemos no nosso painel cerca de 40 vinhos com pontuações acima de 18 e não faltou muito para termos quase uma dezena com 19 e 19,5 de pontuação. Em suma, os números falam por si e há poucas regiões como esta!

Porém, ainda existem grandes desafios. Por um lado, salvar os agricultores e reerguer um novo modelo económico, por outro, consolidar as boas marcas existentes, aumentar o seu valor e ampliar a projeção junto dos mercados internacionais. Sobre esta matéria, foi importante analisarmos, mais uma vez, perfis diferentes, de vinhos e de produtores, apesar da consistência da qualidade. Quase sempre com base em vinhedos com bastante idade, encontrámos evidentes nuances nos vinhos provados, mesmo considerando as diferentes colheitas em prova.

Mantém-se aqueles em que a personalidade das vinhas, anteriormente para Vinho do Porto (importa não esquecer), vinga quase sem maestro num produto intenso, profundo e de tanino vigoroso e saboroso. De um lado, há vinhos de absoluto pormenor, feitos a partir de uva vindimada em parcelas inferiores a um hectare e esculpidos pela enologia até ao último detalhe. E vislumbramos outros também, mais experimentais, aqui e ali, com alguma casta esquecida (ou até estrangeira), elaborados com fermentação das uvas em cachos intactos, à procura por menor extração ou maior frescura.

Tudo isto é Douro, desde que, em todos os seus matizes, cheirem e saibam a Douro. Cheirem e saibam a fruta madura condimentada com urze e esteva, a chá earl-grey da Touriga Nacional, a rosas da Touriga Franca, a fruta abundante da Tinta Roriz, sem esquecer a magia caleidoscópica dos lotes com dezenas de castas misturadas.

Que o Douro é, presentemente, uma das regiões favoritas dos consumidores nacionais, ninguém tem dúvidas. Que os seus vinhos estão entre os mais valorizados no país, também. Contudo, é preciso caucionar que o necessário arranque de vinhas não faça desaparecer patrimónios vitícolas únicos, que as populações sejam recompensadas pelo legado das vinhas velhas, cuja presença no território tem garantido, e que sejam ainda mais – e não menos – os vinhos verdadeiramente excecionais desta excecional região. No que a nós diz respeito, foi um privilégio prová-los a todos.

(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2025)

*Nota: a ordem das garrafas é aleatória

-

Quanta Terra Manifesto

Tinto - 2018 -

Pala Pinta

Tinto - 2020 -

Menin Maria Fernanda

Tinto - 2021 -

La Rosa

Tinto - 2023 -

Duorum Vinha das Abelhas

Tinto - 2022 -

Dona Berta Vinhas do Avô

Tinto - 2022 -

Chryseia

Tinto - 2022 -

Vinha da Granja

Tinto - 2021 -

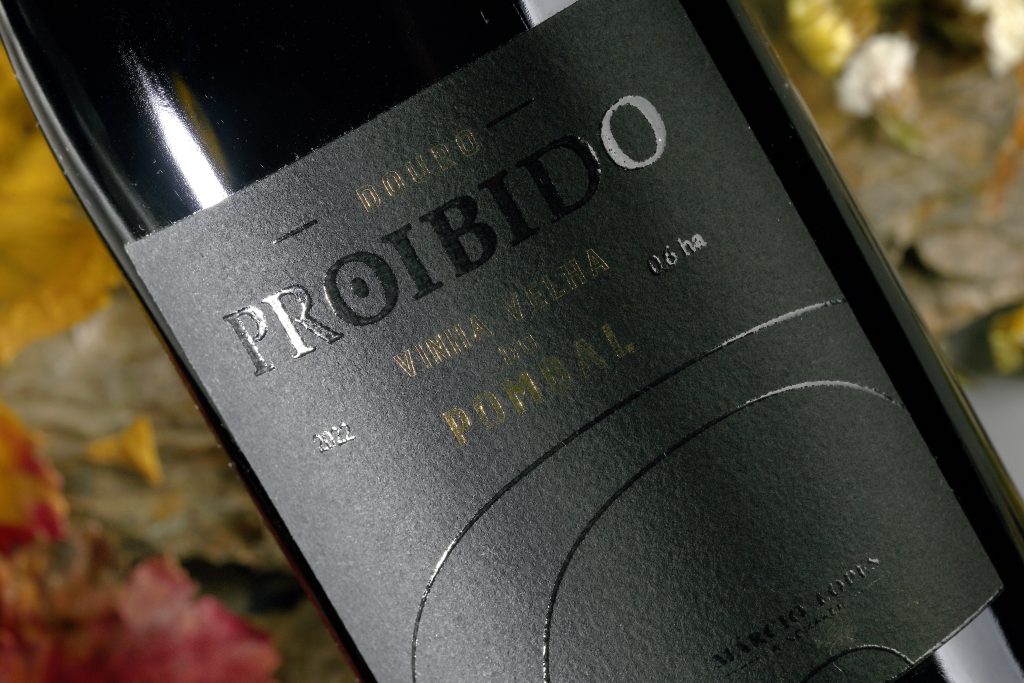

Proibido Vinha Velha do Pombal

Tinto - 2022 -

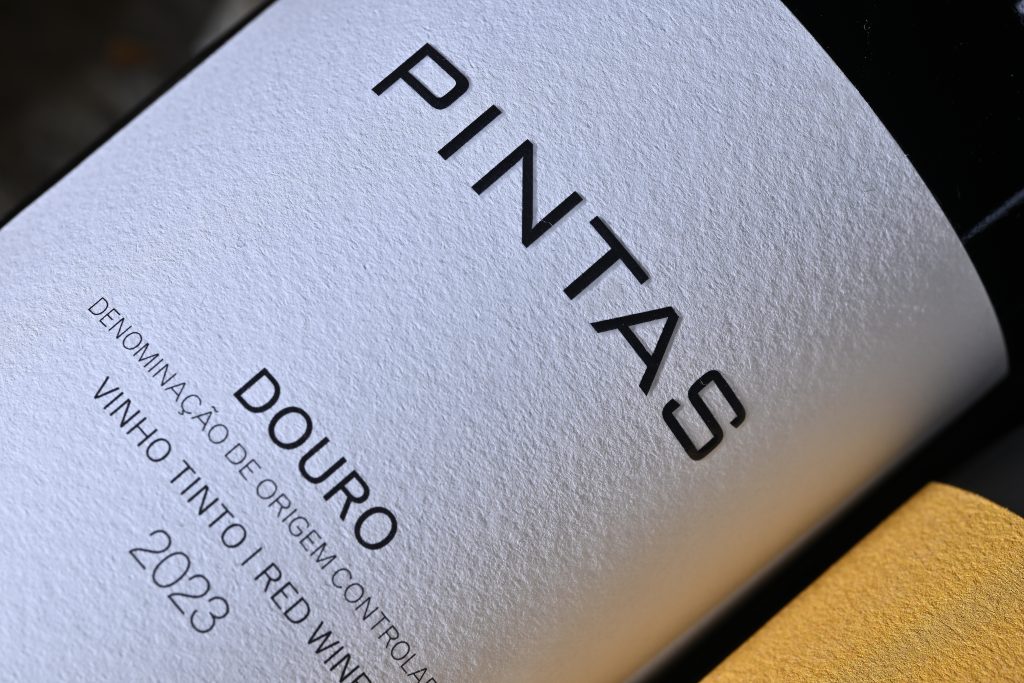

Pintas

Tinto - 2023

-

Plenitude

Tinto - 2023 -

Pai Horácio

Tinto - 2021 -

Oboé Som de Barrica

Tinto - 2021 -

Margem

Tinto - 2023 -

Bela luz

Tinto - 2023 -

Duas Quintas

Tinto - 2023 -

Quinta do Crasto

Tinto - 2018 -

Quinta Nova Vinha Centenária Ref.ª P28/P21

Tinto - 2021 -

Quinta de São Luiz Vinha da Rumilã

Tinto - 2019 -

Quinta da Leda

Tinto - 2022

-

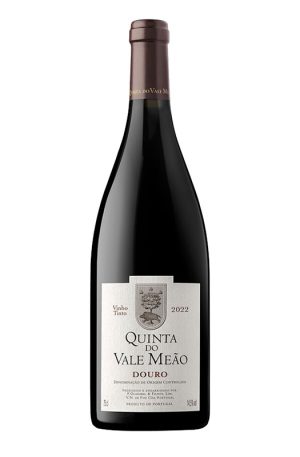

Quinta do Vesúvio

Tinto - 2022 -

Quinta do Portal

Tinto - 2020 -

Quinta do Côtto

Tinto - 2020 -

Quinta do Couquinho Adeodato

Tinto - 2019 -

Quinta do Bronze

Tinto - 2017 -

Quinta de S. José

Tinto - 2020 -

Quinta da Romaneira

Tinto - 2020 -

Quinta da Extrema Edição III

Tinto - 2017 -

Quinta da Gaivosa

Tinto - 2022 -

Potier

Tinto - 2022

-

Quinta da Ervedosa

Tinto - 2022 -

Poças Vinha do Cerro

Tinto - 2023 -

Herédias + 130

Tinto - 2021 -

Grau Baumé

Tinto - 2018 -

Costureiro Special Edition X

Tinto - 2020 -

Cerval

Tinto - 2019 -

Vallegre Field Blend Author

Tinto - 2017 -

Três Bagos

Tinto - 2019 -

Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca

Tinto - 2022 -

Quinta dos Frades Comendador Delfim Ferreira

Tinto - 2015

-

Quinta de Porrais

Tinto - 2019 -

Quinta da Folgosa Velha

Tinto - 2017 -

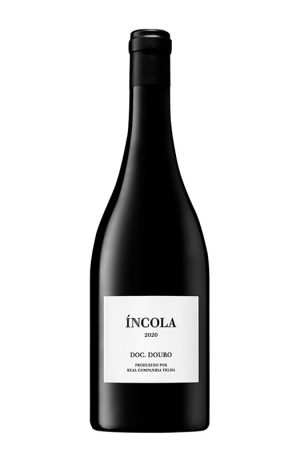

Cortes do Reguengo

Tinto - 2020 -

Quinta das Brolhas

Tinto - 2018 -

Vale Moreira Vinha d’Arte

Tinto - 2018 -

Terras do Grifo Vinhas Velhas

Tinto - 2018 -

Santos da Casa

Tinto - 2022 -

Quinta da Pedra Alta Melhor Tinto

Tinto - 2020 -

Quinta da Sabordela

Tinto - 2020 -

Quinta da Rede

Tinto - 2017

Viagem ao Centro de Portugal

O ruído à volta da atual crise do setor vitivinícola é demasiado sonoro, obrigando-nos a repensar fórmulas e estratégias que permitam, de algum modo, ultrapassar este período que desejamos que seja apenas um ciclo e não um declínio estrutural e definitivo de um negócio que emprega milhares de pessoas e faz parte da nossa cultura. […]

O ruído à volta da atual crise do setor vitivinícola é demasiado sonoro, obrigando-nos a repensar fórmulas e estratégias que permitam, de algum modo, ultrapassar este período que desejamos que seja apenas um ciclo e não um declínio estrutural e definitivo de um negócio que emprega milhares de pessoas e faz parte da nossa cultura. O último ano tem sido bastante conturbado, sucedendo-se manifestações de preocupação transversais a agricultores, produtores, distribuidores e retalhistas. Os dados oficiais são inequívocos a transmitir-nos uma diminuição do consumo nacional, com uma discrepância que se agrava entre o consumo e a oferta. Os relatórios internacionais mais recentes não auguram um futuro auspicioso, sinalizando que o consumo mundial cai todos os anos.

Contudo, o vinho com mais de 4000 anos de história entre nós, pelo peso cultural e económico que detém, é demasiado importante para que nos resignemos perante um declínio acentuado. Sensível a esta crise e com o intuito de contribuir para a busca de respostas e alternativas, a Grandes Escolhas trouxe a Portugal duas dezenas de profissionais do setor, entre importadores de média dimensão, de mercados e produtos de nicho, detentores de clubes de vinhos exclusivos, operadores turísticos dos mercados premium e super premium, e jornalistas da área de vinhos e gastronomia que, durante três dias, diagnosticaram o território das Beiras, com passagens pelas regiões vitivinícolas da Beira Interior, Dão e Bairrada.

Despertar da Beira Interior

A viagem a partir de Lisboa faz-nos entrar na Beira Baixa pelo sul. O Tejo surge-nos à direita, atravessando a Serra das Talhadas, onde, através do majestoso desfiladeiro rochoso das Portas do Ródão, o rio se estreita. A A23 traça-nos o caminho e, ao longe, num reflexo dourado, surge a Adega 23, arrojado projeto que tem o vinho como pretexto, mas um propósito muito mais amplo. Em 2024, integrado na exposição intitulada “O que faz falta”, destinada a celebrar os 50 anos do 25 de Abril na arquitetura, o projeto de Sarnadas do Ródão é distinguido como uma das 50 obras mais relevantes das últimas cinco décadas da democracia portuguesa. Manuela Carmona, reputada médica oftalmologista, tem as suas raízes neste local.

Com a Serra de São Mamede como linha do horizonte, Manuela Carmona criou de raiz uma adega, onde a história, a cultura e a arte são um forte complemento à produção vitivinícola de vinhos e espumantes. O projeto de arquitetura é delineado pelo Atelier RUA, para o qual os arquitetos conjugaram a cortiça, que reveste todo o edifício de nuances douradas. Localizado na cota mais elevada da propriedade de 12 hectares, é o elemento que mais se destaca a quem circula na A23, a autoestrada que contribui com o nome à vontade materializada de Manuela Carmona investir na sua região berço.

O interior do edifício foi, igualmente, desenhado com o cuidado de quem compreendeu que, além do vinho, há toda uma outra possibilidade de rentabilização de espaço e conceito. Da varanda panorâmica, olhamos o Alto Alentejo, as Talhadas e a Serra da Estrela. As áreas sociais do edifício acolhem exposições, eventos culturais e sociais, provas vínicas em almoços e jantares, e não é alheio ao sucesso da loja que, atualmente, já corresponde a uma fatia importante da faturação. Em vinhas de solos xistosos e quartzo, estendeu-se um compromisso entre as castas mais tradicionais – Rufete, Síria e Fonte Cal – e as nacionais Alicante Bouschet e Arinto, bem como as internacionais Syrah e Viognier. A produção ronda cerca de 30 mil garrafas, centrando-se a venda, sobretudo, na restauração de Lisboa e nalguns pontos exclusivos no país. Sendo um projeto ainda muito recente – a primeira vindima ocorre apenas em 2017 – as vendas de vinho decorrentes do enoturismo e atividades da adega ainda representam apenas 5% do total de faturação. No entanto, José Hipólito, enólogo da Adega 23, está consciente que o futuro passa pelas virtudes do turismo à porta de casa, centrado num edifício que foi criado para bem receber.

Regressados à estrada, rumamos ao norte, até Belmonte, onde, nas franjas da Serra da Estrela, encontramos a Quinta dos Termos. Foi a partir das parcelas do pai e das vinhas plantadas na década de 1940, que João Carvalho, empresário têxtil de sucesso e professor universitário, fez crescer um dos mais notáveis projetos da Beira Interior. A propriedade nos Termos conta já com mais de 60 hectares, possuindo, no total, nas Beiras, 130 hectares, a que somou, mais recentemente, uma propriedade no Douro, a Quinta do Pocinho.

Na Quinta dos Termos, localizada a uma altitude média de 500 metros, apostou-se na diversidade e experimentação. A par das nacionais Touriga Nacional, Trincadeira, Rufete, Jaen, Tinta Roriz, Marufo, Tinto Cão, Alfrocheiro e Baga, foram plantadas a Syrah, a Petit Verdot e a Sangiovese. Nas brancas, entre as locais, constam a Fonte Cal e a Síria, fazem-se experimentações, com bons resultados, com Arinto, Verdelho e Riesling. A vertente do turismo é levada muito a sério. Num universo de produção de cerca de 800 mil garrafas, o turismo ainda só corresponde a 5% da faturação total desta propriedade. A região está a dar os primeiros passos nesta vertente e a Quinta dos Termos quer fazer parte desse mercado cada vez mais significativo. Ao longo do ano, são as visitas com prova e os eventos organizados com jantares que conferem a dinâmica na propriedade, com notória repercussão nas vendas.

São já mais de 10 mil visitantes que, por ano, se deslocam a este produtor modelo da Cova da Beira, com maior incidência no verão, mas a encurtar distâncias nos meses ditos de época baixa, destacando-se um turismo sénior a partir de setembro e outubro. O investimento em infra-estruturas é constante e, a par com a adega, os espaços dedicados a albergar grupos têm crescido. O facto de a Quinta dos Termos ser, pela expressividade das vendas, a marca mais reconhecida da Beira Interior, potencia a curiosidade e as visitas, não se ignorando o fator natureza e sustentabilidade, selo que a propriedade de João Carvalho ostenta com orgulho de ser a primeira adega em Portugal a garantir a certificação em sustentabilidade. As vendas na, ainda, pequena loja da quinta, representam 150 mil euros de faturação anual, com tendência a um crescimento. O mercado externo somente agora começa a ter alguma tração nas vendas, sobretudo Brasil e China. A estratégia tem sido, até recentemente, de forte implementação no mercado nacional. No fundo, são cerca de 1500 os espaços de restauração onde a marca está presente no território nacional. Para o futuro, a equação pode passar por novas valências na área turística, não estando, por ora, prevista a criação de unidade de alojamento.

A Beira não se faz sem a gastronomia de conforto e, após a travessia da Serra da Estrela para as suas franjas, a norte, fomos ao encontro, noite dentro, da pequena povoação de Galegos, situada nas cercanias da forte, fria, fiel formosa e, à mesa, farta cidade da Guarda. Aqui, encontrámos poiso no Restaurante Colmeia, conduzido desde 1983 por Max Gonçalves e pela sua mulher, Teresa. A justa fama de ser uma das melhores casas de bem comer da região serve-se à mesa, na extrema competência de confeção de pratos serranos, com o polvo, o cabritinho e os nacos a marcarem presença assídua, complementados por uma doçaria muito competente. De louvar, a carta de vinhos preenchida, sobretudo, por referências certificadas da Beira Interior, também com destaque para os mais pequenos e recentes projetos da região. Lugar incontornável numa viagem pelas Beiras.

A pernoita teve lugar na cidade-falcão, Pinhel. Recentemente inaugurado em pleno centro histórico da localidade, o Brasão Dourado, um solar do século XVIII, que emprestou a sua imponência ao alojamento local, dispõe de 21 quartos, incluindo três suítes. Catarina Dourado, a proprietária, tem neste projeto a materialização do sonho de criança. O edifício foi adquirido pelos seus pais, um ourives e uma professora, o qual foi objeto de vultuosas obras de remodelação. Tendo aberto portas este ano, este alojamento vem colmatar uma necessidade de há muitos anos em Pinhel, uma vez que se trata de uma unidade hoteleira com maior capacidade de alojamento do concelho.

O Dão nobre

O segundo dia leva-nos até um Dão, onde o enoturismo é já uma realidade robusta, beneficiando de uma história que cruza o vinho com solares imponentes e famílias ancestrais. Com berço na Bairrada e quatro décadas de presença no Dão, Casimiro Gomes tem, em Nelas, o quartel-general da Lusovini, empresa que, após conquistar mercados sólidos em países de expressão portuguesa, sobretudo Angola e Brasil, expandiu influência e vendas por mercados europeu, norte-americano e asiático. Com um investimento superior a cinco milhões, ali nasceu, há quase uma década, um centro logístico, adega, cave de espumante e armazém para stock das linhas premium. Com ele também surgiu o restaurante, atualmente, uma das melhores referências regionais, o Taberna da Adega.

Vocacionada para a internacionalização, que representa cerca de 80% de todo o volume de produção, na Lusovini avalia-se muito seriamente o enoturismo. Atualmente, representa cerca de 25% de todo o volume de faturação. Aquando da abertura do restaurante, em 2016, não havia sequer a expetativa de um resultado tão positivo. A grande maioria dos clientes são provenientes de fora da região e é a diversidade de serviços que o torna tão apelativo. Dispondo de salas para reuniões, zona de receção com condições para trabalho remoto, criaram-se as mais-valias que cativam e atraem clientes de negócios e lazer. A articulação e as dinâmicas existentes com as unidades hoteleiras da região, resultantes de parcerias informais, mostram efeitos positivos para todas as partes. Com cozinha à vista, é a confeção dos pratos regionais que cria fidelidade.

Casimiro Gomes lamenta que Nelas ainda não estimule o registo de um maior número de dormidas. O fator distância deixou de ter relevância. As acessibilidades de hoje permitem que Lisboa, Porto e Coimbra fiquem cada vez mais perto. Nelas possui espaço para atrair mais unidades hoteleiras, até porque, não havendo ainda especulação de preços, torna-se mais atrativa que o litoral. Contudo, ainda se falha na criação de roteiros consistentes e variados, que estimulem a pernoitar mais. Casimiro Gomes, deixou ainda uma referência à hotelaria de luxo já existente na região. E foi rumo a ela que viajámos neste segundo dia de périplo pelas Beiras.

A vila de Santar, com cerca de 1000 habitantes, mesmo no contexto do Dão, é um mundo à parte. As ruas debitam tradição, herança e, ali, vários foram os momentos marcantes da nobreza e da monarquia nacional que transformaram a história de Portugal. Numa antiga residência real, pertencente a D. Miguel Rafael de Bragança, irmão de D. Duarte Pio, ergue-se o Valverde Santar Hotel & Spa, unidade hoteleira de cinco estrelas cercada por jardins frondosos e vinhedos antigos. O interior transporta-nos para um passado longínquo da realeza, com toda a formalidade desenhada nas amplas salas iluminadas pelos lustres dourados, pinturas a óleo originais, poltronas antigas e madeiras esculpidas. Os quartos e suítes renderam-se à modernidade e oferecem o máximo conforto. É um dos mais belos hotéis portugueses, oferecendo um Spa de última geração, instalado na antiga adega, e o acesso a uma impressionante biblioteca. Localizado a 90 minutos do Porto, este hotel é, acima de tudo, procurado por turistas estrangeiros, possuindo uma taxa de ocupação muito elevada durante todo o ano, igualmente graças aos programas especiais desenhados para as datas festivas e à possibilidade de ser reservado na sua totalidade, a preços que se iniciam nos €7.500 por noite.

A cerca de cinco quilómetros de Viseu está a Quinta de São Francisco, propriedade familiar adquirida em 1996, que deu lugar à marca Chão de São Francisco. O centro nevrálgico é o solar beirão, erguido no século XVIII, testemunho de um legado da fidalguia da época, ali albergando a capela de Nossa Senhora dos Escravos, esta erigida antes da construção do solar (1660). Onde outrora existiam avelaneiras, hoje deitamos a vista sobre oito hectares de vinha ocupada pelas castas preferidas do proprietário: Touriga Nacional, Tinta Roriz e, por uma tradição infelizmente quase abandonada na região, a Baga. A pretensão inicial foi a produção de vinhos com a indelével marca do Dão, possuindo a adega a capacidade de vinificar e armazenar cerca de 100 mil litros de vinho. Atualmente, selecionam a melhor uva e produzem 35 mil litros para produção própria e engarrafamento. A restante uva é cedida.

O enoturismo da Quinta de São Francisco, com componente de alojamento, surge mais tarde e teve por inspiração o encanto dos jardins e das diversas fontes da propriedade, criando um ambiente intimista com todos os recantos e mesas de pedra. A proximidade de Viseu e a os programas taylor made têm vindo a contribuir para a procura por parte de uma camada eclética de turismo, cujo tour prévio nos embala pela história de fidalguia da quinta. Aquele termina com uma prova obrigatoriamente acompanhada por queijos e enchidos regionais. O alojamento abriu portas há cerca de dois anos e tem sido uma mais-valia em diversos aspetos. Não apenas convida a permanecer na região por mais tempo, como também tem sido um fator de captação de novos clientes para a exportação. Não sendo o outono e o inverno ainda um barómetro do que aí vem, a verdade é que o enoturismo representa uma fatia substancial das vendas e a tendência prevê o crescimento das experiências, com o foco na ‘prova’ do território, num ambiente afável e familiar.

Já a saída de Viseu se faz debaixo de uma chuva copiosa. O último destino do dia e da região leva-nos até Penalva do Castelo, onde nos espera um coberto cinzento e húmido. À chegada encontramos a imponência da Casa da Ínsua, conjunto arquitétonico que alberga um hotel de cinco estrelas, vocacionado para o segmento de luxo, proporcionando uma multiplicidade de experiências que abrangem a componente histórica.

O atual Parador Casa da Ínsua nasce da reabilitação do solar erigido no século XVIII, por Luis Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, Capitão-General de Mato Grosso, Brasil. A preservação da traça original da imponente fachada e do interior finamente decorado com azulejaria barroca, tetos trabalhados, lareiras belamente esculpidas e armas indígenas brasileiras, cria um ambiente de viagem no tempo, para uma época de glória lusitana, permitindo aos hóspedes uma revisitação de domínio e riqueza da nobreza portuguesa. Com quartos personalizados com a história da casa e jardins de inspiração francesa, repletos de árvores exóticas trazidas pelo primordial proprietário, o espaço dispõe ainda os vinhos de produção própria e o Queijo Serra da Estrela DOP ali produzidos diariamente por artesãs que seguem à risca toda uma arte secular.

O Dão, com esta amostra de locais visitados, revela que está uns passos à frente no modo como coloca o enoturismo na vanguarda de um negócio que, cada vez mais, está muito para além do ato de comercializar um líquido engarrafado.

Uma Bairrada a dois tempos

O terceiro dia deste roteiro leva-nos à elevação que separa a região granítica do Dão da Bairrada, da argila e do calcário, a Serra do Buçaco. No ponto mais alto, marcado por uma cruz de Cristo, nos aguardava uma representação da dinâmica associação Rota da Bairrada. Daquele promontório, em dias de céu limpo, é-nos permitido ter uma vista desafogada das cercanias da cidade de Coimbra, da Serra da Boa Viagem, que encobre a Figueira da Foz, da Ria de Aveiro, da Serra do Caramulo e do Atlântico, que nos ilumina o horizonte. A meio caminho da descida até ao sopé da Serra, embrenhamo-nos entre muros. Falamos na Mata do Buçaco, onde, desde o século XVII, reside uma mancha florestal plantada pela Ordem dos Carmelitas, que confere um ambiente luxuriante, albergando diversas fontes, caminhos pedonais e uma das mais completas Vias Sacras do mundo cristão. Vencido o manto verde, surge-nos, o Palace Hotel do Buçaco, edifício neo manuelino projetado pelo cenógrafo Luigi Manini e construído entre 1888 e 1907, para servir de Paço de caça ao rei D. Carlos. Porém, conta-se que, se ali alguma vez pernoitou, não terá sido para caçar. Com a queda da Monarquia, o palácio real dá lugar ao hotel, encontrando-se, desde 1917, nas mãos da família Alexandre de Almeida.

O conceito de hotel, com salas faustosas, frescos de caça e azulejaria, entre outros elementos, evocativa dos Descobrimentos, insere-se mais num conceito de revisitação histórica do que propriamente no conforto associado à hotelaria contemporânea, facto bem explícito no site. Se procura uma experiência de fausto real, em que os 60 quartos e as quatro suítes mantêm o mobiliário original, os cortinados de veludo e uma natural decadência, fruto da passagem do tempo, encontram aqui a verdadeira cápsula do tempo. Quem desejar o conforto de design e a mais alta tecnologia, aconselham-se outras paragens. A maior surpresa estava reservada para o restaurante do palácio, centrado na prática de uma cozinha contemporânea de inspiração francesa, com menus de degustação constituídos por sete momentos, harmonizados com os raros e míticos vinhos do Buçaco, guardados a sete chaves na cave do edifício, podendo ali ser encontradas colheitas, se a memória não me falha, desde 1929. Peças de elevada raridade!

Descendo a serra, sem a perder de vista, rumámos a Aguim, aldeia do concelho de Anadia, onde encontramos o projeto que o professor universitário Francisco Batel Marques ergueu dos escombros a partir de 2003, a Quinta dos Abibes. No início, esperavam-no 10 hectares de abandono. A pouco e pouco, e vencendo as dificuldades burocráticas, ergueu uma propriedade modelo, com a plantação de castas portuguesas Baga, Touriga Nacional e Arinto, e as internacionais Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc. Entretanto, introduziu a Bical e a Syrah. O enoturismo faz-se sobretudo através das visitas às vinhas e à adega, de provas e jantares vínicos no salão do edifício principal, com vista para os vinhedos e a Serra do Buçaco.

Uma das maiores vantagens da Bairrada para ‘turistar’ são as boas acessibilidades e a proximidade entre locais a visitar. Entre Aveiro e Coimbra, por auto estrada, não demoramos mais de 40 minutos, a cumprir os limites de velocidade. Pelo meio, temos o coração da Bairrada, o espumante, o leitão e outras virtudes merecedoras de visita e/ou pernoita. É o caso do Curia Palace Hotel, igualmente integrado no grupo Alexandre de Almeida. A aldeia da Curia era, durante quase todo o século XX, um local de termalismo sério, onde milhares de utentes permaneciam durante longos períodos, selecionando, consoante a bolsa, uma das muitas pensões ali existentes ou no exclusivo Curia Palace. Construído de raiz para hotel e a funcionar desde 1926, é o epíteto dos loucos anos 20 do século XX, do luxo e vanguardismo associados a uma sociedade que convivia de perto com as influências estrangeiras e as replicava localmente. Alvo de obras profundas de remodelação, esta unidade mantém a patine de outrora, tendo sido palco, nos últimos dois anos, do Millésime, a festa do espumante nacional por excelência, recriando os primórdios festivos do hotel, na região que o viu nascer há 135 anos.

A escassos 500 metros, está o edifício da Rota da Bairrada, sede da associação homónina criada para coordenar, inicialmente, os produtores de vinho da região, mas logo alargada a unidades de alojamento, restauração, hotelaria e assadores de leitão. Se há um trabalho modelo em prol do território, é aqui que é realizado. Contando com quase uma centena de associados, dos quais 45 são produtores vitivinícolas, a associação tem pautado a atividade na coordenação de eventos dentro de portas e de cariz nacional, representando o território no exterior. O que aqui é realizado é verificável pelas estatísticas do aumento dos visitantes a toda a região que abarca, não apenas as principais capitais de distrito, Aveiro e Coimbra, mas o coração de uma região, onde é o espumante e o leitão quem mais ordenam.

Por falar em espumante, ao entardecer tomámos o caminho em direção às Caves São Domingos, empresa da pequena aldeia de Ferreiros, fundada pelo industrial de madeiras Elpídio Martins Semedo, em 1937. Com uma estrutura societária familiar, hoje é uma das líderes na produção de espumantes, exclusivamente elaborados pelo Método Clássico desde os seus primórdios. Logo nos anos 30 do século passado, foi aberto, a golpes de picareta, um rendilhado de galerias subterrâneas onde, ainda hoje, estagiam cerca de três milhões de garrafas. É nos subterrâneos que se vivem os momentos mágicos das visitas, que, a par com as provas, são os principais fatores de atração e, claro, o espumante que, ali, conta com 16 referências. A vertente de produção e comercialização sempre foi o foco primordial. Todavia, é com o sangue novo de Duarte Amorim, que se olha para um futuro focado no investimento, sobretudo na criação de uma sala de provas com vista para uma vinha pedagógica, onde estão plantadas mais de cinco dezenas de castas diferentes.

Para o final desta viagem, guardámos as Caves São João, a, outrora, empresa familiar que, é ela mesmo, repositório de toda a história da região da Bairrada dos últimos 100 anos. Aqui, e para falarmos de enoturismo sem componente alojamento, percebemos que há um conceito a que os britânicos chamam de heritage. Mais do que património e vinhos, bebe-se a história de uma Bairrada moderna, nascida com a indústria dos espumantes em 1890, pela mão de Tavares da Silva, o técnico, e de Justino Sampaio Alegre, o visionário industrial. Aliado a um espólio valioso de vinhos antigos, provavelmente o maior do país em vinhos tranquilos, com cerca de 400 mil garrafas armazenadas, pratica-se o bom gosto que transforma a visita, as provas e os jantares, em experiências inolvidáveis, como o foi para a vintena de estrangeiros que a puderam vivenciar. Célia Alves, atual gerente da empresa, coloca uma tónica especial nesta vertente, a qual já não pode ser dissociada da mera venda de vinhos.

Nas Caves São João, vende-se hoje uma imersão no território, na história e nos sabores e aromas de uma região que vai tomando o turismo como um filão ao alcance de todos. Se os visitantes ali encontraram território bairradino, também encontraram memórias e laços com Champagne, através dos espumantes produzidos como nos primórdios da região, com as castas Pinot Noir e Chardonnay, nos Cabernet Sauvignon dos anos 90 do século XX, uva plantada, pela primeira vez, na Quinta do Poço do Lobo, no início dos anos 1980, no colheita tardia reconheceram Bordéus, nas aguardentes vínicas dos anos 60, reconheceram Cognac. Foi esta experiência sensorial que os sensibilizou para a qualidade dos grandes vinhos portugueses, ávidos de serem parte importante das nossas exportações.

Em jeito de conclusão, muitas ilações e lições podem ser retiradas desta viagem, durante a qual o vosso cronista foi auscultando cada um dos importadores, operadores turísticos e jornalistas. Possuímos singularidade, identidade, gentes que valorizam o território. Necessitamos, talvez, de perceber que o nosso mercado de enoturismo deve procurar um segmento premium e, para isso, temos de oferecer condições e, acima de tudo, ter uma boa capacidade de comunicação… em inglês.

(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2025)