Bairrada: Uma região de “clássicos”

Criada apenas em 1979, após vários anos de hesitações entre o poder político e os interesses dos agentes económicos, a Região Demarcada da Bairrada, antes de acolher regulamentação legal, já se afirmava há mais de dois mil anos nas práticas vitivinícolas, crendo-se, pelo menos, desde a romanização do território. Muitos são os testemunhos, enraizados nos […]

Criada apenas em 1979, após vários anos de hesitações entre o poder político e os interesses dos agentes económicos, a Região Demarcada da Bairrada, antes de acolher regulamentação legal, já se afirmava há mais de dois mil anos nas práticas vitivinícolas, crendo-se, pelo menos, desde a romanização do território. Muitos são os testemunhos, enraizados nos vestígios arqueológicos, que nos reafirmam a vitivinicultura como uma das principais atividades agrícolas que se estenderam desde a ocupação romana e perduram até à atualidade.

Se porventura nos quisermos apoiar no rigor do suporte documental, pode atestar-se que, já no ano 950, o seu território era conhecido como região vinhateira, conforme nos revela um documento existente na Torre do Tombo referente a uma doação ao Mosteiro do Lorvão de terras e vinhas na Silvã (Mealhada). Um outro documento refere uma “vinha em Rippela sob o monte Buzacco”, em 1086. Ou uma outra doação àquele Mosteiro, de “uma casa em São João e vinha na Pocariça” (Cantanhede), em 1176.

Contudo, o documento mais curioso é datado de 1137, e encontra-se igualmente na Torre do Tombo, no qual “D. Afonso Henriques autoriza a plantação de vinha na herdade de Eiras, sob o caminho público de Vilarinum (Vilarinho do Bairro, Mealhada) ao monte Buzacco (Bussaco), com a condição de lhe darem 1/4 do vinho, sem mais encargos e eles fiquem com as primícias e décimas do vinho…”. Um testemunho de inigualável valor que atesta a qualidade do vinho ali produzido, o qual servia de meio de pagamento dos impostos ao Rei.

OS PRIMÓRDIOS DA BAIRRADA

Não se pense que a criação da Região Demarcada do Douro, peticionada por 14 dos “principais lavradores de Cima do Douro e Homens Bons da cidade do Porto”, estribados pela visão de Sebastião José de Carvalho, não terá tido influência em diversas outras regiões do país onde se cultivava vinha e produzia vinho. A representação dirigida ao rei D. José I, em 31 de Agosto de 1756, foi estabelecida por Alvará, confirmado a 10 de Setembro desse mesmo ano, demarcando e, diz-se, protegendo a região duriense dos demais territórios produtores.

Se é certo que a instituição da Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro somente aos vinhedos daquela região dizia respeito, a realidade mostrou-nos que, nos anos seguintes, houve extensas demandas legislativas que intervieram noutras zonas vinhateiras, determinando o arranque de diversas vinhas em “terrenos das vargens, lezírias e campinas” que fossem mais próprias, pela sua natureza, para nelas se promover a cultura cerealífera, tão necessária para a alimentação básica dos portugueses. Medidas drásticas que alteraram a paisagem vitivinícola portuguesa, dizimando a produção de vinha em larga escala. À data, tais medidas eram justificadas pela carência de cereais e falta de pão para o consumo das gentes. Por outro lado, visava-se diminuir a produção excessiva de vinho de qualidade inferior que, em concorrência desleal, acarretava elevados prejuízos para os de qualidade superior.

A região da Bairrada não terá ficado imune a estas medidas, por força dos alvarás que aplicaram a mesma lei às margens e campinas dos rios Mondego e Vouga e a mais terras que fossem de paul e lezírias. E, apesar de nesses alvarás se fazerem referências elogiosas aos vinhos produzidos “nos terrenos de Anadia, Mogofores e outros das mesma qualidade”, igualando estes vinhos aos criados nos “termos de Lisboa, de Oeyras, de Carcavelos, do Lavradio, de Torres Vedras, Alenquer…”, nesses tempos com notoriedade semelhante aos vinhos durienses, certo foi que, outro Alvará, agora de 18 de Fevereiro de 1766, já impunha como sujeição imediata o arranque de vinhas existentes em Anadia, Mogofores, Arcos, Avelãs de Caminho e Fermentelos”, terras bairradinas por excelência, duas delas citadas com louvor cinco meses antes.

Numa visão otimista, podemos considerar que o génio ímpar de Pombal, além de ter criado a primeira Região Demarcada do mundo, terá ensaiado outras demarcações, embora sem lhes ter dado o tratamento legislativo adequado. A da Bairrada terá tido atenção do seu pensamento, pois, pelo menos por duas vezes, referenciou os terrenos Anadia e Mogofores como sendo de óbvia qualidade para a produção de vinho.

“A Região Demarcada da Bairrada (…) já se afirmava há mais de dois mil anos nas práticas vitivinícolas, crendo-se, pelo menos, desde a romanização do território”

O PAIZ VINHATEIRO

Em 1866, por Portaria de 10 de Agosto, foi nomeada pelo Ministro do Reino, Andrade Corvo, uma comissão encarregada de estudar as diversas regiões do país “durante a vindima e da feitura do vinho nos principais districtos vinhateiros do reino”. Desta comissão faziam parte três membros e a cada um dos quais foi delimitada a respetiva área de estudo.

O Visconde de Villa Maior ficou com a área a norte do Rio Douro, António Augusto de Aguiar ficou responsável pela área de território entre os rios Douro e Tejo, excluindo o distrito de Lisboa, cabendo, por fim, a Joaquim Inácio Ferreira Lapa o distrito de Lisboa e todos os territórios a Sul do Tejo.

Publicado em 1867, nesse trabalho conjunto, mas com as respetivas indicações de cada um dos seus autores, existe um único mapa. E este, no conjunto de tantas outras regiões vitivinícolas nela representadas, refere-se apenas a uma, designado “Paiz Vinhateiro da Bairrada”. Um mapa que, mesmo desatualizado ao tempo da criação da região demarcada, mais de cem anos depois, serviu de base à sua delimitação. Naquele mapa há já uma marcação, a cores diversas, de três sub-regiões, ainda que em moldes distintos daquelas que foram, por exemplo, definidas em França. Neste, as sub-regiões são designadas por região de vinho branco, região de vinho tinto de embarque e região de vinho de consumo. Estabelecem-se, também, limites geográficos, definindo, a Sul, o concelho de Mealhada, ao tempo considerado o coração da Bairrada, e parte do concelho de Cantanhede; ao centro, o concelho de Anadia; a Norte o concelho de Oliveira do Bairro. Excluídos ficaram, a Sul, a freguesia de Souselas, no Centro, parte do concelho de Cantanhede e todos os de Vagos e Aveiro, e, a Norte, parte do concelho de Oliveira do Bairro.

As zonas nobres para vinhos tintos de embarque delimitavam-se, aos concelhos da Mealhada e de Anadia, enquanto as mais aptas para vinhos brancos situavam-se na margem esquerda do rio Certoma, até Óis do Bairro, S. Lourenço e Mogofores. Fora destes limites situavam-se as zonas de vinhos para consumo, classificando-se detalhadamente os de primeira, segunda e terceira categorias. Interessante é constatar o detalhe com António Augusto de Aguiar estudou a composição dos solos, identificando, com denodo, uma zona hoje muito bem conhecida por produzir vinhos de extrema elegância: “da Mealhada para o Luso, do Travasso para a Vacariça encontra-se uma mistura de solos, em que figuram retalhos de arenatas do terreno quaternário…”. Falamos, em parte, da zona de Cadoiços, onde se encontram hoje algumas das mais imponentes vinhas velhas da Bairrada e das quais nasce um dos grandes vinhos que constituem o painel de prova deste artigo.

Elaborado este estudo pouco após a grande crise do oídio, que afetando toda a viticultura nacional também não poupou o território da Bairrada, é um exercício curioso constatar como se dá a evolução do encepamento na região. Em 1850, o oídio surge de modo lancinante e, durante quase uma década, destruiu, quase por completo, toda a produção de uva na região. As castas mais atacadas foram, nas tintas, o Castelão e a Trincadeira, e, nas brancas, o “Boal Cachudo”, o Arinto e Mourisco. Perante estas adversidades, eis que surge uma uva salvífica, a Baga, fortemente resistente ao oídio. A partir de 1860, a atual intitulada casta rainha da Bairrada, conhece uma expansão até então nunca vista, tendo António Augusto de Aguiar, que por ela não morria de amores, escrito que, “se o amor por ella continuar como até agora, dentro de poucos anos toda a Bairrada fará plantações e vinhos extremes de uma casta só”.

A 28 de Dezembro de 1979, nasce a Região Demarcada da Bairrada, e com ela a sua delimitação geográfica que, curiosamente, não é assim tão distante daquela que havia sido desenhada mais de 100 anos antes por António Augusto de Aguiar.

ANTEVISÃO DE UMA REGIÃO

Com a industrialização do espumante e o nascimento das grandes casas engarrafadoras a partir dos anos 20 do século passado, assistiu-se a um crescimento exponencial da região. Caves São João, Caves Messias, Caves Aliança ou Caves São Domingos, entre outras, tornam-se os grandes centros produtores do país, engarrafando, comercializando e exportando vinhos para as colónias e Brasil. A demarcação era, à data, e já após o Dão ter procedido à sua demarcação enquanto região em 1908, uma temática não muito do agrado das grandes casas, que adquiriam vinhos em diversas regiões limítrofes para satisfazer a as suas necessidades de grande volume.

No início dos anos 50 dá-se início a uma contenda feroz entre, por um lado, os defensores da não demarcação, liderados pela maior referência da enologia nacional, Mário Pato, e, do outro lado, uma linha vanguardista defensora da necessidade de criar a região demarcada, tendo na linha da frente o Professor Américo Urbano.

Mário Pato, numa publicação de 1 de Outubro de 1953, no Boletim da Federação dos Grémios da Lavoura da Beira Litoral, clamava que a região começava a sofrer de uma “delimitomania” ou mania das regiões delimitadas, que amolece as faculdades mentais dos viticultores e lhes paralisa a atividade. Para o enólogo, o pedido de intervenção do Governo na delimitação da sua região causaria um atavismo e um encerramento dentro de si própria, que motivaria uma não evolução no acompanhamento do desenvolvimento dos métodos enológicos e, consequentemente, uma desvalorização dos vinhos produzidos. À data, dava como exemplo as regiões de Bucelas, Colares e Carcavelos, cujos vinhos começavam a perder notoriedade, invocando igualmente os exemplos do Dão e Vinhos Verdes que também não se mostrariam brilhantes.

Já Américo Urbano trazia para a defesa da demarcação preocupações que não são díspares das da atualidade, mostrando toda a pertinência. A este preocupava-o a concorrência feroz vinda das terras a Sul, onde os custos do granjeio eram muito inferiores e a qualidade dos vinhos, em que “milhentas de pipas de água anualmente são adicionadas aos mesmos”, era manifestamente inferior.

No meio das contendas, Américo Urbano não foi parco em palavras, acusando Mário Pato de ser o principal responsável pelo uso de técnicas enológicas que privilegiavam a produção de vinhos destinados ao lote, ao invés de dar o seu contributo para o aperfeiçoamento das características organoléticas que sempre distinguiram os vinhos da Bairrada. Uma conceção visionária que, ainda hoje, define o modo como se entende uma Bairrada de características muito distintas.

O interesse pela demarcação da região vai crescendo ao longo dos anos 60 e, em 1973, é criado o Grupo de Trabalho incumbido do estudo da Demarcação da Bairrada, composto pelos agrónomos Melchior Barata de Tovar e Octávio da Silva Pato, contando ainda com a colaboração de Mateus Augusto dos Anjos e de Luís Azevedo Correia. O relatório veio a revelar-se extremamente relevante para constituir as bases para a futura demarcação, incidindo sobre a orografia e hidrografia, geologia, solos, clima, práticas agrícolas, castas cultivadas, métodos de vinificação e tipos de vinho, proposta de demarcação e delimitação da região produtora e, entre outras, do direito à denominação de origem. Estava quase…

Para dar força a este movimento, Luiz Ferreira da Costa, figura icónica das Caves São João, agrega uma série de figuras relevantes da região e cria a Confraria dos Enófilos da Bairrada, em Junho de 1979, associação que foi absolutamente determinante, através de diversas iniciativas e contactos com as esferas do Governo, para derrubar as últimas barreiras tendentes à Regulamentação da Região Demarcada da Bairrada.

POR FIM, A DEMARCAÇÃO

A 28 de Dezembro de 1979, pela Portaria nº 709-A/79, nasce a Região Demarcada da Bairrada e, com ela, a sua delimitação geográfica que, curiosamente, não é assim tão distante daquela que havia sido desenhada mais de 100 anos antes por António Augusto de Aguiar. Exigindo-se a condução da vinha em forma baixa, definem-se, desde logo, as castas autorizadas, que serão objeto de apreciação e cadastro pelos serviços competentes, definindo-se, como tintas autorizadas, a Baga com mínimo de 50%, Castelão ou Moreto e Tinta Pinheira, autorizando-se, desde que não excedessem 20% do povoamento total, o Alfrocheiro Preto, Bastardo, Preto de Mortágua, Trincadeira, Jaen e Água Santa. Nas castas brancas, exigindo um mínimo de 60% do povoamento, Bical, Maria Gomes (Fernão Pires) e Rabo-de-Ovelha, autorizando-se com um máximo de povoamento total de 40%, o Arinto, Cercial, Chardonnay e Sercialinho, lista que mais tarde havia de ser revista. Nesta primeira abordagem que, até aos dias de hoje, havia de ter diversas alterações, definiu-se a obrigatoriedade de a vinificação ser realizada dentro da região em adegas inscritas para o efeito, limitou-se a produção a um máximo de 55 hectolitros por hectare de vinha, parametrizou-se um teor alcoólico mínimo de 11% vol. para os vinhos e fixou-se estágios obrigatórios mínimos de 18 meses para tintos e 10 meses para brancos.

Inicialmente, ou seja, em 2003, a menção “Clássico” ficou destinada apenas a vinhos tintos, cingindo-se às castas Baga, Camarate, Castelão (Periquita) e Touriga Nacional

“CLÁSSICO”, UM SELO DE IDENTIDADE

Após a demarcação e até ao virar do século, muitas foram as mudanças de paradigma a que se assistiu na Bairrada. As Adegas Cooperativas e as grandes casas engarrafadoras foram colocadas perante uma nova realidade de produção e consumo. O mundo pedia vinhos com maior identidade, vinhos de Quinta, produções menores, mas muito mais exigentes e qualitativamente nos antípodas daquilo que até então se fazia. Os mercados das colónias haviam desaparecido, o Brasil minguava na procura. Uma nova Bairrada despontava e muitas foram as grandes casas que soçobraram. Adegas Cooperativas, como Vilarinho do Bairro, Mogofores e Mealhada, ou casas engarrafadoras como Barrocão, Valdarcos, Monte Crasto, entre outras, finaram-se. Felizmente, houve casos de grande sucesso na mudança, como foram as Caves São João, que já em 1971 haviam adquirido a Quinta do Poço do Lobo, ou as Caves Messias, com produção de vinhos de uvas próprias na Quinta do Valdoeiro.

Algo havia a fazer para contrariar uma certa desorientação estratégica que afetava a Bairrada. A preocupação dos agentes económicos centrava-se na adequação das potencialidades da região, sempre associadas a uma nomenclatura de qualidade e certificação, alcançando a sua melhor valorização no mercado.

A Portaria nº 428/2000, de 17 de Julho, vem fixar as castas aptas à produção de vinho em Portugal. Nessas condições, entendia-se como necessário efetuar algumas alterações relativamente aos encepamentos existentes permitidos para a DOC Bairrada, do mesmo modo que era crível que podia haver uma maior variedade de vinhos de qualidade produzidos na região e reconhecidos no mercado. Subjacente a estas alterações, que viriam alterar substancialmente o número de castas autorizadas à menção DOC, nada mais, nada menos que 26, algumas delas com pouca expressão na região, um juízo avisado justificou a criação de uma certificação especial para os vinhos da Bairrada que pudessem respeitar determinados parâmetros de tradição e práticas antigas, tanto de viticultura como de vinicultura, adotando-se, por via dessa premissa, a menção “Clássico”. Inicialmente, ou seja, em 2003, a menção “Clássico” ficou destinada apenas a vinhos tintos, cingindo-se às castas Baga, Camarate, Castelão (Periquita) e Touriga Nacional, obrigando os vinhos a representar, em conjunto ou separadamente, 85% do encepamento, não podendo a Baga representar menos de 50%. Obrigava, ainda, a que a uva fosse proveniente de vinhas com rendimento não superior a 55 hectolitros por hectare, não podendo o vinho tinto possuir um teor alcoólico inferior a 12,5%. É, no que toca ao tempo de estágio, que surgem as condições mais exigentes, obrigando os vinhos tintos com aquela menção a poderem apenas ser comercializados após um estágio mínimo de 30 meses, 12 dos quais obrigatoriamente em garrafa. A Portaria 211/2014, de 14 de Outubro, repõe a justiça e concede, igualmente, aos vinhos brancos a possibilidade de ostentarem a menção “Clássico”, definindo como castas aptas à mesma a Maria Gomes (Fernão Pires), Bical, Cercial e Rabo-de-Ovelha. Aqui, houve também a preocupação em regular a produção máxima por hectare, que seria idêntica à das castas tintas, limitando o volume alcoólico dos brancos aos 12% mínimo, obrigando ainda a um estágio mínimo antes de comercialização a 12 meses, seis dos quais em garrafa. Em matéria de reposição de injustiças, a Portaria nº 335/2015, de 6 de Outubro, veio colmatar uma ausência inadmissível, colocando a histórica Arinto, casta já referenciada por António Augusto de Aguiar, em 1867, como uma das mais relevantes uvas brancas do encepamento do território da Bairrada.

Terminamos esta longa, mas rica história de um território abençoado pela proteção das Serras do Bussaco e Caramulo, bafejado pela influência do Atlântico, com a afirmação de qualidade superior dos vinhos que ostentam a menção “Clássico”, concedendo à Bairrada um estatuto de maior relevância em boa hora regulamentada, e que tão bem é expressa nos 12 vinhos que brilharam na nossa prova.

* O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico

(Artigo publicado na edição de Junho de 2025)

-

MESSIAS

Branco - 2017 -

FREI JOÃO

Branco - 2020 -

TRABUCA CERCIAL DA BAIRRADA

Branco - 2020 -

BACALHOA 1931 VINHAS VELHAS

Branco - 2021 -

ANTÓNIO MARINHA LEGADO

Tinto - 2017 -

CASA DO CANTO

Tinto - 2017 -

MESSIAS

Tinto - 2015 -

FREI JOÃO

Tinto - 2018 -

TRABUCA

Tinto - 2016 -

BACALHÔA VINHA DA DÔNA

Tinto - 2018 -

LOPO DE FREITAS

Tinto - 2016 -

OUTRORA

Tinto - 2019

SYMINGTON: Entre o Douro e o Minho

A estratégia de diversificação da Symington Family Estates tem sido uma aposta cirúrgica em regiões e propriedades com história e potencial comprovado. Há apenas uma década, o Altano era o único vinho branco que a Symington apresentava no mercado. Hoje, o portefólio cresceu com propostas como o Taifa, de Portalegre, e agora o Casa de […]

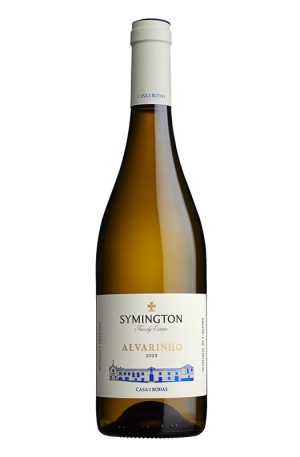

A estratégia de diversificação da Symington Family Estates tem sido uma aposta cirúrgica em regiões e propriedades com história e potencial comprovado. Há apenas uma década, o Altano era o único vinho branco que a Symington apresentava no mercado. Hoje, o portefólio cresceu com propostas como o Taifa, de Portalegre, e agora o Casa de Rodas, de Monção e Melgaço. É o primeiro lançamento depois da aquisição da histórica propriedade em Monção, concretizada em 2022. Desconhecida pelos consumidores de hoje, esta foi a primeira marca comercial de Alvarinho. O vinho começou a ser engarrafado pela Casa de Rodas nos anos 1920, em colaboração com Amândio Galhano, o incontornável agrónomo da região dos Vinhos Verdes, ao qual se deve a descoberta das virtudes da casta.

Novo capítulo

A propriedade em si é ainda mais antiga. Foi construída em 1655 e representa um típico solar minhoto daquela época. Guarda a memória das famílias nobres que por ali passaram, destacando-se pela sua arquitetura, jardins centenários e uma capela do século XVIII. A marca não chegou aos nossos tempos, mas os 27,5 hectares de vinha da propriedade são dedicados exclusivamente à casta Alvarinho, dos quais 1,5 hectares são de uma vinha muito velha, de baixa produção. Ao pertencer agora ao universo Symington, abre-se um novo capítulo na história da casa e da marca.

O Casa de Rodas Alvarinho 2023 é vinificado por Anselmo Mendes na sua adega. Resulta de uma colheita manual e de uma prensagem suave. A fermentação decorre com temperatura controlada a acompanhar a sua dinâmica e prolonga-se por três semanas, seguida de um estágio sobre borras finas durante seis meses. Foram produzidas 13.555 garrafas.

A nova colheita da Quinta do Vesúvio surge num contexto vitícola desafiante. Rupert e Charles Symington relembram que 2022 foi um dos anos mais quentes e secos de que há memória. Em dez meses, caíram apenas 170 mm de chuva. Em julho, os termómetros no Pinhão atingiram os 47˚C e, durante dez dias consecutivos, as temperaturas mínimas não desceram abaixo dos 20˚C.

A vindima começou incrivelmente cedo, a 24 de agosto, mas as primeiras uvas mostraram sinais de maturação incompleta. No início de Setembro, o furacão Daniel irrompeu com chuva intensa e inesperada, forçando uma interrupção sem precedentes nas vindimas. No entanto, a chuva revelou-se benéfica: as temperaturas desceram, permitindo que as videiras completassem a maturação em condições equilibradas. Assim, a vindima pôde ser retomada com calma e óptimo resultado. A Touriga Nacional foi colhida entre 20 e 21 de setembro nas cotas mais altas da Quinta do Vesúvio (a cerca de 450 metros de altitude), enquanto a Touriga Franca foi apanhada entre 27 e 30 de setembro no Vale da Teja. Estas duas castas são os pilares do lote do Quinta do Vesúvio, onde Touriga Nacional está em maioria, com 65%, e Touriga Franca entra com 30%. A Tinta Amarela, também do Vale da Teja, compõe os restantes 5%.

O vinho estagiou durante 15 meses em barricas de carvalho francês (80% novas, 20% usadas), com capacidades de 225 e 400 litros. Foram engarrafadas 13.100 unidades, além de 350 magnum e 100 double magnum.

O Casa de Rodas Alvarinho 2023 é vinificado por Anselmo Mendes na sua adega. Resulta de uma colheita manual e de uma prensagem suave

A nova colheita da Quinta do Vesúvio surge num contexto vitícola desafiante, pois 2022 foi um dos anos mais quentes e secos de que há memória

Lançamentos simultâneos

Num conceito inovador, inspirado na tradição do Vinho do Porto Vintage, onde uma parte do stock é reservada para lançamentos futuros, foi apresentada uma nova edição do Quinta do Vesuvio 2015, com indicação Cellar Release. Esta prática prevê o lançamento simultâneo de novas colheitas e relançamento das colheitas mais antigas, com pelo menos dez anos de guarda.

“Estamos no sector da paciência”, explicou Rupert Symington, actual CEO da empresa. “Fazemos o trabalho pelos restaurantes e clientes: guardamos o vinho e disponibilizamos quando está mais próximo do ponto ideal de consumo.” Com esta abordagem, torna-se possível apreciar a evolução dos vinhos em diferentes fases da sua evolução, desde a vivacidade da juventude até à sofisticação adquirida com a maturidade.

Tal como no 2022, a composição varietal do Vesúvio 2015 baseia-se na Touriga Nacional (54%) e Touriga Franca (42%), com um toque de Tinta Amarela (4%). Entretanto, as condições do ano foram bastante distintas: o 2015 registou níveis médios de precipitação e temperatura. O início do ano vitícola, em novembro, foi marcado por chuvas generosas, fundamentais para fazer frente à falta de precipitação no inverno, primavera e verão. Alguma chuva que caiu na altura certa, em maio, foi providencial, preparando as videiras para os meses quentes de junho e julho. O mês de agosto foi ameno, com noites frescas, criando as condições ideais para maturações equilibradas e para a preservação da acidez natural das uvas. O Quinta do Vesúvio Cellar Release 2015 está limitado a 2.500 garrafas, numeradas individualmente e apresentadas numa embalagem exclusiva.

(Artigo publicado na edição de Junho de 2025)

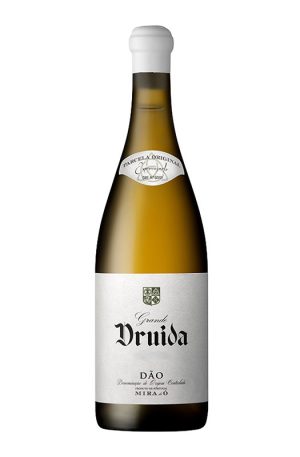

GRANDE PROVA: No Dão, os brancos vão na frente

A região do Dão, delimitada na primeira leva de demarcações do séc. XX, ainda em monarquia, desde cedo se caracterizou por ser uma região polivalente, tanto de brancos como de tintos. Ao contrário de outras regiões então também demarcadas, como Bucelas, que apenas estava vocacionada para vinhos brancos, em terras beirãs os brancos e os […]

A região do Dão, delimitada na primeira leva de demarcações do séc. XX, ainda em monarquia, desde cedo se caracterizou por ser uma região polivalente, tanto de brancos como de tintos. Ao contrário de outras regiões então também demarcadas, como Bucelas, que apenas estava vocacionada para vinhos brancos, em terras beirãs os brancos e os tintos cresceram lado a lado, um pouco ao sabor das modas. Hoje todos falam que há um crescente interesse nos vinhos brancos um pouco por todo o país, mas nem sempre foi assim. A flutuação de mais brancos ou mais tintos dependeu sempre das modas e dos gostos. Em resumo, ainda hoje depende do mercado.

Esta região, como quase todas as outras do país, cresceu associada a um certo modelo vínico, gerando sobretudo vinhos de lote onde se combinavam as várias castas que a região conhecia.

Antigamente os lotes eram feitos na vinha, sobretudo nas mais velhas, em que o plantio se fazia a eito ou, a partir dos anos 60, por parcela de castas mas sempre jogando no lote final com o contributo de diversas variedades. Assim era o Dão, e também por isso nós não conhecemos vinhos varietais antes dos anos 90 do século passado. Apenas as experiências do Centro de Estudos de Nelas, nomeadamente com Encruzado e Touriga Nacional, nos ajudam na busca de vinhos de casta.

Os anos 90 trouxeram uma verdadeira revolução, com novas experiências, novos produtores, novas adegas, novos conceitos. Nesse sentido, o Dão de hoje é tributário desses pioneiros onde encontramos a Quinta da Pellada, Quinta dos Carvalhais, Quinta dos Roques, Casa de Santar ou Casa da Ínsua, só para citar alguns. Foi então que os consumidores se familiarizaram com os vinhos de Encruzado e os varietais das tintas Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alfrocheiro e Jaen, nomes até então ausentes do léxico dos apreciadores.

O Dão ganhou enorme prestígio na “família” dos vinhos brancos à custa da Encruzado. É uma variedade enigmática que ali nasceu e dali não parece querer sair.

Encruzado sim, mas…

Segundo os dados mais recentes fornecidos pela CVR do Dão, as castas brancas ocupam 1950 ha, o que corresponde a cerca de 21% dos encepamentos. Dentro das brancas, as mais plantadas são a Malvasia Fina (27,28%), a Fernão Pires (19,90%), a Encruzado (12,83%) e a Bical com 12,57%. Seguidamente, e num registo mais contido, temos a Branda (8,56%), Cerceal-Branco (2,30%), Uva-Cão (1,14%) e Gouveio e Rabo de Ovelha, ambas com 1,11%.

O Dão ganhou enorme prestígio na “família” dos vinhos brancos à custa da Encruzado. É uma variedade enigmática que ali nasceu, e dali não parece querer sair, uma vez que não tem grande apetência por viagens e, noutras regiões, dá resultados apenas satisfatórios. Os consumidores começaram a ouvir falar de Encruzado nos anos 90, tornando-se quase sinónimo de vinho branco do Dão, a casta considerada emblemática da região, uma espécie de porta-estandarte. Não é, porém, uma uva totalmente consensual entre os profissionais, sendo mais difícil de domar do que à primeira vista se poderia pensar. Porquê? Porque os vinhos Encruzado nascem pouco faladores, pouco expressivos em termos aromáticos e, por isso, precisam de ser acarinhados para poder crescer bem. Manuel Vieira (enólogo na empresa Caminhos Cruzados) afirma que “pelo facto de os vinhos da casta serem pouco expressivos em novos, há quem lhes dê um tom forçadamente aromático logo à nascença, com aromas tropicais, algo que rejeito completamente; a Encruzado precisa de tempo e só com a evolução em garrafa é que finalmente mostra as suas virtudes e a madeira (bem integrada) pode ter aí um papel importante”.

Já a enóloga Patrícia Santos (Quinta da Alameda, Primado, entre outros produtores) não é tão efusiva com a Encruzado. Segundo nos disse, “reconheço-lhe a plasticidade para diferentes formas de vinificação e estágio, mas acho que não é uma casta excelente. Não tem, por exemplo, a excelência de uma Alvarinho. Continuamos à procura e tenho estado a trabalhar a Uva-Cão onde encontro grande potencial de qualidade”. Ambos os enólogos são pouco entusiastas das castas também muito plantadas na região, como a Malvasia Fina e a Bical. Para lotes sim, como varietais nem por isso.

Uma visita a uma garrafeira de grande superfície mostra-nos que há imensos brancos do Dão a preço muito acessível, não sendo por isso aceitável que se diga que os vinhos são caros.

Brancos de excelência

Ainda assim, actualmente uma prova de brancos do Dão tende naturalmente a incidir em vinhos de Encruzado, ainda que, no nosso caso, tal não tinha sido imposto aos produtores a quem solicitámos amostras. O que pudemos verificar é que as escolhas de vinhos a enviar foram bem diversas e com critérios que apenas os próprios produtores poderão definir: tivemos vinhos mais novos, outros com mais idade, varietais e de lote, com madeira evidente e sem ela presente e com uma tremenda flutuação de preços indicativos.

Conclui-se, assim, que pode não ser muito fácil criar um padrão, um modelo de branco que se possa dizer sem rebuço: isto é um branco do Dão! De qualquer forma, há um elemento que percorre e unifica todos os brancos, independentemente do modelo escolhido. Refiro-me à acidez que estes vinhos sempre apresentam, associada a um brilho, uma elegância e uma proporção que é notável e é traço indicativo da região.

Aqui também se procuram novos modelos, novos horizontes para os vinhos brancos. Uma visita a uma garrafeira de grande superfície mostra-nos que há imensos brancos do Dão a preço muito acessível, não sendo por isso aceitável que se diga que os vinhos são caros. No entanto, como pedimos aos produtores que enviassem o melhor que tinham ou o que entendiam que melhor representava a orientação vínica da quinta ou empresa, os preços dos vinhos deste painel são em geral elevados. A região ganha com isso, é elevando o patamar que o Dão pode ganhar prestígio. Mas os tempos vão difíceis para vinhos mais caros e esse facto torna muito exigente o esforço de cada produtor para se afirmar, quer interna, quer externamente.

Acreditamos que, independentemente do modelo vínico escolhido, o branco tem de ser uma bandeira, tem de representar a região. Ora isto pode acontecer, independentemente do preço e, por isso, alguns vinhos de preço acessível estão aqui muito bem classificados e outros, bem mais caros, se quedaram por classificações mais modestas.

A conclusão final é muito fácil: estamos a falar de uma das melhores regiões do país para gerar vinhos brancos muito originais, a tal região que um winewriter americano apelidou de “A Borgonha dos vinhos portugueses”. Vamos assinar por baixo.

(Artigo publicado na edição de Junho de 2025)

-

Quinta dos Carvalhais

Branco - 2023 -

Quinta da Vegia Vinha de Santa Ana

Branco - 2019 -

Casa de Santar Branco de Curtimenta

Branco - 2023 -

Taboadella Grande Villae

Branco - 2022 -

Quinta Dom Vicente Vinhas Velhas

Branco - 2022 -

O Estrangeiro Inspired by Rocim

Branco - 2023 -

Quinta Dona Sancha

Branco - 2021 -

Domínio do Açor

Branco - 2022 -

Primado

Branco - 2023 -

Caminhos Cruzados

Branco - 2023

-

Conde de Anadia

Branco - 2017 -

Textura Pura

Branco - 2022 -

Quinta dos Roques

Branco - 2022 -

M.O.B. Vinha Senna

Branco - 2023 -

Liquen Vinhas Antigas

Branco - 2022 -

Quinta das Marias Out of the Bottle

Branco - 2022 -

Quinta da Pellada Primus

Branco - 2023 -

Adega de Penalva

Branco - 2022 -

Quinta da Giesta

Branco - 2024 -

Quinta de Lemos Dona Santana

Branco - 2023

-

Villa Oliveira

Branco - 2021 -

Tesouro da Sé Private Selection

Branco - 2023 -

Quinta do Cerrado

Branco - 2022 -

Código Manifesto

Branco - 2022 -

Bacalhôa

Branco - 2023 -

Quinta Madre de Água

Branco - 2021 -

Quinta da Alameda Parcelas

Branco - 2023 -

D. Daganel

Branco - 2021 -

Mitologia

Branco - 2023 -

Monteirinhos Avô António

Branco - 2022

Herdade dos Grous: Um Alentejo sustentável

A produção agrícola da Herdade dos Grous está ligada, de forma indelével, ao trabalho feito por Luis Duarte, 59 anos, gerente e enólogo principal da empresa desde que ali começou a plantar as primeiras vinhas. Sempre com olho no terroir, tem usado tudo o que aprendeu no curso que tirou em Vila Real, nos muitos […]

A produção agrícola da Herdade dos Grous está ligada, de forma indelével, ao trabalho feito por Luis Duarte, 59 anos, gerente e enólogo principal da empresa desde que ali começou a plantar as primeiras vinhas. Sempre com olho no terroir, tem usado tudo o que aprendeu no curso que tirou em Vila Real, nos muitos anos em que esteve no Esporão e desde 2004 até hoje, experimentando e fazendo, para produzir vinhos de qualidade, sem descurar o mercado, e com o seu cunho. E fez isso apostando, desde o início, na sustentabilidade, melhorando os solos da propriedade, usando ovelhas para eliminar as ervas e acrescentar matéria orgânica e criando, entre outros, condições para atrair morcegos, para darem o seu contributo na eliminação de pragas. Tudo isto acreditando que as empresas se gerem melhor com regras estabelecidas, e que as certificações de qualidade, sustentabilidade e outras contribuem para tudo acontecer de forma mais fluída e fácil para fornecedores, colaboradores e clientes. Desde que chegou, a empresa tem dado sempre lucros, apesar dos investimentos que têm sido feitos em terras e noutras áreas de negócio, como a produção de azeite e gado.

Hoje a Herdade dos Grous vende os seus vinhos sobretudo em Portugal, e 40% da sua produção anual para mais 24 países

Vinhos e hotelaria

Luis Duarte começou por ser consultor da empresa em 2002. Naquela altura ainda trabalhava na equipa da enologia da Herdade do Esporão, mas já tinha liberdade para fazer algumas consultorias para produtores, onde se incluíam a Quinta do Mouro, em Estremoz, ou a Herdade Grande, na Vidigueira.

“Comecei por dar aqui um apoio na plantação das vinhas”, conta, acrescentando que foram inicialmente 21 hectares, que foram crescendo, ao longo do tempo, para os 133 hectares actuais.

Em 2004 saiu do Esporão em definitivo e assumiu o projecto. No ano seguinte lançou os primeiros vinhos, um Herdade dos Grous e um Herdade dos Grous Reserva, ambos tintos. O segundo, feito, na altura, com uvas da primeira vinha que plantou, ainda muito nova, ganhou o prémio de Melhor Vinho do Alentejo. Para Luís Duarte, foi sorte e “um bom presságio para o futuro”, que “demonstrou que a qualidade do vinho era boa” e contribuiu para alavancar um projecto que começou “bastante bem” logo desde o início.

Nessa altura a propriedade tinha cerca de 500 hectares e incluía um hotel dividido em dois blocos, tal como acontece hoje. Está integrado nos Hotéis Vila Vita, tal como a unidade de Armação de Pêra, no Algarve e outras que o grupo detém também na Alemanha e Áustria, que oferecem mais de 650 quartos, para além de restaurantes e bares. Apesar de estarem disponíveis para o público em geral, destinam-se sobretudo a incentivos para os mais de 50 mil colaboradores da Deutsche Vermögensberatung, empresa de serviços de consultoria financeira com sede em Frankfurt, na Alemanha. Fundada em 1975 por Reinfried Pohl, este gigante do sector financeiro gere uma carteira de clientes com um valor superior a 250 milhões de euros. Segundo Luís Duarte, esta empresa usa incentivos como períodos de férias nas suas unidades hoteleiras para recompensar quem cumpre objectivos . “Vêm da Alemanha passar férias para a Herdade dos Grous e outros sítios que o grupo tem no mundo inteiro, sempre na companhia de um responsável, um chefe de equipa, que os incentiva em relação à empresa”, conta o gerente.

Foi isso que levou o grupo e comprar espaços com essa função, mas também a organizar cruzeiros para os seus quadros superiores. “Toda a gente sonha ir neles, porque isso demonstra que atingiram os seus objectivos”, salienta Luis Duarte, acrescentando que, ainda hoje, o hotel da Herdade dos Grous é ocupado sobretudo por pessoas da empresa, que voam diretamente para o aeroporto de Beja. “Todos os sábados chegam cerca de 20 pessoas, que passam uma semana aqui e vão depois embora, o que é um descanso para o negócio de turismo da herdade, que está praticamente ocupado a 100% todo o ano”, diz o responsável. Acrescenta que a Herdade dos Grous arrenda o espaço ao Vila Vita do Algarve, que tem um contrato com a empresa mãe alemã que lhe permite receber todas estas pessoas.

Quando se procura ter um negócio agrícola sustentável e duradouro, não é preciso mais nada do que água, matéria orgânica e solo para produzir

Pioneira na sustentabilidade

Antes de ser adquirida, a Herdade dos Grous era arrendada sobretudo para pastoreio de gado. Como os solos estavam muito explorados, Luis Duarte apostou, desde o primeiro dia, na inversão da degradação a que tinham sido sujeitos, “fazendo sementeiras directas de prados sem mobilização dos solos, o que não era muito usual na altura, em 2004”, para aumentar a matéria orgânica dos solos. Também foi implementada uma viticultura regenerativa, com cuidados especiais com o solo, incluindo a sua análise microbiológica. “Fomos dos primeiros, que eu saiba, a fazê-lo aos solos na região, para procurar encontrar formas de equilibrar a sua flora e fauna a este nível, ou seja, os seus fungos com as bactérias e os nemátodos, algo contrário ao que me foi transmitido quando estudava enologia, em que havia só um tipo de microorganismos bons e o resto era para eliminar”. Hoje a tendência é procurar que vivam todos em equilíbrio, pois não é necessário matar tudo o que está no solo para produzir uvas, azeitonas ou outro produto agrícola qualquer. Pelo menos quando se procura ter um negócio agrícola sustentável e duradouro, não é preciso mais nada do que água, matéria orgânica e solo para produzir.

Ainda hoje, durante o inverno, andam, na propriedade, mais de duas mil ovelhas, incluindo as dos vizinhos, a pastar. “Só com isso deixei de fazer duas passagens com tractores na vinha e no olival para cortar ervas, poupando no gasóleo, no desgaste das máquinas e diminuindo a poluição ambiental resultante deste trabalho, deixando de ter custos com um trabalho que é feito pelas ovelhas”, explica Luís Duarte. Para além disso, as ovelhas vão estrumando o solo, aumentando os seus níveis de matéria orgânica.

A Herdade dos Grous foi a primeira empresa certificada pelo Programa de Sustentabilidade do Alentejo “e é hoje um exemplo em termos de sustentabilidade, incluindo os pilares ambiental, social e económico, essencial porque isto não teria sentido se não desse dinheiro, já que uma empresa agrícola é um negócio como outro qualquer”. Para além das certificações ambientais, a herdade tem o seu sistema de gestão da qualidade e da segurança alimentar certificados por normas ISO. As certificações obrigam a regras que têm de ser seguidas, algo comum a tudo o que é feito na empresa. “Até as nossas fichas técnicas obedecem a procedimentos escritos”, salienta Luis Duarte, acrescentando que o controlo de todos os documentos lhe permite gerir a empresa de forma tranquila, porque tem pessoas responsáveis que se ocupam das questões como a qualidade ou a sustentabilidade.

Horticultura e azeite

Actualmente trabalham, na Herdade dos Grous e na Quinta de Valbom, propriedade duriense do grupo, que Luis Duarte também gere, um total de 28 colaboradores a tempo inteiro. “Mas, durante o ano, há sempre mais pessoas a trabalhar na vinha, olival, gado e nos 12 hectares que de hortofrutícolas da empresa, cuja produção se destina sobretudo para a sua cantina e a do Vila Vita, no Algarve, onde trabalham 400 pessoas”.

Desde que Luís Duarte assumiu a gestão da Herdade dos Grous, o projecto foi crescendo. Dos 500 hectares iniciais, a propriedade passou para os 1050 hectares actuais. Para além da vinha, também foram plantados 110 hectares de olival, a que se juntaram mais 40 hectares de um olival antigo de uma das propriedades adjacentes que foram sendo compradas. E há ainda áreas de prados permanentes para pastoreio de gado bovino da raça Mertolenga, produção de porco preto e ovinos e está iniciada uma nova plantação de medronheiros, seguindo as curvas de nível do relevo da propriedade, tal como Luis Duarte dispôs a vinha. Para o futuro, quem sabe se vai existir um novo produto na Herdade dos Grous, o medronho, mas é algo que ainda só está na fase de estudo.

Para além da marca própria, o azeite é também vendido a granel, “porque é um negócio mais rentável do que a venda de azeite em garrafa”, explica Luís Duarte, salientando que esta forma de comercialização é essencial para a sustentabilidade do negócio da Herdade dos Grous, porque é dinheiro pago antes da saída do azeite da propriedade. “Não o vendemos de outra forma”, afirma. Actualmente a sua empresa engarrafa entre 40 e 50 mil unidades de meio litro de azeite por ano, que vende a 8,5 euros, com uma margem significativamente inferior ao granel por causa dos custos com o engarrafamento, a garrafa, o rótulo, a cápsula e outros. O azeite tem sido comercializado a granel a 10 euros por litro. “Ou seja, ganho mais dinheiro a vender a granel do que em garrafa, mas tenho de fazer isso para estabelecer a marca no mercado”, defende.

Novas histórias

Os vinhos da Herdade dos Grous são vendidos apenas em garrafa. O seu portefólio é relativamente simples e fácil de entender por quem compra os seus vinhos. “Quando pensei nele achei que não deveria criar muitas coisas para não haver confusão, algo que talvez tenha a ver com a escola que tive no Esporão, onde os volumes de vinho produzidos e comercializados eram relativamente grandes, o que me fez pensar e acreditar que era necessário produzir volume para criar marca”, conta o responsável. Por isso, o portefólio da Herdade dos Grous tem apenas uma, comum a todos as suas referências, incluindo um branco e um tinto colheita, um branco e um tinto reserva, mais um Moon Harvest e um Concrete branco e tinto. Este último veio da necessidade de a empresa criar um produto novo para o mercado. Para a sua produção foi utilizada o depósito Galileu. “Fiz ensaios e gostei muito do efeito do cimento no vinho branco, pois dá-lhe textura, torna-o mais elegante e acrescenta-lhe salinidade”, explica Luís Duarte. Agora já produz também tinto e tem quatro depósitos para fazer este tipo de vinhos. “No fundo, a ideia foi criar, dentro da família da Herdade dos Grous, mais um patamar, que são os vinhos em cimento, para além dos fermentados em aço inoxidável e em barrica, para alargar o portefólio e chamar a atenção para a marca criando também novas histórias”, conta.

Hoje, a Herdade dos Grous vende os seus vinhos sobretudo em Portugal, e 40% da sua produção anual, que anda entre 800 e 900 mil garrafas, para mais 24 países, sobretudo para o Brasil, Luxemburgo, Suíça e Alemanha. As vendas para o grupo andam entre os 7 e os 8%.

(Artigo publicado na edição de Junho de 2025)

-

Herdade dos Grous

Tinto - 2022 -

Herdade dos Grous Concrete

Tinto - 2023 -

Herdade dos Grous Moon Harvested

Tinto - 2023 -

Herdade dos Grous 23 Barricas

Tinto - 2023 -

Herdade dos Grous

Tinto - 2023 -

Herdade dos Grous

Rosé - 2024 -

Herdade dos Grous Concrete

Branco - 2023 -

Herdade dos Grous

Branco - 2023 -

Herdade dos Grous

Branco - 2024

Enoturismo: Romana Vini

Na Região Vitivinícola de Lisboa, entre o Atlântico e os seus murmúrios constantes e a memória calcária dos solos, a Denominação de Origem Controlada (DOC) Óbidos ergue-se como um testemunho enológico da relação íntima entre o homem, a natureza e o vinho. A sua paisagem não se impõe mas insinua-se, subtil, quase tímida. O relevo […]

Na Região Vitivinícola de Lisboa, entre o Atlântico e os seus murmúrios constantes e a memória calcária dos solos, a Denominação de Origem Controlada (DOC) Óbidos ergue-se como um testemunho enológico da relação íntima entre o homem, a natureza e o vinho.

A sua paisagem não se impõe mas insinua-se, subtil, quase tímida. O relevo é marcado por suaves colinas e encostas irregulares, espraiando-se entre os 50 e os 200 metros de altitude, e desempenha um papel decisivo na proteção natural das vinhas e na distribuição das parcelas, num mosaico agrícola que responde, com sensibilidade, à orografia do território.

Entre o vento e a vinha

O clima é atlântico por vocação e identidade. Aqui, a proximidade do oceano não é apenas geográfica, é uma presença constante que sopra de Oeste, moderando temperaturas, prolongando a maturação das uvas e mantendo a humidade elevada. Esta influência oceânica confere aos vinhos de Óbidos uma frescura vibrante, uma acidez natural e um perfil aromático tenso, elegante, muitas vezes mineral.

A pluviosidade, abundante e bem distribuída ao longo do ano, alimenta o solo e desafia o viticultor. O desafio, porém, não é obstáculo, mas condição. A videira, nesse cenário húmido, exige atenção e saber. E os solos, predominantemente argilo-calcários, com boa capacidade de retenção de água e drenagem eficaz, proporcionam um equilíbrio vital entre vigor e restrição, permitindo que a vinha se expresse com autenticidade. Na sua condução predominam os sistemas em cordão bilateral e Guyot, adaptando-se à orografia e às exigências da sanidade num clima de elevada humidade relativa. A gestão do coberto vegetal e a orientação das linhas seguem uma lógica quase filosófica: proteger sem sufocar, expor sem queimar, guiar sem domesticar.

Quanto às castas, Óbidos guarda em si uma paleta de contrastes. Nas tintas, impera a Touriga Nacional com a sua alma floral e vigorosa, acompanhada da Aragonez, da Castelão e da Trincadeira, castas tradicionais que, no contexto climático local, encontram expressão em vinhos de corpo médio, boa acidez e capacidade de envelhecimento discreta, mas promissora.

Nas brancas reina a frescura. A casta Arinto, com sua acidez cortante e longevidade, é a espinha dorsal da produção, ao lado da Fernão Pires, da Vital e da Rabo de Ovelha. Nos últimos anos, novas interpretações da Chardonnay e da Sauvignon Blanc também têm marcado presença, muitas vezes com fermentação em barrica ou estágio sobre borras, revelando o potencial da sub-região para brancos complexos e estruturados.

Mas mais do que um conjunto de dados técnicos, na Denominação de Origem Óbidos é um lugar de encruzilhadas. Aqui, a tradição e a inovação caminham lado a lado, o passado agrícola e o futuro enoturístico dialogam, o rigor técnico e a intuição do viticultor entrelaçam-se. É uma sub-região que, embora discreta perante o brilho de outras denominações nacionais, se afirma com carácter, autenticidade e uma serenidade que só a maturidade da terra pode oferecer. E, ainda assim, cada vindima é uma promessa nova, uma pergunta lançada à natureza e ao saber humano: que vinho será este ano o espelho da terra?

No fundo, a DOC Óbidos não é apenas uma denominação de origem. É uma forma de estar no mundo entre o vento e a vinha, o calcário e o mar, o que foi e o que está por vir. É filosofia líquida embalada em garrafas, memória do Atlântico vertida em cada copo.

Num deambular pela Região de Lisboa, os ventos atlânticos sussurram-me aos ouvidos uma expressão que me deixou curioso – “Romana Vini”.

Em Alguber, no concelho do Cadaval, entre colinas suaves e o “uivo” constante do Atlântico, repousa a Quinta do Porto Nogueira. Integrada na sub-região DOC Óbidos, em plena Região Vitivinícola de Lisboa, esta quinta secular é mais do que um espaço agrícola, é um lugar onde a terra e o pensamento se encontram, onde a vinha se faz expressão de uma filosofia paciente e de um saber transmitido entre gerações.

Onde a terra se serve à mesa

No Concelho de Cadaval, a gastronomia é mais do que sustento. É expressão viva de um território onde o tempo ainda respeita os ciclos da terra e os saberes antigos resistem ao esquecimento. Esta região, aninhada entre vales férteis e a majestade tranquila da Serra de Montejunto, oferece uma riqueza culinária que nasce do diálogo íntimo entre o homem e a natureza.

A Pera Rocha do Oeste DOP, símbolo maior da fruticultura local, é aqui mais do que um produto agrícola, é orgulho coletivo, fruto de gerações que moldaram, com paciência e técnica, um dos sabores mais delicados do país. Cadaval é reconhecida como a “capital” desta pera, cuja textura fina e doçura equilibrada falam tanto do solo que a alimenta como das mãos que a colhem.

Nas mesas cadavalenses, os pratos tradicionais revelam a alma rural do concelho — sabores robustos, enraizados na terra e na partilha. Do cabrito assado no forno de lenha, com aromas de alecrim e alho bravo, à suculência dos enchidos artesanais, ao coelho à aldeia, passando pelas sopas rústicas de feijão e couve, tudo respira autenticidade. O bacalhau à lagareiro e os grelhados ao carvão são mais do que receitas, são narrativas familiares transmitidas de geração em geração, muitas vezes cozinhadas em lume brando e degustadas com tempo e conversa.

A doçaria é outro capítulo de afeto. O pão-de-ló artesanal da Ti Piedade, com a sua textura húmida e alma conventual, é já um ícone local, enquanto o bolo doce de Figueiros traz, à memória, os domingos antigos e os cheiros de forno que atravessavam os quintais.

E da Serra do Montejunto, onde o silêncio é cortado apenas pelo zumbido das abelhas e pelo sopro do vento, chega um mel de características únicas, âmbar e intenso, destilado da flora bravia que cobre os caminhos serranos. É a natureza no seu estado mais puro, transformada em doçura lenta.

No Concelho de Cadaval, comer é um gesto ancestral de gratidão. Cada produto, cada prato, cada doce, carrega consigo a marca da identidade e a beleza de um lugar onde o essencial ainda tem valor. É uma cozinha que não se limita a alimentar. Convida a pertencer.

Regresso às raízes com olhar no futuro

Há histórias que fermentam lentamente, como os grandes vinhos. Crescem em silêncio, de geração em geração, amadurecendo no coração das famílias que sabem escutar a terra. Assim é a história da Casa Romana Vini, projeto familiar nascido de um legado rural profundo e de um reencontro com a vocação que o tempo, por momentos, apenas adormeceu.

Na família Mendes Barreira o amor pela vinha não se aprendeu nos livros, mas no campo, ao lado dos que sabiam ler o ciclo das estações. O avô Manuel Gerardo Barreira foi um desses guardiões da sabedoria rural. Cuidava, com mãos sábias e humildes, pequenas vinhas em terrenos que hoje integram a Quinta do Porto Nogueira, no concelho do Cadaval. Foi ele quem transmitiu ao filho, José Pereira Barreira, não apenas o saber técnico, mas a reverência pela terra. E foi entre os serões da aldeia, ao calor da lareira, que o neto, António Mendes Barreira, escutou — mais do que histórias — uma herança silenciosa, feita de paciência, trabalho e encantamento. Passadas algumas décadas, já depois de percursos empresariais noutros domínios, António Mendes Barreira e esposa, Maria Isabel Policarpo, sentiram renascer esse chamamento.

O campo voltou a falar-lhes com a linguagem que nunca esqueceram. Decidiram, então, investir nos terrenos que herdaram e adquiriram, divididos entre a histórica Quinta do Porto Nogueira, datada do século XVIII, na Região Vitivinícola de Lisboa, e a Quinta da Escusa, na região dos vinhos do Tejo. Plantaram a vinha em 2010, não como quem planta apenas um cultivo, mas como quem semeia um propósito. O objetivo era claro – produzir vinhos de qualidade premium, nos melhores terroirs, a partir de castas nacionais e internacionais, vinificadas com rigor em adega própria.

Assim nasceu a Casa Romana Vini, cuja primeira colheita, 2015, logo deu frutos, dois vinhos galardoados com Grande Ouro no Concurso de Vinhos de Portugal de 2017. Desde então, os prémios sucedem-se, mas é a coerência da filosofia, e não o brilho das medalhas, que continua a orientar o projeto.

Na Romana Vini, o trabalho do enólogo António Ventura é mais do que uma prática técnica, é um exercício de escuta profunda. Escuta da terra, do tempo, da vinha e do silêncio que antecede cada vindima. Reconhecido como um dos nomes maiores da enologia em Portugal, Ventura não impõe estilo, antes interpreta o carácter de cada parcela com a precisão de um artesão e a humildade de um filósofo do vinho.

Este produtor possui 28 referências, somando os vinhos das duas Quintas. Nelas estão cultivadas várias castas brancas, com destaque para o Arinto, Alvarinho, Encruzado, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Sémillon e, nas tintas, para o Pinot Noir, Touriga Nacional e Syrah.

Desde 2019, cultivam não apenas a terra, mas também o ideal da agricultura 100% biológica, assumindo um pacto com o tempo e a natureza e recusando as imposições químicas da produtividade desenfreada.

Cada vinho é apresentado como uma narrativa — com corpo, alma e contexto. E cada gole é um convite ao pensamento, à pausa, à escuta do que o vinho tem para dizer

Harmonia com o ecossistema

Mas esta história começou bem antes da certificação. Há muitos anos, abriram mão dos herbicidas e fertilizantes químicos, escolhas que, embora discretas, revelam uma filosofia profunda: a de que a terra só devolve plenitude quando é tratada com respeito.

Hoje, vão mais longe — rejeitam também pesticidas e quaisquer substâncias sintéticas. Não por capricho, mas por convicção. Protegem a biodiversidade não como quem segue uma moda verde, mas como quem escuta o silêncio das raízes e reconhece, na harmonia do ecossistema, uma sabedoria ancestral que não cabe nos frascos da indústria. Num mundo em que a velocidade e o lucro ditam as regras, escolher o caminho da biologia pura é um ato de resistência. E, talvez, de esperança.

Na casa Mendes Barreira, António Ventura encontrou um terreno fértil, não apenas em solos, mas em visão partilhada. Trabalha lado a lado com a natureza, respeitando os ritmos biológicos e buscando sempre a pureza da expressão varietal. Cada vinho da Romana Vini leva, assim, a marca discreta, mas firme da sua mão: equilíbrio, elegância e autenticidade.

Mais do que criar vinhos premiados, António Ventura cultiva narrativas líquidas, onde cada garrafa é um lugar, um ano e uma memória. Porque, para ele, a enologia não é só ciência, é também contemplação, diálogo e arte.

Na visão da família, o enoturismo não é um apêndice do vinho, mas uma extensão natural do seu espírito. Por isso, em 2022, a Quinta do Porto Nogueira passou a acolher o Wine Hotel, unidade que se funde com a paisagem e convida à imersão. Não se trata apenas de oferecer alojamento, mas de criar experiências sensoriais alinhadas com o vinho, o bem-estar e a contemplação do essencial.

Hoje, com o envolvimento dos filhos, Pedro e João Barreira, a Casa Romana Vini e o Wine Hotel assumem-se como duas faces do mesmo projeto de vida. Produzir grandes vinhos e proporcionar experiências autênticas, junto à vinha, no compasso do campo, mantendo sempre o fio condutor: a exigência, a simplicidade e o cuidado. Tudo isto num ambiente onde o luxo não é ostentação, mas a beleza subtil de se estar próximo da terra e, por isso mesmo, mais próximo de si próprio.

É esse o espírito que perdura desde os tempos do avô Manuel. Não se trata apenas de fazer vinho. Trata-se de honrar a terra, a memória e o futuro, com o mesmo respeito silencioso que, geração após geração, sussurra entre as videiras.

Num vale onde o silêncio das vinhas se mistura ao rumor antigo das pedras, ergue-se a Adega Romana Vini, que não é apenas um produtor de vinho, mas um altar onde o tempo é colhido em cachos. A sua existência é mais do que uma resposta ao mercado, é um manifesto. Romana Vini vive como um pensamento sólido vertido em líquido, onde cada garrafa é uma tese embebida de história, um ensaio sobre a terra, o homem e o divino labor da fermentação.

No coração da sua filosofia está uma arqueologia da alma vitivinícola. O nome não é apenas um aceno ao império que civilizou a vinha, mas um compromisso com a memória. A Romana Vini retoma os métodos, o espírito e a solenidade dos romanos, para quem o vinho era mais do que bebida — era linguagem, contrato e culto. Não por acaso, cada estágio de produção ecoa esse espírito: pisa a pé, envelhecimento em ânforas, diálogo entre a tradição e a tecnologia sem que uma suplante a outra.

O enoturismo… um circuito de experiências

Há lugares onde o tempo desacelera, não por inércia, mas por respeito. Na Romana Vini cada passo do visitante é um convite ao reencontro com o essencial: a terra, o silêncio, o gesto lento da vinha, o saber do vinho. O circuito de visitação enoturística criado pela família Mendes Barreira não é apenas uma proposta de lazer, é um itinerário sensorial e filosófico, onde o vinho deixa de ser um produto e se torna linguagem.

Implantado na Quinta do Porto Nogueira, em Alguber, o projeto da Romana Vini alicerça-se em duas ideias fundadoras: autenticidade e cuidado. É a partir destas premissas que nasce um percurso de visita que vai muito além da clássica prova de vinhos. Aqui, cada etapa do circuito da vinha à adega, da cave ao copo, da mesa ao horizonte, é uma celebração do tempo certo das coisas.

A visita começa, como deve ser, na vinha, onde o visitante é convidado a caminhar entre os alinhamentos de Arinto, Alvarinho, Touriga Nacional ou Pinot Noir, sentindo no rosto a brisa atlântica que molda os vinhos da casa. É uma imersão no terroir, uma aproximação física àquilo que normalmente só se saboreia em silêncio num cálice. O guia não é apenas um informador técnico, mas um mediador entre o visitante e o espírito da paisagem. Fala-se de solos argilosos, de conduções em cordão bilateral, de viticultura biológica, mas fala-se sobretudo da relação entre o homem e a terra, entre o fazer e o esperar.

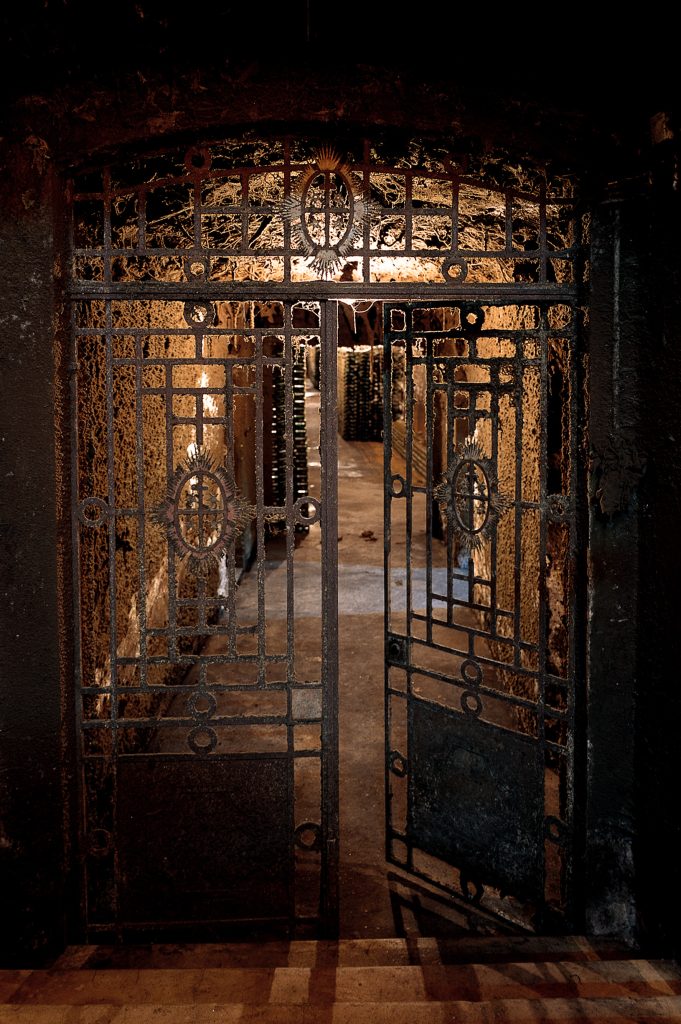

Segue-se a passagem pela adega, moderna, mas discreta, onde a tecnologia respeita a natureza e a intervenção é mínima. Aqui, o enólogo é visto como um tradutor da vinha, e não como um criador absoluto. A cave, com os seus barris silenciosos e o cheiro ancestral de madeira e mosto, conduz inevitavelmente à contemplação. Há uma ética do tempo em cada estágio, uma filosofia da lentidão que nos interpela num mundo apressado.

A prova de vinhos, longe de ser um ritual apressado, é conduzida com a mesma atenção ao detalhe. Em salas envidraçadas com vista para as vinhas, ou em recantos ao ar livre rodeados de oliveiras e silêncio, os visitantes experimentam vinhos que trazem consigo a memória do lugar. A acidez vibrante de uma Arinto, a mineralidade de um Encruzado, a estrutura austera de uma Touriga. Cada vinho é apresentado como uma narrativa — com corpo, alma e contexto. E cada gole é um convite ao pensamento, à pausa, à escuta do que o vinho tem para dizer.

Mas a experiência vai além do vinho. Na Quinta do Porto Nogueira Wine Hotel o visitante pode prolongar o encontro com a terra. O alojamento, discreto e acolhedor, funde-se com a natureza. Há trilhos, piqueniques entre vinhas, jantares vínicos, sessões de meditação ao entardecer, provas horizontais e verticais, experiências sensoriais alinhadas com o ciclo da vinha e com o ciclo interior de cada pessoa.

É um enoturismo que se propõe como caminho — no sentido mais pleno da palavra. Um caminho de regresso ao natural, ao simples, ao que tem substância. Em vez de espetacularidade, há silêncio. Em vez de pressa, há cuidado. Em vez de consumo, há encontro.

Não há excessos nem ostentação, apenas uma elegância silenciosa que se revela em cada detalhe: na decoração sóbria e requintada, nos tecidos que respiram conforto, nas linhas clássicas que acolhem com modernidade contida

Um momento de encontro…

Na Romana Vini, cada visita é desenhada como um momento de encontro com o vinho, o lugar e a história silenciosa que atravessa cada cacho. Quem visita, escolha ou não pernoitar no sereno refúgio do Wine Hotel, é sempre convidado a mergulhar numa experiência vínica que começa muito antes do primeiro gole.

A visita pode é realizada por profissionais com sólida formação. Quando o pedido exige um toque mais íntimo e exclusivo, é feito pelos proprietários da casa. Não são raros os visitantes que desejam escutar a história da Romana Vini da voz de quem a sonhou e aqui, a hospitalidade é tão artesanal quanto os vinhos.

Concluído o passeio, o destino é o Tasting Room, onde o tempo parece abrandar para que os sentidos possam enfim despertar. A prova de vinhos pode incluir entre três e seis referências, consoante a escolha do visitante, numa curadoria que privilegia a diversidade de castas, estilos e terroirs. Mais do que uma degustação técnica, trata-se de uma vivência sensorial e meditativa: cada vinho é apresentado como um capítulo de um livro que se escreve com a terra, o clima e a mão humana.

Na Romana Vini, provar vinho não é apenas apreciar aromas e sabores, é escutar a paisagem que o gerou, sentir o gesto que o cuidou e compreender o tempo que o moldou. Por isso, a experiência, seja qual for o formato escolhido, nunca é genérica. É sempre pessoal. É sempre reveladora.

E talvez seja isso que distingue este lugar. A consciência de que o vinho, quando verdadeiramente vivido, não se limita a ser bebido. É partilhado e compreendido.

A Romana Vini não oferece apenas um circuito de visita. Oferece um modo de estar. E, nesse gesto, recorda-nos algo fundamental, que o vinho é terra transformada, é tempo engarrafado, é cultura líquida. Mas, acima de tudo, é uma ponte entre o que somos e o que podemos ainda vir a ser, se tivermos a coragem de escutar a terra.

Dormir nas nuvens… viver no paraíso

Na serenidade da paisagem de Alguber, no concelho do Cadaval, ergue-se a Quinta do Porto Nogueira – Wine & Charming Countryhouse, um lugar onde o tempo abranda e a beleza encontra o seu lugar natural. Aqui, tudo parece estar, subtil e intencionalmente, no sítio certo. Não há excessos nem ostentação, apenas uma elegância silenciosa que se revela em cada detalhe: na decoração sóbria e requintada, nos tecidos que respiram conforto, nas linhas clássicas que acolhem com modernidade contida.

Com 15 quartos e uma villa privada, todos superiormente decorados com a mestria de Maria Isabel Policarpo, proprietária e anfitriã, a quinta oferece um refúgio onde o luxo se expressa pela harmonia entre o espaço, a luz e o silêncio. Esta tudo no sítio certo. A piscina convida à contemplação mais do que ao movimento, inserida numa envolvência de vinhas e colinas suaves, onde o olhar se perde em verdes compassados.

Mas esta não é apenas uma casa para dormir — é um lugar para viver com intensidade serena. A experiência gastronómica privilegia os sabores da terra e da região, produtos locais, frescos, tratados com respeito e criatividade. Nas provas de vinhos, guiadas com saber e paixão, descobre-se o que a vinha tem para dizer, em cada casta, em cada ano, em cada copo.

A natureza não é apenas cenário, é protagonista. Os hóspedes são convidados a caminhar pelos trilhos, a visitar as vinhas, a respirar fundo. E ao final do dia, quando o sol se despede em tons de ouro e cobre, há um momento que se repete com a delicadeza dos rituais verdadeiros, conversas demoradas ao pôr do sol, com um copo de vinho na mão — ou, para os que celebram a leveza efervescente da vida, um excelente espumante a marcar o compasso do entardecer.

Aos que amam o vinho como quem ama a vida — com vagar, com intensidade e com reverência ao tempo — a Quinta do Porto Nogueira – Wine & Charming Countryhouse oferece mais do que uma estadia, propõe um reencontro. Aqui, onde a vinha respira com a cadência das estações e a mesa celebra os sabores da terra, cada momento é uma oportunidade para habitar o presente com todos os sentidos. É um convite para os apaixonados pelo enoturismo, pela gastronomia e pelo vinho a mergulharem numa experiência imersiva, onde o luxo está na autenticidade, e a beleza nasce do equilíbrio entre o silêncio da paisagem e o tilintar de um copo erguido ao pôr do sol.

Caderno de visita

COMODIDADES

– Línguas faladas: português, inglês, francês, alemão, italiano

– Loja de vinhos: Sim

– Restaurante apenas para hóspedes (20 lugares no inverno e 30 no verão)

– Bar com capacidade para 20 pessoas

– Sala de eventos para 30 pessoas

– Sala de reuniões para 30 pessoas

– Parque para automóveis ligeiros com 30 lugares

– Espaço para parqueamento de três autocarros

– Posto de carregamento de carros elétricos: Sim

– Provas comentadas (ver programas);

– Wifi gratuito disponível: sim

– Visita às vinhas: sim

– Visita à Adega: sim

EVENTOS

Eventos corporativos até 30/40 pessoas

Atividades team building à medida dos interesses do cliente

PROGRAMAS

(Para duas a 30 pessoas)

Visita à Quinta do Porto Nogueira + Prova de três vinhos – 42€/pessoa

Inclui visita às Vinhas, Adega e Sala de Barricas e termina na sala de provas com a visualização de um filme. Segue-se a degustação de três vinhos (colheita, monovarietal e reserva) na companhia de pão, queijos e enchidos.

Duração: 1h30 aprox.

Visita à Quinta do Porto Nogueira + Prova de cinco vinhos – 57€/pessoa

Inclui visita às Vinhas, Adega e Sala de Barricas e termina na sala de provas com a visualização de um filme. Segue-se a degustação de cinco vinhos na companhia de pão, queijos e enchidos.

Duração: 1h30/2h aprox.

Visita à Quinta do Porto Nogueira + Prova de seis vinhos – 70€/pessoa

Inclui visita às Vinhas, Adega e Sala de Barricas e termina na sala de provas com a visualização de um filme. Segue-se a degustação de seis vinhos na companhia de pão, queijos e enchidos, um doce e um café.

Duração: 2h aprox.

Visita à Quinta do Porto Nogueira + Almoço + Prova de cinco vinhos – 95€/pessoa

Inclui visita às Vinhas, Adega e Sala de Barricas e termina na sala de provas com a visualização de um filme. Segue-se uma prova de cinco vinhos e um almoços composto por couvert, prato principal, sobremesa e café.

Duração: 2h30 aprox.

Prova de cinco vinhos com um membro da família – 105€/pessoa

Inclui visita às Vinhas, Adega e Sala de Barricas e termina na sala de provas com a visualização de um filme. Segue-se uma degustação de cinco vinhos na companhia de pão, queijos e enchidos, um doce e um café.

Duração: 2h aprox.

Contactos

Romana Vini

Quinta do Porto Nogueira,

2550-012 Alguber

Cadaval – Portugal

Site: www.romanavini.pt

Email : geral@romanavini.pt

Tel.: (+351) 918 659 092

(Artigo publicado na edição de Junho de 2025)

Um Menin muito especial

Foi preciso pouco tempo para o produtor Menin Wine Company se tornar um nome de peso no que ao Douro diz respeito. A empresa tornou-se realidade em 2018, quando o empresário brasileiro Rubens Menin decidiu investir seriamente na região no Douro. Como começámos por escrever, em pouco tempo passou a ser nome conhecido, quer pelas […]

Foi preciso pouco tempo para o produtor Menin Wine Company se tornar um nome de peso no que ao Douro diz respeito. A empresa tornou-se realidade em 2018, quando o empresário brasileiro Rubens Menin decidiu investir seriamente na região no Douro. Como começámos por escrever, em pouco tempo passou a ser nome conhecido, quer pelas aquisições de vinhas quer pela adega imponente que decidiu construir, inaugurada recentemente. Em 2021, a Menin Wine Company adquire a Horta Osório Wines, conjugando atualmente essa tradicional casa de Santa Marta de Penaguião (Baixo Corgo) com a Quinta da Costa de Cima, Quinta do Sol e Quinta do Caleiro, todas em redor de Gouvinhas (Cima Corgo), onde também fica a referida adega. No total, só destas últimas três propriedades falamos em praticamente 65 hectares. O destaque vai para a magnífica Quinta da Costa de Cima, com os seus 11 hectares de vinhas plantadas há mais de 100 anos, com mais de 50 castas identificadas, sendo considerada a maior área contígua de vinhas velhas na região.

Trabalho de detalhe

Se os investimentos falam por si, a ambição é também expressa nas palavras da diretora geral da empresa, Fásia Braga. O objetivo, segundo Fásia, é produzir vinhos de gama alta, que reflitam o terroir duriense, privilegiando a qualidade em vez da quantidade. A equipa de enologia é formada por Tiago Alves de Sousa e Manuel Saldanha (este o enólogo residente) e ainda por João Rosa Alves, diretor de produção. Em conversa recente com Tiago e Manuel, estes não disfarçaram a alegria da prorrogativa de puderem trabalhar com vinhas centenárias e destacaram a versatilidade e modernidade da adega que lhes permite fazer um trabalho tanto de absoluto detalhe, como experimental e ensaísta. Segundo Tiago, “a enorme responsabilidade que nos foi depositada em fazer vinho nestas vinhas e nesta adega apenas se equipara ao privilégio que é trabalhar nessas vinhas e adega”.

O objetivo desta empresa é produzir vinhos de gama alta, que reflitam o terroir duriense, privilegiando a qualidade em vez da quantidade

Essa conversa teve lugar no restaurante Nunes Marisqueira (Lisboa), aquando do lançamento do vinho Maria Fernanda, um néctar dedicado por Rubens Menin à sua filha, um tinto assente, precisamente, nas vinhas velhas das encostas ingremes da Quinta da Costa. As uvas para este tinto foram selecionadas a partir de duas micro-parcelas voltadas a Nascente, onde a luz da manhã, e a sombra da tarde, permitiram um perfil mais em frescura e elegância, comparativamente com outros tintos do mesmo produtor. Aqui, no Maria Fernanda, encontramos essencialmente precisão e um perfil de concentração moderado, o que muito nos agradou. Segundo os enólogos, este perfil do vinho é marcado essencialmente pelo field blend que o compõe e pela altitude da vinha, mas acreditamos que a recente inclinação do mercado para vinhos menos concentrados também possa ter alguma influência. Seja como for, as vinhas velhas de onde provém as uvas para este vinho têm uma média de idade de 130 anos e contam com mais de 50 castas, que se harmonizam num field blend único onde, a par da Touriga Nacional e da Tinta Amarela, se encontra muita Tinta Barroca. Casta que, curiosamente, neste terroir contribui para uma fruta bonita e definida, longe do perfil de sobrematuração e doçura que aporta na maioria dos terroirs durienses, sobretudo à beira-rio.

Como se imagina, para um vinho desta qualidade e exigência, estão guardados todos os cuidados, seja na apanha à mão, no transporte das uvas em pequenas caixas, seja ainda no armazenamento da fruta em arcas refrigeradas de forma a que todo o processo de entrada na adega se inicie apenas quando a uva está a uma temperatura de 7ºC. Por fim, a qualidade do ano vitícola – climatericamente mais moderado do que 2019, 2020 e 2022 – contribuiu ainda mais para que tenhamos no copo um tinto de grande precisão, de tal forma que poucas dúvidas me restam de que foi o melhor tinto que já provei deste produtor.

* O autor deste texto escreve segundo o novo acordo ortográfico.

(Artigo publicado na edição de Junho de 2025)

Vinhos Borges, 140 anos depois

Gil Frias, 50 anos, presidente da Comissão Executiva do grupo José Maria Vieira e administrador responsável pela Borges, entrou no Grupo José Maria Vieira (JMV) em 1998, no ano da compra da Sociedade dos Vinhos Borges. “Na altura era um distribuidor puro e duro, que tinha também produção e distribuição de café com a marca […]

Gil Frias, 50 anos, presidente da Comissão Executiva do grupo José Maria Vieira e administrador responsável pela Borges, entrou no Grupo José Maria Vieira (JMV) em 1998, no ano da compra da Sociedade dos Vinhos Borges. “Na altura era um distribuidor puro e duro, que tinha também produção e distribuição de café com a marca Torrié”, conta o responsável.

Entretanto o grupo cresceu e é hoje constituído por sete empresas ligadas à produção de café e vinho e distribuição. Para além da fábrica Torrié, em Portugal, e de outra em Espanha, que produz café com a marca Torrelsa, a JMV produz também vinho desde que adquiriu a Sociedade dos Vinhos Borges ao grupo BPI. Integra, ainda, quatro empresas de distribuição directa em Portugal, Espanha, Canadá e Estados Unidos. “Quando entrei na JMV o grupo facturava cerca de 25 milhões de euros e, hoje em dia, quase 75 milhões de euros”, conta Gil Frias.

A Sociedade dos Vinhos Borges foi criada em 1884 pelos irmãos António e Francisco Borges, fundadores do Banco Borges & Irmão, inicialmente para a comercialização de vinho Verde e do Porto em Portugal e para exportação. Mais tarde, no início do século XX, após a entrada de Artur Lello no capital da empresa e na sua gestão, foi impulsionado também o seu negócio produção de vinhos. A partir daí começou um período em que a empresa foi gerida, durante quase todo o século XX, primeiro por Artur Lello e depois por Carlos Lello, o seu filho. Segundo Gil Frias, os anos mais prósperos decorreram desde o final da Segunda Guerra Mundial até ao período da revolução do 25 de Abril de 1974, quando a empresa passou para as mãos do Estado português, em conjunto com o banco Borges & Irmão, quando toda a banca foi nacionalizada. Só voltou para as mãos de privados em 1988, quando este sector voltou a ser privatizado em Portugal, passando a integrar o Grupo BPI.

Uma oportunidade de negócio

“Nós, José Maria Vieira, eramos distribuidores da Borges desde Coimbra até ao norte do país, isto a partir dos anos 70”, conta Gil Frias, acrescentando que a parceria se manteve até que, nos anos 90 do século passado o Grupo BPI decidiu alienar todos os seus activos não financeiros, incluindo a Sociedade dos Vinhos Borges. “A JMV viu aí uma oportunidade de entrar na produção de vinho, não só para verticalizar o negócio, da vinha quase ao copo do consumidor, mas também para estender o negócio de distribuição a todo o Portugal continental e ilhas, e incorporar a carteira de clientes de exportação que a Borges já tinha na altura, um passo na internacionalização do grupo”, explica o gestor. A seguir, foi feito um “trabalho de reconstrução da empresa da base ao telhado”, que está quase a ser terminado.

Desde logo, foi aumentada a área de vinha, para os 330 hectares actuais em produção, detida ou explorada pela empresa em exclusividade. Na Região dos Vinhos Verdes, para além das Quintas do Ôro, de Simaens e de Vilancete, a empresa tem mais 100 fornecedores de uva. Na Região do Dão o património da Borges inclui a Quinta de São Simão da Aguieira, perto de Nelas, com 74 hectares e 62 de vinha, onde fica a adega, mais a Quinta da Roda, que tem seis hectares e “está vocacionada para a produção de vinhos de topo”. Explora ainda 85 hectares de vinha na Quinta do Loureiro, com base num contrato de longa duração.

A primeira propriedade

A Quinta da Soalheira, no Douro, foi a primeira a ser comprada pela empresa, em 1904. Com 340 hectares, dos quais 127 de vinha, estende-se, em altitude, da cota 150 à 650 m. Mais recentemente “foi feito o seu remapeamento, para colocar as melhores castas nas melhores parcelas” e construída uma nova adega na região duriense, em Sabrosa, “melhor equipada tecnologicamente, a nível logístico, na recepção de uva, na forma de trabalhar e na capacidade em inox, mais adequada aos tipos de vinho que queremos fazer, o que nos permitiu ter um salto qualitativo muito grande em termos de vinhos do Douro”, salienta Gil Frias. Até à inauguração da nova unidade, era no Centro de Vinificação da Lixa, da empresa, que eram vinificados e engarrafados todos os vinhos Verdes e do Douro, com excepção dos Porto.

Um dos pilares que sustenta o negócio é, como não poderia deixar de ser, a produção, a viticultura, que está assente numa capacidade produtiva de cerca de 330 hectares e num sector de transformação, estágio e engarrafamento, assente em “adegas equipadas com a melhor tecnologia para produzirmos os nossos vinhos como queremos”, salienta Gil Frias. Outro pilar são os recursos humanos, “pessoas com muita experiência em todas as áreas”. Aqui foi feita uma reestruturação da empresa a partir de Janeiro de 2024, quando Gil Frias passou a administrador, com um director-geral, Miguel Carvalheira, e vários departamentos, incluindo o de enologia e viticultura, liderado pelo enólogo Fábio Maravilha, que trabalha na empresa há quatro anos e inclui, em cada uma das regiões vitivinícolas onde a empresa produz, responsáveis das adegas e de viticultura que o apoiam.

Segundo o enólogo Fábio Maravilha, a forma como se faz viticultura na Borges é definida com base nos vinhos que a empresa quer produzir. “Nós pensamos os vinhos e fazemos a viticultura nesse sentido e com esse objectivo”, explica. É o que acontece, por exemplo, no Douro, onde “cada uma das parcelas é adaptada consoante os vinhos que queremos dentro da empresa”. É um trabalho que não é igual todos os anos, porque depende também da forma como as condições climáticas evoluem, e implica estudo e capacidade de previsão, como aconteceu em 2023, ano em que a equipa da Borges conseguiu antecipar a chegada das primeiras chuvas e “fazer uma boa colheita de uvas” com bons teores alcoólicos nas cotas mais baixas, vindimando as mais altas depois da precipitação. “O ano correu bem, mas é óbvio que nem sempre é possível adaptar a vinha para produzir aquilo que consideramos vinhos óptimos, porque cada ano é um ano e temos de nos adaptar”, conta o enólogo. Uma boa organização, o planeamento adequado e uma equipa profissional, responsável e focada em cada uma das regiões onde a empresa produz faz o resto.

As pequenas jóias

São as melhores condições para produzir os vinhos de um portefólio construído em pirâmide. “Na base estão as gamas de entrada. Lello, na Região do Douro, Gatão, nos Vinhos Verdes, Meia Encosta, no Dão, Fita Azul, nos espumantes e uma gama de entrada nos Porto”, explica Fábio Maravilha. “Com excepção do Gatão rosé, que é vinho de mesa, são todos DOC e estão posicionados entre os quatro e os cinco euros em termos de preço de prateleira, porque o nosso objectivo é que tenham uma relação qualidade/preço imbatível”, conta Gil Frias, acrescentando que, assim, a sua empresa consegue concorrer com os vinhos australianos, chilenos, espanhóis em qualquer mercado e ter um volume de vendas que lhes permite “ter o desafogo para produzirmos coisas diferentes”.