Dona Matilde-O privilégio das vinhas históricas

Nesta bonita propriedade na margem do rio Douro têm sido vários os ensaios que procuram espelhar melhor as virtudes das vinhas. Sobretudo as que têm mais passado e muito que contar, as vinhas históricas. Texto: João Paulo Martins Foto: Quinta Dona Matilde Começam agora a chegar à verdadeira velhice as vinhas que resultam das plantações […]

Nesta bonita propriedade na margem do rio Douro têm sido vários os ensaios que procuram espelhar melhor as virtudes das vinhas. Sobretudo as que têm mais passado e muito que contar, as vinhas históricas.

Texto: João Paulo Martins

Foto: Quinta Dona Matilde

Começam agora a chegar à verdadeira velhice as vinhas que resultam das plantações pós-filoxéricas que se fizeram no Douro. Para combater a praga usaram-se porta-enxertos resistentes e a lógica do plantio seguiu os ensinamentos que vinham de há séculos: misturar as castas na vinha porque num ano em que não davam umas davam outras e, por outro lado, a vindima não distinguia variedades e todas eram colhidas em simultâneo; provavelmente umas mais maduras que dariam mais álcool e outras mais verdes que confeririam mais acidez. Era este o conceito que hoje chamamos de field blend, em que o lote já vinha feito da vinha, não era necessário fazer ensaios na mesa de provas.

São estas vinhas, comummente chamadas de “vinhas velhas” que José Carlos Oliveira, o técnico de viticultura da quinta prefere, e bem, apelidar de “vinhas históricas”. Elas ainda existem no Douro, apesar das maldades e perfeita destruição de património que se operou nos anos 80 quando se replantaram vinhas com o patrocínio do Banco Mundial, se arrancaram vinhas velhas (e com elas perdeu-se muito do património genético) e se afunilou a selecção das castas a plantar. Estava na mente de todos a produção de uvas para Vinho do Porto mas o que ninguém imaginava era que, passados 40 anos, o DOC Douro fosse mais importante que o Vinho do Porto. Hoje andamos a tapar as feridas, a tentar recuperar estas vinhas muito velhas e a procurar conservar clones e genes. A verdade é que o apreço pelas vinhas históricas é hoje bem maior do que então era e a região só tem a ganhar com isso. O conceito de vinha histórica prende-se também com o facto de não haver duas iguais, quer pela localização de cada uma (exposição, altitude) quer pela malha de castas que torna cada vinha única e irrepetível. Na vindima de 2017 a empresa tinha apresentado o tinto Vinha dos Calços Largos e, agora, surge da vindima de 2019, o Vinha do Pinto.

O tinto da Vinha do Pinto procura expressar essa complexidade da vinha histórica com uma ousadia ainda pouco tentada no Douro: fazer um tinto topo de gama sem que tenha tido qualquer contacto com barrica, nova ou usada. Este vinho apenas estagiou em inox e o que perdeu (eventualmente) em complexidade e mistério ganhou (seguramente) em elegância, precisão e aptidão gastronómica. A vinha tem 30 castas e à entrada da adega foram retiradas as uvas brancas que a vinha também tinha e que estavam lá para ajudarem no ajuste da cor, sobretudo para a produção de Porto tawny. A produção deste primeiro “tinto sem madeira” limitou-se a 2800 garrafas numeradas. João Pissarra, enólogo, optou por uma intervenção minimalista em termos de adega e daí deriva também a ausência da madeira.

O tinto da Vinha do Pinto procura expressar essa complexidade da vinha histórica com uma ousadia ainda pouco tentada no Douro: fazer um tinto topo de gama sem que tenha tido qualquer contacto com barrica, nova ou usada. Este vinho apenas estagiou em inox e o que perdeu (eventualmente) em complexidade e mistério ganhou (seguramente) em elegância, precisão e aptidão gastronómica. A vinha tem 30 castas e à entrada da adega foram retiradas as uvas brancas que a vinha também tinha e que estavam lá para ajudarem no ajuste da cor, sobretudo para a produção de Porto tawny. A produção deste primeiro “tinto sem madeira” limitou-se a 2800 garrafas numeradas. João Pissarra, enólogo, optou por uma intervenção minimalista em termos de adega e daí deriva também a ausência da madeira.

O branco, menos ousado, é também um field blend de uma vinha com 25 anos e com estágio de 6 meses em barrica. Na vinha encontramos Arinto, Viosinho, Gouveio e Rabigato, quatro das mais emblemáticas variedades da região.

A quinta de 93 ha, com larga frente de rio entre a Régua e o Pinhão, tem 28 ha de vinha e uma alargada área de mato e floresta; está na posse da família Barros desde 1927 e integrava o património da empresa de Porto Barros Almeida. Aquando da venda da empresa à Sogevinus (2006) a família Barros recuperou a posse desta quinta, agora dirigida por Manuel Ângelo Barros e seu filho Filipe. A quinta também produz Vinho do Porto.

(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2021)

[[products ids=”82401,82403″ columns=”4″

Casa Santos Lima-Um fenómeno da exportação

Estamos a 45km a Norte de Lisboa, na Quinta da Boavista, lugar da Merceana, em Alenquer, no coração e na origem deste que é um negócio multi-regional e multi-marca, fenómeno além-fronteiras, mas que tem muito mais para contar. Texto: Mariana Lopes Fotos: Ricardo Palma Veiga A Casa Santos Lima, empresa familiar, nasceu em Alenquer, na […]

Estamos a 45km a Norte de Lisboa, na Quinta da Boavista, lugar da Merceana, em Alenquer, no coração e na origem deste que é um negócio multi-regional e multi-marca, fenómeno além-fronteiras, mas que tem muito mais para contar.

Texto: Mariana Lopes

Fotos: Ricardo Palma Veiga

A Casa Santos Lima, empresa familiar, nasceu em Alenquer, na primeira metade do século XX, pelas mãos de Joaquim Santos Lima, cujo negócio já era o vinho desde o final do século XIX. Nessa altura produzia e exportava, sobretudo para o Brasil, onde acabou por casar com a filha do seu importador neste país, no Estado da Bahia. Depois, voltou para Portugal e comprou mais vinhas em algumas regiões portuguesas, no Dão, por exemplo, onde tinha nascido, expandindo o seu negócio. A base da empresa, formalizada por volta de 1920 e na altura com outro nome, nunca deixou de ser em Alenquer. Mas foi em 1990 que o bisneto de Joaquim, José Luís Santos Lima Oliveira da Silva — que vinha de um percurso de 20 anos de banca — a revolucionou, instituindo a Casa Santos Lima como tal, restruturando-a, replantando as vinhas e arrancando com o projecto de engarrafamento ainda nessa década, comercializando em 1996 os primeiros vinhos com marcas próprias: Quinta da Espiga, Quinta das Setencostas, Palha-Canas e alguns varietais. Durante 5 anos, ainda conjugou a actividade financeira com a Casa Santos Lima. Como o próprio diz, “sempre que podemos, compramos terreno e plantamos vinha”, o que vai de encontro ao mais recente plano de alargamento, com aquisições, parcerias e produção em regiões como o Douro, Vinhos Verdes, Alentejo e Algarve.

Tendo herdado o espírito empreendedor e exportador do seu bisavô, José Luís — que nos recebeu na Quinta da Boavista, ao lado do seu “braço direito” Luís Almada, administrador — transformou a Casa Santos Lima num “gigante com coração”, um grupo que hoje tem mais de 200 referências de vinho, uma produção de quase 35 milhões de garrafas por ano (mais de 25 milhões de litros no total das cinco regiões), 90% de exportação e 300 postos de trabalho. É também o maior produtor de DOC Alenquer e de vinho Regional Lisboa, detendo 55% de “quota” na região. Enquanto passeamos pelas vinhas da propriedade e arredores, fazendo uma viagem pelo universo vitícola da casa e conversando sobre a actividade nas outras regiões, percebemos que “gigante” é uma palavra que ali é apenas consequência dos números, pois é com muito “coração” que José Luís Oliveira da Silva e a sua equipa olham para a matéria-prima que cultivam e para o produto que engarrafam. “Este Alicante Bouschet vai para o Opaco”, ou “Aqui está o Castelão que entra no Palha Canas”, indica José Luís, que sabe exactamente onde está cada casta plantada e qual o seu fim. Nas várias parcelas, é possível ver o cuidado e alguns métodos característicos de produtores mais pequenos, como o enrelvamento entre linhas, por exemplo. “O enrelvamento protege da erosão e promove alguma concorrência com a vinha, o que origina maior concentração e cria uma biodiversidade que é muito positiva para a Natureza”, desenvolve José Luís.

Dos Vinhos Verdes ao Algarve

Nas vinhas de Alenquer, região de Lisboa, a distância ao mar é de 25 quilómetros e a influência deste é grande, pois o clima torna-se temperado, com Invernos amenos e noites de Verão bem frescas. Os 400 hectares de videiras que a Casa Santos Lima tem aqui, em sua propriedade ou em parceria com mais de 90 viticultores, estendem-se por encostas entre os 110 e os 220 metros de altitude, com uma exposição solar privilegiada, dada a suavidade das inclinações. As castas são mais de 50, mas as principais passam pelas tintas Pinot Noir, Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Preto Martinho, Sousão, Camarate, Syrah, Malbec e Tinto Cão; e as brancas Alvarinho, Moscatel, Antão Vaz, Rabigato, Loureiro, Roupeiro, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer. Entre vinhos leves, brancos, rosés, tintos e colheitas tardias (Late Harvest), as marcas são dezenas, praticamente todas criadas por José Luís Oliveira da Silva, materializadas graficamente pela equipa interna de design, ocasionalmente com input externo: LAB, Azulejo, Portuga, Vale Perdido, Alteza, Valmaduro, Colossal, Confidencial, Sem Reservas, Red Blend, Duas Uvas, OMG, Portas de Lisboa, Casa Santos Lima, Cabra Cega, Touriz, Lisbonita, Joya ou Quinta das Amoras são algumas delas, a juntar às já referidas anteriormente neste texto.

Adicionalmente, a Casa Santos Lima explora também a famosa “Vinha do Aeroporto”, dois hectares junto ao aeroporto da capital — com Arinto, Touriga Nacional e Tinta Roriz — que dão origem ao vinho Corvos de Lisboa.

Adicionalmente, a Casa Santos Lima explora também a famosa “Vinha do Aeroporto”, dois hectares junto ao aeroporto da capital — com Arinto, Touriga Nacional e Tinta Roriz — que dão origem ao vinho Corvos de Lisboa.

Na região dos Vinhos Verdes, em Lousada, o grupo explora a Casa de Vila Verde, sob a égide de uma empresa criada para esse efeito e com o mesmo nome. Esta quinta, com 44 hectares de vinha, tem plantadas sobretudo as variedades Espadeiro, Vinhão, Touriga Nacional, Arinto, Loureiro, Trajadura, Avesso e Alvarinho. Com elas, produzem-se os vinhos Pluma, Tiroliro, Espada, Cardido ou Casa de Vila Verde, entre outras marcas comuns a mais regiões.

Desde 2011 que a Casa Santos Lima é sócia da Quinta de Porrais, no Douro, propriedade em Murça que pertenceu a Dona Antónia Adelaide Ferreira e que hoje ainda está, em parte, na sua família. Esta quinta tem 35 hectares de vinha, com idade média de 65 anos, plantada em solos de xisto e quase todas a 600m de altitude, com as castas brancas (60%) Rabigato, Códega do Larinho, Viosinho e Verdelho; e as tintas Touriga Nacional, Touriga Francesa, Sousão e Tinta Barroca. No entanto, em toda a região, a Casa Santos Lima trabalha cerca de 100 hectares de vinha. Os vinhos durienses do grupo têm os nomes “Quinta de Porrais”, “Porrais” ou “Vinhas de Murça”, sendo o enólogo consultor Francisco Olazabal (Vale Meão), e Jaime Quelhas, o residente.

Já no Alentejo, a Casa Santos Lima escolheu a zona de Beja, onde explora 150 hectares de vinhedos em solos argilo-xistosos. O clima é bem agreste aqui, como sabemos, tanto no Inverno como no Verão, e as castas presentes nestas parcelas são as tintas Touriga Nacional, Tinta Roriz, Petit Verdot, Syrah, Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon; e as brancas Arinto, Viosinho, Verdelho, Antão Vaz, Fernão Pires e Sauvignon Blanc. É daqui que saem os vinhos Valcatrina, Fortíssimo, Caçada Real, Palaios, Monte das Promessas, Rebelde, Primoroso, Coccinela, Quid Pro Quo, entre outros.

Por fim, o grupo detém, em Tavira, região do Algarve, 45,7 hectares de vinha própria e a exploração de outros 6,5, em solos secos, de arenito vermelho e amarelo. As castas Touriga Nacional, Tinta Roriz, Negra Mole, Syrah, Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Arinto, Viosinho, Verdelho e Alvarinho dão origem aos vinhos Al-Ria, Portas da Luz, Barrocal ou Talabira do Algarve. “Todos os anos plantamos vinha nova ou restruturamos parcelas. Só nos últimos dois anos, plantámos, no total das regiões, mais de 70 hectares”, afirma José Luís, que refere ser já responsável por cerca de 30% de todo o vinho produzido no Algarve…

História encontra tecnologia

É muito curiosa a facilidade com que se observa, na Quinta da Boavista, a passagem dos tempos e das gerações. Na parte mais alta, situa-se a casa original, construída nos anos 30 por José Santos Lima, avô de José Luís. Tímida, a casa esconde atrás de plantas trepadeiras a face mais exposta aos visitantes, e respira pelo lado virado para uma paisagem quase infinita, de vinhas multicor e agregados de casas espalhados pela manta de retalhos. Ao seu lado, um curioso jardim de grandes pedras arredondadas dispostas num círculo, a sugerir que foi ali invocada, de alguma forma, a mãe-natureza. Mas isto nem José Luís Oliveira da Silva consegue explicar…

Logo a seguir à casa, está a primeira adega da quinta, com mais de 90 anos, uma de um total de três adegas próprias nesta região, além da adega nova, um pouco mais abaixo da primeira, e das instalações da antiga Adega Cooperativa da Merceana, compradas pela Casa Santos Lima.

A adega nova foi criada de raiz na Quinta da Boavista, construída a tempo da vindima de 2014. Toda ela está bastante automatizada, feita numa disposição vertical e com parte da mesma enterrada, o que além de potenciar os movimentos por gravidade, mantém mais facilmente as temperaturas ideais. Os quatro enormes depósitos de 250 mil litros são também pilares de sustentação do edifício, que alberga outros de 100 e 30 mil litros, bem como cerca de mil barricas distribuídas por vários locais. Luís Almada explica que a vindima é sempre feita por variedade, para que a vinificação seja também feita, em todos os casos, separadamente.

Por sua vez, as instalações da antiga Adega Cooperativa foram totalmente reequipadas desde a sua aquisição — com dezenas de cubas, quatro prensas, filtros e muito mais — constituindo, de acordo com José Luís Oliveira da Silva, “uma parte muito importante da operação da Casa Santos Lima”.

Ainda na Quinta da Boavista, um dos armazéns acolhe uma linha de engarrafamento e embalamento impressionante, que ocupa todo o espaço disponível, em várias direcções. Quando lá entrámos, o entusiasmo foi imediato, qual criança a chegar a um parque de diversões. Logo ao início, as grandes e altas máquinas de rotulagem chamam a atenção, pois assemelham-se aos robôs das farmácias mas, em vez de medicamentos, vão ao interior buscar o rótulo que é pedido. Mas há várias estações de rotulagem, não só de rótulo e contra-rótulo, mas também de medalhas obtidas em concursos e na imprensa. Como é natural numa empresa desta dimensão, há também uma produção significativa de bag-in-box (cerca de ⅓) e de um formato que, mais recentemente, se tornou popular, o “pouch”, que se assemelha a uma bolsa com pega. Com 9 mil garrafas cheias por hora, a Casa Santos Lima “não engarrafa para stock, é tudo para saída imediata e com destino definido”, informa José Luís, e acrescenta que “com a pandemia de Covid-19, aumentámos muito as vendas para níveis que ainda se mantêm”. Isto deve-se ao facto de a maior parte dos clientes que têm nos principais mercados — EUA, Finlândia, Suécia e Noruega — não terem sido impactados negativamente pela pandemia. Nos três mercados escandinavos de monopólio, a Casa Santos Lima é o maior produtor português e, na Finlândia, o vinho mais vendido, de todo o Mundo, é o Duas Uvas Premium, que provamos no final desta reportagem. Em virtude deste crescimento, na continuação destes armazéns, está neste momento a ser construído mais um, com 11 mil metros quadrados.

O que o futuro reserva

Mas a expansão não pára nas cinco actuais regiões, e a Casa Santos Lima está em processo de alargamento para os Açores, com vinhas já compradas na ilha do Pico. Além disto, há um projecto para construir uma adega na região dos Vinhos Verdes e outra no Douro, e um plano de Enoturismo para Tavira, no Algarve.

Antes de irmos embora, deixamos uma pergunta mais pessoal a José Luís Oliveira da Silva. “Quais os vinhos da casa, que mais gosta de beber?”, interrogámos. Perante a natural hesitação de alguém que tem orgulho em tudo o que produz, o CEO acabou por retorquir: “Nos brancos, os varietais Casa Santos Lima Sauvignon Blanc e Gewürztraminer, e o Essencial Reserva; nos tintos, o Touriz e o Quid Pro Quo. Nos rosés, varia muito…”.

(Artigo publicado na edição de Janeiro de 2022)

Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa: Um grandíssimo tinto de Portugal

Maria Teresa. A elegância e harmonia do nome não passa despercebida, nome que não poderia adequar-se melhor ao vinho que o transporta e à vinha que lhe dá origem. Texto: Mariana Lopes Fotos: Quinta do Crasto Quinta do Crasto já é um dos produtores mais emblemáticos do Douro e de Portugal. Com muitas e diferentes […]

Maria Teresa. A elegância e harmonia do nome não passa despercebida, nome que não poderia adequar-se melhor ao vinho que o transporta e à vinha que lhe dá origem.

Texto: Mariana Lopes

Fotos: Quinta do Crasto

Quinta do Crasto já é um dos produtores mais emblemáticos do Douro e de Portugal. Com muitas e diferentes valências vitivinícolas — dos vários perfis de vinho que produz ao projecto do Douro Superior com a Quinta da Cabreira, passando pela investigação na área da viticultura — são as suas emblemáticas vinhas velhas que invocam para si um estatuto quase de Santo Graal. Isto surge tanto pelas características únicas destas vinhas, como pelos vinhos que nelas têm origem. São três as vinhas muito velhas do Crasto, Vinha dos Cardanhos, Vinha da Ponte e Vinha Maria Teresa, mas é esta última sobre a qual agora recai o “spotlight”, com o lançamento da colheita 2017 do sempre esperado tinto Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa.

A Vinha Maria Teresa é centenária e tem 4,7 hectares, tendo sido plantada em duas partes: uma há cerca de 111 anos e outra quando Constantino de Almeida (bisavô do administrador Tomás Roquette e do director de vendas Pedro Almeida) comprou a Quinta do Crasto, em 1918. O solo destas parcelas é sobretudo de xisto e a exposição é maioritariamente nascente, o que, segundo Manuel Lobo, enólogo-chefe do Crasto, “foi muito favorável e importante em 2017”. Como a generalidade das vinhas velhas do Douro, esta também tem dezenas de castas misturadas, e o Crasto já identificou 54 diferentes, apurando que a mais plantada é a Tinta Amarela. A produção média desta vinha é, como seria de esperar, bastante baixa, menos de 300g por videira, e a sua antiguidade traz algo inevitável: todos os anos morrem videiras. É aqui que a equipa do Crasto veste a capa de super-herói, movida pelo desígnio de salvar e preservar a identidade desta vinha, um património muito precioso que, na verdade, se está lentamente a perder por todo o Douro. Em 2013, iniciou o projecto Pat Gen Vineyards, um processo de mapeamento genético de cada casta ali plantada, para que a vinha pudesse ser “replicada” na mesma proporção, num “berçário” de videiras (ou campo de multiplicação de genótipos) e, no futuro, as videiras mortas repostas com variedades geneticamente idênticas. A ideia era, e é, “perpetuar desta forma o terroir e o ‘field blend’ desta vinha única”. Cada videira tem uma coordenada gps própria, e a equipa do Crasto acede a uma plataforma digital para supervisionar vários aspectos da vinha, como o estado de saúde de cada pé, a localização das variedades e muitos outros parâmetros. Os planos são para que, segundo Tomás Roquette, “ainda este ano se comecem a replantar as videiras mortas”.

O ano vitícola de 2017 originou, nas palavras de Manuel Lobo, “a vindima mais precoce de que temos memória, na Quinta do Crasto”. De acordo com o enólogo, as primeiras uvas tintas foram colhidas a 18 de Agosto e o primeiro corte na Vinha Maria Teresa deu-se no dia 25 de Agosto, algo que “nunca antes tinha acontecido”. Já o segundo corte nesta vinha, deu-se a 2 de Setembro e, dezassete dias depois, o último. Foi um ano “pouco produtivo, mas com excelente concentração”, explicou Manuel Lobo. Cachos mais pequenos e uvas de menor diâmetro, com óptimo rácio entre película e polpa, contribuíram para isso. Para o Crasto, 2017 “ficará certamente registado na História como um ano de vinhos excepcionais”, e é normal que o produtor assim pense, já que o Vinha Maria Teresa tinto 2017 arrebata qualquer um, mesmo na sua actual juventude. Estagiado durante 20 meses em barricas novas de carvalho francês, de 225 litros, este vinho é o resultado de uma “selecção exaustiva de barricas que tiveram melhor performance”, referiu Manuel Lobo.

E é precisamente por esta importância que as vinhas velhas têm para o Crasto, que o produtor concretizou recentemente “um sonho que tínhamos desde 2007”: a Adega Vinhas Velhas. Este é um espaço totalmente renovado, “cada cuba pensada para cada parcela de vinha velha, e com todas as condições necessárias para a optimização da expressão de identidade de cada uma”. Manuel Lobo tem um novo espaço para “brincar”, e dele só poderá sair coisa boa…

(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2020)

[products ids=”77634″ columns=”4″

Magnum Carlos Lucas – Uma história de Dão e Douro

Completados os 10 anos da Magnum Carlos Lucas Vinhos, com um percurso feito sobretudo no Dão, o produtor inicia agora a sua aventura no Douro, com a Quinta das Herédias. Texto: Mariana Lopes Fotos: Ricardo Palma Veiga A empresa Magnum Carlos Lucas Vinhos foi fundada a 13 de Setembro de 2011, há 10 anos, mas […]

Completados os 10 anos da Magnum Carlos Lucas Vinhos, com um percurso feito sobretudo no Dão, o produtor inicia agora a sua aventura no Douro, com a Quinta das Herédias.

Texto: Mariana Lopes

Fotos: Ricardo Palma Veiga

A empresa Magnum Carlos Lucas Vinhos foi fundada a 13 de Setembro de 2011, há 10 anos, mas já bem antes disso o produtor se tinha ligado à Quinta do Ribeiro Santo, em Carregal do Sal, propriedade que sempre foi o coração do projecto (apesar de a Magnum também operar no Alentejo, Douro e Vinhos Verdes). O seu pai comprou-a em 1995, replantou os vinhedos que lá estavam em solo arenoso e remodelou a casa, tendo o primeiro vinho, com o nome da quinta, sido um branco Encruzado de 2000.

No Dão, Carlos Lucas — “coimbrinha” mas desde sempre ligado à terra, formado em Enologia na sua cidade e especializado lá fora — já produz um milhão de garrafas, o que faz dele um dos maiores players da região. Na adega da Quinta do Ribeiro Santo, com 2000 metros quadrados e totalmente equipada, incluindo linha de engarrafamento e uma novíssima sala de provas, vinificam apenas os vinhos de segmento premium, os mais especiais, cerca de 400 mil litros. Falamos de coisas como o Ribeiro Santo Vinha da Neve, Excellence Grande Escolha, Automático, Envelope, E.T., Vinha de Santa Maria, entre outros. Este último vem da quinta com o mesmo nome que Carlos Lucas adquiriu em Cabanas de Viriato, dez hectares de vinhas com mais de 20 anos e, como é usual nestas propriedades antigas do Dão, uma casa senhorial apanhada já em decadência mas com grande potencial de recuperação. Mais recentemente, o produtor adquiriu uma outra, apenas a 600 metros da Quinta do Ribeiro Santo: a Quinta da Bela-Vista, com cinco hectares no total e dois de vinha dos anos 60, também com uma casa que será recuperada para ser um hotel de luxo, no futuro. A foto de capa desta edição da Grandes Escolhas foi, precisamente, tirada numa das varandas deste edifício oitocentista. Os primeiros vinhos daqui provenientes serão lançados no próximo ano, só tintos de parcela e em formato magnum. Com solo franco-arenoso profundo, a quinta (que visitámos com Carlos Lucas e o seu “braço-direito”, o enólogo bairradino Carlos Rodrigues) tem uma vinha velha de ensaio, já com 50 anos, com castas como Bastardo, Alvarelhão, Rabo de Ovelha, Cerceal, Rufete, entre outras. A estas somam-se variedaes como Tinto Cão ou Touriga Nacional, com a placa antiga que identifica a parcela ainda a dizer “Tourigo”, nome que se dava à casta no Dão. Estas três quintas perfazem, grosso-modo, os 30 hectares de vinha que a Magnum Carlos Lucas tem na região.

Duas verticais de luxo

Para conhecer verdadeiramente a evolução do projecto Magnum, nada melhor do que uma (ou duas) prova vertical. Começámos com sete colheitas do Ribeiro Santo Vinha da Neve Encruzado branco. A Vinha da Neve é uma parcela de 1 hectare localizada em frente à casa de Carlos Lucas, virada para a Serra da Estrela, e é por isso que se chama assim. Segundo Carlos, é uma vinha tardia com muito granito, “o que confere o lado bem salino que se sente no vinho”. Originando entre 2500 e 3000 garrafas, este 100% Encruzado começa a fermentação em inox e acaba-a em barrica nova, aí estagiando durante um ano. Ultimamente, a opção tem sido reduzir a tosta das barricas utilizadas. A vertical iniciou com o 2018 (prova no final da reportagem), agora no mercado, notando-se um claro fio-condutor que atravessa a gama, com variações normais de ano para ano, um perfil muito definido. No 2017 (18 pontos) não se nota propriamente, no nariz, mais um ano de envelhecimento do que a nova colheita, o que é sempre bom indicador. Sente-se bastante o lado vegetal mas já traz outras coisas como grafite. Sério na boca, com enorme volume. O 2016 (18) mostra-se bem mineral no nariz, mas na mesma linha dos outros, muito cremoso, sílex, final altamente salino. Já o 2015 (18,5), vinho em que se nota mais a mudança de cor, apresenta-se fechado no nariz, mas apimentado, com espargo branco, pedra molhada, levíssima líchia. Explode na boca, amplitude enorme, nervo e complexidade. O 2014 (18) é um vinho de notas evolutivas mais intensas, frutos secos, fruta branca madura, sempre com rasgo vegetal. A evolução não causa estragos na boca, continua tenso, fresco, complexo. Por sua vez, o 2012 (17,5) embrulha-se um pouco no nariz, guardando tudo para a boca que tem acidez vegetal elevada, amplitude e uma boa secura de conjunto. Por fim, o 2011 (18,5) tem um nariz fantástico e inebriante de sílex, pólvora, verdes frescos, flor margaça, hortelã, ainda a denotar a madeira. Enorme cremosidade, frescura e finesse neste vinho, muito vivo e nervoso, a dar um kick de acidez incrível.

Depois, foi a vez do desfile de Ribeiro Santo Excellence Grande Escolha tinto, um Blend de barricas com “um pouco de tudo”, indica Carlos Lucas, sobretudo Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta Roriz e Tinto Cão. As cerca de 2000 garrafas são numeradas, sendo que a partir do 2013 foram vinhos lançados sempre 5 anos após a colheita. Este tinto faz maceração prolongada em inox e fermenta com leveduras indígenas. Fica depois em barricas novas de carvalho francês, de 225 litros, durante 14 meses. Começámos mais uma vez no mais recente, o 2016, agora no mercado. Depois, o 2014 (18) mostrou-se mais contido no nariz, com fruta silvestre igualmente pura e pimenta. Rústico, balsâmico, adstringência positiva, quase a lembrar um estilo bairradino. Secura final sempre boa. O 2013 (18,5) marca a mudança de rótulo e a introdução da garrafa areada “mate”. Tem bagas vermelhas, verniz, nota vegetal, pimenta branca. Super elegante, com óptima densidade e envolvimento, muito rico e sumarento. O 2012 (18) é bem expressivo nas notas de bosque, frutos silvestres e mentolados, eucalipto e musgo. Puro e naturalmente fresco, harmonioso, taninos super sedosos. O 2011 (18,5) é de nariz fino, violáceo, vegetal, com pimenta branca, levíssima pirazina. Na boca é que se releva grandioso, elegância, classe, finura, complexidade, polimento. Ainda rústico, para ficar. Já o 2010 (17,5) tem muita expressão de fruta, cereja madura, laivo vegetal, barrica perceptível mas bem integrada. Boca viva, taninos agitados mas elegantes, enorme amplitude e prolongamento. Muito chão de bosque é o apanágio do 2008 (18) levemente iodado, profundo, especiado. Fino e elegante na boca. Conjunto bem harmonioso, vivo. Para finalizar, o 2005 (17,5), que ainda tinha o designativo “Escolha”, apresentou-se profundo no nariz de bagas maceradas, notas terrosas, cogumelo, exótico na sugestão encerada, sândalo. Sedoso mas muito presente e elegante.

Onde o xisto encontra o granito

No início de 2019, a Magnum Carlos Lucas adquiriu a Quinta das Herédias, em Tabuaço, no Cima Corgo do Douro, mas em 2018 a poda já foi feita por esta empresa. Desta quinta fazia parte o Mosteiro de São Pedro das Águias, do século XII, onde os monges de Cister desenvolveram a viticultura. Este edifício faz ainda companhia à Quinta das Herédias, bem como um eremitério do século XI. Não estamos na paisagem duriense mais óbvia: o rio Tabuaço, o maior afluente do rio Douro, está entre a quinta e São João da Pesqueira, e os solos aqui são completamente mistos, de granito e xisto. Escarpas rochosas impressionantes rodeiam a propriedade, num Douro “limpo”, onde não há vislumbre da paisagem urbana menos atractiva. Estas escarpas altíssimas descem até ao rio Távora, e de manhã estão escondidas por um nevoeiro místico, que levanta quando o sol decide marcar presença. A casa, com vários andares e já parcialmente remodelada, encontra-se a 315 metros de altitude, com 10 quartos que serão preparados para receber clientes e amigos, num ambiente intimista. Já a vinha, que totaliza 30 hectares, vai dos 120 aos 400 metros. Quatro desses hectares são de vinhas velhas centenárias (com muitas castas, entre as quais Malvasia Preta, Tinta Francisca, Tinta Pomar, Rufete…) e 20% do encepamento é branco. Em 2020, a Magnum plantou ali quatro hectares com Viosinho, Rabigato e Gouveio. Também há Malvasia Fina, e as tintas Touriga Francesa, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Nacional, Tinta Amarela, Sousão, e outras. Uma das características mais singulares é de facto o solo de transição, com o granito e o xisto a conviver.

“A minha intenção é fazer aqui quantidade aliada a qualidade, construir marca. Este ano já comprámos muitas uvas”, explica Carlos Lucas, que tem de alugar a adega cooperativa de Tabuaço, Caves Vale do Rodo, para vinificar, pois não é permitido construir na quinta uma adega de cariz industrial. A ideia, a médio prazo, é fazer uma instalação a 10 quilómetros dali. Na quinta existe uma pequena adega antiga com três lagares — dois lagares e uma lagareta, se quisermos ser mais precisos — e duas prensas tradicionais. Quanto visitámos as Herédias, os dois maiores lagares estavam cheios de garrafas, um com o Vintage 2019 e outro com o topo de gama, que se chamará Quinta das Herédias + Cento e Trinta Anos, que será lançado mais tarde. “Estou muito contente com este projecto, era o meu sonho ter algo assim no Douro, uma quinta com uma adega antiga e lagares”, confessa Carlos. Além da vinha, o laranjal é uma presença forte na quinta, bem como a floresta e o olival, que se estende por uns impressionantes 35 hectares contínuos de oliveiras centenárias, uma área nada comum no Douro, e a uma cota baixa, pouco mais de 100 metros de altitude. Daqui já fazem azeite, extraído a frio.

Mas porque ninguém consegue estar em todo o lado ao mesmo tempo, Carlos Lucas é assistido por Bernardo Santos, jovem enólogo de 24 anos que ocupa o seu tempo entre a adega do Dão e o Douro. Durante o início da pandemia, Bernardo esteve, inclusive, confinado na Quinta das Herédias, bastante tempo ainda sem televisão ou internet, a fazer sobretudo intervenções intensivas e necessárias nas vinhas, como retanchas ou rearamações. Porém, é Paulo Mota, enólogo residente em Vila Real, que representa “os olhos” de Carlos Lucas no Douro. Já tinham trabalhado juntos, e com a aquisição da Quinta das Herédias, regressou à empresa. Bernardo explica que tiveram “de fazer um grande trabalho de recuperação, o local estava altamente abandonado e escondido por vegetação, com algum património destruído. As vinhas velhas eram autênticos diamantes em bruto à espera de ser lapidados”. Aqui, Carlos Lucas pretende uma evolução de negócio sustentada. “Estamos a fazer uma marca com pés e cabeça, tentando não cometer erros e sem facilitar nos pormenores. Pegámos em marcas que já existiam e criámos referências novas. Quero também fazer histórico e, no futuro, aparecer com grandes vinhos”, declara, fazendo também referência à marca que já tinha nesta região e que mantém, Baton. O conceito de vinhos é, por agora, muita qualidade situada numa gama média e um ou dois super-premium, que Carlos consideram serem o grande potencial nas Herédias. A produção total ronda as 100 mil garrafas, daquela que é a nova paixão de Carlos Lucas, que se mostra totalmente feliz quando chega à quinta e brinca com o seu Cão de Gado Transmontano, um “bebé gigante” que está ainda a aprender a guardar a propriedade. O projecto está a dar os primeiros passos, mas já mostra, com os vinhos que entram agora no mercado, o que é capaz de fazer.

(Artigo publicado na edição de Novembro de 2021)

[products ids=”81809,81811,81813,81815,81817,81819,81821,81823″ columns=”4″

Grande Prova – Quando Verde não é uma cor

O Vinho Verde não é uma categoria de vinhos. Se antigamente o consumidor ainda tinha desculpa para fazer esta confusão, por falta de conhecimento ou de vinhos com grande impacto, hoje é imperdoável. O Vinho Verde é uma denominação de origem que coincide geograficamente com a região do Minho. E é, sem dúvida, uma grande […]

O Vinho Verde não é uma categoria de vinhos. Se antigamente o consumidor ainda tinha desculpa para fazer esta confusão, por falta de conhecimento ou de vinhos com grande impacto, hoje é imperdoável. O Vinho Verde é uma denominação de origem que coincide geograficamente com a região do Minho. E é, sem dúvida, uma grande região para vinhos brancos no nosso país.

Texto: Valéria Zeferino

Fotos: Ricardo Palma Veiga

A região dos Vinhos Verdes tem o seu perfil diferenciador marcado pelas condições climáticas vincadas e pelas castas pouco ou nada utilizadas noutras regiões do país (com excepção de Arinto). O enorme sucesso de marcas de volume como Casal Garcia, Gazela ou Gatão não podem justificar generalização, impedindo ver o potencial qualitativo e a diversidade da região. Pensar que todos os vinhos daquela zona são simples, levemente doces e gaseificados, é uma visão redutora. Os vinhos com carácter mais sério e ambicioso, sem comprometer o perfil marcadamente fresco da região, representam hoje, segundo o Presidente da Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos Verdes (CVRVV), Manuel Pinheiro, cerca de 20% da produção em termos quantitativos, mas elevam o padrão e a percepção da qualidade e de valor do Vinho Verde, como a expressão do seu território.

Marcos históricos

A menção mais antiga ao Vinho Verde data de 1606, num documento passado pela Câmara do Porto. Vinho Verde foi uma das primeiras regiões a ser demarcada em 1908 e desde 1929 tem os seus contornos actuais. É uma das maiores regiões de Portugal em termos de área de produção, a seguir ao Douro e Alentejo, ocupando mais de 24 mil hectares (dados estatísticos do IVV a 31 de Julho de 2020). Em termos de produção é a quarta maior região a seguir ao Douro, Alentejo e Lisboa, produzindo 816 396 hl na campanha 2019/2020 o que corresponde a 13% de produção nacional.

Nos últimos quatro anos (sem contar com 2020) a presença no mercado nacional estava a crescer continuamente, atingindo em 2019 quase 21,5 milhões de litros o que corresponde a uma quota do mercado de quase 18%. É a segunda maior em volume a seguir ao Alentejo (com 37,6% do mercado) e em valor fica no terceiro lugar após Alentejo e Douro, ocupando 15,5% do mercado nacional, segundo a Nielsen.

O preço médio também foi crescendo nos últimos 4 anos e em 2019 ficou nos 4,86 euros por litro, ultrapassando regiões como Beiras, Beira Atlântico, Lisboa, Tejo e Península de Setúbal.

96,6% dos vinhos da região são vendidos como DOC e nesta vertente o Vinho Verde lidera no mercado nacional. Mais de 70% é vendido na distribuição, mas também tem uma presença interessante na restauração.

Ao contrário da realidade histórica, na região produz-se muito mais brancos do que tintos. Segundo os dados estatísticos da CVRVV, em 2020, de vinhos tranquilos (DOC Vinho Verde + Regional Minho) foram produzidos quase 62,5 milhões de litros de vinho branco e apenas um pouco mais de 4 milhões de litros de vinho tinto. Nota-se uma tendência forte na produção de rosés que estão a crescer exponencialmente. Só nos últimos 10 anos o volume de produção aumentou de 1 milhão para mais de 7 milhões de litros.

Os vinhos monovarietais (DOC + Regional) de Loureiro representam uma quantidade significativa de mais de 3 750 000 de litros e de Alvarinho quase 3 150 000 de litros.

Em termos de exportação, os Vinhos Verdes estão presentes em mais de 100 países, dos quais os principais mercados são Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Fança, Reino Unido, Polónia e Canadá. Nos últimos 5 anos a exportação subiu em volume e em valor, atingindo 31.173.338 litros e 73.805.245 euros.

A região do Vinho Verde não só mudou drasticamente nos últimos anos, como está em constante mudança. É uma das regiões mais dinâmicas do país. Para isto existem vários factores, partilhados por Manuel Pinheiro. O principal é a viticultura que melhorou imenso. As formas antigas de condução, quando a vinha era alta, apoiada em tutores (árvores ou postes) e dispersa pelas bordaduras dos campos com outras culturas como o milho, a batata e a forragem para o gado, já não são praticadas. Ainda se podem encontrar vinhas de enforcado com videiras a trepar até 3-6 metros de altura, ou ramadas e latadas – que hoje representam um autêntico museu ao ar aberto. A vinha está a ser restruturada e reconvertida até 500 ha por ano, permitindo ter a matéria prima de óptima qualidade, mesmo em condições desafiantes. As castas mais utilizadas na reconversão são Loureiro, Alvarinho, Arinto e Avesso e entre castas tintas aposta-se mais no Vinhão. Outro factor decisivo tem sido a geração de novos enólogos e produtores que trouxeram uma grande ambição e conhecimento a nível de enologia.

Terceiro factor – atenção ao mercado e antecipação das tendências por parte dos produtores atentes ao feedback dos seus clientes nacionais e internacionais. Assim, em paralelo com vinhos de lote, começaram a produzir com bastante sucesso os vinhos monovarietais que mostram o carácter das castas da região. Os rosés do Vinho Verde são outro objectivo alcançado. A procura é tanta que neste momento não há vinho que chegue para a satisfazer. Segundo Manuel Pinheiro, a maior parte de vinhos produzidos na região, são brancos, representando 86-87%, mas os rosados em 2020 cresceram 32%.

O projecto mais recente promovido pela CVRVV consiste no desenvolvimento de uma estratégia de sustentabilidade que integrará os viticultores e produtores da região. Neste âmbito foi feito um acordo com a Agro.ges para efectuar um estudo de diagnóstico, com base no qual a CVRVV irá fazer acções de formação e apoio aos produtores para melhorarem a sua eficiência no uso de recursos.

Solos e climas

A região do Vinho Verde situa-se no Noroeste de Portugal, o que se chamava antigamente entre Douro e Minho. A Oeste é naturalmente delimitada pelo oceano Atlântico, a Este confina com contrafortes de um maciço montanhoso constituído pelas Serras da Peneda, Gerês, Cabreira, Alvão, Marão, Montemuro entre outras. O rio Minho marca a sua fronteira Norte e o rio Douro a fronteira Sul. O seu relevo forma um anfiteatro exposto ao mar, recortado pelos vales e rios. Os ventos marítimos acabam por não encontrar grandes obstáculos, penetrando pelos vales orientados de Este para Oeste.

Tirando algumas excepções, quase todo o solo da região é formado pela agregação dos granitos. Em algumas partes o granito mistura-se com xisto e também há zonas de algum aluvião. Tem 9 sub-regiões, sendo Monção e Melgaço, a Nordeste a fazer fronteira com Espanha, a mais protegida da influência atlântica pelas cadeias montanhosas, com maior renome nacional e internacional, onde a casta Alvarinho goza (meritoriamente) um grande protagonismo. A sul de Monção e Melgaço fica a sub-região do Lima, dispondo-se na bacia hidrográfica do rio Lima, e está associada à casta Loureiro. A sub-região Cávado, Ave e Sousa esticam-se à volta dos rios com os mesmos nomes. A sub-região de Paiva ocupa a margem sul do rio Douro. Na parte interior fica a mais montanhosa sub-região de Basto. Mais a Sul continua a sub-região de Amarante, atravessada pelo rio Tâmega (afluente do Douro). Mais perto do Douro localiza-se a sub-região Baião – a terra da casta Avesso.

As alterações climáticas são uma realidade e já se sente o seu efeito na região. Antigamente, as geadas eram frequentes, agora acontecem cada vez menos, mas o excesso de insolação é outro problema. Com as alterações climáticas diminui a acidez e o grau sobe. O excesso de álcool não é positivo para os vinhos da região, que se têm afirmado como vinhos com uma frescura intrínseca e teor alcoólico moderado.

Nos Vinhos Verdes chove mais do que em Bordeux, mas a água é distribuída de maneira diferente. A chuva está concentrada nos meses de Outubro até Maio, chovendo muito pouco em Julho, Agosto e Setembro. As raízes normalmente não ultrapassam os 50-60 cm e nos solos bem porosos e nas encostas, a água vai logo para baixo, deixando as plantas em stress. Em certas zonas até a rega faz sentido, desde que seja feita com cuidado. Encostas franco-arenosas bem drenadas portam-se bem em anos mais chuvosos, mas quando chove pouco, é um problema. E ao contrário, nos anos muito secos o melhor resultado surge nos solos com maior capacidade de retenção de água.

Castas brancas de valor e personalidade

Castas brancas de valor e personalidade

A casta mais plantada na região é Loureiro. Segundo dados estatísticos da CVRVV, lidera o top 15 de castas, ocupando mais de 4.000 ha. Foi conhecida como Loureira e mencionada pela primeira vez em 1790 em Melgaço e Vila Nova de Cerveira e só em 1875 na Ribeira do Lima, onde mais tarde encontrou a sua zona de eleição. No “Portugal Vinícola” de Cincinato da Costa, de 1900, também é chamada de Dourada e na altura já era cultivada nos concelhos de Arcos de Valdevez, Vila Nova da Cerveira, Ponte do Lima, Ponte da Barca, Melgaço, Monção, Caminha, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.

Para além de produtividade elevada, é regular, dá muito rendimento em mosto. Gosta de solos profundos e de média fertilidade. Muito sensível ao sol e à seca, fica melhor mais perto da costa. Por isto adaptou-se bem ao vale do Lima. Sente-se bem em toda zona litoral da região.

É uma casta com elevada presença de compostos terpénicos livres (voláteis e facilmente perceptíveis) responsáveis pelos aromas florais. Os aromas característicos do Loureiro são acácia, flor de laranjeira, tília. Apresenta também aromas citrinos (lima, limão, laranja) e de folha de louro. Pode ter notas de maçã, pêssego e algum fruto tropical. De acordo com alguns estudos, apresenta a sua expressão máxima aromática depois da fermentação, mas também oferece nobreza de evolução. Anselmo Mendes considera que o Loureiro é muito mais aromático do que o Alvarinho e tem uma pureza de acidez a lembrar Riesling.

Segue-se Alvarinho, no segundo lugar, com 2.345 ha plantados. Casta ibérica por excelência, chamada de Albariño do outro lado da fronteira. Era praticamente exclusiva da sub-região Monção e Melgaço, ou seja, podia ser plantada noutras zonas da região, mas um rótulo não podia ostentar ao mesmo tempo o nome da casta Alvarinho e a denominação de origem Vinho Verde. Situação esta que muda definitivamente a partir da colheita deste ano de 2021 – o Vinho Verde Alvarinho pode ser produzido em qualquer parte da região.

Dá muito menos rendimento em mosto do que as outras castas. 65l de mosto de 100 kg de uvas (as outras castas, geralmente, dão 75l de mosto). É menos exuberante do que Loureiro, mas tem uma complexidade aromática extremamente interessante. Os seus aromas podem variar desde marmelo e pêssego, notas de fruta citrina (laranja, tangerina, toranja), fruta tropical (maracujá e por vezes, líchia). Notas florais de laranjeira de frutos secos (avelã, noz) também são comuns, podendo desenvolver nuances de mel com evolução. A sua composição aromática e perfil varia muito com a zona de plantação e abordagem enológica.

Tem uma boa acidez e bastante corpo, originando vinhos de grande longevidade. Anselmo Mendes vê o Alvarinho como uma casta que pode ser austera, mais redonda do que Loureiro.

O Arinto ocupa um pouco menos de 2.250 ha. É uma casta autóctone portuguesa, espalhada e apreciada em várias zonas do país, sendo a terceira mais plantada a nível nacional.

É popular também na região de Vinhos Verdes onde é conhecida como Pedernã, embora tenha muito menos protagonismo a nível varietal do que outras castas da região. Está bem presente em todas as sub-regiões com excepção de Monção e Melgaço, onde reina o Alvarinho.

Produz vinhos marcadamente citrinos, com notas de fruta branca (maçã e pêra) e ainda algumas notas florais a lembrar lantanas. Por vezes, pode desenvolver nuances de maracujá.

Para Anselmo Mendes é uma casta de outro mundo. Fica bem nas sub-regiões de Basto e Baião. Faz óptima parceria com Avesso, pois a acidez do Arinto é menos dura.

A Trajadura ocupa uma área com quase 980 ha. Não é das mais exigentes em termos de viticultura. Por um lado, tolera humidade no ar e no solo, por outro suporta, insolação. Adapta-se bem a qualquer tipo de poda e é bastante produtiva e regular. É utilizada sobretudo para lotes e o seu principal ponto fraco é a baixa acidez que pode levar ao desequilíbrio.

O enólogo e produtor António Sousa não vê a Trajadura numa vertente monovarietal. Se o Azal chega ao Verão com uma frescura fantástica, a Trajadura fica muito plana. Até pode ter aromas frescos, mas não tem frescura na boca. Falta-lhe alma, mas serve para “cortar” alguns Alvarinhos ou Loureiros demasiado intensos.

O Azal é plantado em quase 890 ha. É uma casta antiga mencionada desde 1790. Exclusiva da região Vinho Verde, e mesmo na região restringe-se a sub-regiões do interior, como Basto, Amarante, Baião e Sousa. É de ciclo longo, por isto precisa de solos secos e boa exposição, caso contrário não amadurece bem e fica excessivamente ácida. Anselmo Mendes aponta que é uma casta difícil na viticultura, “rebenta por todo o lado, obrigando fazer muita intervenção em verde”. Menos vista em vinhos varietais, antigamente só se usava em lotes, mas agora já se pode encontrá-la vinificada em estreme. Não tem um aroma muito intenso, mas transmite grande frescura com notas citrinas (limão) e de maçã verde.

Outra casta típica e exclusiva da região dos Vinhos Verdes é o Avesso. Presente em Amarante, Baião, Paiva e Sousa, com predominância na sub-região de Baião. Conhecida localmente como Borral, Bornal ou Borraçal branco, mas não tem sinonímias oficiais. Ocupa só 465 ha, mas é uma casta em ascensão. De viticultura difícil e de gostos contraditórios. Por um lado, tolera ambiente húmido, mas é muito sensível ao míldio, oídio e podridão cinzenta. Por outro, precisa de calor, mas facilmente apanha escaldão. António Sousa conhece viticultores que perderam 90% de produção desta casta por causa de escaldão. O sucesso e equilíbrio depende muito do sítio onde é plantada – precisa de zonas bem ventiladas, exposição a sul e alguma inclinação, terrenos secos e bem drenados. Virado para o Douro é onde se dá melhor, ali goza já um clima mais continental. Sensível a oxidação, não é uma casta intensamente aromática, fornecendo aromas de laranja, pêssego, notas amendoadas e leves florais. Precisa de algum tempo após a vinificação para potenciar os seus aromas.

É uma casta desafiante. Anselmo Mendes refere que o Avesso demonstra uma acidez quase metálica quando pouco maduro. Para António Sousa, Avesso transmite aos vinhos mais estrutura e por vezes, um toque amanteigado.

Algumas castas estrangeiras também estão presentes na região. Chardonnay e Sauvignon Blanc, por exemplo, já fazem parte dos top 15, mas são permitidas apenas para a produção de vinhos regionais.

Lotes e perfis

Como atrás se disse, embora os varietais de Loureiro e Alvarinho, sobretudo, tenham vindo a crescer, a região dos Vinhos Verdes é feita de blends, misturas de vinhos de diferentes castas, com o objectivo de tirar o máximo partido de cada uma. A nossa Grande Prova deste mês assenta precisamente nesses blends. E estes são os principais:

Alvarinho e Trajadura – O seu casamento com Alvarinho é por conveniência, não é por amor. Quando não amadurece bem, tem muita acidez. Fernando Moura, para o Muralhas de Monção, por exemplo, usa o lote de 85% Alvarinho e 15% Trajadura. Como não é a casta mais aromática (maçã, pêra), neutraliza aromas do Alvarinho e não convém que ultrapasse 20% do lote, a menos que se procure outro estilo.

Alvarinho e Loureiro em proporções variadas, uma parceria de sucesso que alia a personalidade de duas grandes castas.

Alvarinho, Loureiro e Avesso, onde o Alvarinho confere corpo, solidez e estrutura, o Loureiro intensidade aromática e acidez e o Avesso acidez e mineralidade. A união de performance aromática das três castas traz complexidade.

O sucesso de um blend não se deve apenas à presença de Alvarinho. É como Cristiano Ronaldo, não precisa de jogar sempre para a equipa ganhar. O lote de Casa Grande Sant’Ana é de Azal, Avesso, Arinto e Alvarinho. No Singular, 45% do lote são vinhas velhas em conjunto com outras castas como Malvasia Fina, Avesso, Arinto, onde o Alvarinho está em minoria com apenas 8%. No San Joanne Terroir Mineral, o Alvarinho não entra de todo, tendo só Avesso e Loureiro e o Sem Igual é uma belíssima parceria de Azal e Arinto que resultou num vinho com muita personalidade.

A abordagem enológica varia em função da casta. A temperatura de fermentação é outro factor que pode influenciar o perfil do vinho. Para obter aromas imediatos, opta-se para conduzir fermentação alcoólica a baixas temperaturas (12-14ºC). Para potenciar aromas da casta e mais duradouros, as temperaturas preferem-se mais altas. O gás carbónico ainda é visto como um atributo de caracterização dos vinhos da região, mas há produtores que diminuem ou recusam a sua presença no vinho. Por outro lado, os vinhos são cada vez mais secos, sobretudo no mercado nacional. As operações como bâtonnage na cuba, fermentação ou eventualmente estágio em barricas também são feitas quando se procura um determinado perfil. Porque uma região não se resume apenas a um perfil de vinho. E na região dos Verdes, de enorme diversidade e potencial, os vinhos têm todas as cores, aromas e sabores.

(Artigo publicado na edição de Abril de 2021)

[/vc_column_text][vc_column_text]

No products were found matching your selection.

Brancos que falam com o tempo

Nos anos mais recentes o gosto pelo vinho branco tem sofrido algumas mutações. Hoje há muito mais consumidores interessados em provar coisas diferentes que possam ir além dos aromas e sabores frutados e sem segredos. Recuperou-se assim, agora com mais saber, uma prática que vinha de longe. São os vinhos brancos com longo estágio ou […]

Nos anos mais recentes o gosto pelo vinho branco tem sofrido algumas mutações. Hoje há muito mais consumidores interessados em provar coisas diferentes que possam ir além dos aromas e sabores frutados e sem segredos. Recuperou-se assim, agora com mais saber, uma prática que vinha de longe. São os vinhos brancos com longo estágio ou de lote de várias colheitas.

Texto: João Paulo Martins

Fotos: Ricardo Palma Veiga e Adega Mãe

A ideia para este trabalho nasceu de uma constatação: há cada vez mais produtores a lançarem no mercado, num segmento de gama alta, vinhos brancos que aqui há alguns anos não encontrariam apreciadores. São vinhos que reúnem uma de várias características: têm já muitos anos de garrafa mas só agora foram colocados à disposição do público; são de uma só colheita mas o estágio foi sobretudo feito em barrica durante vários anos e só então engarrafados; correspondem a um lote de vinhos de várias colheitas, em proporções diversas. Têm em comum o facto de serem vinhos fora de moda mas, ao invés de vinhos oxidados e mortos (que tantas vezes encontramos nas provas dos vinhos velhos), aqui temos brancos que, em virtude do muito acompanhados que foram, se mostram em muito boa forma, com invulgar complexidade e personalidade.

Recuar no tempo

A tradição portuguesa do consumo de vinhos brancos nunca os colocou no mesmo patamar dos tintos; sempre se quedaram num nível de menor apreço. Também por esta razão os vinhos brancos foram sempre parentes pobres a que poucos davam atenção. Os vinhos muitas das vezes não evoluíam bem, oxidavam num instante e perdiam interesse e procura por parte dos consumidores. Havia excepções em várias regiões, mas era sobretudo no Dão e na Bairrada que os brancos mais perduravam no tempo. Empresas da Bairrada que negociavam com vinhos do Dão – como é o caso das Caves S. João – tinham no seu portefólio brancos que resistiam muito bem e se mostravam com muita saúde durante muito anos. Também a Vinícola do Vale do Dão, propriedade da Sogrape, engarrafava vinhos brancos que adquiria em adegas cooperativas locais. A marca emblemática era Dão Pipas e são brancos que mostram que a região tinha muitas virtudes e capacidades para gerar vinho longevos. Esse Dão Pipas, marca que se manteve até aos anos 90, serviu um pouco de inspiração para um branco criado na Quinta dos Carvalhais e que, pode dizer-se, foi no Dão o vinho fundador destas novas tendências. Criado pelo enólogo Manuel Vieira, o Colheita Seleccionada ganhou foros de “estrela” pelo apreço que o importador belga mostrou em relação a este branco, tendo sido exportado e esgotado com grande sucesso. As barricas onde fermentava o Encruzado eram depois de novo atestadas para não ficarem em vazio e assim, lembra Manuel Vieira, “íamos juntando 30 a 40 barricas por ano; a certa altura já havia barricas a mais e resolvi fazer um lote e dei a provar à administração. A reacção foi tão entusiástica que logo se decidiu avançar com a produção periódica”. Na reorganização do portefólio dos Carvalhais houve necessidade de criar um branco Reserva – mais fresco e com mais madeira nova – e assim o Colheita Seleccionada deixou de se produzir. Como ainda assim havia muitas barricas nasceu a ideia do Branco Especial, neste caso, lote de várias colheitas.

Também na Quinta da Gaivosa se iniciou na colheita de 2001 produção de um vinho branco com as uvas recolhidas nas vinhas velhas de onde era costume fazer vinho do Porto branco e onde existia maioritariamente a Malvasia Fina. Inicialmente com o apoio enológico de Anselmo Mendes, era um vinho com uma confecção bem diferente dos outros brancos: dois dias de maceração pelicular, fermentação em bica aberta com híper-oxigenação em meias barricas, parcialmente novas. O resultado era um branco inicialmente castanho, quase com cor de café, como nos disse Tiago Alves de Sousa, mas com o tempo de estágio na barrica muitos polifenóis depositam-se e o vinho perde a cor acastanhada. De início o vinho mostrou-se muito austero (mais alcoólico do que nas versões mais recentes) mas exactamente por já ter a questão da oxidação resolvida, são vinhos que ainda hoje dão boa prova. Mas Tiago não tem dúvida que as actuais edições, com menos álcool e mais frescura, irão ainda mais longe, seguramente para lá dos 20 anos após o lançamento. À época foi uma novidade no Douro e depois do 2001 foram feitas edições anualmente até 2006. A partir daí teve edições mais espaçadas: 2008 (ano a partir do qual se vindimou mais cedo e a graduação baixou), 11, 12 e agora, a mais recente, 2015.

Nem sempre vinhos deste perfil que hoje falamos, resultam de uma ideia prévia ou um projecto arquitectado para atingir este fim; não raramente, o acaso tem aqui um papel importante, a lembrar-nos que nem sempre controlamos ou entendemos tudo o que se passa durante a evolução de um vinho. Celso Pereira, enólogo no Douro, conta-nos que o Quanta Terra branco 2012 nasceu torto mas acabou por se revelar uma grande e positiva surpresa. Naquele ano duas barricas de branco foram consideradas não aptas para entrarem no Grande Reserva e só passados alguns anos é que se percebeu que o vinho tinha evoluído muito bem e foi então comercializado. Só a partir de 2015 (que irá ser a próxima colheita comercializada mas pela qual ainda teremos de esperar uns anos) é que se começou a deixar intencionalmente vinho em estágio. O que aconteceu com Celso Pereira acontece com frequência nas adegas quando é preciso seleccionar barricas para um determinado lote. O que fazer ao que fica é a pergunta difícil de responder, mas os brancos actuais estão a sugerir vários caminhos.

Requisitos e exigências

Quando há a intenção de fazer um branco de longa guarda em barrica há que estar a tento às características as uvas. A acidez elevada é um requisito que ajuda muito: castas com acidez moderada ou baixa não podem ser usadas porque originam vinhos que não evoluem bem. Mas só a acidez não basta, é preciso, salienta Manuel Vieira, que os vinhos tenham gordura, volume de boca. Temos então de ter, como primeiro requisito, vinhos estruturados, de boa acidez. Para os vinhos que estagiem na madeira coloca-se sempre a questão da oxidação e por isso o atesto das barricas é fundamental. Há uma ligeira oxidação, controlada, mas essa oxidação é fundamental para que os vinhos resistam depois ao tempo; “os vinhos no futuro ficam inoxidáveis, já oxidaram tudo o que tinham de oxidar”, lembra Manuel Vieira. As meias barricas têm uma capacidade oxidativa maior e são mais manuseáveis e, por isso, funcionam muito bem para estes vinhos, algo que Tiago Alves de Sousa também subscreve. Se estivermos a falar de estágios em barricas já usadas os atestos podem ser mensais porque a barrica usada “bebe” muito menos que a barrica nova. E, para evitar uso excessivo de sulfuroso, é mesmo melhor ter as barricas atestadas.

No caso dos vinhos que juntam colheitas de anos diferentes, a arte do lote ganha toda a importância. É preciso fazer vários ensaios e, como lembra Manuel Vieira, “fazer o teste à mesa; levávamos o vinho para o restaurante e provávamos com a comida; se não funcionava fazíamos novo lote e foi assim que, passo a passo, chegámos ao lote final”. Neste tipo de vinhos pode ter mais peso o gosto pessoal do produtor ou do enólogo. Porquê? Porque é preciso dosear as percentagens de cada ano e, sobretudo, decidir que quantidade de vinho mais novo deverá levar o lote final. Assim, se levar uma percentagem significativa do vinho mais novo poderá não apresentar aquele carácter resinoso e oxidativo que associamos com estes vinhos; ao invés, com pouca percentagem de vinho novo o lote ganha um perfil mais austero e evoluído. São assim possíveis várias nuances. No caso do Branco Especial de Carvalhais, a actual edição no mercado (5000 garrafas), que já é da responsabilidade da enóloga Beatriz Cabral de Almeida, inclui 13 lotes de oito colheitas diferentes, começando em 2004 e acabando em 2018. O trabalho é ainda mais minucioso porque a adega dispõe de cerca de 100 barricas até à colheita de 2015. Além do Encruzado também por lá existe Sémillon e Gouveio. Agora procura-se fazer o Branco Especial com menos graduação, vindimando mais cedo e decidindo à partida o que vai ou não vai para estágio prolongado.

De Norte a Sul

Este tipo de vinho não é específico de uma região. Pelos exemplares que aqui mostramos até pode parecer que é um privilégio do Douro e Dão, mas de facto o número de amostras é maior nessas regiões do que noutras porque por ali houve mais produtores que se abalançaram nesta aventura. Vendo bem, até foi em Setúbal, com a marca Pasmados, que tudo começou e, como nos disse Domingos Soares Franco, da casa José Maria da Fonseca, “durante muitos anos sempre me criticaram por insistir neste modelo, mas agora dão-me razão, agora há mercado e consumidores para isto. Fermentou metade do mosto – Viosinho, Viognier e Arinto – em barrica e o resto em inox”. Também em Monção e Melgaço estão reunidas as condições para este modelo. Na Quinta do Regueiro juntaram-se vinhos de 2007 até 2010 para este primeiro lote e a próxima edição sairá este ano. A pequena quantidade produzida – 1900 garrafas – não chegou para os pedidos. Na região de Lisboa, a Adega Mãe lançou um branco de idade com Viosinho, Alvarinho e Arinto, castas que Diogo Lopes verificou que mantinham a acidez durante mais tempo, factor tido por fundamental. No Dão, é a casta Encruzado aquela que melhor se adapta a este conceito e os três produtores que aqui apresento foi nela que apostaram. Mas o vinho dos Caminhos Cruzados é o resultado de uma só colheita, neste caso de barricas que não entraram no Teixuga, a marca emblemática da casa. No Douro apresento aqui três vinhos de uma só colheita e outros três de lote de várias colheitas. Pisa a pé das uvas brancas, longas macerações peliculares, oxigenação intensa são algumas das técnicas usadas. Os resultados mostram-se muito bons e, sabemos entretanto, vários outros produtores estão a trabalhar neste modelo. É a vitória dos vinhos brancos!

E à mesa, como é?

Estes vinhos, digamos, difíceis, são muito desafiantes à mesa porque podem ligar muito bem com pratos inesperados, com culinárias diferentes. E o desafio estende-se a vários produtos – peixes, carnes, queijos – e a formas diferentes de confecção. Assim sendo, não adianta muito ter opiniões definitivas sobre os sins e os nãos na ligação com a comida. Por experiência própria já liguei, com um tremendo e inesperado sucesso, o Branco Especial de Carvalhais com uma sopa de peixe picante (tem mesmo a referência caseira de “estupidamente picante…”) mas Tiago Alves de Sousa leva o seu Alves de Sousa Pessoal para zonas menos óbvias como polvo à lagareiro, embora reconheça que “com foie-gras é a ligação preferida”, mas também sugeriu risotto de cogumelos. A ideia é ligar o vinho com pratos de sabores intensos para que assim exista um bom equilíbrio. Cremos que mesmo com cabrito assado ou peixes no forno estes vinhos podem tornar-se um enorme sucesso.

E, regressando às origens, ao tal Colheita Seleccionada da Quinta dos Carvalhais, lembro-me de um jantar num restaurante 3 estrelas Michelin – Oud Sluis – de Sergio Herman, algures na fronteira Holanda/Bélgica em que o vinho do Dão fazia parte do menu degustação e, não por acaso, dizia o importador que desde Janeiro (estávamos em Março) já tinha vendido 200 garrafas daquele vinho.

Estes vinhos têm uma relação inesperada com a música. Aqui os acordes não são Sol e Dó, aquela ligação simples que toda a gente entoa e que é fácil de entrar no ouvido; aqui temos acordes mais ásperos, com quintas diminutas e sétimas aumentadas. Tudo parece estranho até encontrarmos a fórmula de soarem bem. E, quem não gosta de desafios???

(Artigo publicado na edição de Fevereiro de 2021)

[products ids=”78848,78850,78852,78854,78856,78858,78860,78862,78864,78866,78868,78870,78872,78874″ columns=”4″

Quinta da Plansel: Pragmatismo alemão, alma alentejana

Montemor-o-Novo ficou mais rico em 1975, com o nascimento da Quinta da Plansel. Quem lá chegou vinha de fora de Portugal, com clones de videira na bagageira, e nunca mais quis sair. Hoje, este projecto continua próspero, e apresenta novas colheitas com imagem renovada. Texto: Mariana Lopes Fotos: Quinta da Plansel É uma estória que […]

Montemor-o-Novo ficou mais rico em 1975, com o nascimento da Quinta da Plansel. Quem lá chegou vinha de fora de Portugal, com clones de videira na bagageira, e nunca mais quis sair. Hoje, este projecto continua próspero, e apresenta novas colheitas com imagem renovada.

Texto: Mariana Lopes

Fotos: Quinta da Plansel

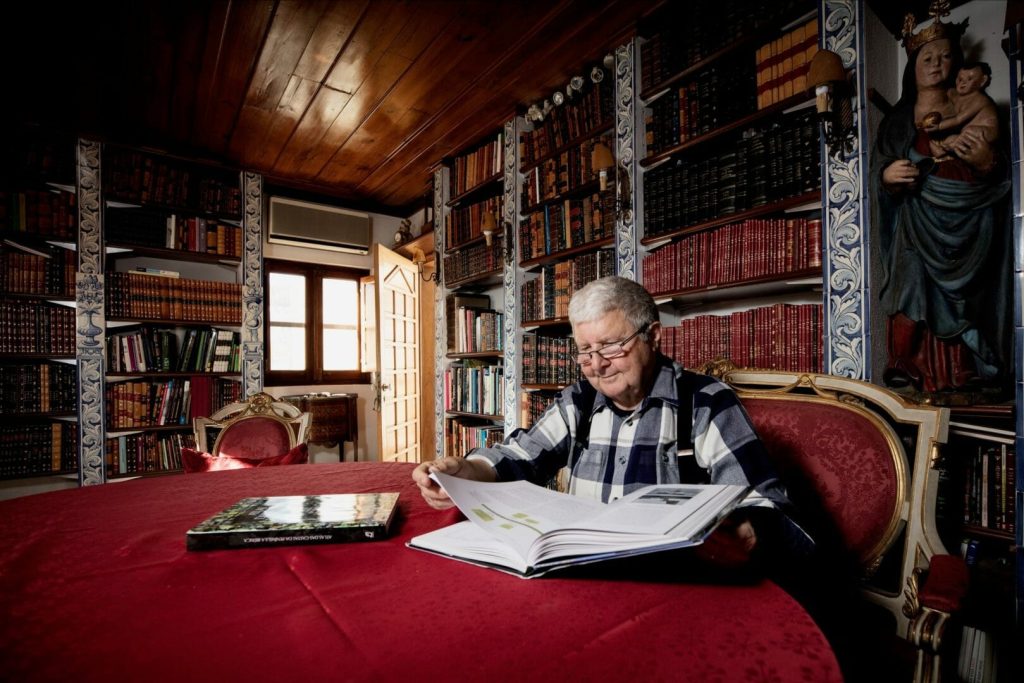

É uma estória que já é história, e que muitos não conhecem. Hans Jörg Böhm —conhecido entre os portugueses por Jorge Bohm — é um alemão descendente de uma família ligada ao vinho há mais de 200 anos, sobretudo à comercialização, no estado da Renânia-Palatinado. Em 1961, há quase 60 anos, o seu veleiro naufragou no porto de Cascais e Jörg viu-se obrigado a desembarcar e permanecer durante algum tempo em Portugal. Aqui, o destino de toda uma família mudou. Böhm conheceu, por este acaso, várias paisagens portuguesas, apaixonou-se por elas e, quando retornou à Alemanha, foi com “termo certo”. Mais tarde, acabaria por regressar de vez, e em 1975, já como viveirista na área da viticultura, adquiriu uma propriedade em Montemor-o-Novo, aquela que viria a ser a Quinta da Plansel. Depois de muitos anos a estudar, aprofundar o conhecimento e escrever sobre as castas, as videiras e os clones (e até a aplicar todo esse conhecimento no terreno), foi-lhe conferido, em 2005, a Comenda de Mérito Agrícola, por parte da Presidência da República. A palavra “Plansel” é, precisamente, uma referência a Plan(ta) Sel(eccionada). “Portugal Vitícola – O Grande Livro das Castas” é a sua obra escrita mais aclamada no país e lá fora, mas Jörg, frequentemente encontrado na sua impressionante biblioteca na Quinta da Plansel, tem muitos outros livros publicados, uma bibliografia onde também se destaca o “Atlas das Castas da Península Ibérica”.

Mas, não cabendo dentro de si toda a dedicação e paixão pelas castas portuguesas, Böhm acabou por transbordar tudo isso para a sua filha, Dorina Lindemann, que se formou em enologia e viticultura na Universidade de Geinsenheim, na Alemanha. Em 1996, Dorina criou o projecto de vinhos na Quinta da Plansel, e fez o primeiro vinho, 1500 garrafas do espumante Al-Xam, nome inspirado em Alentejo e Champanhe. Logo a seguir veio o primeiro Plansel, um tinto. Em 2004, juntou-se à equipa o enólogo Carlos Ramos que, juntamente com Dorina, ainda hoje faz os vinhos do já muito completo portefólio da casa, que inclui referências das marcas Marquês de Montemor, Plansel, DL, Capela de Sta. Margarida (bio) e também os topo de gama com os nomes de Dorina e das suas duas filhas, Luísa e Júlia, ambas já integradas no projecto, a primeira na enologia e viticultura e a última no marketing, publicidade e relações públicas.

A Quinta da Plansel é peculiar, tanto pela forte interligação com o estudo da planta, pela parte de Jörg, como pelo conceito imprimido nos vinhos por Dorina, mas também pela localização e características únicas da propriedade. O rio Almançor, por exemplo, atravessa a quinta a meio e, em época de chuva (que coincidiu com a nossa visita), para entrar lá entrar de carro é necessário passar por uma parte totalmente alagada. Outro pormenor assenta na impressionante colecção de arte do século XX, de Jörg, que ilustra o edifício por dentro e por fora, conferindo um “fun side” ao local. A Quinta em si tem cerca de vinte hectares mas, no total, a Plansel tem 75 hectares de vinha própria, divididos por três zonas, com a mais distante a apenas 10 quilómetros da Quinta, e a mais antiga com 30 anos de idade. Uma dessas três vinhas é biológica e tem, na mesma propriedade, uma capela do século XIII, de Santa Margarida, a mais antiga da região de Montemor. Plantadas por Jörg Böhm, as principais castas presentes no encepamento da empresa são as brancas Alvarinho, Arinto, Verdelho, Gouveio e Viosinho, e as tintas Touriga Nacional (a mais plantada), Aragonez, Tinta Barroca, Touriga Franca, Alicante Bouschet e Castelão. A presença, a poucos quilómetros, da Serra de Monforado, protege estas vinhas dos ventos quentes de Verão, fazendo com que, naquele terroir, se façam sentir menos dois ou três graus centígrados (por vezes menos ainda) relativamente a Évora, o que é importante para as uvas.

Os vinhos (segundo a equipa, feitos apenas das próprias vinhas), por sua vez, são totalmente “a cara” de Dorina, agora com nova imagem, da autoria do Atelier Rita Rivotti. A perdição da enóloga por castas originárias do Norte de Portugal, sobretudo pela Tinta Barroca, do Douro, tornam este projecto verdadeiramente diferente. A gama DL, por exemplo, inclui vinhos apenas de variedades nortenhas. Antes de provarmos algumas novidades, pudemos constatar em colheitas mais antigas — de 2007, 2010 e 2014 — que a Barroca tem ali o seu lugar, com uma qualidade e longevidade muito interessantes. Naturalmente, também as típicas do Alentejo têm muita importância, e a Quinta da Plansel continua a ter alma alentejana. E isso vê-se também na família que, apesar do “pedigree” alemão, está já muito enraizada na “região das planícies”. É bonito de se ver e de se beber, e vale a pena conhecer.

(Artigo publicado na edição de Janeiro de 2021)

(Artigo publicado na edição de Janeiro de 2021)

[products ids=”78150,78216,78250,78262,78344,78346,78436″ columns=”4″

O Moreto e as talhas da Granja-Amareleja

Abegoaria e Adega Piteira Entre a margem esquerda do rio Guadiana e a fronteira com Espanha, situa-se a sub-região alentejana da Granja-Amareleja. Um terroir único que é o berço do grupo Abegoaria, e onde a casta Moreto se revela na sua plenitude. Texto: Mariana Lopes Fotos: Abegoaria e Luís Lopes O Alentejo, região muito diversa […]

Abegoaria e Adega Piteira

Entre a margem esquerda do rio Guadiana e a fronteira com Espanha, situa-se a sub-região alentejana da Granja-Amareleja. Um terroir único que é o berço do grupo Abegoaria, e onde a casta Moreto se revela na sua plenitude.

Texto: Mariana Lopes

Fotos: Abegoaria e Luís Lopes

O Alentejo, região muito diversa em terroirs, climas e perfis de vinho, tem oito sub-regiões. Uma delas — a mais quente, com mais horas de sol e com solos mais pobres — é a Granja Amareleja. Compreendida entre a margem esquerda do rio Guadiana e a fronteira com Espanha, esta sub-região abrange as freguesias de Amareleja e Póvoa de São Miguel, e também parte das freguesias de Santo Amador e São João Baptista (concelho de Moura) e de Granja, Luz e Mourão (concelho de Mourão). Apesar do clima e solo agreste, a Granja-Amareleja sempre foi explorada para produções agrícolas pelos que lá passaram, sobretudo para vitivinicultura. Quanto a vinhas, ali convivem tipos bem diferentes: as mais recentes, cultivadas com as técnicas modernas; e as antigas, de sequeiro, típicas do minifúndio regional, muitas delas em solos arenosos e em pé-franco, ou seja, plantadas sem porta-enxerto. Mais recentemente, a criação da barragem e do lago do Alqueva veio amenizar a secura e as temperaturas muito elevadas que ali se fazem sentir no Verão, tendo sido precisamente na Amareleja que se registou a temperatura mais alta de sempre em Portugal, 47.4 graus Celsius, no dia 1 de Agosto de 2003 (não bastava ter sido sexta-feira, dia em que já apetece fazer pouco…). Assim, tanto estas particularidades edafo-climáticas, como as do encepamento presente na sub-região, tornam os seus vinhos únicos. A casta tinta Moreto, por sua vez, é a mais identitária da Granja-Amareleja, a mostrar nos vinhos a sua faceta mais elegante, estruturada, ampla e até fresca, expressando-se como não se expressa em mais nenhuma região. Mas já lá vamos…

Abegoaria, Adega da Granja e Manuel Bio

Abegoaria, Adega da Granja e Manuel Bio

A Abegoaria é um grupo vitivinícola que nasceu na Granja Amareleja (primeiro com o nome Encostas do Alqueva), cuja história não pode ser dissociada da família Bio. Tudo começou quando Manuel Bio, com origem também na margem esquerda do Guadiana, decidiu assumir a presidência da Adega da Granja (Cooperativa Agrícola da Granja), em 2007, depois do colapso total desta em 2002. O gestor e empresário teve três grandes razões para o fazer, a pedido da própria cooperativa: a grande visão social e da economia local que sempre teve; o facto do seu pai ter sido associado da cooperativa; e a fama de excelente gestor e impulsionador de negócios que todos lhe reconheciam, com percursos irrepreensíveis em grandes empresas. “Decidi, também pelo meu pai, ir a uma assembleia geral da Adega, para ver o que se passava. Depois, com a ajuda do banco, pagámos todas as uvas que estavam em dívida de 2002 a 2006. Hoje, não devemos nada a ninguém. O negócio flui e já investimos mais de dois milhões de euros”, contou Manuel Bio. Sem surpresas, revitalizou completamente a Adega da Granja e aumentou as suas vendas exponencialmente, e reabilitou a sua importância social e económica, sendo esta cooperativa hoje responsável por 95% da produção da sub-região, com cerca de seis milhões de garrafas produzidas por ano e cem viticultores associados.

Este foi o ponto de partida para que Manuel Bio quisesse criar sociedade com o enólogo José Piteira (responsável pela Adega da Granja) e Filipe Lourenço, para criar um projecto ambicioso que hoje tem o nome de Abegoaria, e que produz vinho em várias regiões portuguesas, mas também azeites, queijos e enchidos. Produz um total de nove milhões de garrafas por ano, mas na verdade faz cerca de 18 milhões de litros de vinho, fornecendo em formato bag-in-box para as principais redes de supermercado em Portugal. Para 2021, prevê-se uma facturação de 30 milhões de euros. Várias empresas de menor dimensão foram criadas entretanto, sob a “umbrela” Abegoaria, como a Amareleza Vinhos, especificamente no Alentejo, que inclui os vinhos GA e Piteira (feitos na Adega da Granja), e também os José Piteira, do pequeno projecto de talhas Adega Piteira, na Amareleja. A maior parte do projecto Abegoaria é virado para o consumidor português, com apenas 12% da produção exportada, o que vai de encontro à filosofia da empresa. Só na Granja-Amareleja, estes três sócios gerem dois terços de toda a sua produção.

Em 2015, deu-se a compra da Herdade Abegoaria dos Frades, localizada em Alqueva, assumida como a “a jóia do projecto”, a propriedade-mãe. Antes da criação do lago e barragem, a antiga família proprietária tinha ali 5000 hectares, mas agora esta Herdade inclui “apenas” 500. Portadora de uma luz impressionante, estende-se por uma planície que se pode observar, quase na totalidade, a partir do topo das duas torres circulares que descansam na entrada principal e que são os depósitos de água que alimentam toda a Herdade. Com uma bonita zona de piscina, 30 quartos actualmente em finalização, canil, adega (com 34 talhas) e lagar de azeite, a Herdade Abegoaria dos Frades será em breve um destino enoturístico de luxo. “Vamos fazer nesta adega algumas especialidades, no futuro, mas servirá sobretudo para os hospedes fazerem o próprio vinho e azeite”, revelou Manuel Bio. Ali, a área de vinha é de 55 hectares, com previsão deste número crescer para 95, em 2022. São sete as castas tintas presentes — Alicante Bouschet, Syrah, Cabernet, Marselan, Touriga Nacional, Aragonez e Petit Verdot — e cinco as brancas — Verdelho, Viosinho, Arinto, Antão Vaz e Roupeiro.

Duas vinhas muito diferentes

Foi com Manuel Bio, José Piteira e Luís Bio (responsável de internacionalização e exportação), que visitámos duas vinhas emblemáticas e importantes para a Adega da Granja e para a Amareleza Vinhos, totalmente distintas uma da outra.

A Vinha da Luz é a vinha comunitária, de 87 hectares, da nova Aldeia da Luz, lugar que tem cerca de 300 habitantes. Foi plantada quando da construção da nova aldeia, em 2002, tendo sido oferecido um hectare a cada família “realojada” (a antiga aldeia ficou submersa pelo lago do Alqueva). Hoje, alguns dos proprietários de parcelas desta vinha já as alugam a outros, e a Adega da Granja compra uvas a muitos destes viticultores. “Esta vinha foi muito importante para a sub-região da Granja-Amareleja, porque antes de existir só havia vinhas ou pouco produtivas ou em decadência”, explicou Manuel Bio. Sendo (ainda) a maior da sub-região, esta vinha tem Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira e Tinta Caiada, entre outras.

A outra vinha que visitámos nada tem que ver com a primeira: é uma vinha de Moreto com cerca de 80 anos de idade, plantada em pé-franco, na Póvoa de São Miguel. O solo, de quartzo, xisto e calhau rolado, é de base arenosa, com pouca argila. A antiguidade da vinha nota-se na partilha do espaço entre oliveiras e videiras, e também na baixa produtividade, de menos de três mil quilos por hectare. José Piteira revelou-nos aqui que é nestas areias grosseiras que está o melhor Moreto, casta que, até aos anos 90, representava 80% do encepamento da Granja-Amareleja. Empenhados em recuperar cada vez mais a variedade identitária, no projecto Amareleza Vinhos, Manuel Bio e José Piteira prevêem plantar, em breve, uma vinha só de Moreto junto à Adega da Granja.

Moreto e Adega Piteira

Na Amareleja situa-se a Adega Piteira, pequena e tradicional adega de talhas de José Piteira. Neste exacto sítio, aos doze anos, o enólogo auto-didacta iniciou-se no Vinho de Talha, aprendendo e ajudando o seu padrinho, José Amante Baleiro. Dedicando-se totalmente ao Vinho de Talha até 1999, pegou na sabedoria que o padrinho lhe transmitiu e adicionou-lhe a sua própria impressão digital, fazendo hoje na Adega Piteira vinhos únicos, de qualidade superior, plenos de carácter, para os quais muito contribuem as castas Diagalves (branca) e Moreto, esta última também vulgarmente presente na Amareleja, em vinhas de pé-franco.

A uva Moreto, citada já em textos do século XVIII, tem bastante tradição na Granja-Amareleja, mas em outras partes do Alentejo não é muito bem-amada. José Piteira, fiel protector da casta, falou-nos dela e fez-nos compreender a dicotomia: “É uma casta difícil, que precisa de condições muito próprias, que praticamente já não se encontra em viveiros. Acabou por se adaptar, ao longo de muitos anos, na Amareleja, presente inclusive em vinhas com quase 200 anos. Aqui tem muita qualidade, concentração e equilíbrio, com cor e maturações boas, sobretudo pela característica arenosa dos solos, onde está plantada em pé-franco — porque os solos de areia são menos propensos ao ataque da filoxera — e pela sua elevada resistência ao calor, ao míldio, ao oídio e a pragas como os ácaros e a cicadela. Outra razão para ser boa aqui é o facto de estar plantada nos solos menos produtivos, porque antigamente os melhores solos destinavam-se a trigo, os menos bons a oliveira e os piores a vinha. E a Moreto precisa de stress hídrico, por isso dá-se bem nesses solos mais secos. Também o compasso entre as videiras e a condução são muito importantes. Aqui, não podemos retirar muita folha nem ter as cepas altas, isso só nas regiões mais frescas. A condução em taça é a mais favorável, como um compasso de 1.80 por 1.80 metros, no mínimo”. Para José Piteira, “na adega também é difícil, tem de se fazer muita selecção. No entanto, dá bastante acidez e é muito aromática, e isso é muito bom. Na adega percebemos porque é que foi uma casta muito arrancada, dado que chegamos a ter Moreto com 18% de álcool provável, de vindimas mais atrasadas. Também por isso já só há cerca de 80 hectares de Moreto. Há-que recuperá-la aqui na Granja-Amareleja”.