Grande Prova: Alvarinho, Loureiro, Avesso e muito mais!

Quando nos referimos a região dos Vinhos Verdes, incluindo vinhos com IG Minho (a área de produção destes coincide com a DO Vinho Verde), falamos de uma região grande, com quase cinco dezenas de concelhos do noroeste do nosso país. O limite sul é próximo de Arouca (ainda que pouca gente o saiba). Transita depois […]

Quando nos referimos a região dos Vinhos Verdes, incluindo vinhos com IG Minho (a área de produção destes coincide com a DO Vinho Verde), falamos de uma região grande, com quase cinco dezenas de concelhos do noroeste do nosso país. O limite sul é próximo de Arouca (ainda que pouca gente o saiba). Transita depois por parte do Rio Douro e todo o Minho até à fronteira norte com Espanha, sempre com muita diversidade de territórios e de castas. Percorrendo as letras do abecedário, na região dos Vinhos Verdes podemos perder-nos entre Amarante ou Amares até Vizela ou Vila Verde, passando por Baião, Braga, Melgaço, Penafiel e Santo Tirso. Entre cada um destes territórios muda a latitude e a longitude, a proximidade ao oceano, e a altitude e os declives dos vários vales por onde os rios serpenteiam (Minho, Lima e Douro, entre outros, pois a região é abundante em água). No que a solos diz respeito, a matriz é claramente granítica. Mas podem existir faixas xistosas, quase sempre com propensão para solos ácidos e por vezes com textura franca. Já quanto a castas brancas, a nossa prova mostra-nos que Alvarinho, Avesso e Loureiro são apostas seguras para os vinhos com mais ambição. Mas a região tem mais, muito mais! É o caso do Arinto (Perdernã) presente em muitos lotes, Azal e Fernão Pires (ou Maria Gomes) que começam a renascer, Folgasão, Gouveio, Malvasia-Fina e Trajadura, entre mais meia dúzia apta a DO. Naturalmente, cada sub-região – e a região dos Vinhos Verdes tem muitas, quase uma dezena – tem as respetivas castas mais aptas e adaptados, como seja o Avesso em Baião, o Loureiro em Lima, e o Arinto espalhado por algumas sub-regiões como seja Amarante, Ave e Basto. Ainda no que a castas brancas respeita, as estrangeiras Chardonnay, Chenin, Riesling, e Sauvignon Blanc são permitidas com IG Minho, ainda que claramente minoritárias.

Ainda quanto à região, referimo-nos a uns impressionantes 17.300 hectares de vinha plantada, praticamente 9% da área de vinha portuguesa, espalhados por mais de 13000 produtores e três centenas de engarrafadores. Trata-se, sem dúvida, de uma região de sucesso crescente, com produções por hectare que conseguem beneficiar o produtor (facilmente rondando as 10 toneladas, e mais ainda para vinhos com menos ambição), e vinhos de perfil fresco e com boa acidez, em muitos casos com álcool mais baixo do que noutras regiões do país. Em 2022 comercializou-se 66.893.041 litros de vinho branco, metade para exportação, com as vendas numa tendência positiva (a exportação triplicou em menos de década e meia), ainda que mais estabilizada quanto aos últimos anos. Referindo-nos a 2022 em especial, o valor para a exportação cifrou-se nuns valorosos 81 milhões de euros. Com tantos números a seu favor, a região só pode crescer agora em valor, valorizando o seu produto e procurando, nem que seja moderadamente, aumentar o preço médio por garrafa que anda pelos 2,63€ na distribuição nacional.

Requalificação de vinhas, adegas e conceitos

Os bons resultados da região justificam-se também pela requalificação de muita vinha nos últimos 20 anos, reconversão de práticas agrícolas ultrapassadas e uma adaptação quase perfeita à tendência de termos anos mais quentes, decorrente do aquecimento global. Com efeito, mesmo em anos quentes, como foram 2019 e sobretudo 2022, com problemas em quase todas as regiões do nosso país, a região dos Vinhos Verdes consegue passar relativamente incólume mantendo frescura nos mostos. Os enólogos que contatámos confidenciaram-nos que, salvo uma ou outra exceção (foi o caso da primeira semana de agosto em 2018), as vinhas não têm sofrido na região com o escaldão e que, com o aumento da temperatura anual, existe atualmente mesmo mais consistência na produção e qualidade. É certo que a região é, por vezes, ainda fustigada com pragas e doenças, seja míldio, ódio ou flavescência dourada (tornando mais difícil a disseminação das práticas biológicas), que podem provocar quebras de 25% na produção (neste ano de 2024 já foram muitos os tratamentos para a maioria dos produtores) mas, mesmo assim, a produção anual consistente, o aumento da qualidade geral e a procura em alta mantém a atividade da vitivinicultura nos Vinhos Verdes como atrativa.

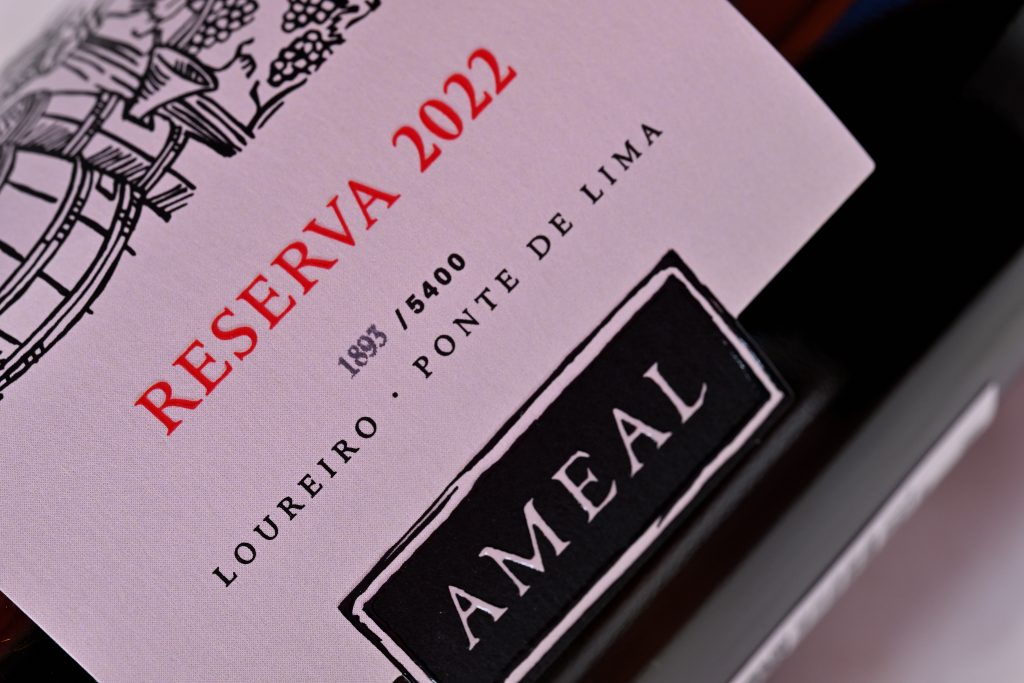

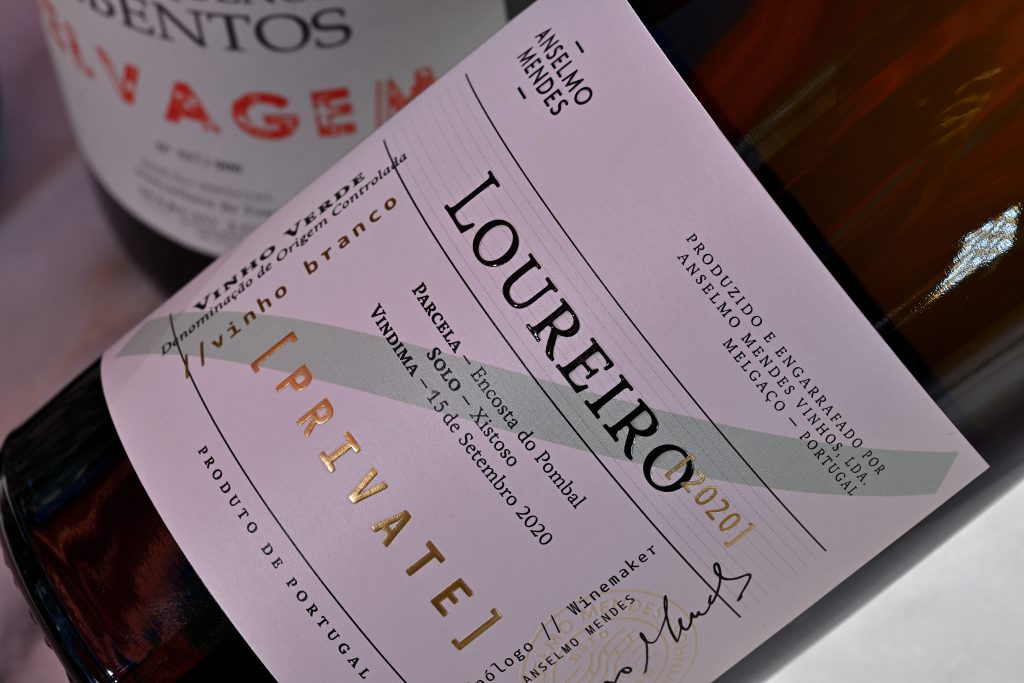

O nosso painel focou-se em vinhos brancos, pois estes representam quase 90% do que produz a região. Destes, abordámos os vinhos de categoria superior e de todas as sub-regiões, à exceção de Monção e Melgaço, por esta ser aquela a que mais nos temos dedicado, e quase sempre em exclusivo, em provas anteriores. Ora, as mais de duas dezenas de brancos que provámos podem ser divididas por grupos mais delimitados: por um lado, os monocasta de Alvarinho (de Gondomar a Lousada, passando por Felgueiras), por outro os Loureiro (quase todos do Vale do Rio Lima), e os Avesso (essencialmente de Baião do Vale do Douro), e ainda os restantes, muitos deles vinhos de lote com as castas anteriores e alguns outros monocastas de Azal, Gouveio e um até de Chardonnay. No final da prova, os Alvarinho mostraram o potencial da casta, mesmo fora do seu local de eleição, com vinhos com sabor, corpo e de bom recorte, vários deles com fermentação e estágio em barrica. Os Loureiro revelaram-se a alto nível – esplendorosos os de Anselmo Mendes e Ameal, dois dos três primeiros classificados –, com subtilezas florais e cítricas sem igual. Os vários Avesso em prova revelaram que são cada vez mais uma aposta segura do Vale do Douro, num perfil próprio, com mais cor e mais fruta madura do que os restantes, ainda que, num ou outro caso, não estejamos totalmente convencidos da vantagem da fermentação e estágio em barrica. Também os vinhos de lote mais tradicionais, com Alvarinho e Loureiro em mistura, e/ou com um pouco de Arinto, estiveram a muito bom nível, confirmando um perfil da região jovem e leve, de baixo álcool e perfeito para os dias mais quentes e para a gastronomia estival. E houve ainda lugar para algumas surpresas, caso do Azal de Márcio Lopes, do projeto Sem Igual (aqui com Arinto também) e do topo de gama do produtor Cazas Novas, três vinhos que têm tanto de tradicional, no que toca à viticultura, como de sofisticação na enologia!

Nota: o autor escreve segundo o novo acordo ortográfico

(Artigo publicado na edição de Agosto de 2024)

-

Quinta de Lourosa

Branco - 2023 -

Quinta de Carapeços

Branco - 2022 -

Teixeiró

Branco - 2023 -

Pluma

Branco - 2020 -

Adega Ponte de Lima

Branco - 2022 -

Tojeira

Branco - 2022 -

Quinta do Tamariz

Branco - 2019 -

Quinta da Raza Vinha de Lamelas

Branco - 2022 -

Quinta da Lixa

Branco - 2019 -

Portal das Hortas

Branco - 2021

Os novos brancos do Alentejo – Por menos de 12€

Vou contando as minhas aventuras de provador aprendiz (eterno aprendiz, espero), pensando que os jovens se podem interessar pelo processo. Quando comecei a provar vinhos mais a sério, pensava que os brancos das regiões mais quentes não eram para levar a sério. Sempre pesados, um pouco moles, um pouco tristes. O teste decisivo era feito […]

Vou contando as minhas aventuras de provador aprendiz (eterno aprendiz, espero), pensando que os jovens se podem interessar pelo processo. Quando comecei a provar vinhos mais a sério, pensava que os brancos das regiões mais quentes não eram para levar a sério. Sempre pesados, um pouco moles, um pouco tristes. O teste decisivo era feito no copo. Quanto o calor apertava, num almoço de Verão, quando mais apetecia um vinho refrescante, a pequena quantidade no copo faz aumentar rapidamente a temperatura. E aí o vinho logo mostra ao que vem. Se falha neste momento a sua missão de refrescar, então falhou. E muitos falhavam. Todos, para dizer a minha experiência. Sem ser geladinhos, os vinhos morriam no copo. Desilusão.

A desilusão não terá sido só minha, porque, de repente, virava o milénio, e a situação começou a mudar. Lembro-me até de qual o vinho que me fez repensar a minha opinião, e abrir os olhos, a carteira e as garrafas aos vinhos alentejanos. Não interessa agora qual, mas foi um momento eureka. Ou melhor, de “olhem, não querem lá ver…”

E de onde veio então a mudança? Veio certamente da evolução normal de uma região onde a nova enologia entrava e começava a melhorar os processos. Veio da constatação de produtores e enólogos de que os constantes aumentos de temperatura e demais fenómenos climáticos não iriam abrandar, era preciso reagir.

As mudanças mais instantâneas incluíam vindimas nocturnas e vinificações imediatas, para manter a temperatura baixa que ajuda a preservar os compostos aromáticos das uvas. Incluía certamente muitas outras intervenções técnicas e de design dos vinhos, mas as mais importantes serão sempre a marcação da data de vindima (mais cedo para evitar a perda dos preciosos ácidos naturais das uvas enquanto elas amadurecem) e, claro, o rigor absoluto na higiene da adega.

Mas também houve mudanças mais lentas, daquelas decisões que implicam grandes custos em vontade e financeiros. Ou seja, a plantação de vinhas com novas castas que permitissem uma abordagem mais centrada na frescura do que na estrutura. Começou a explosão de castas brancas no Alentejo, uma exploração colectiva que está agora a dar frutos, mas na verdade ainda não terminou. Onde antes os vinhos eram só de Roupeiro, Antão Vaz, Perrum, Rabo de Ovelha, Manteúdo, começaram a aparecer lotes temperados com a salvadora Arinto, com Verdelho, experiências com Alvarinho, Viognier, Gouveio, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Depois os “temperos” revoltaram-se e começaram a exigir protagonismo. O seu desempenho validava-os, e nos novos lotes as castas ganharam proporções de ingredientes. O vinho branco do Alentejo está a redefinir-se.

CADA VEZ MAIS FRESCOS

Para esta prova de brancos até €12€ compareceram à chamada um pouco menos de 30 vinhos, com um total de mais de 12 castas, utilizadas em diferentes lotes e proporções. Raros foram os mono-varietais, mas foram alguns, nomeadamente de Antão Vaz e de Arinto. Usualmente, para este segmento de preço a utilização de madeira é rara, e quando aparece, moderada. É impossível que os vinhos se mantenham muito tempo no copo na temperatura de serviço que, neste caso, rondou os 12ºC. Mas foi intencional — até fundamental — que essa prova(ção) fosse feita, para resolver de vez as minhas angústias antigas. Estes são vinhos de um novo Alentejo que se declina em branco, para acompanhar pratos saborosos, por vezes ricos, por vezes delicados, e que usam a sua acidez afirmativa, mas bem integrada, para cortar a gordura e limpar o palato nos pratos mais exigentes, ou para complementar em complexidade a harmonia dos pratos mais subtis.

Esta procura de frescura foi deliberada por parte dos agentes da região. Júlio Bastos, o histórico produtor de Estremoz, explicou-me que o seu Dona Maria é feito com Viosinho, Arinto e Antão Vaz, para que as primeiras, colhidas atempadamente, complementem a estrutura da última com a sua frescura ácida. Plantou essas castas num movimento que de certa forma antecipou, adivinhando, os anseios dos consumidores num planeta que vai aquecendo. Mesmo assim, em 2024 o tempo quente vai-se atrasando a chegar, e Júlio Bastos disse-me que estão a sair muito menos brancos e rosés do que o normal.

Uma trajectória parecida, mas cujo final ainda poderá ser reescrito, foi-me contada por Óscar Gato, enólogo da Adega Cooperativa de Borba. O rótulo de cortiça clássico, dos anos 1960, usava Roupeiro, Rabo de Ovelha, Perrum e Manteúdo. Não houve forma de o manter fresco, e foi descontinuado. A marca ressurgiu em 2009 com Arinto, Alvarinho e Verdelho, com objectivo de ser equilibrado, fresco e estruturado. Mesmo assim, o seu perfil clássico foi mantido. Esta ambição de frescura obriga a enorme rigor entre os associados da adega, que vindimam a partir das 3h da manhã, para entregar as uvas com no máximo 4h de cortadas, e antes das 11h da manhã, para alcançarem o preço com prémio de frescura. Tudo é fermentado em inox, mas o Arinto estagia algum tempo em barricas usadas. Numa cooperativa com centenas de associados, trabalham com 18 castas brancas, e vão fazendo e registando estudos não só das castas em vários sítios, mas também de vários clones de cada casta, a ver onde melhor se adaptam. Uma descoberta talvez surpreendente já originou que peçam aos associados que voltem a plantar Rabo de Ovelha. Segundo Óscar Gato, o carácter estruturado e rico desta casta não consegue ser substituído por nenhuma outra, mesmo que a sua acidez seja mais baixa. No planalto de Borba, o Antão Vaz não oferece as mesmas características do que na sua Vidigueira natal. Assim, o Rabo de Ovelha vai ser uma nova aposta, já que a frescura ácida pode vir da combinação das outras castas. O Rótulo de Cortiça, diga-se, é uma “brincadeira” de 6500 litros, uma gota no oceano da adega.

Falei ainda com Francisco Mateus, presidente da CVRA, que me explicou que o Alentejo passou nos últimos 10 anos de 20% de vinho branco para cerca de 27%, de entre os 85 milhões de litros certificados. Prevê-se que esta percentagem continue a aumentar. O Alentejo é uma região muito extensa e com uma gastronomia muito caracterizada e variada, e é normal que os vinhos acompanhem os pratos. Procurei nas notas de prova fazer uma recomendação de um prato que ligasse com o vinho, e fosse informativa, ou seja, que acrescente algo à nota de prova. O leitor vai constatar que sendo os vinhos brancos nem sempre a recomendação é um prato de peixe ou vegetariano. A verdade é que há muitos vinhos brancos que ligam bem com pratos de carne, e mesmo pratos ricos como assados. Fica o desafio para essa exploração, tal como vejo esta prova como um testemunho da exploração que o vinho alentejano está a fazer no território vinho branco. Temos variedade de estilos, de castas, de lotes, ambição, frescura, estrutura. Os preços macios ajudam a que o leitor participe nesta procura.

(Artigo publicado na edição de Julho de 2024)

Grande Prova: Douro de Ouro …por menos de €15

Se calhar sou eu que sou velho e os tempos mudaram a mil-à-hora, mas lembro-me de anos (1980s, 1990s) em que a inflação era alta a sério e os vinhos não aumentavam assim tão depressa. Então, aconteceram outras coisas, e não têm a ver com a inflação apenas. Em vez disso, penso que o que […]

Se calhar sou eu que sou velho e os tempos mudaram a mil-à-hora, mas lembro-me de anos (1980s, 1990s) em que a inflação era alta a sério e os vinhos não aumentavam assim tão depressa. Então, aconteceram outras coisas, e não têm a ver com a inflação apenas. Em vez disso, penso que o que aconteceu foi uma mudança nos padrões de consumo. Já se sabe que os apreciadores que procuram vinhos com interesse acrescido fogem das categorias de entrada de gama, que ocupam bem mais de 90% do consumo de vinho em Portugal. É para esses que escrevo, mas não é fácil obter as estatísticas (sou matemático) que reforcem estas opiniões. As médias escondem as verdades. Então vamos pela via do diálogo.

Frescura natural

Fiquei muito impressionado pelo estilo do Crasto, e falei com o enólogo Manuel Lobo de Vasconcellos sobre o vinho. Lembro, como se fosse preciso, que este senhor confeccionou o melhor tinto do país em 2023, vindo da Vinha Maria Teresa. Falamos de “a different beast”, mas nem por isso menos impressionante. É que este Crasto tem apenas 15% de madeira, e mesmo assim tem uma dinâmica em boca impressionante, com suavidade e profundidade. Então, o Manuel disse-me que este vinho é pensado não só como um cartão de visita da Quinta do Crasto, mas também como um cartão de visita dos tintos do Douro. Tendo bem presente a prova de 30 tintos que tinha acabado de fazer, não posso deixar de concordar. O Douro afirma uma identidade e uma qualidade ímpares, mesmo nesta gama, que se já não é de entrada, é a gama de entrada para os consumidores mais interessados, como confirmei mais tarde com Patrícia Santos. Já lá vamos. Segundo Manuel, esta suavidade e profundidade não aparecem por acaso. Cada vez há um trabalho mais cuidado com as madeiras, as vinhas entretanto envelheceram e estão a fornecer uvas com mais qualidade todos os anos, a enologia evoluiu para perceber melhor o seu terroir e ir cada vez mais ao encontro dos desejos dos seus clientes. Esses desejos são cada vez mais vinhos frescos, macios e bebíveis, já se sabe que poucos vinhos serão guardados para um consumo mais tardio. Em especial nesta gama.

E a gama acaba por ser a de entrada. Segundo Manuel Lobo, do Crasto já se fazem 500 a 600 mil garrafas por ano. O vinho na gama abaixo, Flor de Crasto, nem é vendido em Portugal. Uma outra observação que Manuel me fez é que o vinho já não se chama “Quinta do Crasto,” mas apenas “Crasto.” O que significa isto: é óbvio, nem todas as uvas provêm da quinta, algumas vêm da quinta da família no Douro Superior, a Cabreira, onde a altitude assegura uma frescura natural suave e integrada. Mão de mestre na arte dos lotes, e temos cada vez mais vinhos que vão ao encontro dos nossos anseios à mesa. Isto mesmo fui validar falando com quem encara diariamente o consumidor. Patrícia Santos (“filha do Boss” — mítico Arlindo Santos — da Garrafeira de Campo de Ourique) confirmou que esta é uma categoria muito forte nos dias de hoje. São os novos vinhos baratos. Por vezes, se for uma grande quantidade, por exemplo para um casamento, podem lá procurar vinhos abaixo de €10. Já se for um vinho para oferta, os clientes procuram preços mais altos, de €20 ou €30 para cima. Mesmo que para o dia-a-dia os clientes procurem vinhos mais baratos, fazem-no nos supermercados, não procuram o comércio especializado. Neste ponto de preços, o Douro é a região mais forte. O Dão compete com vinhos de grande qualidade por volta de €10, enquanto Lisboa mantém este nível de preços mas oferece um outro estilo, mais leve, para pessoas que procuram diferença. Já no Alentejo, os vinhos de qualidade estão mais caros, e o cliente facilmente gasta mais de €20.

O Douro afirma uma identidade e uma qualidade ímpares, mesmo nesta, que é a gama de entrada para os consumidores mais interessados.

Cultura de vinho

Quem visita o Douro compreende porque é que esta região se tornou, em poucas décadas, tão forte comercialmente em Portugal e com um impacto impressionante na imagem dos vinhos portugueses no mundo. Começou logo por beber da fama dos vinhos do Porto, um dos nossos vinhos tradicionalmente mais conhecidos e uma das nossas marcas mais fortes. A seguir vem o facto de a região, sendo pequena, ter uma impressionante área de mais de 40 mil hectares de vinha. Praticamente é uma mono-cultura, e isso transvasa para as pessoas que habitam no Douro. Há ali verdadeira cultura de vinha e de vinho, onde cada duriense é um guardião do seu terroir, que acaba por ser o seu tesouro.

Acertando as agulhas com a enologia, com a fortíssima aposta em formação universitária que as últimas décadas viram, com os holofotes do país e do mundo para ali voltados, com produtores-estrelas a atrair as atenções de todos, com as casas mais fortes do sector do vinho do Porto cada vez mais apostadas em comprar propriedades para controlar a produção das uvas desde a origem, a qualidade acabou por ser o padrão e a exigência de toda uma região. Temos muita sorte, como consumidores, em ter um tal farol a liderar o sector. Mas esta é uma liderança partilhada, porque temos outras regiões que também fizeram o mesmo, galgando passos nos casos em que a cultura de vinho não era tão tradicional, ou porfiando em recuperar o tempo nos casos em que as estratégias eram orientadas para outros critérios.

Hoje vemos, em muitas regiões, fortíssimas apostas em qualidade, e produtores independentes a procurar caminhos alternativos para recuperar estilos antigos ou experimentar caminhos novos. Isso também se vê no Douro, e um dos vencedores deste painel afirma claramente essa diferença. Vou ser claro, este foi um painel muito fácil, porque todos os vinhos tinham belíssima qualidade. Mas também foi muito difícil, porque o estilo era quase sempre muito parecido. Binómio Touriga Nacional e Touriga Franca, com acompanhamento e/ou tempero das outras castas usuais, maturação e extracção elevadas, embora mantendo boa frescura ácida e taninos civilizados, trabalho ajuizado com a madeira, para amaciar e temperar o vinho sem o marcar com doçuras ou especiarias demasiado óbvias. Descrevi 95% do painel. As diferenças de classificação prendem-se com detalhes, seja a integração, seja a maciez, seja o apelo guloso, seja, raras vezes, uma questão de estilo e preferência pessoal. Pormenores. Convido o leitor a experimentar todos estes vinhos, faça o seu próprio painel com qualquer subconjunto deles. Vai deleitar-se, em particular, se no fim da prova da cozinha sair um assado fumegante e acabar à mesa em festa.

(Artigo publicado na edição de Junho de 2024)

-

Prazo de Roriz

Tinto - 2021 -

H.O

Tinto - 2018 -

Herédias

Tinto - 2020 -

Gaivosa Primeiros Anos

Tinto - 2021 -

Duorum

Tinto - 2020 -

Cortes do Reguengo

Tinto - 2019 -

Casa Ferreirinha Vinha Grande

Tinto - 2021 -

Vallado Superior Organic

Tinto - 2021 -

Terras do Grifo

Tinto - 2019 -

Terra a Terra

Tinto - 2021 -

Borges Quinta da Soalheira

Tinto - 2021

-

Vale D. Maria

Tinto - 2021 -

Quinta dos Aciprestes

Tinto - 2021 -

Pôpa

Tinto - 2021 -

Piano

Tinto - 2017 -

Pacheca

Tinto - 2021 -

Murças Minas

Tinto - 2022 -

Zom

Tinto - 2021 -

Três Bagos

Tinto - 2020 -

São Luiz Douro Sublinhado

Tinto - 2021 -

Quinta do Ataíde Biológico

Tinto - 2018 -

Quatro Ventos Superior

Tinto - 2019

Grande Prova: De norte a sul Os “outros” Alvarinho

A casta que hoje nos ocupa é mais uma daquelas que, por norma, dizemos ser casta portuguesa e que em boa verdade é uma variedade ibérica. Nuestros hermanos, que também a apelidam de Cainho Branco, fizeram dela a rainha das Rias Baixas e a fama ultrapassou fronteiras, tendo chegado a outros continentes. Por lá foi […]

A casta que hoje nos ocupa é mais uma daquelas que, por norma, dizemos ser casta portuguesa e que em boa verdade é uma variedade ibérica. Nuestros hermanos, que também a apelidam de Cainho Branco, fizeram dela a rainha das Rias Baixas e a fama ultrapassou fronteiras, tendo chegado a outros continentes. Por lá foi referenciada em 1843 mas A. Girão (tratado Prático da Agricultura das Vinhas) já fala dela em 1822 como casta de Monção. Entre nós esteve muito tempo confinada ao Minho, inicialmente à zona de Monção e Melgaço, onde adquiriu justa fama. Sempre dispersa nas vinhas e misturada com outras castas, a Alvarinho conheceu a primeira vinha contínua em 1964 no Palácio da Brejoeira, orientada por Amândio Galhano. Até há poucos anos era só de Monção e Melgaço que poderiam sair vinhos com Denominação de Origem Vinho Verde, mas a situação actual é bem diferente, uma vez que em qualquer zona da região se pode fazer um Alvarinho com direito a D.O.. A área de vinha deverá atingir actualmente cerca de 1500 ha.

A grande divulgação da casta só começou no final dos anos 80 do século passado, quando muitos produtores resolveram avançar para projectos próprios como engarrafadores. Passámos então de quatro ou cinco marcas – Deu la Deu, Palácio da Brejoeira, Adega de Monção e Cêpa Velha – para as mais de 100 que existem agora, com muitos milhões de garrafas produzidas anualmente. Gradualmente deixou de ser o branco da aristocracia rural minhota, vinho de ricos e de eventos de luxo, para se tornar um branco acessível a todos. Terá sido essa expansão e o sucesso que os vinhos tiveram junto do consumidor que despertou o interesse de produtores de outras zonas do país para as virtudes da Alvarinho. Temos hoje, assim, vinhos varietais em várias regiões, umas mais quentes que outras, umas de interior e outras costeiras.

A casta gosta de estar perto do mar, mas protegida do mar, ainda que tal possa parecer contraditório.

Os registos da prova

Na prova que fizemos, que não permite juízos de valor definitivos, foram, no entanto, perceptíveis algumas tendências. Mas as conclusões poderão ser apressadas porque avaliámos vinhos de idades muito diferentes; recuando no tempo, tivemos amostras desde 2023 até 2019. Por isso havia no painel algum desequilíbrio temporal. É verdade que, em termos abstractos, um branco de 2019 não se considera velho ou demasiado evoluído em nenhuma região do mundo, mas o facto de estarem aqui vinhos precocemente evoluídos pode permitir algumas leituras sobre a adaptação (ou não) da casta a solos e climas muito distintos dos da zona de origem (Minho).

A expansão da casta, cremos, ficou a dever-se às suas virtudes intrínsecas: produz bem, aromaticamente é muito rica e além de um corpo elegante, resulta com uma acidez muito expressiva que alegra o lote final. Pela experiência nas zonas de Monção e Melgaço, percebeu-se também que, uma vez plantada em solos diversos, poderia originar vinhos expressivos e diferenciados de perfil. Ora, tendo o país zonas costeiras e de interior, zonas frias e quentes, de planície e de altitude, era inevitável a “atracção fatal” que a casta exerceu sobre os produtores. É também por isso que estamos em crer que o futuro próximo nos irá trazer mais amostras de outros produtores interessados na casta.

Os resultados da prova têm algo de paradoxal: a vitória de um vinho mais “atlântico” poderá ser considerada normal, mas os dois lugares seguintes com origem em zonas de interior já podem ser mais surpreendentes. Jorge Moreira, que faz no Douro o “seu” Alvarinho Poeira e também o Quinta de Cidrô, reconhece na casta “a capacidade de mostrar bem o local de onde vem, acentuando no Douro o seu carácter mais gordo, mas conservando uma excelente acidez e pH”. Ao seu Poeira há a acrescentar o Pó de Poeira, ambos da sua propriedade mas de vinhas diferentes. Já Anselmo Mendes, com muitos vinhos feitos em Monção, acentua que “a casta gosta de estar perto do mar, mas protegida dele. Ainda que possa parecer contraditório, a verdade é que, se demasiado perto da orla marítima e sem protecção, a casta pode originar uma acidez exagerada”. Na Bairrada, onde dá apoio enológico ao vinho Kompassus, Anselmo assinala que “a casta se mostra muito bem em solos argilo-calcários, resultando num vinho um pouco mais fechado, mais reduzido, mas com mais salinidade na prova de boca; estou convencido que a proximidade do mar pode ser determinante, tal como é a influência do enólogo”, disse.

Nas zonas quentes a produção do Alvarinho pode levantar alguns problemas. Paulo Laureano que também a trabalha no Alentejo, confessa que levou algum tempo a perceber a melhor forma de contrariar a tendência da casta para a sobrematuração que deriva do clima quente. Diz, por isso, que “uma poda adequada e um clima que inclua alguma brisa são fundamentais porque a maturação pode parar por excesso de calor”. Já a Herdade da Ravasqueira começou por plantar a casta ainda em finais dos anos 90 e desde a segunda década deste século que tem feito vinhos varietais, “uma aposta segura”, como nos disse Vasco Rosa Santos, que integra a equipa de enologia da Ravasqueira. Na Herdade da Lisboa a produção tem sido irregular e, por exemplo, a partir de 2020 ainda não é certo quando voltará a haver. Ali a casta é também usada para base de espumante e, para vinho tranquilo, é fermentada em barrica.

Estamos perante uma casta que aceita vinificações variadas, desse o clássico inox, barricas de vários tipos e idades e cimento. A tendência actual, que aponta sobretudo para a vinificação e estágio em barrica usada, encontra nesta variedade uma compincha. E, tal como acontece no Minho, os produtores estão também a descobrir-lhe as virtudes para ser vinificada como base para espumante. Eles já existem abundantemente em Monção e Melgaço e, cremos, irão surgir também noutras zonas do país.

Como se pode verificar pelos vinhos que provámos, os preços podem ter enormes variações mas essa é discussão para ter noutro fórum que não este. Pode-se, de qualquer maneira, concluir que o consumidor pode ter acesso a Alvarinhos de todo o país, com muito boa qualidade e a preço sensato.

(Artigo publicado na edição de Maio de 2024)

Grande Prova: Moscatel até 10 anos Qualidade e prazer a preço imbatível

Quem não ouviu falar de Moscatel? Pois é(!); a referência a Moscatel é bem conhecida de todos os portugueses e, não sendo rigorosamente polissémica, a verdade é que a utilizamos tanto para identificar a uva como fruto, como, genericamente, um tipo de vinho aromático e doce. Com efeito, para o mero apreciador, e independentemente da […]

Quem não ouviu falar de Moscatel? Pois é(!); a referência a Moscatel é bem conhecida de todos os portugueses e, não sendo rigorosamente polissémica, a verdade é que a utilizamos tanto para identificar a uva como fruto, como, genericamente, um tipo de vinho aromático e doce. Com efeito, para o mero apreciador, e independentemente da multiplicidade de castas com o mesmo nome, Moscatel é sinónimo de vinho generoso. Efectivamente, e apesar das variações não-licoradas no final dos anos 80 do século passado num perfil frutado meio-seco (com a marca João Pires à cabeça), é mesmo o perfil doce e untuoso para o qual mais remete a referência a Moscatel. E, note-se, esta dicotomia, ou plasticidade, noutra perspectiva, das várias castas moscatéis, é transversal a todo o mundo vínico mediterrânico (o mesmo acontecendo com outras famílias de castas, caso da Malvasia, por exemplo), onde perfis mais ou menos secos convivem lado a lado com versões assumidamente doces. Do Douro (na variante Moscatel Galego Branco) a Palmela, sem sairmos do nosso país, ou de Málaga em Espanha a Samos na Grécia, sem esquecer os múltiplos terroirs em França e Itália, e até no Novo Mundo, casos do Chile, Austrália e África do Sul. Em todos estes lugares, tão diferentes e longínquos entre si, existe uma significativa implantação de variedades de Moscatel, com declinações mais ou menos secas, mais ou menos doces. Curiosa e paradoxalmente, o Moscatel tem vindo a sentir um menor reconhecimento em quase todas as referidas regiões, sendo que, em vários desses lugares, é actualmente utilizado quase exclusivamente para destilação. Em Portugal não é assim (felizmente!), apesar do reconhecimento da qualidade dos vinhos Moscatéis também não acompanhar a sua significativa implementação no país, nem o agrado generalizado que a maioria dos consumidores tem pelos vinhos.

Setúbal e Roxo

Neste texto, iremos dedicar-nos ao Moscatel de Setúbal, vinho generoso certificado desde 1908, e ao Moscatel Roxo (mutação do Moscatel Galego) igualmente certificada como Setúbal. Sendo vetusta a certificação, na sequência da demarcação da região um ano antes, em 1907, não admira o reconhecimento e apreço da generalidade dos consumidores por estes vinhos. Tanto assim o é que, do centro do país para o sul, falar de Moscatel é falar de Moscatel de Setúbal. Acresce realçar que os últimos 40 anos têm sido responsáveis por uma maior afirmação e dispersão do gosto por Moscatel de Setúbal fora da região, para o qual muito contribuiu o aperfeiçoamento do método de produção (num vinho onde a maceração pós-fermentativa e o estágio são determinantes). A prova disso mesmo é que, enquanto há 30 anos era difícil encontrar um Moscatel de uma só colheita, pois o blend era quase inevitável, dada disparidade de qualidade entre colheitas, actualmente são muitos os vinhos que provêm de um único ano, aspecto para o qual o fenómeno climático de aquecimento também tem contribuído.

Acresce, que a região de Setúbal tem conhecido um renovado interesse dos produtores no Moscatel, depois de décadas em que a casa José Maria da Fonseca não tinha praticamente concorrência no que respeitava a Moscatel comercializado (coisa diferente era o produzido na região para consumo local…). Com efeito, a partir dos anos 80 passou a ter rivalidade com a produção levada a cabo pela então ‘J.P. Vinhos’ (actualmente, ‘Bacalhôa Vinhos de Portugal’). A par destes produtores, e da restante dezena presentes na nossa prova, existem ainda mais cerca de meia dúzia a produzir e comercializar, com certificação, habitualmente este belo generoso em várias (talvez demasiadas) categorias e idades. De resto, os dados da CVR de Setúbal confirmam o crescimento da área de vinha destinada à produção de Moscatel que, entre Moscatel de Setúbal e Moscatel Roxo, já ascende quase a 600 hectares, com claro predomínio para o primeiro, mas notório crescimento recorde do segundo durante a última década, que duplicou em poucos anos (graças sobretudo aos esforços pioneiros da Bacalhôa e, mais tarde, da José Maria da Fonseca), passando de quase extinto aos 50 hectares actuais.

Mesmo apenas com 10 anos de idade, todos vinhos revelam enorme complexidade, o resultado sobretudo do estágio prolongado em barrica ou tonel, muitas vezes em sistema de canteiro.

Uma casta antiga

Refere Jancis Robinson, no seu clássico Guide to Wine Grapes, que o Moscatel de Alexandria (Moscatel de Setúbal) é uma casta antiga, também conhecida como Moscatel Romano, o que permite inferir ser uma variedade com origem em territórios do norte de África, que foi dispersa no Mediterrâneo durante os séculos de domínio do Império Romano. Por seu lado, João Afonso, no mais recente livro As Castas do Vinho, segue a doutrina que a casta tem origem provável nos territórios que hoje são a Grécia e o sudeste de Itália, lembrando que se trata de um cruzamento natural da casta Heptakilo T e a mais conhecida e valorizada Muscat à Petit Grain branco.

Independentemente da origem, mais ou menos mediterrânica, é uma uva que prefere climas quentes (sendo sensível a doenças em climas frios) e que, por regra, produz vinhos cuja prova é percepcionada como adocicada, intensa e pouco complexa, ainda que, em certas localizações, proporcione vinhos verdadeiramente intrigantes, desde que se controle a produção abaixo dos 3000 litros por hectare (Note-se que o Moscatel Roxo pode chegar a produzir 15 ton/ha em Portugal se não for controlado). Pois bem, é, como sabemos, o caso da nossa portuguesa Região de Setúbal, uma vez que a casta aqui está perfeitamente adaptada, sendo a complexidade aditivada pela maceração pós-fermentativa e longos estágios em madeira. Tal como sucede com os demais vinhos da região, são diferentes os néctares que provém de vinhas junto à Serra da Arrábida, com solos argilo-calcários – com pH mais baixo e acidez total mais elevada –, daqueles que resultam de fruto provenientes de plantas nas areias de Palmela. No que toca ao nosso tema do Moscatel, os vinhos das areias tendem a ser mais expressivos e melosos, com menos nuances e frescura.

Finalmente, a distinção entre os perfis Moscatel de Setúbal e Moscatel Roxo (uma mutação rosada do Muscat à Petit Grain, ou Moscatel Galego), perfis esses, em parte essencial, determinados pelas próprias diferenças das castas. Para uma explicação rápida, o método comparativo ajuda. Por um lado, ambas as castas são nitidamente florais, com referências a rosa, tília, laranjeira, sardinheira, palmarosa e citronela, com notas a baga e grainha de uva. Porém, enquanto o Moscatel de Setúbal é mais cítrico (lembrando olfactivamente casca de laranja, torta de laranja, laranja desidratada) e com notas de nozes, mel e massapão, já o Moscatel Roxo revela um aroma mais barroco, seco e tostado, com menos frescura (mesmo quando tem menos álcool), com referências a figo, tâmaras, caramelo, e alfazema seca. Os registos antigos de Ferreira da Lapa, a propósito desta casta, revelam que a sua complexidade e fino paladar são há muito admirados. A nosso ver, e com vários anos de provas, essa complexidade e finura são particularmente evidentes em Moscatéis Roxos com mais de 20 ou 30 anos, sendo que, quando novos, podem revelar-se menos elegantes do que os meios-irmãos Moscatéis de Setúbal.

Um fortificado muito especial

De uma forma absolutamente simplista, o Moscatel de Setúbal pode ser abreviado como um vinho generoso, obtido a partir da casta Moscatel plantada na região. Pode existir presença residual de outras castas (era o caso do Fernão Pires com Moscatel e do Castelão com Moscatel Roxo), mas se tiverem a designação às castas terão de ter pelo menos 85% da variedade em questão. Todavia, as fichas técnicas dos vinhos provados comprovam que os produtores da região optam quase sempre por vinhos 100% obtidos a partir de uma só casta. Ainda de forma simplicista, trata-se de um vinho cuja doçura natural é mantida pela paragem da fermentação mediante a adição de álcool vínico, sendo o estágio final do vinho em madeira, outra fase fundamental na medida em que, tal como sucede noutros produtos alcoólicos, proporciona um afinamento do produto. Naturalmente, quanto mais tempo de estágio em madeira, maior é a complexidade e concentração do vinho que será engarrafado (depois do engarrafamento, não tende a beneficiar de estágio, evoluindo pouco e de forma não homogénea, podendo até muitas vezes sofrer alguma turbidez, devendo a garrafa ser guardada ao alto).

Como sempre acontece no mundo dos vinhos, mais a mais quando estamos perante tradições e castas antigas, cada produtor tem a sua maneira própria de vinificar e estagiar. Mais detalhadamente, o processo, em todo o caso, é muito semelhante de casa para casa: inicia-se a fermentação lentamente com as películas, que será, contudo, muito curta (pode atingir os ¾ de fermentação em três dias), pois é parada (beneficiada, como também se diz) com adição de aguardente vínica selecionada. No que a esta fase diz respeito, existe alguma variação, com preponderância para aguardentes neutras, em tudo idênticas às utilizadas para o vinho do Porto e um teor de álcool compreendido entre os 52% e 86%, algumas de origem portuguesa, outras não (não existem restrições quanto à origem), sendo disso bom exemplo o recurso a aguardentes adquiridas quer na zona de Cognac, quer na de Armagnac, com bons resultados diga-se. Ocorre, depois, uma maceração pós-fermentativa durante o Inverno, que decorre entre cinco e seis meses dependendo, mais uma vez, da regra e do gosto de cada casa. Por exemplo, a José Maria da Fonseca e a Horácio Simões optam por uma maceração em películas de cinco meses, com final em fevereiro/março. Já António Saramago prolonga um mês mais. Esta maceração pós-fermentativa já com a aguardente adicionada é, portanto, feita com as películas das uvas, naturalmente ricas em aromas e sabores, o que também explica a tonalidade de topázio, cobre ou âmbar dos moscatéis mesmo em novos. Segue-se a trasfega e as massas são prensadas, sendo quase sempre utilizado esse vinho da prensa para ser loteado com o que resultou da sangra.

Apesar do registo naturalmente doce, vários foram os vinhos com percepção de frescura e muita vivacidade, o que os torna relativamente versáteis à mesa.

Estilos muito diversos

Igualmente relevante é o tipo de estágio, com a generalidade dos produtores a utilizar pequenas barricas (que podem chegar a apenas 100 litros), para assim contribuir com uma evolução mais acentuada. São quase sempre barricas antigas, mas varia o tipo de madeira (de Castanho a Carvalho Americano, passando pelo Carvalho Francês) e a anterior utilização e serviço. Entre outras situações, casos há de barricas com prévia utilização em vinho do Porto, outras servidas a Whisky. Várias casas não hesitam em colocar esses barris em armazéns “quentes”, com condições para provocarem concentração e intensidade, seguindo a técnica de canteiro (como sucede também no vinho da Madeira), aspecto bem evidente na prova de alguns vinhos que ficam, efectivamente, marcados por um estilo particularmente intenso e prazeroso, mesmo com apenas 10 anos. No espectro oposto, encontramos também produtores a optar por tonéis de 5000 a 6000 litros. Com estas variações, e como podemos comprovar na presente prova, o nível alcoólico dos vinhos provados varia entre os 17% e os 20,5% (sendo os limites legais 16% e 22%), e o açúcar residual desde os 105 g/l do mais seco João Pires 10 anos (José Maria da Fonseca), aos 240 g/l do mais doce Moscatel de Setúbal da Quinta do Piloto, passando pelos 140 g/l do Encostas da Arrábida (Adega Coop. Santo Isidro de Pegões) e pelos 171 g/l do Bacalhôa Moscatel de Setúbal Superior, entre outros. A título de comparação, veja-se que, nos vinhos mais velhos (com 20 ou mais anos) a doçura pode chegar aos 340 g/l (mas, para vinhos com menos de 20 anos, o limite é mesmo 280g/l.).

Como se constata, as diferenças são significativas, mas, verdade seja dita, todas essas diferenças não são particularmente notórias na prova organoléptica, sobretudo quando os vinhos são provados (e assim devem ser bebidos) frescos, por vezes mesmo frios (abaixo dos 10ºC). Naturalmente, provados a temperatura mais elevada, as nuances foram mais evidentes, apesar de em todos termos sentido o carácter e personalidade da casta – exuberante, floral e cítrica (laranja), perfil sacarino e afectuoso.

Quanto à referência à categoria 10 anos (e, bem assim, às demais 15, 20, 25, 30, 35 e 40) no Moscatel de Setúbal e Moscatel Roxo importa lembrar que, ao contrário de outros generosos, não se refere tanto a um estilo resultante de um lote de vinhos com uma idade média. Ao invés, na legislação de Setúbal, é obrigatório que os vinhos mais novos em cada lote tenham, no mínimo, a idade identificada.

Terminada a prova, (com)provámos a enorme qualidade destes vinhos, e demos algumas das notas mais elevadas registadas na nossa revista para este tipo de vinho. Tivemos vinhos que passaram cinco anos em barricas e outros quase 15, mas a qualidade esteve sempre presente. Se os mais leves e jovens devem ser servidos frios – não acima dos 8ºC – ao início de uma refeição, ou até em cocktails, os mais antigos e complexos podem acompanhar sobremesas e devem ser servidos a 10ºC. Nos destaques individuais, não podemos deixar de realçar a elegância do António Saramago Moscatel de Setúbal e a precisão do DSF Colecção Privada Moscatel Roxo, sem esquecer a concentração do Bacalhôa Moscatel de Setúbal e o equilíbrio do SVP Moscatel Roxo!

(Artigo publicado na edição de Abril de 2024)

-

Encostas da Arrábida

Fortificado/ Licoroso - -

Moscatel Roxo de Setúbal

Fortificado/ Licoroso - 2010 -

Casa Ermelinda Freitas

Fortificado/ Licoroso - 2009 -

Adega de Palmela

Fortificado/ Licoroso - -

Rubrica

Fortificado/ Licoroso - -

Quinta do Piloto

Fortificado/ Licoroso - -

Moscatel de Setúbal

Fortificado/ Licoroso - 2016

GRANDE PROVA ESPUMANTES: As bolhas da nossa alegria

Entre um espumante barato de grande superfície e outro de uma grande marca de Champagne pode haver um intervalo de várias centenas de euros. Tudo terá começado em França mas hoje é um tipo de vinho que se produz em todo o mundo. Todos têm bolhas, mas são muitas as diferenças que os separam. Os […]

Entre um espumante barato de grande superfície e outro de uma grande marca de Champagne pode haver um intervalo de várias centenas de euros. Tudo terá começado em França mas hoje é um tipo de vinho que se produz em todo o mundo. Todos têm bolhas, mas são muitas as diferenças que os separam. Os que são feitos segundo as regras da região francesa apelidam-se de Método Clássico, uma vez que a palavra “champagne” e derivados, como “método champanhês” estão interditos, são de uso exclusivo daquela região francesa. Falamos assim do método de produção que implica a segunda fermentação na garrafa. No entanto existe um outro método – Charmat – muito vulgarizado em Itália mas também presente entre nós em que a primeira e segunda fermentações são feitas em grande depósitos e não na garrafa. No caso dos espumantes da segunda fermentação na garrafa, existe ainda a divisão entre os que usam leveduras livres e os que utilizam leveduras encapsuladas (ver texto em baixo). Finalmente há que referir que existe um outro tipo de vinho com gás natural – o chamado Pet Nat – em que a efervescência deriva do facto do vinho ser engarrafado ainda antes da fermentação alcoólica terminar e, consequentemente, ao terminar na garrafa, acaba por libertar algum gás, conservando também as levaduras mortas que então se apresentam como depósito na garrafa, exigindo cuidados especiais no serviço. Este método – chamado de método antigo ou método rural – corresponde à pré-história do espumante e tem tido actualmente um certo renascimento pelo interesse demonstrado por alguns produtores, sommeliers e consumidores adeptos de produtos alternativos. A prova que aqui publicamos não contempla esses vinhos, tal como não contempla os vinhos feitos pelo método Charmat.

A produção de espumantes, se feita com os requisitos que o progresso científico vem aconselhando, é um trabalho de enorme exigência técnica e laboratorial, com muitas análises e procedimentos que não estão ao alcance de qualquer produtor. Tem pouco equipamento, instalações mal habilitadas, ausência de laboratório? Faça tinto em lagar, faça branco num tonel usado mas…esqueça o espumante!

Decorre da leitura de um texto técnico sobre a produção de espumante que esta é provavelmente a bebida mais manipulável com que nos cruzamos; requer intervenção e decisões em inúmeras fases da produção e por isso se começa também a perceber porque uns custam €5 e outros custam €200. É verdade que os de €5 podem ser muito bem feitos, mas só vende caro quem consegue e o verbo conseguir custa por vezes uma geração (ou várias) a conjugar.

Qualquer enólogo que faça espumantes dirá que a prensagem é uma etapa absolutamente crucial no processo produtivo. A razão para isso prende-se com a indispensável separação dos mostos.

Da vinha à garrafa

Quando falamos de espumantes feitos pelo método clássico da segunda fermentação na garrafa temos tendência apenas a valorizar essa etapa e esquecemo-nos de tudo o que se passa antes de introduzir o vinho na garrafa para então se dar a tal segunda fermentação. Para sermos correctos, a produção de espumantes reveste-se de muito planeamento porque tem de ser pensada quando as uvas ainda estão na cepa e não se iniciou a vindima. Vejamos então os passos que têm de ser dados para se produzir um bom espumante. Tudo começa na vinha com a escolha das castas a utilizar. Vamos passar esta parte, partindo do princípio que o produtor já fez essa selecção. A verdade é que a história da região de Champagne demonstrou que a Chardonnay e a Pinot Noir são das que melhor se adequam a este tipo de elaboração. Temos, no entanto, em Portugal algumas variedades que têm dado muito boa conta de si, desde as castas do Vinho Verde, sobretudo a Alvarinho e Loureiro mas com a Alvarelhão a recolher aplausos (como acontece com Anselmo Mendes), a Gouveio no Douro (espumante Vértice, por exemplo), a Baga e a Cercial na Bairrada e, claro, a Arinto, a ubíqua casta portuguesa de múltiplas utilizações.

Seleccionada a casta passamos à etapa seguinte que é a marcação da vindima. Aqui começam as decisões importantes porque é determinante colher as uvas com baixo potencial de álcool e uma acidez elevada. Na Bairrada, por exemplo, as castas que apresentam uma acidez mais elevada são a Arinto e Cercial e as outras variedades, Maria Gomes, Bical e Baga tendem a apresentar uma acidez um pouco mais baixa. Desta forma, uvas com bom equilíbrio para espumante deverão ser colhidas com um potencial alcoólico que não ultrapasse os 11% e uma acidez compreendida entre os 7 e 9 gr./litro (medida em ácido tartárico); deverão ser seleccionadas variedades com baixo teor de substâncias fenólicas (no caso das brancas) e baixo teor de antocianinas (cor) nas uvas tintas.

Seguidamente vem a etapa que antecede ainda a fermentação do vinho-base. Qualquer enólogo que faça espumantes dirá que esta – a prensagem – é uma etapa absolutamente crucial no processo produtivo. A razão para isso prende-se com a indispensável separação dos mostos. Ainda antes de começar a prensar e apenas devido ao peso, poderá haver mosto a sair da prensa; esse será descartado e junto às prensagens finais. A primeira prensagem importante – a cuvée – deverá ser separada da prensagem seguinte – a taille – ainda dividida em duas partes, uma primeira e segunda taille. Na cuvée vamos sobretudo recolher o sumo dos bagos e, no caso das uvas tintas pobres em cor (como a Pinot Noir), recolher um sumo que quase se apresenta idêntico ao das uvas brancas, um mosto rico em açúcares, ácidos e substâncias aromáticas; na taille vamos obter um mosto mais rico em polifenóis e taninos, sobretudo na 2ª taille. Na região de Champagne estabeleceu-se uma regra como segue: uma prensa com 4000 kg de uvas deverá permitir obter 2050 litros de mosto de lágrima (cuvée), 410 litros da 1ª taille e 205 litros da segunda taille. Por norma, após a prensagem os mostos são clarificados e filtrados antes de fermentação em cuba (ou barrica). Percebe-se assim porque se diz que é importante a vindima ser manual e não mecânica, afim dos cachos chegarem inteiros à prensa. Por razões económicas pode juntar-se parte da taille à cuvée, aumentando assim a quantidade final produzida.

A importância do vinho-base

Para se fazer um espumante tem de se fazer primeiro o vinho-base que fermenta como qualquer mosto, normalmente com leveduras inoculadas, sobretudo nos mostos que foram clarificados que têm mais dificuldade em fermentar com as leveduras indígenas. Por norma a fermentação decorre em inox mas, em caves com boa temperatura (que não ultrapasse os 15ºC) pode decorrer em barrica, uma prática que tinha sido abandonada mas está a regressar, sobretudo em produtores de pequena dimensão. Como noutros vinhos também aqui a fermentação tem de ser bem monitorizada, assegurando a total transformação dos açúcares e evitando paragens de fermentação e desvios. É a este vinho base (que poderá incluir vinhos de vários anos que permitem manter o “estilo da casa”) que, após clarificação e estabilização tartárica, se irão adicionar as leveduras e o açúcar que irão operar a segunda fermentação em garrafa fechada. O licor de tiragem, deverá respeitar, grosso modo, a proporção de 24 gr/açúcar por litro e a quantidade de leveduras poderá variar entre 10 e 20 gr por hectolitro, correspondendo a uma quantidade que varia ente 1,5 e 2 milhões de leveduras activas por mililitro de vinho. Após enchimento as garrafas serão colocadas na posição horizontal em cave fria e aí permanecerão por tempo a definir pelo produtor, podendo ir de 1 até 10 anos de estágio. Como vedante usa-se principalmente a carica, mas alguns produtores, após ensaios convincentes, estão a regressar ao antigo método de rolhar as garrafas usando um grampo para ajudar a manter o gás. Diz Celso Pereira que “no Vértice Chardonnay estamos, na sequência dos ensaios dos espumantes Gramona (Penedès), a usar rolha para a segunda fermentação e estágio” Considera-se que quanto mais tempo estagiarem cave, mais fina é a bolha no final. A etapa seguinte é o do removimento das leveduras mortas (remuage) operação cada vez mais automatizada pelo recurso a giropalettes que “mexem” 500 garrafas em cada movimento, poupando assim mão-de-obra, tempo e espaço.

Um outro método consiste na utilização de leveduras encapsuladas em vez de leveduras livres. O método tem várias vantagens, nomeadamente no limitado uso de mão-de-obra e na rapidez com se consegue um vinho pronto (dispensando a remuage das garrafas) e consequente poupança de espaço na adega. O método tem defensores (como o enólogo Osvaldo Amado) mas requer um controle rigorosíssimo da higiene para se evitar a contaminação de leveduras, quer na adega quer na linha de engarrafamento. Esta exigência afasta o método dos pequenos produtores, que têm muita dificuldade em controlar as leveduras “até do ar da adega”, como nos afirmou. Osvaldo recorda que esteve presente nos primeiros ensaios na Estação Vitivinícola da Bairrada com o seu responsável António Dias Cardoso em 1987 e 88 e que foi nas Caves Primavera que se produziu o primeiro espumante comercial de leveduras encapsuladas, com a marca Chave d’Ouro.

Também Francisco Antunes – responsável por cerca de 1,2 milhões de garrafas de espumante nas Caves Aliança – participou nestes primeiros ensaios que tiveram a chancela da Proenol, a empresa produtora das leveduras encapsuladas. Reconhece que é um pouco mais caro mas se se contar os custos de tempo, remuage e mão-de-obra, pode ser um recurso importante mas, também ele refere, “é um método muito exigente” que não está ao alcance de todos. Na Aliança “chegámos a usar no espumante Danúbio mas agora só usamos leveduras livres”. Também Marta Lourenço (Murganheira) recorda que “para se fazer um grande espumante são precisos 10 a 12 anos e que a autólise (degradação natural das leveduras), no caso das leveduras encapsuladas não acrescenta mais nada a partir dos 4 anos.” E, relembra “quanto menor o tempo de estágio mais agressiva é a bolha”, razão suficiente para ser defensora do método clássico, também aplicado na Raposeira.

Já Celso Pereira sustenta que o tempo de estágio é um dado muito importante mas, salienta, “a qualidade depende de tantos factores que não podemos afirmar peremptoriamente que com 8 anos é melhor que seis ou com 15 melhor que 12”. No caso de Champagne, as grandes marcas apostam, nos seus topos de gama, em estágios de cave muito prologados.

Quanto mais se lê sobre espumantização mais se percebe que fazer um vinho com bolhas é relativamente fácil mas fazer um grande espumante é um trabalho que resulta de uma enorme soma de pequenos pormenores, ensinamentos que foram sendo acumulados ao longo de séculos e aos quais a ciência deu validade. Todas a operações relacionadas com a espumantização estão minuciosamente descritas num trabalho académico de grande fôlego que vivamente se recomenda a quem quiser aprofundar o assunto: Pedro Guedes “Fizziologia”, Quântica Editora, 2021.

De Norte a Sul

O espumante produz-se em todas as regiões do continente e ilhas. Naturalmente que as regiões onde as quantidades são mais significativas são a Bairrada e Távora-Varosa, as mais clássicas zonas produtoras. A tradição bairradina remonta aos finais do séc. XIX e em Távora aos inícios do séc. XX. Actualmente a produção em todo o país pode ser dividida em dois grupos distintos: os espumantes com Denominação de Origem (DO e IG) e os restantes, os chamados espumantes IVV. Na Bairrada, por exemplo, os dados mais recentes revelam que a produção DO tem vindo a aumentar de 2017 até 2022. Assim, se se incluir vinhos Bairrada e Regionais (Beira Atlântico) brancos, rosados e tintos, a região tem originado, em 2022, 2 317 329 garrafas. Neste valor global há a destacar algumas tendências, como a produção de espumante tinto, mas com tendência a diminuir, sobretudo se comparado com 2017 (de 110 720 garrafas para 72 436 em 2022); outra tendência curiosa tem sido o crescimento da nova designação Baga-Bairrada (que a partir de 2019 obriga a 18 meses de estágio), e que cresceu de 330 000 garrafas em 2019 para 415 000 em 2021. Também o espumante rosé tem conhecido um crescimento significativo, passou de cerca de 208 000 garrafas em 2017 para 311 000 em 2022.

A região de Távora-Varosa certificou em 2022 cerca de 2 869 740 garrafas, não tendo certificado nada como IG, ou seja, Vinho Regional, dos quais cerca de 2 100 000 garrafas de vinho branco da variedade Bruto. Aqui as Caves da Murganheira assumem claramente o papel de maior produtor, com 1 100 000 garrafas na Murganheira e 2 500 000 na Raposeira. Marta Lourenço, à frente dos destinos enológicos da empresa, confirmou-nos que a Raposeira não certifica nada (ou seja, todos os espumantes têm selo IVV) porque os vinhos incorporam uvas quer do Douro quer de Távora-Varosa.

No caso do Vinho Verde há a salientar a produção de espumantes varietais — sobretudo de Loureiro, estável nas cerca de 36 000 garrafas entre 2020 e 22 — e Alvarinho com um aumento exponencial de 46 500 garrafas em 2020 para cerca de 88 000 em 2022. Como um todo, a região tem mantido a produção regular (com oscilações decorrentes das variações de colheita) entre 548 888 garrafas em 2020 e 493 052 garrafas em 2022.

Segundo informação recolhida junto do IVV, a produção nacional certificada andará em 2022 pelas 7 868 933 garrafas (valor mais alto desde 2014) e o espumante não certificado cifra-se em 15 769 600 garrafas, igualmente o valor mais alto desde 2014.

Foi com a intenção de fazer dele uma bebida de comemoração que se generalizou em Champagne o consumo de vinho com algum açúcar residual.

Todos são momentos certos

Muito se escreve sobre a ligação do espumante com a comida. Por um lado, sabemos que se trata de uma bebida que frequentemente é consumida sem qualquer acompanhamento; por outro cada vez mais consumidores associam o espumante a vários momentos da refeição. Foi com a intenção de fazer dele uma bebida de comemoração que se generalizou em Champagne o consumo com algum açúcar residual, numa quantidade que apenas ajuda a que o vinho não seja tão marcado pela elevada acidez quando é consumido. Assim, a variedade Bruto, sem dúvida a mais generalizada, costuma ter de 5 a 8 gramas de açúcar, quantidade que ajuda consumir o vinho sem qualquer acompanhamento. Já à mesa são as variedades Extra Bruto ou Bruto Natural que melhor ligam com a refeição.

É aqui que começam as diferenças de opinião. Sendo uma bebida que tem a plasticidade de se ligar a qualquer prato, da entrada à sobremesa, quase todas as opiniões são possíveis. Seguindo no rasto de um sommelier americano, podemos considerar três hipóteses: o vinho é mais forte que o prato; o sabor do prato sobrepõe-se ao vinho ou, terceira hipótese, o prato faz com que o vinho saiba melhor e o vinho favorece o sabor do prato. Não parece difícil mas muitas vezes só se chega lá por tentativa/erro e nem sempre temos possibilidade de o fazer.

A escolha pode recair num produto local. Assim, conforme o sítio onde estamos poderemos querer associar um prato a um espumante da terra; é uma hipótese sempre interessante sobretudo como proposta para turistas que estão de passagem.

As ligações clássicas começam nos peixes fumados como aperitivo, mas podem estender-se rapidamente aos pratos de marisco e peixe com pouco tempero. Depois, ainda mais rapidamente podemos passar aos pratos de massas, risotos, pratos mais puxados nas especiarias e picantes e na culinária oriental. Também os pratos vegetarianos poderão ser perfeitos companheiros para o espumante. Deixe-se levar pelo instinto e procure ousar em ligações menos óbvias. Mas, claro, é sempre bom ter um plano B para quando a ousadia dá para o torto.

Provámos quase 30 espumantes de várias zonas do país e, pese o facto de algumas empresas terem “faltado à chamada” e outras não terem enviado o seu topo de gama, a verdade é que temos aqui muito por onde escolher e a preços muito razoáveis. Agora, só resta desfrutar.

(Artigo publicado na edição de Outubro de 2023)

-

Luiz Costa 6ª edição

- 2017 -

Quinta das Bágeiras

Espumante - 2020 -

Ribeiro Santo Excellence

Espumante - 2020 -

Quinta da Lagoa Velha Cuvée

Espumante - 2020 -

Côto de Mamoelas

Espumante - 2019 -

Ortigão Cuvée

Espumante - 2019 -

Unum

Espumante - 2011 -

Marquês de Marialva Cuvée Blanc de Noirs

Espumante - 2014 -

Real Companhia Velha

Espumante - 2016

-

Cabriz

Espumante - 2017 -

Soalheiro Nature Pur Terroir

Espumante - 2020 -

Quinta dos Termos

Espumante - 2021 -

Nana

Espumante - 2019 -

Grande Aplauso

Espumante - 2015 -

Messias Blanc de Blancs

Espumante - 2019 -

Valados de Melgaço

Espumante - 2018 -

Giz Cuvée de Noirs Late Release

Espumante - 2016 -

Luis Pato Vinha Pan

Espumante - 2015 -

Quinta da Romeira

Espumante - 2021 -

Campolargo

Espumante - 2015 -

Monge

Espumante - 2015 -

João Portugal Ramos

Espumante - 2015 -

Cá da Bairrada Grande Cuvée

Espumante - 2012 -

M&M

Espumante - 2018

Grande Prova: Um mundo cor de rosa

O rosé está claramente na moda. Comunica pela imagem, incluíndo a garrafa e a cor, mais do que qualquer outro tipo de vinho. A França, sobretudo a região de Provence, está na vanguarda e serve de inspiração aos outros. Basta ir ao stand da Provence na Prowein para ver as mais lindas garrafas com vinhos […]

O rosé está claramente na moda. Comunica pela imagem, incluíndo a garrafa e a cor, mais do que qualquer outro tipo de vinho. A França, sobretudo a região de Provence, está na vanguarda e serve de inspiração aos outros. Basta ir ao stand da Provence na Prowein para ver as mais lindas garrafas com vinhos de cores apelativamente suaves. É claramente um produto de design para ser atraente na prateleira, na mão e no copo. E sim, rosé é o vinho mais instagramável que existe.

Mas o design não é tudo. Há cada vez maior procura pelos vinhos mais leves, mais frescos e menos alcoólicos, onde o rosé se enquadra perfeitamente. É mais do que uma moda, é uma mudança estrutural de consumo. Não é por acaso que o concurso de vinhos Concours Mondial de Bruxelles desde 2021 realiza uma edição de rosés em separado para dar mais ênfase a este tipo de vinho.

Tendências globais ou rosé mania

A França lidera o movimento rosa no mundo, sendo número 1 em produção, consumo e exportação em valor (em volume a Espanha exporta mais). Em conjunto, a França, Espanha e Estados Unidos são responsáveis pelo 66% da produção mundial de rosé.

Em França, a produção de rosés cresceu substancialmente graças a várias regiões que apostaram neste tipo de vinho ao longo da última década. Fora de França, surgiram “novos” países produtores de vinho rosé com um crescimento de mais de 50% no espaço de 10 anos, com, no mínimo, 50.000 hectolitros produzido anualmente. São os casos do Chile, Nova Zelândia, Hungria, Romênia e Bulgária.

Aproximadamente 1 em cada 10 garrafas de vinho consumidas no mundo é de rosé. E em França, este número é de 1 em 3 garrafas, pois neste país consome-se 33% da produção total do rosé. Seguem-se a Alemanha com 12% e os Estados Unidos com 11%.

Em Portugal a categoria também está a crescer, embora nem sempre seja fácil encontrar informação estatística, por ser o rosado quase sempre enquadrado nos dados do vinho tinto. Entretanto, no último Anuário do IVV foi registada a variação da produção do vinho rosado desde 2011 até 2021, assentando o rosado com uma quota de 6% da produção nacional. Na campanha de 2020/2021 o rosé correspondeu a 6,6% de produção total dos vinhos nacionais em termos de cor (sendo 59,6% de tinto e 33,8% de branco).

Mas quase não é preciso olhar para as estatísticas, basta ver as prateleiras para perceber que o rosé está claramente na mente do consumidor actual. Há 20 ou até 10 anos não havia tanta variedade de rosés como hoje. O mesmo se pode dizer também da qualidade.

Há cada vez maior procura pelos vinhos mais leves, mais frescos e menos alcoólicos, onde o rosé se enquadra perfeitamente

Como é feito um rosé

A cor e os aromas estão nas películas, onde se encontram as antocianas responsáveis pela cor e os precursores aromáticos. Como a maioria das castas tintas não tem antocianas na polpa (com excepção das variedades tintureiras), o sumo sai quase transparente. A duração do contacto com as películas tem influência directa na intensidade da cor e do aroma do vinho.

O OIV (organização que rege a produção mundial de vinho, com 45 países filiados) distingue três principais métodos de fazer um rosé.

Prensagem directa ou uma maceração curta (normalmente na própria prensa) inferior a 2 horas – com o mínimo possível contacto com as películas. As uvas podem ser desengaçadas ou não, isto depende das castas. O desengace promove melhor passagem das antocianas para o sumo, enquanto a prensagem de cachos inteiros facilita a drenagem. A prensagem tem de ser delicada para dar tempo e obter o nível pretendido de antocianas sem extrair taninos e aromas verdes. Produtor e enólogo da Quanta Terra (em parceria com Celso Pereira), Jorge Alves, refere que de 4 tn só conseguem 1.200 litros. Na última prensagem obtém-se mais 300-400 litros com mais cor. Esta fracção mantém-se à parte, para lotear com o resto e obter a cor que se pretende – clarinha e bonita. Basicamente, é a vinificação das castas tintas como se fossem brancas, onde a fermentação ocorre sem películas. Desta forma obtêm-se os rosés mais pálidos e delicados aromaticamente, com uma maior acidez.

Maceração pelicular superior a 2 horas e depois o sumo é separado, em lágrima (escorrendo naturalmente da prensa) ou prensagem. O tempo de maceração varia com cada casta. Se for uma casta com pouca intensidade corante como a Pinot Noir ou Tinto Cão, pode justificar-se uma maceração mais longa.

Sangria é uma separação parcial do sumo das uvas em maceração. Este método era mais utilizado antigamente, nem tanto para fazer um rosé, mais para concentrar um tinto. No depósito de fermentação, depois de se retirar 5-15% de sumo, ficavam mais películas para menor volume de líquido. Um rosé obtido por este método tem mais cor, mais tanino, aromas de fruta madura e menor acidez (devido à liberação de potássio da película para o mosto durante a maceração que se liga ao ácido tartárico e aumenta o pH). Estas uvas são também colhidas mais maduras, a pensar em vinho tinto. Este método é menos adoptado para os rosés mais ambiciosos e não é utilizado em Provence, por exemplo.

Existe ainda outro método de fazer rosés, praticado em alguns países, sobretudo de Novo Mundo, quando se mistura o vinho branco com vinho tinto, prática genericamente proibida na União Europeia (mas autorizada para os rosés de Champagne). A fermentação maloláctica é quase sempre evitada para preservar a frescura e evitar os aromas lácticos que esta pode conferir ao vinho.

Quando passámos de um rosé corrente para um rosé premium, constatamos que não é raro ocorrer fermentação e estágio, total ou parcial, em barricas, normalmente usadas (casos das marcas Phenomena, Giz, Redoma, Quinta do Monte d’Oiro, Olho de Mocho Single Vineyard, Ravasqueira, Herdade das Servas e muitos outros), mas também novas, como é o caso da Casa da Passarella o Fugitivo Rosado.

Enologia ou terroir?

Embora um rosé possa ser visto mais como um produto de enologia do que uma expressão de uma região, eu não faria uma distinção tão peremptória. Por um lado, é verdade que as uvas vindimadas mais cedo conseguem fugir um pouco às adversidades do ano e da zona onde ficam, e muitas vezes ainda não têm desenvolvido todos os precursores aromáticos varietais. Por outro lado, a abordagem correcta na adega não será possível sem um bom conhecimento de castas utilizadas e o local onde estão plantadas. Precisamente por isto, os rosés não são todos iguais.

Um bom exemplo é o novo rosé da Casa da Passarella, o Fugitivo Rosado. Paulo Nunes, o talentoso enólogo desta casa, já há algum tempo andava a pensar num rosé de topo, tendo como inspiração um rótulo antigo de 1937 do “vinho rosado”. Nesta altura, o vinho era elaborado com a ajuda de um enólogo francês Eugène Hellis (que também esteve, segundo me contam, envolvido nos primeiros anos do Mateus Rosé). Não se sabe como eram aqueles rosés, não sobrou nenhuma garrafa, mas de certeza que o rosé de hoje é bem diferente. Provém de uma parcela com várias castas, que foi plantada naquela época. É a mais sombria de todas, onde a partir das 15-16 horas não há sol, por causa da floresta circundante. A vindima é tardia, só no início de Outubro. Prensagem de cacho inteiro com engaço e fermentação espontânea em barricas novas de 500 litros, longa, que dura quase até Dezembro, sem bâtonnage. Combina-se neste caso um profundo conhecimento das parcelas existentes e pleno domínio técnico na adega para conseguir um resultado extraordinário.

Com excepção das castas tintureiras, aquelas com a polpa corada, todas as castas podem ser adaptadas para produção do rosé.

As melhores castas

Com excepção das castas tintureiras, aquelas com a polpa corada, todas as castas podem ser adaptadas para produção do rosé. É preciso saber trabalhá-las de acordo com as características varietais e estilo pretendido.

Na região de Provence, para produção de rosés são tipicamente utilizadas Cinsault, Grenache, Mourvèdre, Syrah, em algumas denominações também Cabernet Sauvignon e Carignan e ainda algumas castas brancas, incluindo Clairette, Sémillon, Ugni Blanc e Rolle (Vermentino) que acrescentam frescura e aromas.

No Sul do Ródano, na DO Tavel, exclusiva para rosés, também para além das castas tintas (Cinsault, Grenache, Mourvèdre, Piquepoul Noir, Syrah) podem ser utilizadas variedades brancas (Bourboulenc, Clairette, Grenache Blanc Clairette Rose e Piquepoul Blanc) ou chamadas “cinzentas”, aquelas com uma ligeira coloração da película (Grenache Gris e Piquepoul Gris). Em Espanha é muito utilizada a casta Tempranillo e Garnacha e na Itália Sangiovese, para além de outras castas.

A Pinot Noir, de película fina e pouca intensidade corante, é uma boa opção para os rosés. Não é de estranhar uma aposta séria nesta casta para os rosés de ambição. Três belíssimos exemplos – Phenomena da Quanta Terra no Douro, Vicentino na costa alentejana e AdegaMãe na região de Lisboa. No Quinta do Poço do Lobo, da Caves São João, a Pinot Noir entra em partes iguais com Baga. Jorge Alves refere que Pinot Noir é uma boa exploradora do terroir. Fenolicamente e aromaticamente amadurece bem, traz profundidade aromática e transparência da altitude. Consegue transferir o terroir e a barrica.

A Tinta Roriz também é uma boa opção para rosés. Usam-na na Taboadella no Dão. Jorge Alves explica que é uma casta redutora, tem algum tanino e não oxida facilmente. É muito sensível no momento de vindima com a janela de oportunidade muito curta. Desidrata, absorve potássio e perde acidez, o pH sobe. Tem de se vindimar com pH 3,3 no máximo, pois com 3,7 já não vai dar. Uma parte estagia em barrica para compensar a parte que estagia num ambiente mais redutor de cimento. A Tinta Roriz é também utilizada no caso da M.O.B. no Dão ou Carlos Reynolds no Alentejo.

Em Portugal não temos nenhuma DO destinada somente à produção de rosés, que são feitos ao longo do país, desde o Minho até ao Algarve, e as castas adotadas são muitas vezes as típicas de cada região. Por exemplo, na região dos Vinhos Verdes são utilizadas castas com pouca cor Espadeiro e Padeiro, e no Algarve Negra Mole e na Madeira Tinta Negra (das duas últimas temos nesta prova os exemplos interessantes). A Baga na Bairrada é uma grande protagonista nos rosés. Com a maturação lenta e tardia, aguenta mais tempo sem criar grandes alterações a nível organolêptico e permite acertar no momento da vindima. Luís Gomes, do projecto Giz, considera que as vinhas velhas da Baga oferecem robustez e segurança na produção de rosés. Vindima normalmente de 8 a 15 de Setembro.

A Quinta do Vallado e a Sogevinus (São Luiz Winemakers Collection) fazem um belíssimo rosé da casta Tinto Cão que preserva bem a acidez e naturalmente não passa muita cor.

A versátil Touriga Nacional veste-se bem em tons de rosé com notas citrinas e florais. Temos óptimos exemplos da Ravasqueira (Heritage) e Chocapalha. A Touriga Franca é raro ver num rosé a solo, mas nesta prova temos o Qualt da Quinta Alta no Douro. Mais uma casta com pouca cor – Alvarelhão – pode ser provada na versão rosé Quase Tinto da Quinta dos Avidagos. Outro exemplo varietal – Tinta Caiada no Monte do Álamo, Alentejo.

O resultado muito interessante demonstra a casta levemente corada Moscatel Roxo, utilizada pelas grandes empresas da Península de Setúbal – José Maria da Fonseca e Bacalhôa – e também pela Aveleda no projecto Vila Alvor no Algarve, produzindo rosés extremamente aromáticos e com uma cor naturalmente muito leve.

A Syrah brilha no Monte D’Oiro de uma parcela da vinha mais antiga (antes de 1998) e na Herdade do Sobroso. A casta Sangiovese mostra o seu carácter no Monte das Bagas e na Herdade das Servas – em dois perfis bem diferentes – um mais guloso e outro marcadamente acídulo e crocante.

Também temos alguns exemplos bem sucedidos de uso das castas brancas na produção de rosés. A Quinta das Cerejeiras, na região de Lisboa, ao Castelão (que amadurece relativamente cedo) acrescentou 15% de Moscatel Graúdo (com maturação tardia), que acabam por ser vindimadas na mesma altura, na segunda semana de Setembro e fermentam em conjunto. As castas completam-se, a Castelão conribui com textura e aromas de fruta vermelha, enquanto Moscatel oferece acidez, frescura e aromas exóticos. Outro exemplo de parceria feliz entre a casta tinta e branca é o QM rosé feito de Vinhão e Alvarinho.

Nenhum vinho comunica tanto pela cor como o rosé: a cor mais ligeira indica delicadeza e elegância; e a cor mais intensa promete intensidade e estrutura.

A cor importa?

Nenhum outro vinho comunica tanto pela cor como um rosé: a cor mais ligeira indica um vinho mais delicado e a cor mais intensa promete um vinho com maior intensidade de sabor e mais estrutura.

Os franceses até se debruçaram para definir a paleta de cores de rosés que podem variar de pêssego, melão, lichia, manga, pomelo, framboesa, damasco, tangerina e groselha.

Jorge Alves confirmou que a cor é extremamente importante para um rosé e que eles tomam muitos cuidados a este respeito para garantir que um produto final fique apelativo na prateleira. E é preciso ter em atenção que durante todos os processos de vinificação e estágio a cor vai-se perdendo. Já Luís Gomes não liga nada à cor que pode num ano ser mais intensa do que noutro – é mesmo assim!

Um rosé pode ser caro?

Pode, como outro vinho qualquer. Pode custar tanto, quanto o consumidor estiver disposto a pagar por ele em função da espectativa, qualidade e raridade do mesmo.

Antigamente achava-se que o rosé é um vinho barato. Lembram-se quando o rosé fazia parte da triologia de entrada de gama – um branco, um tinto e um rosé, deixando os gamas médias e de topo para tintos e brancos? Agora há muitos rosés portugueses de topo, que rondam os 25-30 euros e uns poucos ultrapassam os 50 euros.

Em França, durante alguns anos o rosé mais admirado e caro foi Garrus do Château d’Esclans, Provence, cujo preço hoje ultrapassa os 100 euros – é um blend de Grenache com Rolle das vinhas centenárias. Em 2020, Languedoc disputou a primazia da Provence quando Gérard Bertrand lançou o “Clos du Temple” feito de Grenache, Cinsault, Syrah, Mourvèdre e algum Viognier com o PVP de 190 euros.

Qual é a melhor altura para apreciar um rosé?

Quando apetecer. No verão talvez apeteça mais vezes, mas não vejo porque o rosé não possa ser consumido noutras alturas do ano, num momento apropriado. Quem come burrata, céviche de salmão, sushi e saladas apenas no verão? São harmonizações perfeitas para um rosé. Pode ser consumido tanto à mesa, como num bar, a solo, ao pé de uma piscina. Um encontro de amigos depois de trabalho numa sexta-feira à noite ou um jantar romântico também são momentos certos. Alguns rosés têm presença e intensidade suficientes para aguentar um prato com alguma estrutura: um bife de atum na grelha acompanhado de legumes parece uma óptima opção. Carnes brancas, até com molhos para compensar a acidez do vinho, ou caril de frango ou de camarão são outras sugestões a considerar.

Resumindo, um rosé de sucesso é um produto completo de vinha, de enologia competente, de imagem aliciante e de marketing inteligente.

(Artigo publicado na edição de Agosto de 2023)

-

Paço dos Infantes

Rosé - 2022 -

Terras do Grifo

Rosé - 2022 -

Opta

Rosé - 2022 -

Adega de Borba Premium

Rosé - 2022 -

Santa Vitória Seleção

Rosé - 2022 -

Quinta da Giesta

Rosé - 2022 -

Herdade de São Miguel

Rosé - 2022 -

Herdade das Servas

Rosé - 2022 -

Conde Vimioso Sommelier Edition

Rosé - 2022 -

Villa Lisa

Rosé - 2022 -

Villa Alvor Singular

Rosé - 2022 -

Vicentino Naked

Rosé - 2022 -

Taboadella Caementa

Rosé - 2022 -

Rosé dos Villões

Rosé - 2022 -

Ribafreixo Cashmere

Rosé - 2022 -

Quinta do Paral

Rosé - 2022 -

Monte das Bagas de Ouro

Rosé - 2022 -

M.O.B. Lote 3

Rosé - 2022 -

Herdade Barranco do Vale

Rosé - 2022 -

Covela

Rosé - 2022 -

Convento do Paraíso

Rosé - 2022 -

Carlos Reynolds

Rosé - 2022 -

AdegaMãe

Rosé - 2022 -

Vinha da Rosa

Rosé - 2022 -

Valle Pradinhos

Rosé - 2022 -

Síbio

Rosé - 2022 -

Rosé Vulcânico

Rosé - 2022 -

Quinta do Poço do Lobo

Rosé - 2022 -

Quinta das Cerejeiras

Rosé - 2022 -

Quase Tinto

Rosé - 2022 -

Qalt

Rosé - 2022 -

QM

Rosé - 2022 -

Pousio Selection

Rosé - 2022 -

Monte do Álamo

Rosé - 2022 -

Monte da Peceguina

Rosé - 2022 -

Maçanita Touriga Nacional em Rosé

Rosé - 2022 -

Herdade da Rocha Private Collection

Rosé - 2022 -

Encostas do Sobral

Rosé - 2022 -

DSF

Rosé - 2022 -

Chocapalha

Rosé - 2022 -

Bacalhôa Vinha dos Frades

Rosé - 2022

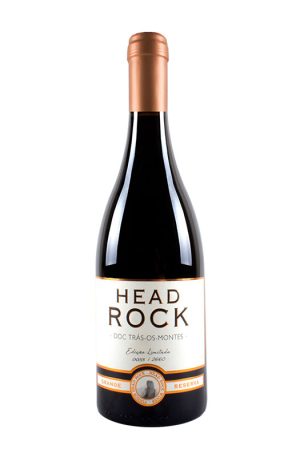

Grande Prova: Trás-os-Montes – A última fronteira

Trás-os-Montes é um território vitivinícola bem determinado no nordeste do nosso país, delimitado pelas cadeias montanhosas do Gerês, Cabreira, Alvão e Marão. Com Espanha a fazer fronteira a este e a norte, a região estende-se a noroeste até Montalegre e a sul até às cercanias de Alijó e Vila Real, ou seja, mesmo junto à […]

Trás-os-Montes é um território vitivinícola bem determinado no nordeste do nosso país, delimitado pelas cadeias montanhosas do Gerês, Cabreira, Alvão e Marão. Com Espanha a fazer fronteira a este e a norte, a região estende-se a noroeste até Montalegre e a sul até às cercanias de Alijó e Vila Real, ou seja, mesmo junto à Região Demarcada do Douro. Para lá de Miranda do Douro, ou seja, já do outro lado da fronteira, a região de Arribas (del Duero) está muito próxima, e a mais badalada Toro também não se dista muito.