Moscatel de Setúbal: Um tesouro a descobrir

O Moscatel de Setúbal é um dos clássicos generosos portugueses, mas a sua notoriedade junto do consumidor está ainda muito distante da sua grandeza enquanto vinho. Merece bem mais do que o que tem, mais reconhecimento, melhores preços, mais visibilidade. Mas apesar disso, a verdade é que continua a crescer em área de vinha e […]

O Moscatel de Setúbal é um dos clássicos generosos portugueses, mas a sua notoriedade junto do consumidor está ainda muito distante da sua grandeza enquanto vinho. Merece bem mais do que o que tem, mais reconhecimento, melhores preços, mais visibilidade. Mas apesar disso, a verdade é que continua a crescer em área de vinha e produção.

TEXTO João Paulo Martins

FOTOS Mário Cerdeira

Quando se fala da trilogia dos vinhos licorosos portugueses sempre nos lembramos dos três magníficos, Porto, Madeira e Moscatel de Setúbal. É verdade que há outros, como o Moscatel do Douro e o Carcavelos mas nenhum destes dois atingiu o brilho do generoso de Setúbal. Apesar da fama do Setúbal e dos indicadores que são muito optimistas, não só quanto à área de vinha como em relação às quantidades produzidas, a verdade é que os ventos andam contrários. Os tempos, em Portugal e no mundo, não vão de feição para os vinhos doces. Esta verdade é válida não só aqui como também internacionalmente e as regiões que se notabilizaram pela produção de vinhos com elevado teor de açúcar estão a ressentir-se do menor interesse do público. Acontece com o Vinho do Porto tal como acontece com os Sauternes (França), por exemplo. Em alguns casos consegue-se uma melhor rentabilidade pela subida de preços de categorias mais elevadas (caso do Porto) mas as categorias de entrada dos licorosos nacionais (e europeus) tendem a ter preços pouco prestigiantes. O Moscatel de Setúbal consegue ser algo bipolar em termos de segmentação, com preços muito baixos nas gamas de entrada e, depois, vinhos de gama alta vendidos a valores já condizentes com a sua imagem e qualidade.

A região de Setúbal tem conhecido um renovado interesse dos produtores no Moscatel, um generoso com direito a reconhecimento legal como região demarcada desde os inícios do séc. XX. Durante décadas foi a casa José Maria da Fonseca que, quase em exclusivo, manteve o estandarte do generoso Moscatel de Setúbal. A partir dos anos 80 a J.P. Vinhos (mais tarde Bacalhôa Vinhos de Portugal) passou também a incluir o generoso no seu portefólio e de então para cá, sobretudo já neste século, a maioria dos produtores da região assumiu (e bem) que havia como que a “obrigação cívica” de manter, desenvolver e expandir o Moscatel que deu fama à região.

Henrique Soares, Presidente da CVR de Setúbal, confirmou-nos o crescimento sustentado que a área de vinha destinada à produção de moscatel tem tido. Estamos então a falar de 520ha para a produção do Moscatel de Setúbal e 43ha para o Moscatel Roxo de Setúbal. Na versão Roxo verificou-se um crescimento que fez duplicar a área de vinha em cerca de 3 anos e retirou, de vez, a casta do perigo de extinção em que se encontrava nos anos 80 do século passado. A produção global subiu também de forma permanente e situa-se agora (2019) nos 20 000 hectolitros quando, 4 anos antes, era apenas de 15 000 hectolitros.

Henrique Soares, Presidente da CVR de Setúbal, confirmou-nos o crescimento sustentado que a área de vinha destinada à produção de moscatel tem tido. Estamos então a falar de 520ha para a produção do Moscatel de Setúbal e 43ha para o Moscatel Roxo de Setúbal. Na versão Roxo verificou-se um crescimento que fez duplicar a área de vinha em cerca de 3 anos e retirou, de vez, a casta do perigo de extinção em que se encontrava nos anos 80 do século passado. A produção global subiu também de forma permanente e situa-se agora (2019) nos 20 000 hectolitros quando, 4 anos antes, era apenas de 15 000 hectolitros.

Para ser Moscatel de Setúbal com direito à Denominação de Origem o vinho deverá incluir 85% da casta embora, ainda segundo Henrique Soares, a maioria dos produtores opte por ter 100% da casta em cada garrafa. Existia também a possibilidade de se fazer um generoso apenas com 2/3 de moscatel e 1/3 com outras castas brancas – tinha então o nome único de Setúbal (e não Moscatel de Setúbal) mas ao que nos informaram essa prática caiu em desuso e já ninguém a utiliza. Pelo facto da Portaria que actualizou as designações relativas ao Moscatel de Setúbal ser de 2014, é possível que se encontrem no mercado vinhos que apenas indicam “Setúbal” em vez de Moscatel de Setúbal e “Roxo” em vez de Moscatel Roxo de Setúbal.

Os segredos do Setúbal

A casta moscatel existe em inúmeros países, desde a bacia do Mediterrâneo até à África do Sul. Contam-se várias estirpes da casta, há nomes variados e perfis diferenciados. Em Portugal conhecemos duas famílias principais: o Moscatel Galego mais presente no Douro e o Moscatel de Alexandria (ou Moscatel Graúdo) em Setúbal. A variedade Moscatel Roxo é uma mutação do Moscatel Galego. Caracteriza-se pela fraca pigmentação tinta do bago, estando aí a origem do nome. Oficialmente, é considerada uma casta rosada, não tinta.

No modo de fabrico segue-se a técnica dos outros generosos, ou seja, a meio da fermentação é adicionada a aguardente que faz com que o processo fermentativo se interrompa e o resultado seja um vinho doce. Esta doçura, no caso dos vinhos com 20 ou mais anos, com concentração através da evaporação em casco, pode chegar aos 340 gramas/litro. Usa-se na região uma aguardente em tudo idêntica à do Vinho do Porto – tem a obrigatoriedade de ser vínica e ter um teor de álcool compreendido entre os 52 e 86% – mas não existem restrições quanto à origem: pode ser nacional (ou não) e alguns produtores, como a José Maria da Fonseca, têm usado aguardente adquirida quer na zona de Cognac quer na de Armagnac, regiões que, como se sabe, são produtores de espirituosos. A variação do teor alcoólico da aguardente prende-se também com o perfil do produto final, já que o Moscatel de Setúbal pode entre 16 e 22% de álcool.

A tradição da região impôs na vinificação uma maceração pós-fermentativa com as películas das uvas (ricas em aromas e sabores) ainda e já com a aguardente adicionada, processo que se estende por vários meses. Durante este “estágio” a cor do vinho pode ganhar tonalidades cada vez mais carregadas, o que também explica as cores “evoluídas” dos moscatéis novos.

No que diz respeito às barricas para o estágio não existem também limitações nem quanto ao volume nem quanto à origem das mesmas. Assim, tanto se podem usar barricas de pequeno volume, onde o envelhecimento tende a ser mais acelerado, como tonéis de grande dimensão. A Bacalhôa tem utilizado barricas onde anteriormente se estagiou whisky e que são colocadas numa estufa sujeita às variações de temperatura entre Verão e Inverno. Para ter direito à Denominação de Origem o vinho é obrigado a um mínimo de 18 meses de estágio.

O tempo, esse grande educador

Tal como acontece com outros generosos, sobretudo com o Porto Tawny e os Madeira, é o estágio prolongado em tonel ou barrica que confere ao vinho toda a complexidade e qualidade que se lhe reconhecem. É também nesse estágio que a tonalidade escurece, ficando com tons acastanhados. Pode, no entanto, parecer estranho que os vinhos novos, apenas com os 18 meses de estágio obrigatórios por lei, tenham já uma tonalidade muito carregada. Filipa Tomaz da Costa, enóloga da Bacalhôa, esclarece: “tenho várias cubas com o moscatel ainda em contacto com as massas (método que segue a tradição da região) e o vinho já apresenta uma tonalidade que sugere uma prolongada oxidação; por isso é normal que mesmo nos vinhos novos surjam tons mais escuros”. A lei permite, de qualquer forma, a utilização do caramelo como corrector de cor.

Depois desta maceração é o tempo em casco que vai, lentamente, operando as modificações que farão surgir um grande generoso, concentrado, por vezes muito doce, mas muito complexo. Também aqui há quem esteja a inovar e o vinho da quinta do Monte Alegre é sobretudo envelhecido em garrafa, um pouco à maneira do Porto Vintage. Ainda é cedo para se perceber se o resultado justifica a prática.

Na Bacalhôa, há muitos anos que o estágio em estufa é praticado. Filipa Tomás da Costa refere: “Usamos este método sobretudo nos primeiros 10 anos do envelhecimento; depois desse tempo trazemos os cascos para dentro do armazém, embora continuem nas zonas altas mais perto do telhado. Como a massa vínica é muito grande dentro da estufa – apesar das pipas serem de 200 litros – há uma forte inércia térmica e no Inverno podemos ter temperaturas exteriores de 4ºC mas no interior da pipa o vinho apenas varia entre os 10 e 15ºC; no Verão, a temperatura no interior da estufa chega facilmente aos 40º mas o vinho apenas oscila entre os 25 e 28ºC”.

A prática de atestar as barricas e passar a limpo nunca se generalizou na região. Na José Maria da Fonseca existiam muito vinhos velhos que já apenas correspondiam a “um fundinho da pipa”, como nos disse Domingos Soares Franco, enólogo da empresa, e tomou-se a decisão (há já alguns anos) de engarrafar todos esses vinhos, tendo-se considerado que apenas estavam a evaporar e que já nada mais havia a esperar do estágio em tonel. Mas, tal como no Vinho do Porto, este estágio pode prolongar-se por mais de 100 anos.

Novas categorias e mais diversidade

A legislação da região permite desde há algum tempo a produção de vinhos com indicação de idade. Assim, no rótulo da garrafa pode vir a indicação 5, 10, 20, 30 e 40 anos. Como muitos operadores ainda não têm vinhos muito velhos a existência de vinhos com as idades 30 e 40 é por enquanto muito limitada.

Pela prova que fizemos verifica-se que a indicação da data da colheita começa a generalizar-se e os vinhos com 5 anos também mostram ser uma categoria que veio para ficar. A designação Superior obriga a um estágio mais prolongado e a uma aprovação como tal na Câmara de Provadores.

Ainda segundo Soares Franco, a aceitação pelo mercado de vinhos com indicação de idade está a ser muito boa, quer em Portugal (que é ainda o principal destinatário) quer no mercado eterno, onde se destacam o Brasil, o Canadá e a Escandinávia.

O grande inimigo do Moscatel de Setúbal é a tendência – que se estende a outros produtos vínicos – de fazer parte dos vinhos que estão permanentemente na mira das grandes superfícies (super e hipermercados) que jogam com os preços cada vez mais baixos, um verdadeiro rolo compressor que não traz nada de bom para a imagem do Moscatel de Setúbal. O futuro da região, muito mais do que vender cada vez mais barato deverá ser vender cada vez melhor, subindo gradualmente os preços, única forma de tornar trabalho rentável, valorizar a uva e o produtor e dignificar o produto de excelência que é o Moscatel de Setúbal.

[

-

Sivipa Moscatel

Fortificado/ Licoroso - 2017 -

Adega de Palmela M Moscatel

Fortificado/ Licoroso - 2016 -

Sivipa Moscatel 10 anos

Fortificado/ Licoroso - -

Quinta do Piloto Moscatel 5 Anos( 1500ml )

Fortificado/ Licoroso - -

Moscatel de Setúbal by Quinta do Monte Alegre Moscatel

Fortificado/ Licoroso - -

Xavier Santana Moscatel

Fortificado/ Licoroso - 2017 -

Quinta do Monte Alegre Moscatel Roxo ( 500 ml )

Fortificado/ Licoroso - 2013 -

Moscatel de Setúbal Moscatel

Fortificado/ Licoroso - 2016 -

Malo Moscatel 5 Anos

Fortificado/ Licoroso - -

Lobo Roxo Moscatel roxo ( 500 ml)

Fortificado/ Licoroso - 2010 -

Filipe Palhoça Moscatel

Fortificado/ Licoroso - 2015 -

Casa Ermelinda Freitas Moscatel

Fortificado/ Licoroso - -

Brejinho da Costa Moscatel Roxo

Fortificado/ Licoroso - 2012 -

Bacalhôa Moscatel

Fortificado/ Licoroso - 2017 -

Xavier Santana Moscatel roxo ( 500 ml )

Fortificado/ Licoroso - 2010 -

Excellent Moscatel roxo

Fortificado/ Licoroso - -

Casa Ermelinda Freitas Moscatel ( 500 ml )

Fortificado/ Licoroso - 2009 -

Brejinho da Costa Moscatel

Fortificado/ Licoroso - 2017 -

Alambre Moscatel roxo 5 Anos

Fortificado/ Licoroso - -

Adega de Palmela Moscatel 10 anos

Fortificado/ Licoroso - -

Malo Moscatel roxo Superior ( 500 ml)

Fortificado/ Licoroso - 2009 -

Bacalhôa Moscatel Roxo 5 Anos

Fortificado/ Licoroso - -

António Saramago Moscatel ( 500 ml)

Fortificado/ Licoroso - 2013 -

Malo Moscatel ( 500 ml)

Fortificado/ Licoroso - 2004 -

António Saramago Moscatel 10 anos ( 500 ml)

Fortificado/ Licoroso - -

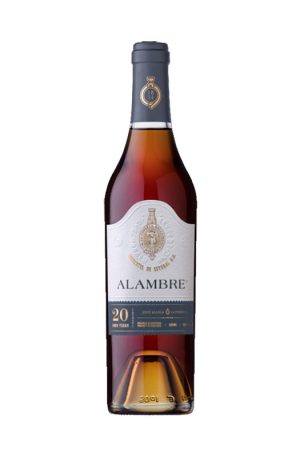

Alambre Moscatel 20 anos ( 500 ml)

Fortificado/ Licoroso -

Edição nº 34, Fevereiro de 2020

Trás-os-Montes: O carácter das montanhas, vales e planaltos

Paradoxalmente, a denominação de origem mais recente em Portugal, tem uma história vitivinícola milenar impressa nas rochas em forma de lagares rupestres espalhados pela região, testemunhas dos tempos romanos e pré-romanos. Uma região maravilhosa, isolada do mundo pelas cadeias montanhosas, escondida nos vales, estendida nos planaltos, está à espera de ser descoberta. TEXTO Valéria Zeferino […]

Paradoxalmente, a denominação de origem mais recente em Portugal, tem uma história vitivinícola milenar impressa nas rochas em forma de lagares rupestres espalhados pela região, testemunhas dos tempos romanos e pré-romanos. Uma região maravilhosa, isolada do mundo pelas cadeias montanhosas, escondida nos vales, estendida nos planaltos, está à espera de ser descoberta.

TEXTO Valéria Zeferino

FOTOS Mário Cerdeira

Se “é mais difícil ir ao Meão do que a Luanda”, como dizia Fernando Nicolau de Almeida, Trás-os-Montes deve-se comparar ao fim do mundo, pelo menos, português. É uma região selvagem e apaixonante com características ímpares e algumas surpresas no futuro mais próximo.

O seu nome é autoexplicativo. É a única região com verdadeira viticultura de montanha em termos edafoclimáticas, sendo toda formada por estruturas montanhosas de 350 a 650 metros de altitude. Tem um clima de fortes contrastes. Regista amplitudes térmicas das mais pronunciadas no país, que permitem um amadurecimento mais lento, com tempo suficiente para desenvolvimento de precursores aromáticos e menor degradação dos ácidos.

Atrás dos Montes

A distância do mar reforçada pela barreira montanhosa do Gerês, Cabreira, Alvão e Marão (todas com altitude de mais de mil metros) que criam uma protecção das influências atlânticas, aumentando continentalidade de Oeste para Este. Com base nos dados recolhidos nas estações climatológicas de Chaves e Miranda do Douro, o clima transmontano classifica-se como temperado, com noites muito frias e seca moderada.

Os concelhos situados ao longo da fronteira nordeste com Espanha – de Vinhais, Bragança, Vimioso, Miranda do Douro e Mogadouro fazem parte da “Terra Fria” com verões menos quentes, ao contrário da “Terra Quente” com temperaturas de verão superiores. A região é constituída por três sub-regiões com condições bem distintas: Chaves, Valpaços e Planalto Mirandês.

A sub-região de Chaves é delimitada pela fronteira com Espanha a norte e rodeada pelas serras montanhosas: do Larouco (com altitude máxima de 1525 metros) e do Barroso a noroeste (1279 metros), da Cabreira (1261 metros) a Oeste, do Alvão (que é um prolongamento para norte da Serra do Marão) a Norte e da Padrela a Sudeste. É atravessada pelo rio Tâmega e as vinhas situam-se nas encostas de pequenos vales, correndo em direcção ao rio.

O mesoclima é o mais chuvoso das três sub-regiões, dada a menor continentalidade, moldado sobretudo pelas montanhas, e caracteriza-se pelos invernos longos e rigorosos e verões curtos e quentes. Bastante humidade no Inverno e Primavera é propícia a geadas primaveris, pelo que alguns produtores vêem-se obrigados a investir em soluções anti-geada. Os solos, maioritariamente graníticos (com algumas manchas xistosas) com baixa fertilidade e uma boa drenagem promovem o stress hídrico necessário para maturações equilibradas. A vegetação abundante de castanheiros, carvalhos e pinheiros, com elevada transpiração, aumenta a humidade relativa face à restante região.

A sub-região de Valpaços fica na diagonal entre Bragança e Vila Real. É circundada pela serra da Coroa a Norte, da Padrela a Oeste, de Bornes a Sudeste e Nogueira a Este. Nas encostas dos rios Tua, Rabaçal e Tuela que atravessam a região, proporcionam-se microclimas favoráveis a boas maturações. De um modo geral, nesta sub-região as temperaturas durante o verão são mais elevadas e os valores de humidade relativa e de precipitação inferiores. Esta sub-região ainda “apanha” três sub-zonas diferentes. A Terra Fria, mais a Norte, nas cotas mais altas de 600 metros de altitude com pluviosidade elevada e solos mais graníticos. Adapta-se bem à produção de vinhos brancos. Mais a Sul, menor altitude, de 350-400 metros, declives pouco acentuados e predominância de solos xistosos que aquecem mais diminuindo as amplitudes térmicas. Tem pouca vegetação e regista precipitação mais moderada com fortes incursões de calor. É o domínio da Terra Quente. Entre estas duas fica uma zona de transição, de altitude intermédia. Estas duas zonas são conhecidas pelas condições para produzir grandes vinhos tintos.

O Planalto Mirandês é a sub-região que fica no Nordeste do país, com a continentalidade mais pronunciada. A Norte é limitado pela fronteira com Espanha, a Este pelo rio Douro intenacional e a Oeste pelo rio Sabor. Como o próprio nome indica, abrange uma boa parte planáltica da Terra Fria nas altitudes de 350 a 600 metros e solos maioritariamente xistosos. As zonas mais quentes situam-se mais a Sul nas arribas do Douro internacional. Os planaltos caracterizam-se pelos ventos bastante fortes, o que, conjugando com a baixa pluviosidade (precipitações praticamente nulas durante a fase activa do ciclo vegetativo) faz com que as doenças criptogâmicas da videira não se instalam. Naturalmente baixa necessidade em tratamentos, promove condições para agricultura biológica.

Para além da muita vinha velha plantada tradicionalmente em taça, aqui é praticada uma forma própria de condução chamada cabeça de salgueiro. Segundo, Luís Sampaio Arnaldo, da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, profundo conhecedor da região, é uma condução baixa a 30 cm com 4-5 talões pequenos. O cacho fica “resguardado no interior da videira”, evitando escaldões, sendo protegido do “vento que levanta por volta das 11 da manhã”, e curiosamente, também da humidade. O orvalho de manhã fica fora da planta e por dentro os cachos mantêm-se secos.

Um bom estado sanitário das vinhas, exige poucos ou nenhum tratamento. Por isto não é de estranhar que de acordo com os dados mais recentes da Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural “a vinha em agricultura biológica tem a sua maior expressão em Trás-os-Montes, correspondendo a sua superfície a 1.246ha, cerca de 36% da área total”. Depois seguem-se a região do Alentejo com 28% e da Beira Interior com 21%.

Multiplicidade de microclimas

Falando de Trás-os-Montes, não podemos esquecer que os factores de altitude, declive, exposição, proximidades dos rios, distância e maior ou menor protecção da influência atlântica, diferenças em composição de solos, criam uma multiplicidade de meso e microclimas que vão muito para além das três sub-regiões. Sabemos que a altitude é o factor que mais condiciona o clima das montanhas uma vez que a temperatura desce com a altitude, em média, cerca de 0,65˚C por cada 100 metros. Para além disto, as cadeias de montanhas interferem com a circulação atmosférica, determinando também circulações próprias entre os vales e as elevações adjacentes através dos ventos catabáticos (descendentes) e anabáticos (ascendentes) que acabam por modificar o mesoclima.

Os valores de precipitação podem variar significativamente em função de continentalidade e topografia. Aumenta à medida que vamos subindo do nível do mar para as zonas montanhosas do litoral, a partir das quais desce drasticamente nos vales encaixados do interior. Sobe novamente à medida que a altitude vai aumentando na montanha seguinte para depois descer no próximo vale, dependento, no entanto, das respectivas altitudes. No que respeita à distribuição das médias das temperaturas máximas e mínimas, nas cadeias montanhosas muitas vezes acontece o fenómeno das inversões térmicas, quando se registam temperaturas mais altas numa zona de maior altitude e mais baixas numa zona adjacente de menor altitude.

Castas

De acordo com os dados do Instituto da vinha e do Vinho (IVV) de 2018 a vinha ocupa em Trás-os-Montes 13.539 hectares. Para a DO Trás-os-Montes são permitidas 15 castas brancas e 17 tintas, mais o Moscatel Galego Roxo na sub-região de Chaves. Para o vinho regional (IG) Transmontano são também autorizadas as castas internacionais como Chardonnay, Chasselas, Gewürztraminer, Riesling, Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Syrah, por exemplo.

A casta mais plantada na região é a omnipresente Tinta Roriz (2.189 ha), dispersa em todas as três sub-regiões. Prefere climas quentes e secos e solos bem drenados. Precisa de grandes amplitudes térmicas como em Espanha na Ribeira del Duero, e em Portugal nem sempre as tem, o que explica a sua variabilidade qualitativa. A segunda casta mais plantada é a Tinta Amarela (1.343 ha). É bastante produtiva, de maturação média, acumula bem os açúcares, mantendo bom nível de acidez e de cor. É necessário controlar o seu vigor e rendimento. Com os cachos muito compactos é especialmente sensível ao oídio e precisa de um sítio bem arejado. Apresenta um bom e regular potencial qualitativo e, segundo Luís Sampaio Arnaldo, é das castas que mais resiste ao aquecimento. É plantada nas três sub-regiões, com mais incidência em Valpaços, onde é conhecida como “Negreda”, provavelmente por causa da intensidade cromática, comparativamente com as castas como Bastardo, Marufo, Cornifesto e Tinta Carvalha.

A terceira casta mais plantada é exclusiva da sub-região do Planalto Mirandês onde ocupa 1.296 ha. Chama-se Tinta Gorda (ou só Gorda), devido ao bago bastante grande. É medianamente produtiva e o seu potencial qualitativo é regular. Possui baixo potencial alcoólico (dificilmente chega as 11%) e acidez média. Não dá muita cor e apresenta aroma simples de frutos vermelhos. É muito provável que tenha vindo do Noroeste de Espanha, onde é conhecida como Juan García. Entretanto, Luís Sampaio Arnaldo diz que há dois tipos desta casta, sendo um deles com bagos mais pequenos. Touriga Nacional (1.169 ha) e Touriga Franca (973 ha) são bastante populares em Trás-os-Montes e encontram-se em todas as três sub-regiões. Bastardo, de ciclo curto e muito precoce, sendo vindimado cedo, acaba a fermentação alcoólica e maloláctica na adega antes do inverno. Também é plantado em todas as três sub-regiões. Nas vinhas velhas há muita Baga com a alcunha local “Bastardo de Leiria”. Esta dá-se melhor na mais fresca e menos seca sub-região de Chaves.

As castas brancas mais representativas da região são Viosinho, Gouveio, Códega do Larinho, Rabigato, Malvasia Fina e Fernão Pires. Os vinhos brancos são maioritariamente de lote. Viosinho é de génese transmontana, encontra-se dispersa pelas vinhas velhas. O facto de ser pouco produtiva e com rendimentos muito baixos explica a sua popularidade reduzida. Ultimamente tem vindo a ser mais valorizada pelo excelente equilíbrio entre açúcar e acidez, proporcionando vinhos estruturados e encorpados. É regularmente lotada com outras castas, para acrescentar acidez e riqueza aromática. Gouveio foi durante anos foi catalogada erradamente como Verdelho, o que conduziu a algum desacerto entre as duas nomenclaturas.

É uma casta produtiva e relativamente temporã, medianamente generosa nos rendimentos. Sendo naturalmente rica em ácidos, proporciona vinhos frescos e vivos com bom equilíbrio entre acidez e açúcar e aromas citrinos com notas de pêssego e anis. Códega do Larinho é bastante aromática a expressar-se com sugestões intensas de fruta tropical e flores e, desde que seja vindimada no tempo certo (com 11-11,5% de álcool provável), é capaz de dar bom resultado. Síria, de polpa rija e suculenta, produz vinhos com intensidade de aroma média e com um bom equilíbrio entre álcool e acidez. Rabigato, de origem duriense, resulta em vinhos aromaticamente complexos, sugerindo notas de acácia e flor de laranjeira com apontamentos vegetais. Confere uma acidez penetrante e óptima estrutura. Enriquece vinhos de lote e pode ser vinificada em extreme. Recentemente, a Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes (CVRTM) propôs alterações à lista das castas autorizadas, proposta que se encontra em apreciação no IVV.

Abrir para o mundo

Para além das condições climatéricas, o isolamento da região transmontana do resto do país e a dificuldade de comunicações (basta lembrar a existência da segunda língua oficial em Portugal – Mirandês) também contribuíram para a difusão da vinha nas suas terras – para beber vinho, o agricultor teve que o produzir. Praticamente todo o vinho produzido consumia-se dentro da região. Era bastante rústico, não correspondia aos gostos refinados de hoje e dificilmente competia com os vinhos mais sofisticados produzidos noutras regiões.

O reconhecimento da Denominação de Origem (DO Trás-os-Montes) e IG Transmontano, em 2006, deu um novo impulso à região. Segundo Ana Chaves, da CVRTM, “a aposta na promoção e comunicação tem resultado num aumento significativo do volume de exportação, sendo que aproximadamente 15% do vinho produzido na região é exportado para 17 diferentes países, sendo Brasil, França, Suíça, Alemanha e EUA os principais”. Segundo aos dados da CVRTM o vinho certificado corresponde a cerca de 3 milhões de garrafas por ano, sendo aproximadamente 70% de vinho tinto e 30% de vinho branco.

Estão presentes 120 marcas transmontanas no mercado e já existem produtores de vinhos com qualidade impressionante (e a nossa Grande Prova confirma isso mesmo), como a Costa Boal Family Estates, a Quinta de Arcossó, a Valle Pradinhos, a Valle de Passos, a Quinta Serra d’Oura, ou Quinta do Sobreiró, só para nomear alguns. São competentes e dinâmicos, capazes de projectar a imagem da região noutra dimensão, criando valor e notoriedade. Não faltam, pois, as condições para produzir vinhos autênticos e com carácter diferenciador. Agora é preciso ganhar o reconhecimento por parte dos enófilos e consumidores. Depois da nossa prova, estou certa de que a região de Trás-os-Montes ainda vai dar que falar.

Lagares Rupestres: regresso ao futuro

No concelho de Valpaços encontra-se a maior concentração (mais de uma centena) de lagares rupestres em Portugal. São de diferentes formas – rectangulares, quadrados e até circulares – escavados em maciços graníticos, mais predominantes em freguesias onde houve uma maior ocupação romana, como Santa Valha. Segundo o professor geólogo Adérito Medeiros Freitas, autor do livro “Lagares Cavados na Rocha”, os lagares “na generalidade, são romanos” e os mais antigos poderão reportar há dois mil anos ou mesmo a mil antes de Cristo”.

Sem dúvida é um grande legado histórico, um património que uma vez identificado não pode retornar ao esquecimento. Por isso já há 2 anos fazem-se os ensaios de produção de vinhos desta forma ancestral – confidenciou Ana Chaves, da CVRTM. Em 2016 realizou-se a primeira colheita de 600 garrafas e em 2018 foi repetida a experiência. Já foi preparada a documentação para certificação dos vinhos feitos em lagares rupestres e, brevemente, a história da região poderá conhecer o seu futuro.

-

Delectatio

Tinto - 2017 -

Galelo

Tinto - 2017 -

Palmeirim D’Inglaterra

Tinto - 2015 -

Encostas de Sonim Vinhas Velhas

Tinto - 2014 -

Quinta do Sobreiró de Cima Único

Tinto - 2015 -

Secret Spot

Tinto - 2014 -

Head Rock

Tinto - 2015 -

The Lost Corner

Tinto - 2017 -

Valle de Passos

Tinto - 2015 -

Quinta de Arcossó Bago a Bago

Tinto - 2015 -

Palácio dos Távoras Gold Edition

Tinto - 2016 -

Delectatio

Branco - 2018 -

Palmeirim D’Inglaterra

Branco - 2018 -

Encostas de Sonim

Branco - 2018 -

Valle de Passos

Branco - 2017 -

Quinta Serra d’Oura

Branco - 2016 -

Valle Pradinhos

Branco - 2018 -

Quinta do Sobreiró de Cima

Branco - 2017 -

Palácio dos Távoras Vinhas Velhas

Branco - 2016 -

Quinta de Arcossó

Branco - 2015

O Melhor do Alentejo: 57 tintos apaixonantes

Provar mais de meia centena de tintos alentejanos de topo é depararmo-nos com um conjunto de vinhos de grande categoria, espelhando conceitos e perfis muito distintos. Entre estilos mais “clássicos” e outros mais “modernos”, o Alentejo é todo um mundo onde a qualidade é o denominador comum. TEXTO Mariana Lopes […]

Provar mais de meia centena de tintos alentejanos de topo é depararmo-nos com um conjunto de vinhos de grande categoria, espelhando conceitos e perfis muito distintos. Entre estilos mais “clássicos” e outros mais “modernos”, o Alentejo é todo um mundo onde a qualidade é o denominador comum.

TEXTO Mariana Lopes FOTOS Mário Cerdeira

O Alentejo tem muitas faces. É como se fosse um prisma que refracta a luz, originando várias cores. A sua multiplicidade de solos, castas, climas e até de conceitos, tornam-no numa região muito rica, apaixonante, diversa, e que transpõe tudo isso para os seus vinhos. Fazer uma prova como esta, de quase 60 tintos do mesmo segmento, já não é um “gira o disco e toca o mesmo”, como seria há uma dezena de anos. São todos diferentes, mesmo que a identidade regional esteja quase sempre presente.

Há duas coisas muito interessantes numa Grande Prova, as curiosas conclusões a que se chega, por comparação, e as várias opiniões, por vezes completamente díspares, das pessoas com quem se fala, quer sejam enólogos ou administradores das empresas. E indagar sobre o que estes pensam sobre as tais conclusões, é ainda mais divertido. Mas vejamos o que se espremeu de tudo isto. Em primeiro lugar, o Alicante Bouschet tem cada vez mais domínio nos lotes, e até em estreme. Mas apesar de uma certa rusticidade habitual na casta, os vinhos que a comportam mostraram-se elegantes, com essa rusticidade bem domada. Pedro Baptista, enólogo da Fundação Eugénio de Almeida e criador de um dos três vinhos melhor classificados na prova, o Scala Coeli Alicante Bouschet, explica que esta casta “acaba por ser muito interessante e importante no Alentejo porque guarda muito bem a acidez, sobretudo na fase de maturação fenólica. Este Scala Coeli, por exemplo, já foi vindimado perto do início de Outubro”, e acrescenta que “por outro lado, esta personalidade de bosque que o Alicante tem, faz dele um vinho muito apelativo”. Quanto à domesticação da rusticidade, afirma que “tem que ver com o momento da vindima e com o saber esperar pelo ponto ideal dos taninos, e para isso é preciso sensibilidade. Além disto, com rigor controlado na produção e solos menos ricos, ele consegue dar a concentração que procuramos, mas também o equilíbrio correcto”.

Já Hamilton Reis, enólogo de Cortes de Cima e de outro dos vencedores da prova, o Cortes de Cima Reserva, concorda com a necessidade de ser controlado na vinha, de forma a produzir menos, mas tem outra convicção quanto à “meiguice” da casta: “O Alicante é uma casta tramada, não é simples como as pessoas dizem. Produz de forma desmesurada e, para ter a identidade que queremos dele, necessita de ter produções menores, entre 7 e 8 toneladas por hectare. Se o deixarmos à solta, pode chegar facilmente às 15”. Na adega, diz ser “um erro extraí-lo demais, porque fica com os tais taninos rústicos. Com maturações delicadas e bem pensadas, e vinificação com engaço, por exemplo, funciona muito bem. É preferível usar um pouco de engaço e acalmar nas maturações. Em vinhas novas, também é difícil obter equilíbrio, tem de ser de uma vinha com alguns anos, para se domesticar a ele próprio. O mesmo acontece com a Touriga Franca”, desenvolveu. Susana Esteban, autora do Procura Vinhas Velhas e também consultora no Monte da Raposinha (produtor do Furtiva Lagrima, que é um 100% Alicante Bouschet), tem uma teoria para esta “tendência”. “O Alicante sempre esteve muito presente nos topos de gama do Alentejo, a questão é que cada vez se fazem melhores vinhos, então há mais com Alicante”. E adiantou que “para o domar, utilizo madeira porque acho que precisa dela, mas com cuidado e, na vinificação, vou mantendo muita atenção à maceração, fazendo uma extracção adequada a cada ano”. Para Luís Patrão, enólogo da Herdade de Coelheiros desde 2016 (o Tapada de Coelheiros Garrafeira ficou no pódio desta prova), é tudo uma questão de identidade. “O Alentejo está a entrar numa nova era, à procura da sua identidade. Neste novo tempo, a identidade para o Alentejo será o Alicante Bouschet. Ele destaca-nos das outras regiões e, talvez por isso, seja essa a tendência”, afirmou. “No caso de Coelheiros, tínhamos muito pouco Alicante mas, agora que eu e esta equipa entrámos, passará a ser a dominante nos vinhos. Terá de ser domesticada através de uma boa viticultura, até de uma condução diferente na vinha. Um factor muito importante é o estágio de barrica e também o de garrafa. É uma casta relativamente neutra de aroma e ganha muito com o estágio em garrafa, onde os terciários começam a aparecer. É isso que a torna não especial”.

Já Hamilton Reis, enólogo de Cortes de Cima e de outro dos vencedores da prova, o Cortes de Cima Reserva, concorda com a necessidade de ser controlado na vinha, de forma a produzir menos, mas tem outra convicção quanto à “meiguice” da casta: “O Alicante é uma casta tramada, não é simples como as pessoas dizem. Produz de forma desmesurada e, para ter a identidade que queremos dele, necessita de ter produções menores, entre 7 e 8 toneladas por hectare. Se o deixarmos à solta, pode chegar facilmente às 15”. Na adega, diz ser “um erro extraí-lo demais, porque fica com os tais taninos rústicos. Com maturações delicadas e bem pensadas, e vinificação com engaço, por exemplo, funciona muito bem. É preferível usar um pouco de engaço e acalmar nas maturações. Em vinhas novas, também é difícil obter equilíbrio, tem de ser de uma vinha com alguns anos, para se domesticar a ele próprio. O mesmo acontece com a Touriga Franca”, desenvolveu. Susana Esteban, autora do Procura Vinhas Velhas e também consultora no Monte da Raposinha (produtor do Furtiva Lagrima, que é um 100% Alicante Bouschet), tem uma teoria para esta “tendência”. “O Alicante sempre esteve muito presente nos topos de gama do Alentejo, a questão é que cada vez se fazem melhores vinhos, então há mais com Alicante”. E adiantou que “para o domar, utilizo madeira porque acho que precisa dela, mas com cuidado e, na vinificação, vou mantendo muita atenção à maceração, fazendo uma extracção adequada a cada ano”. Para Luís Patrão, enólogo da Herdade de Coelheiros desde 2016 (o Tapada de Coelheiros Garrafeira ficou no pódio desta prova), é tudo uma questão de identidade. “O Alentejo está a entrar numa nova era, à procura da sua identidade. Neste novo tempo, a identidade para o Alentejo será o Alicante Bouschet. Ele destaca-nos das outras regiões e, talvez por isso, seja essa a tendência”, afirmou. “No caso de Coelheiros, tínhamos muito pouco Alicante mas, agora que eu e esta equipa entrámos, passará a ser a dominante nos vinhos. Terá de ser domesticada através de uma boa viticultura, até de uma condução diferente na vinha. Um factor muito importante é o estágio de barrica e também o de garrafa. É uma casta relativamente neutra de aroma e ganha muito com o estágio em garrafa, onde os terciários começam a aparecer. É isso que a torna não especial”.

Fluxo de imigração

Se se nota bem a predominância de Alicante Bouschet, também é verdade que castas ditas mais recentes, ou menos tradicionais no Alentejo, desempenham um papel considerável nos lotes da região. A Touriga Nacional, por sua vez, é um bom exemplo disso. É aqui que surge a “velha-nova” questão: a sua presença desvirtua, ou não, o carácter alentejano? Afecta, ou não, a sua expressão? É certo e sabido que esta “top model”, como a apelidou Luís Lopes em editorial antigo, chama a atenção onde quer que esteja, polvilhando notas florais expressivas e por vezes cítricas no aroma dos vinhos, mas será que arrebata sempre tudo o que as outras castas conferem, matando assim um sentido de lugar? Luís Cabral de Almeida, enólogo da Herdade do Peso (Sogrape) e do vinho Essência do Peso, é seguro nas suas palavras: “Eu vou contra a opinião da maior parte dos meus colegas. A Touriga Nacional não é diferente do Cabernet no que toca a marcação, por exemplo. Mas claro, tem de ser utilizada com medida. A preocupação é engarrafar vinhos com carácter regional, obviamente, mas é possível tê-lo com essas castas. No nosso caso, estamos muito contentes com a Touriga Nacional. É de ciclo longo e permite-nos garantir acidez. Na nossa zona, confere um carácter arbustivo e não floral, sempre com elegância de taninos, dando prolongamento em boca. Hamilton Reis concorda, e reforça, dizendo que “no nosso Reserva nunca passei sem ela, embora variando na quantidade. Na sua vertente mais fresca, elegante e precisa, a Touriga Nacional entrega ao meu vinho finesse. Nunca deixamos transparecer a expressão da casta propriamente dita, apenas a sua elegância. A Syrah, por exemplo e também neste vinho, também costuma marcar bastante, mas nós não deixamos que comande. Apenas consentimos que o Aragonez comande. É o piloto aromático do vinho. Para mim, a Touriga Nacional não desvirtua, principalmente se usarmos uma que sabemos ser apropriada para um determinado lote, que nem todas são. Uso-a apenas como casamenteira, agregadora de lote”. Na óptica do produtor, Duarte Leal da Costa, da Ervideira, está convicto das vantagens da casta no Alentejo, atestando que “sou favorável a castas novas que já comprovaram melhorar os vinhos do Alentejo. Se for apenas para ter diferente, como o caso do Pinot Noir, não fazem falta nenhuma. Se a Touriga Nacional veio dar coisas boas aos lotes, como o Alvarinho também o fez, sou completamente a favor. Não é uma monocasta para o Alentejo, mas em lote, sim”. Usando do princípio do contraditório, temos Luís Patrão e Pedro Baptista. O primeiro, refere que a Touriga Nacional “afecta e retira um bocadinho de identidade. Ela domina, é assertiva no nariz. É importante no Alentejo para fazer vinhos de entrada, mais jovens, por exemplo. Mas para um público que procura diferenciação, não”, e acrescenta que “há quatro ou cinco anos, a Touriga estava em todos os lotes, caiu-se no exagero. Em sobrematuração, é tudo menos elegante, entra nas compotas. No Alentejo central, é difícil”. Pedro Baptista, na mesma linha de pensamento, retorque que “a Touriga Nacional talvez seja, das mais recentes, com que temos de ter mais cuidado na utilização nos lotes. É importante salvaguardarmos que as características mais importantes dos vinhos alentejanos estejam lá. No entanto, se houver um controle efectivo, e até institucional, sobre isso, tudo tem lugar”.

Moderno vs. Clássico

Esta questão das castas recentes e das antigas, leva imediatamente a outra. São bem evidentes dois estilos base nos vinhos do Alentejo, um mais moderno, assente na pureza de fruta, onde a Touriga Nacional (e a Syrah) muitas vezes tem um papel, e outro mais clássico, no qual predominam notas balsâmicas, resinas, vegetal seco, especiarias. Seria de esperar que os produtores e os enólogos se identificassem mais com um ou com outro, mas isso acontece com poucos. Hamilton Reis e Duarte Leal da Costa são os únicos com uma preferência clara. “O estilo clássico é o que me diz mais, mas na Cortes de cima faço os dois e no mesmo segmento, dos topos de gama. O Reserva é mais clássico e o Incógnito mais moderno”, diz Hamilton. Duarte Leal da Costa é mais radical: “O nosso estilo é mais o da elegância. O problema dos clássicos poderosos é que ao primeiro copo dizemos ‘uau!’ e ao terceiro estamos enjoados”. Uffa, esta foi forte. Mas ninguém podia ter feito da Ervideira o que ela é hoje sem esta franqueza e pragmatismo. Pedro Baptista fala do caso da Fundação Eugénio de Almeida, e expõe que “sendo o Cartuxa que define a casa, será o estilo mais clássico a prevalecer. Mas quando falamos do Scala Coeli, que tentamos que seja símbolo de vitalidade e de outras interpretações da uva, depende da casta que escolhemos em cada ano. Gosto dos dois estilos porque é uma questão de enquadramento. A minha base, e onde me sinto melhor, é a trabalhar a pureza da fruta e o que ela nos dá”. Luís Patrão também toca nos dois estilos, fazendo essa diferenciação entre gamas. “Acho que há espaço para os dois e gosto dos dois”, declara.

A importância do equilíbrio

Praticamente todos os vinhos da prova têm um grau alcoólico de elevado a bastante elevado. Muitos com 14,5%, alguns com 15% e até dois com 16%. Mas o que é surpreendente é a frescura transversal a todos estes tintos, mesmo com evidentes maturações. Para Susana Esteban, é o factor “serra” que lhe dá o equilíbrio. “No meu caso, é o terroir, a serra de São Mamede, e isso foi o que me cativou nela. São solos de granito, o que também contribui em muito para a frescura deste Procura Vinhas Velhas”, explicou. Luis Cabral de Almeida toca num ponto em que todos estão de acordo, a viticultura: “Cada vez temos melhor viticultura. O grande desafio do Alentejo é mostrar que se fazem vinhos de alto nível e de grande equilíbrio, e isso está a conseguir-se agora. O negócio de vinho barato no Alentejo está a desaparecer, porque já todos percebemos que temos de trabalhar muito perto da vinha e vindimar na altura certa, sobretudo. Antigamente, nesta região, estava tudo vendido à partida, não se pensava como agora. Hoje, os produtores e enólogos têm de se virar para dentro da vinha, perceber o que lá há e o que é preciso fazer para produzir vinhos mais caros, e isso são vinhos que têm obrigatoriamente de ter grande equilíbrio. No Alentejo, dois dias de atraso na colheita podem significar um desequilíbrio total”. Pedro Baptista fala de exposição solar e da sua experiência no biológico (a FEA tem 160 hectares em produção bio, 35 dos quais certificados), defendendo que “o álcool no Alentejo é sempre um assunto presente. Fazer vinhos que atinjam um grau de maturação completo sem álcool elevado é muito difícil. Mas a questão aqui é o equilíbrio ácido. Por exemplo, neste Alicante do Scala Coeli (talhão bio) há uma exposição Norte que o protege do excesso de calor, e isso conta muito. Se tivermos condições de solo, exposição, castas, e um bom equilíbrio entre a área foliar e a quantidade de fruta, está aqui a resposta. E outro factor: pela minha experiência de 12 anos no biológico, já constatei que a percepção de acidez é muito diferente nesse modo de produção. A percepção de acidez e frescura é mais directa, mais óbvia, mais limpa”. Hamilton Reis, por sua vez, desmistifica o conceito de frescura, e afirma que “tem a ver com os taninos, se forem bem trabalhados, dão frescura ao vinho. As pessoas muitas vezes confundem tanino com acidez do vinho. Os taninos bem casados entregam muita frescura e reactividade de boca. Daí o engaço ser tão interessante para o Alicante. Engaço bem maduro, claro”. A fugir da tendência, e como não poderia deixar de ser, está o Conde d’Evideira Private Selection, com apenas 13%. Na prova, ficou ao lado de grandes vinhos com álcool bem mais elevado. A isso, Duarte Leal da Costa responde que “apenas é preciso saber trabalhar. Na Ervideira, em finais de Julho, começamos a fazer o gráfico de evolução da maturação das uvas. Temos capacidade de vindima e de vinificação, então podemos controlar tudo, e quando entendemos que as uvas estão no ponto ideal de maturação, ordenamos a colheita ao campo. Não é o que o campo manda, mas o que a adega manda por análise do que se passa no campo”.

Além do factor “F”, de frescura, temos o factor “M”. Nestes topos de gama, é cada vez mais reduzida a percepção de madeira, isto é notável, principalmente se tivermos em conta o segmento de preço e que praticamente todos a têm. Luís Patrão justifica: “O Alentejo, nesta nova fase, percebeu que o exagero não era o caminho. A procura é cada vez mais pelo que vem da vinha, com discrição no uso da madeira. Todos os meus vinhos passam por madeira, em todas as regiões em que trabalho, mas esta nunca se sente. Hoje, a aposta de Coelheiros é nos foudres. Quando tive de renovar o parque de barricas desta casa, foi a melhor forma que encontrei, os formatos grandes, fazendo também estágios longos”. Hamilton Reis fala de um “shift” na maneira de operar das tanoarias e algo que muitas vezes é esquecido: a higiene. “Essa tem sido a evolução do paradigma dos vinhos, até a nível nacional. A madeira é cada vez mais para entregar complexidade, profundidade e reactividade. Consegue-se com menos carvalho novo, muito menos americano do que no passado e tempos de contacto com as barricas muito menores. Existem tanoarias, bosques e tostas cada vez mais adequados aos dias de hoje. Temperaturas também muito mais controladas e baixas, o que dá muito menos impacto aromático de barrica. Todos nós temos vindo a baixar a percentagem de madeira e também a higienizar muito mais as madeiras”, expõe. Luís Cabral de Almeida passou a utilizar tonéis, e apenas utiliza barricas para o Syrah, porque “os 3000 litros não estragam o sentido de origem, mas dão estrutura. O tonel respeita o que queremos engarrafar, os taninos e a acidez da uva, e não interfere, apenas ajuda a amadurecer. O Essência do Peso é o primeiro a ser lançado estagiado nos tonéis (a parte do Alicante Bouschet)”. Pedro Baptista reforça a importância das tostas, “estamos a trabalhar com tostas longas, ditas borgonhesas, mais suaves. Por vezes, fazemos alguma bâtonnage nos tintos, o que também permite essa melhor integração. Há um respeito pelo vinho muito grande”.

Todos os enólogos e produtores têm um input útil e relevante a dar, sobre todas estas matérias e mais algumas. Pudesse-se entrevistar todos os da região, ficaríamos completos, retirando o melhor de cada contribuição. Quase como uma geringonça do vinho, em bom. Talvez um dia.

O Alentejo é o perfeito exemplo da dispersão cromática, um autêntico arco-íris na sua diversidade e qualidade. Estes 57 tintos topos de gama são a prova disso. Infeliz aquele que pensar o contrário.

Nota: A disposição dos vinhos encontra-se aleatória.

-

Torre do Frade

Tinto - 2008 -

Rosa Santos Família

Tinto - 2015 -

Poliphonia

Tinto - 2015 -

Monsaraz Gold Edition

Tinto - 2017 -

Mingorra

Tinto - 2015 -

Herdade Perdigão

Tinto - 2016 -

Herdade da Rocha

Tinto - 2015 -

AR

Tinto - 2016 -

Aldeias de Juromenha

Tinto - 2015 -

Quinta da Fonte Souto

Tinto - 2017 -

Quetzal

Tinto - 2015 -

Paulo Laureano Vinhas Velhas

Tinto - 2016 -

Nunes Barata

Tinto - 2013 -

Monte do Pintor

Tinto - 2017 -

Monte da Contenda

Tinto - 2017 -

Monte Cascas

Tinto - 2015 -

Inevitável

Tinto - 2017 -

Herdade Paço do Conde Winemakers Selection

Tinto - 2016 -

Herdade do Moinho Branco

Tinto - 2015 -

Herdade Grande

Tinto - 2015 -

Herdade da Calada Baron de B

Tinto - 2014 -

Herdade das Servas

Tinto - 2015 -

Freixo Family Collection

Tinto - 2015 -

Comenda Grande

Tinto - 2014 -

Bombeira do Guadiana

Tinto - 2016 -

Blog

Tinto - 2016 -

Adega de Borba

Tinto - 2015 -

Tapada do Chaves

Tinto - 2014 -

T Quinta da Terrugem

Tinto - 2014 -

Herdade do Rocim Clay Aged

Tinto - 2017 -

Ravasqueira Premium

Tinto - 2014 -

Perescuma nº1

Tinto - 2015 -

Morais Rocha

Tinto - 2013 -

Malhadinha

Tinto - 2015 -

Herdade dos Grous

Tinto - 2016 -

Herdade do Sobroso

Tinto - 2017 -

Herdade de São Miguel The Friends Collection

Tinto - 2015 -

Essência do Peso

Tinto - 2017 -

Esporão Vinha do Badeco

Tinto - 2014 -

Conde d’Evideira Private Selection

Tinto - 2017 -

Comendador Leonel Cameirinha

Tinto - 2015 -

Bojador

Tinto - 2015 -

Alyantiju

Tinto - 2017 -

Adega Mayor Reserva do Comendador

Tinto - 2015 -

Zambujeiro

Tinto - 2015 -

Procura Vinhas Velhas

Tinto - 2015 -

Preta Cuvée David Booth

Tinto - 2015 -

Marquês de Borba

Tinto - 2015 -

Marmelar

Tinto - 2014 -

J de José de Sousa

Tinto - 2015 -

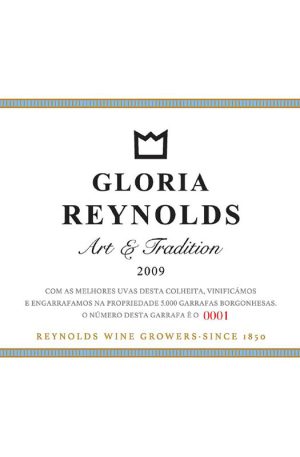

Gloria Reynolds

Tinto - 2009 -

Furtiva Lagrima

Tinto - 2015 -

Dona Maria

Tinto - 2014 -

Tapada de Coelheiros

Tinto - 2012 -

Scala Coeli

Tinto - 2016 -

Cortes de Cima

Tinto - 2014 -

Quinta do Paral Vinhas Velhas

Branco - 2017

Edição n.º32, Dezembro 2019

Douro tinto, a hora dos magníficos

São grandes tintos do Douro, mas são sobretudo grandes vinhos em qualquer parte do mundo. Em poucas décadas, muitos dos vinhos não fortificados da região saíram de um quase anonimato para se tornarem nomes distinguidos pelos apreciadores de todo o mundo. A viticultura de montanha e a enorme diversidade da região fazem do Douro um […]

São grandes tintos do Douro, mas são sobretudo grandes vinhos em qualquer parte do mundo. Em poucas décadas, muitos dos vinhos não fortificados da região saíram de um quase anonimato para se tornarem nomes distinguidos pelos apreciadores de todo o mundo. A viticultura de montanha e a enorme diversidade da região fazem do Douro um cadinho onde se constrói a excelência.

TEXTO João Paulo Martins

FOTOS Ricardo Palma Veiga

A região do Douro parece ter um íman, algo que atrai de forma irresistível quem se aproxima. Não são só os visitantes turistas, são também os profissionais do sector, sejam eles jornalistas, sommeliers, importadores, distribuidores e todos os apreciadores de vinho. A paisagem e as qualidades naturais da região para originar um grande vinho são razões que bastam para que a tal atracção não tenha parado de crescer nos últimos anos. É verdade que há um “visitante de raspão” que passa sem verdadeiramente entrar na região, que vê a paisagem do seu barco de turismo e que não chega a entender nada de nada, mas, e ainda bem, há cada vez mais turistas que querem ver, falar, palmilhar caminhos e descobrir os vinhos do Douro. Para um turismo de qualidade requer-se uma oferta que lhe corresponda e o Douro tem conhecido um enorme desenvolvimento neste campo. Todos beneficiam com isso. O tema da atracção poderia estender-se a uma quantidade de produtos que se dão muito bem na região, desde o azeite aos produtos hortícolas, dos citrinos aos frutos secos. Terra abençoada dizem uns, terra difícil e muitas vezes ingrata dizem os que lá vivem.

A produção de vinho DOC Douro interessa cada vez a mais produtores que tradicionalmente já eram produtores de uvas para Porto. Não se estranha assim que surjam constantemente novas marcas que procuram entrar no mercado em patamares elevados de preço, o que não é fácil. Não é fácil vender, desde logo por falta de empresas de distribuição dispostas a agarrar mais uma marca; e o consumidor precisa de reconhecer uma qualidade continuada à marca para estar disponível para pagar caro por uma garrafa. Muitos desses vinhos são editados em quantidades muito limitadas que, por outro lado, não chegam a todo o país. O tema é de difícil resolução e a oferta de vinhos DOC Douro a preços elevados é muito, muito grande. A qualidade poderá amplamente justificar o que se paga, mas esse não é o único factor a ter em conta na formação do preço de uma garrafa de vinho.

A região continua a produzir mais Vinho do Porto do que DOC Douro, com o Cima Corgo a ser a principal sub-região, logo seguida pelo Baixo Corgo e, bem mais abaixo, o Douro Superior. No total falamos, dados relativos a 2018, de cerca de 38,5 milhões de litros, sensivelmente metade do que a região produz em Vinho do Porto. Já em termos de vinho comercializado, o Douro já suplantou o Porto em virtude da lei do terço que obriga os operadores do Vinho do Porto a apenas poderem comercializar 1/3 do stock. Os vinhos IG Duriense (que conhecemos pelo nome de Vinhos Regionais) têm aqui uma expressão muito pequena, principalmente se comparados com outras regiões do país. Do ponto de vista das variedade de uva utilizadas, as principais são as tradicionais (ver caixa) e as castas vindas de fora (da região ou do país) são raramente plantadas. Temos assim uma área de vinha de cerca de 40 000 hectares aptos à produção de vinhos Douro e um pouco mais de mil agentes (1.082), que vão dos pequenos produtores-engarrafadores aos armazenistas (engarrafadores não vinificadores) e grandes empresas produtoras.

Da produção ao comércio

Os vinhos DOC Douro não são dos mais consumidos entre nós (estão bem atrás do Alentejo e Vinho Verde, por exemplo) mas são dos que têm mais procura em alguns segmentos do mercado, nomeadamente na gama média/alta dos apreciadores. Jaime Vaz, da Garrafeira Nacional em Lisboa, tem cerca de 500 referências de vinhos do Douro. Neste número incluem-se, naturalmente, várias colheitas da mesma marca (Pintas, Quinta do Vale Meão, por exemplo) e se pensarmos apenas em marcas diferentes, diz-nos Jaime, serão cerca de 400. O negócio de uma garrafeira é bem diferente do de uma grande superfície e aqui vêm sobretudo consumidores que são conhecedores e estrangeiros que procuram os grandes nomes da região. Não se estranha assim que cerca de metade dos vinhos que estão disponíveis nas prateleiras se situem numa gama de preço acima dos €40. A procura tem crescido, têm sido acrescentadas novas marcas mas nada que “dê vazão” à quantidade enorme de produtores que aparecem na loja com a expectativa de ali poderem vender os seus vinhos. As mais recentes entradas na lista da Garrafeira Nacional contemplam a Quinta da Vacaria, Quinta da Zaralhôa, Quinta do Côtto e Quinta do Vale da Perdiz (marca Cistus). Conseguir vender é o enorme desafio dos pequenos produtores.

[/vc_column_text][vc_column_text]

O negócio dos vinhos na região tem matizes que se têm alterado, tal como as condições climáticas. Tradicionalmente a zona do Baixo Corgo – fértil e com grande pluviosidade – era sobretudo a região onde se faziam vinhos do Porto das entradas de gama, onde se colhiam uvas com baixa graduação e pouca estrutura. A situação está a alterar-se com as mudanças climáticas e, ironicamente, para melhor. Segundo Paulo Ruão, enólogo da empresa Lavradores de Feitoria, a diminuição da chuva no Baixo Corgo veio a beneficiar os vinhos e, onde antes se encontravam vinhos com 11% de álcool hoje vendem-se com 13% e, mais importante, “os vinhos têm mais estrutura também por via de uma melhor viticultura; na zona de Mesão Frio, que está a ser cada vez mais procurada, conseguem-se comprar hoje vinhos de uma qualidade muito superior à que estávamos habituados há apenas 5 anos”. Este fenómeno liga-se directamente às alterações climáticas e, ainda segundo Paulo Ruão, “o desafio do futuro próximo é muito mais a adaptação das melhores castas do que a introdução da rega”.

É também esta a opinião de Manuel Vieira, enólogo consultor, que não se mostra muito preocupado com o futuro uma vez que “há que tirar partido do património de castas que temos e escolher as que melhor possam responder; também a localização das vinhas passará a ter uma importância fundamental e as encostas viradas a norte e as vinhas em altitude que outrora eram consideradas zonas menores, terão no futuro um papel fundamental”. Neste novo quadro é possível que se tenha de tomar mais atenção aos porta-enxertos, escolhendo sobretudo os mais resistentes à seca (que eram os que tradicionalmente e usavam na região) e é provável que algumas castas tendam a perder importância, como a Tinta Barroca, Tinta Amarela e Tinta Roriz. Ainda sobre o tema das castas, quer Manuel Vieira quer Paulo Ruão concordam com a capacidade da Touriga Nacional para responder a estes desafios mas há menos certezas em relação a castas que têm sido muito faladas como a Sousão, que precisa de clima fresco, como nos Verdes (Ruão) e a Alicante Bouschet que produz bem mas ainda é cedo para se perceber se será casta com muito futuro. E castas que antes amadureciam mal (como a Tinta Francisca) estão agora a dar muito boa resposta.

Há aqui um enorme desafio que se coloca às empresa e produtores: pesquisar, estudar e compreender muitas das castas antigas que estiveram “em arquivo” e apenas presentes nas vinhas velhas e que poderão responder bem às mudanças do clima. A região tem, no entanto, uma enorme vantagem, como salienta Paulo Ruão: o solo xistoso que permite a passagem das raízes entre os fragmentos da rocha e a capacidade do xisto de conservar alguma frescura mesmo em ambiente de pouca pluviosidade, são grandes vantagens, é algo de muito original no Douro”.

O negócio dos vinhos na região tem matizes que se têm alterado, tal como as condições climáticas. Tradicionalmente a zona do Baixo Corgo – fértil e com grande pluviosidade – era sobretudo a região onde se faziam vinhos do Porto das entradas de gama, onde se colhiam uvas com baixa graduação e pouca estrutura. A situação está a alterar-se com as mudanças climáticas e, ironicamente, para melhor. Segundo Paulo Ruão, enólogo da empresa Lavradores de Feitoria, a diminuição da chuva no Baixo Corgo veio a beneficiar os vinhos e, onde antes se encontravam vinhos com 11% de álcool hoje vendem-se com 13% e, mais importante, “os vinhos têm mais estrutura também por via de uma melhor viticultura; na zona de Mesão Frio, que está a ser cada vez mais procurada, conseguem-se comprar hoje vinhos de uma qualidade muito superior à que estávamos habituados há apenas 5 anos”. Este fenómeno liga-se directamente às alterações climáticas e, ainda segundo Paulo Ruão, “o desafio do futuro próximo é muito mais a adaptação das melhores castas do que a introdução da rega”.

É também esta a opinião de Manuel Vieira, enólogo consultor, que não se mostra muito preocupado com o futuro uma vez que “há que tirar partido do património de castas que temos e escolher as que melhor possam responder; também a localização das vinhas passará a ter uma importância fundamental e as encostas viradas a norte e as vinhas em altitude que outrora eram consideradas zonas menores, terão no futuro um papel fundamental”. Neste novo quadro é possível que se tenha de tomar mais atenção aos porta-enxertos, escolhendo sobretudo os mais resistentes à seca (que eram os que tradicionalmente e usavam na região) e é provável que algumas castas tendam a perder importância, como a Tinta Barroca, Tinta Amarela e Tinta Roriz. Ainda sobre o tema das castas, quer Manuel Vieira quer Paulo Ruão concordam com a capacidade da Touriga Nacional para responder a estes desafios mas há menos certezas em relação a castas que têm sido muito faladas como a Sousão, que precisa de clima fresco, como nos Verdes (Ruão) e a Alicante Bouschet que produz bem mas ainda é cedo para se perceber se será casta com muito futuro. E castas que antes amadureciam mal (como a Tinta Francisca) estão agora a dar muito boa resposta.

Há aqui um enorme desafio que se coloca às empresa e produtores: pesquisar, estudar e compreender muitas das castas antigas que estiveram “em arquivo” e apenas presentes nas vinhas velhas e que poderão responder bem às mudanças do clima. A região tem, no entanto, uma enorme vantagem, como salienta Paulo Ruão: o solo xistoso que permite a passagem das raízes entre os fragmentos da rocha e a capacidade do xisto de conservar alguma frescura mesmo em ambiente de pouca pluviosidade, são grandes vantagens, é algo de muito original no Douro”.

Desafios de futuro

Nos anos mais recentes a região conheceu um novo problema que em 2018 assumiu contornos de tragédia: a escassez de mão de obra na vindima. Os relatos que nos chegaram de produtores que queriam vindimar, tinham gente contratada e que no dia acordado tinham 5 pessoas quando tinham contratado 20 (este número é um mero exemplo) mostra bem o drama que se está a viver. O recurso a mão de obra estrangeira contratada apenas para a vindima não só é, dizem-nos, complicada do ponto de vista legal como tudo se agudiza por serem trabalhadores que vêm de países não produtores que de vinha nada percebem e de vinho não consomem. A solução, ainda com Paulo Ruão, tem duas direcções: pagar melhor a mão de obra e “já em 2019 notámos que por termos aumentado a jorna, tivemos menos dificuldade nos vindimadores e, nas zonas onde for possível, introduzir a máquina de vindimar”. As primeiras experiências no sentido da mecanização da vindima foram feitas pelo grupo Symington e os resultados são animadores. A Lavradores de Feitoria já usou este ano a vindima mecânica na zona vitícola do palácio de Mateus e os resultados, segundo Ruão, foram excelentes: “poder vindimar no dia e na hora que se quer, inclusivamente de noite, é um avanço tremendo; já estamos a rentabilizar a máquina alugando a produtores da zona.”

Charles e Rupert Symington estão a utilizar máquinas de vindimar em zonas difíceis com resultados animadores, sobretudo em patamares de um bardo. Não vai decorrer muito tempo para que se veja a replicação destas experiências.

Uma prova de excelência

Os vinhos que provámos são do melhor que se faz na região e em Portugal. Seria impossível estarem todos na nossa mesa de provas, mas percebe-se muito facilmente porque a região do Douro interessa a cada vez mais wine writers, winemakers, sommeliers e investidores estrangeiros. A originalidade do terroir do Douro é transmitida ao vinho e o que aqui tivemos é uma espécie de “passeio da fama” onde desfilam vinhos de enorme qualidade e carácter, vinhos que nos entusiasmam vivamente. O preço elevado a que muitos são vendidos é a certidão do reconhecimento nacional e internacional e reflecte a relação entre a oferta e a procura. São vinhos de excelência de uma região que, apesar dos desafios que enfrenta, atingiu já um elevadíssimo patamar. Sabendo que, com as condições de solo, clima, património varietal e sobretudo, dinamismo e talento dos seus viticólogos, enólogos e produtores, muito tem ainda para descobrir, crescer e oferecer aos apreciadores.

As tourigas e as outras

Tal como acontece com outras regiões, o Douro tem um universo muito extenso de variedades que podem entrar na composição dos lotes, quer de brancos quer de tintos. Nas vinhas velhas encontramos uma proliferação enorme de castas, algumas delas “esquecidas”, mas actualmente a conhecerem mais notoriedade, como a Alicante Bouschet, a Tinta Francisca, Tinta da Barca ou Tinta Carvalha, por exemplo. No entanto, apesar da escolha ser enorme, a verdade é que a história e a tradição foram impondo como mais importantes um conjunto relativamente restrito de castas. São estas que constituem a espinha dorsal dos tintos da região. Em primeiro lugar a Touriga Franca, desde sempre a casta mais plantada, a que mais adaptada está a um clima de intenso calor estival e de produtividade baixa; depois, a Touriga Nacional, com notável “boom” nos anos 90 e que veio a impor-se como casta diferenciadora, cada vez mais casada com a Touriga Franca. Muitos dos vinhos que avaliámos nesta prova resultam de lotes destas duas castas. A Tinta Roriz surge em seguida, já foi mais apreciada, mas continua a ser uma referência, fazendo parte do “núcleo duro” das castas durienses. Menos usada nos vinhos de topo, mas muito presente na região, a Tinta Amarela (Trincadeira). As castas “de tempero” estão a adquirir cada vez mais importância, como Sousão e Tinto Cão, agora acrescentadas das novas variedades renascidas, como a Donzelinho tinto, Bastardo, Casculho ou Malvasia Preta. A Tinta Barroca está tendencialmente a desaparecer dos vinhos DOC Douro sendo apenas usada para fazer Vinho do Porto. A produtividade, apesar de estar autorizada até aos 55hl/hectare, situa-se por norma nos 30 hectolitros, o que mostra a baixa produção que é característica da região.

-

Rola Vinha das Marias

Tinto - 2016 -

Quinta de Ventozelo

Tinto - 2016 -

Pacheca Lagar nº 1

Tinto - 2015 -

João & Maria

Tinto - 2014 -

Castello d’Alba

Tinto - 2017 -

Casa Velha

Tinto - 2016 -

Zom

Tinto - 2015 -

Vinhas do Cerval

Tinto - 2013 -

Vale de Pios as Tourigas

Tinto - 2007 -

Terras do Grifo

Tinto - 2015 -

Símbolo

Tinto - 2015 -

Quinta de S. José

Tinto - 2017 -

Quinta dos Quatro Ventos

Tinto - 2014 -

Quinta do Cume

Tinto - 2015 -

Quinta da Côrte

Tinto - 2015 -

Quinta das Brôlhas

Tinto - 2016 -

Passagem

Tinto - 2017 -

Pai Horácio

Tinto - 2015 -

Morvalley

Tinto - 2016 -

Maria de Lourdes

Tinto - 2016 -

Laura

Tinto - 2015 -

Fronteira

Tinto - 2016 -

Flor do Côa

Tinto - 2015 -

Charme

Tinto - 2017 -

Cadão Vinhas Velhas

Tinto - 2014 -

Borges

Tinto - 2015 -

Andreza

Tinto - 2015 -

Vértice

Tinto - 2017 -

Velhos Bardos

Tinto - 2017 -

Vallegre Vinhas Velhas

Tinto - 2015 -

Quinta do Vesúvio

Tinto - 2017 -

Quinta da Romaneira

Tinto - 2017 -

Quinta do Portal

Tinto - 2016 -

Quinta do Pessegueiro Plenitude

Tinto - 2015 -

Quinta dos Lagares VV 44

Tinto - 2014 -

Quinta da Gricha

Tinto - 2017 -

Quinta da Extrema Edição II

Tinto - 2016 -

Quinta do Crasto Vinhas Velhas

Tinto - 2016 -

Quinta da Carolina

Tinto - 2016 -

Monte Cascas Vinhas Velhas

Tinto - 2015 -

Maritávora

Tinto - 2016 -

La Rosa

Tinto - 2017 -

Foz Torto Vinhas Velhas

Tinto - 2016 -

Duorum Old Vines

Tinto - 2017 -

Duas Quintas

Tinto - 2017 -

Dona Matilde

Tinto - 2015 -

Dona Berta Vinha Centenária

Tinto - 2012 -

Cottas

Tinto - 2013 -

Tecedeiras

Tinto - 2017 -

Quinta da Leda

Tinto - 2016 -

Poeira 42 barricas

Tinto - 2016 -

Carvalhas

Tinto - 2017 -

Quinta do Vallado Field Blend

Tinto - 2017 -

Quinta do Vale Meão

Tinto - 2017 -

Quinta do Noval

Tinto - 2016 -

Pintas

Tinto - 2017 -

Lavradores de Feitoria Três Bagos

Tinto - 2015 -

Quinta dos Murças

Tinto - 2015

Edição Nº31, Novembro 2019

Bairrada, a excelência em tons de branco

A Bairrada é uma pequena região de grandes vinhos. E a sua dimensão qualitativa vai muito além da notoriedade dos sólidos tintos de Baga e dos frescos espumantes. Na verdade, a Bairrada é uma das melhores regiões do país para produção de belíssimos vinhos brancos, com uma longevidade invejável. TEXTO Valéria Zeferino FOTOS Ricardo Gomez […]

A Bairrada é uma pequena região de grandes vinhos. E a sua dimensão qualitativa vai muito além da notoriedade dos sólidos tintos de Baga e dos frescos espumantes. Na verdade, a Bairrada é uma das melhores regiões do país para produção de belíssimos vinhos brancos, com uma longevidade invejável.

TEXTO Valéria Zeferino

FOTOS Ricardo Gomez

Há até quem considere que a Bairrada é mais região de brancos do que de tintos e é fácil de perceber porquê. A casta predominante na Bairrada é a Baga, que amadurece tarde, muitas vezes ultrapassando as chuvas de equinócio e, quanto a chuva se prolonga, nem sempre consegue a melhor performance. As castas brancas, amadurecendo mais cedo, têm mais condições para uma maturação perfeita e consistente de ano para ano.

Esta prova evidenciou que os vinhos brancos da Bairrada são de altíssima qualidade e que melhoram substancialmente com o tempo em garrafa.

Em termos quantitativos, os vinhos brancos certificados (sem contar com os vinhos base para espumantes) são em minoria e correspondem a cerca de 20% da produção na Bairrada (de 400 a 450 mil garrafas). Isto deve-se a uma menor popularidade de brancos entre os consumidores e, tirando os Vinhos Verdes, a verdade é que o tinto predomina em todas as regiões do país.Condições edafo-climáticas

A Bairrada está situada no centro litoral do país, orientada no sentido Norte-Sul entre as cidades Águeda e Coimbra e os rios Vouga e Mondego. A leste fica naturalmente demarcada pelas serras do Caramulo e do Buçaco e a oeste estende-se até à orla marítima que exerce forte influência atlântica na região. O clima é temperado, com verões não demasiado quentes, invernos brandos e moderada amplitude térmica anual. As temperaturas médias anuais situam-se entre os 12,5˚C e os 15˚C (em comparação, no Alentejo varia de 15˚C a 17,5˚C). A maioria das zonas da Região da Bairrada usufrui de cerca de 2.500 horas de sol por ano. A precipitação vai de 800 a 1600 mm/ano (este último valor está ao nível da região dos Vinhos Verdes), aumentando de Oeste para Este e concentrando-se nos meses de Outono e Inverno.

Trata-se uma região bastante plana com colinas pouco acentuadas. As vinhas encontram-se plantadas entre os 40 e 120 m de altitude, o que faz sentir a influência Atlântica em toda a região. Geologicamente é muito heterogénea e os solos variam em composição de argila e calcário, com algumas zonas arenosas. Os solos mais argilosos precisam de ser bem drenados e dificultam a sua mobilização e os com mais calcário apresentam cor esbranquiçada e uma maior pedregosidade. Actualmente, conta com cerca de 6000 hectares de vinha.Marcos históricos

A cultura da vinha na região remonta à época da Reconquista cristã aos Mouros que teve início no século VIII. Demonstrou um grande crescimento nos séculos X – XII graças a ordens monásticas.

A produção de vinho estagnou após a demarcação da região do Douro em 1756, quando o Marquês de Pombal decretou o arranque das vinhas nas margens e campinas dos rios Mondego e Vouga. Para além de proteger a origem dos Vinhos do Porto, queria substituir o cultivo da vinha na região, que era abundante, pelo cultivo dos cereais, pois o pão escasseava.

No início do sêculo XIX, lentamente, a vitivinicultura bairradina começou a recuperar, mas mal o vinho voltou a ser valorizado, muitos produtores gananciosos cederam à tentação de plantar vinha em terrenos impróprios. Isto levou à primeira tentativa da demarcação na Bairrada que foi feita pelo político e cientista António Augusto Aguiar em 1867, baseada na relação entre constituição geológica dos terrenos e tipos de vinho.

O vinho de melhor qualidade chamava-se “Vinho de Embarque” e era destinado à exportação, e o vinho de qualidade mais fraca – “Vinho de Consumo” para o mercado interno. Os vinhos brancos de embarque eram produzidos na margem esquerda do rio Cértima até Óis do Bairro, São Lourenço do Bairro e Mogofores. No século passado, a partir dos anos 20, na Bairrada começaram a proliferar as Caves (Irmãos Unidos/Caves São João, Caves do Barrocão, Cave Central da Bairrada, Caves Messias, Caves Aliança, Caves Valdarcos, Caves Borlido, Caves Neto Costa, Caves do Solar de S. Domingos entre outras) que não tendo vinha própria, compravam vinho feito e estagiavam-no nas suas instalações. E não eram vinhos provenientes só da Bairrada, loteavam-se com os vinhos de outras regiões, nomeadamente Ribatejo, Beiras, Douro e Trás-os-Montes. A maior parte do vinho vendia-se a granel, algum em garrafões e muito pouco em garrafas. Os principais mercados de venda, para além do interno, eram as antigas colónias.

Os anos 50 foram marcados pela criação de adegas cooperativas – Adega de Cantanhede, de Mealhada, de Souselas, de Mogofores e Vilarinho do bairro. Até aos dias de hoje sobreviveu apenas a primeira.

Em meados da década de 70 com a independência das colónias, os produtores tinham que procurar mercados alternativos. O vinho foi canalizado para o mercado da saudade nos países europeus (França, Bélgica, Luxemburgo, Suíça e Alemanha) e nas Américas (Estados Unidos, Canadá, Brasil e Venezuela). Mas só este mercado também não era sustentável a longo prazo, à medida que os emigrantes da primeira geração regressavam à Patria e os seus filhos tinham hábitos diferentes. Os novos destinos de exportação trouxeram maiores exigências em termos de qualidade e assim a pouco e pouco começou-se a investir na modernização: higiene, novos equipamentos, cubas de inox, controlo de temperatura, clarificação dos mostos. Esta revolução tecnológica, que se deu um pouco por todo o país, contribuiu para a qualidade crescente dos vinhos – com aromas mais limpos, vinhos menos oxidativos e com óptimo equilibrio.

Em 1979 a Bairrada foi reconhecida como Denominação de Origem e procedeu-se à sua demarcação oficial que recentemente festejou os 40 anos. Nas decadas 70 e 80 surgem os primeiros produtores engarrafadores, que produzem vinho da sua vinha e com a sua marca. A demarcação, embora tenha colidido com o negócio de volume, encorajou os pequenos e médios produtores a avançarem com os seus projectos próprios.

Luís Pato, Quinta das Bágeiras, Casa de Saima, Campolargo, Sidónio de Sousa, entre outros, deram credibilidade e potenciaram a nova imagem da Bairrada a partir do início do século XXI.A polémica Maria Gomes

De acordo com os dados da Comissão Vitivinícola da Bairrada, 70% a 75% uvas produzidas na região são tintas, deixando os restantes 25 a 30% para castas brancas. A mais expressiva em termos de plantação é a Maria Gomes, conhecida noutras regiões como Fernão Pires, seguida de Bical e Arinto. Nos últimos anos registou-se um incremento de Cercial e Sauvignon Blanc. O Chardonnay é bastante valorizado para a produção de espumantes.

O trio principal para um lote bairradino consiste em Maria Gomes, Bical e Cercial, onde cada variedade tem o seu papel. A Maria Gomes, sendo a mais aromática das três, é responsável pelos aromas, sobretudo nos primeiros anos. O Bical dá corpo e untuosidade ao vinho e o Cercial contribui com a estrutura acídica.

A casta Maria Gomes, conhecida também como Fernão Pires no resto do país e que é a casta branca mais cultivada a nível nacional. A sua origem é desconhecida, mas foi mencionada em 1788 relativamente às regiões Tejo, Beiras e Douro. Alguns produtores constatam que nos encepamentos antigos esta casta na Bairrada apresenta uma morfologia ligeiramente diferente e tem bagos mais pequenos, que, provavelmente, poderão ser alguns dos clones diferentes de outras regiões.Maria Gomes amadurece cedo e tem uma curta janela de vindima, pois acumula muito açúcar e perde rapidamente a acidez. Muitas vezes é mal-amada pelos enólogos. As “culpas” são exuberância aromática e falta de acidez. João Soares, o enólogo da Messias aponta as mesmas razões “baixa acidez e normalmente com potencial de guarda reduzido, é muito terpénica, não deixa reflectir o solo”.

O produtor Nuno do Ó também confessa que não morre de amores por esta casta, mas se trabalhar com ela, prefere apanhá-la mais cedo “com carácter mais mineral e menos exuberante”.

Já Mário Sérgio da Quinta das Bágeiras defende a casta que, embora tenha menos acidez, tem aromas interessantes de geleia e floral. E a sua experiência diz-lhe que a qualidade depende da quantidade de uva na videira. A casta naturalmente é muito produtiva e este aspecto tem que ser controlado. Frequentemente colhe Maria Gomes em óptimo estado de maturação, com 14% de álcool, e perfeito equilíbrio ácido, com 7,5 g/l de acidez total e 3 pH.

O experiente Luís Pato, exemplo para muitos produtores de dentro e fora da região, planta a Maria Gomes em solo arenoso para manter acidez (no barro dá vinhos mais gordos), mas com rega, porque a casta é muito sensível ao stress hídrico, “os bagos mirram ainda antes de amadurecerem”. É uma casta muito importante para vinhos de entrada de gama, fornecendo-lhes aromas imediatos e apelativos, mas também ser a base de vinhos de topo.A elegante Bical

Bical, também apelidada como Borrado das Moscas devido às pequenas manchas castanhas que apresentam os bagos maduros. É uma casta autóctone, situada maioritariamente nas regiões das Beiras. Por não ter o porte erecto, dificulta a vida dos viticultores. É muito sensível aos ataques de oídio na floração e a sua produção varia bastante de ano para ano. Comporta-se melhor em solos medianamente férteis, com boa drenagem e não muito alcalinos.

Amadurece mais tarde do que a Maria Gomes, em meados de Setembro e é resistente à podridão graças aos seus cachos com bagos soltos.

É mais neutra em termos aromáticos, confere estrutura e corpo ao vinho. Atinge menos grau alcoólico do que a Maria Gomes e tem menos acidez do que a Cercial. Também tem que ser colhida no momento certo, porque “facilmente perde acidez numa semana”, refere Luís Pato.

O enólogo da Casa de Saima, Paulo Nunes, que também trabalha muito no Dão, confessa que nunca plantaria Bical no Dão, mas que na Bairrada com o clima Atlântico e neblinas matinais frequentes preserva muito melhor a acidez.

Já João Soares é um fã da Bical. Para ele, é a casta que melhor mostra a região, com notas de barro, iodo, maresia, se for apanhada atempadamente. Quando sobremadura desenvolve notas tropicais e de goiabas. Com idade, os vinhos de Bical evoluem para resinas e cera de abelha, fazendo lembrar o cheiro de pranchas de surf. Acha que não tem grande aptidão para ir à barrica e apresenta grande capacidade de envelhecimento em garrafa que considera o mérito da região.

Nuno do Ó também gosta de Bical pela sua austeridade e potencial de guarda. Aguenta vinificação oxidativa (o mosto fica acastanhado por uns tempos, mas depois já não oxida). Utiliza prensa aberta, onde os chachos vão com engaço. Prefere barricas usadas, porque a casta já tem aromas de especiaria e o excesso de barrica não lhe fica bem. Com 2-3 anos de guarda os vinhos cheiram a barro molhado.A nova estrela: Cercial

Deve ser uma das castas cujo nome provoca mais confusão, não só no meio de consumidores, mas também na sua classificação e caracterização histórica. Cercial da Bairrada não é a mesma casta que Cerceal Branco utilizado no Dão e Douro, e também não tem nada a ver com Sercial da Madeira (que no continente é chamado Esgana Cão). Apenas a acidez natural elevada é comum a estas três castas, de resto são bem diferentes.

Amadurece relativamente tarde e é suceptível à podridão dos cachos devido à sua película bastante fina. Tem aroma discreto e enorme capacidade de envelhecimento.

Na opinião de João Soares, a Cercial, tal como Bical, é bastante neutra aromaticamente (fruta branca delicada com um toque de bechamel) , “transparecem atlanticidade”, mas a Cercial é mais vertical, mais tensa.