Criada apenas em 1979, após vários anos de hesitações entre o poder político e os interesses dos agentes económicos, a Região Demarcada da Bairrada, antes de acolher regulamentação legal, já se afirmava há mais de dois mil anos nas práticas vitivinícolas, crendo-se, pelo menos, desde a romanização do território. Muitos são os testemunhos, enraizados nos vestígios arqueológicos, que nos reafirmam a vitivinicultura como uma das principais atividades agrícolas que se estenderam desde a ocupação romana e perduram até à atualidade.

Se porventura nos quisermos apoiar no rigor do suporte documental, pode atestar-se que, já no ano 950, o seu território era conhecido como região vinhateira, conforme nos revela um documento existente na Torre do Tombo referente a uma doação ao Mosteiro do Lorvão de terras e vinhas na Silvã (Mealhada). Um outro documento refere uma “vinha em Rippela sob o monte Buzacco”, em 1086. Ou uma outra doação àquele Mosteiro, de “uma casa em São João e vinha na Pocariça” (Cantanhede), em 1176.

Contudo, o documento mais curioso é datado de 1137, e encontra-se igualmente na Torre do Tombo, no qual “D. Afonso Henriques autoriza a plantação de vinha na herdade de Eiras, sob o caminho público de Vilarinum (Vilarinho do Bairro, Mealhada) ao monte Buzacco (Bussaco), com a condição de lhe darem 1/4 do vinho, sem mais encargos e eles fiquem com as primícias e décimas do vinho…”. Um testemunho de inigualável valor que atesta a qualidade do vinho ali produzido, o qual servia de meio de pagamento dos impostos ao Rei.

OS PRIMÓRDIOS DA BAIRRADA

Não se pense que a criação da Região Demarcada do Douro, peticionada por 14 dos “principais lavradores de Cima do Douro e Homens Bons da cidade do Porto”, estribados pela visão de Sebastião José de Carvalho, não terá tido influência em diversas outras regiões do país onde se cultivava vinha e produzia vinho. A representação dirigida ao rei D. José I, em 31 de Agosto de 1756, foi estabelecida por Alvará, confirmado a 10 de Setembro desse mesmo ano, demarcando e, diz-se, protegendo a região duriense dos demais territórios produtores.

Se é certo que a instituição da Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro somente aos vinhedos daquela região dizia respeito, a realidade mostrou-nos que, nos anos seguintes, houve extensas demandas legislativas que intervieram noutras zonas vinhateiras, determinando o arranque de diversas vinhas em “terrenos das vargens, lezírias e campinas” que fossem mais próprias, pela sua natureza, para nelas se promover a cultura cerealífera, tão necessária para a alimentação básica dos portugueses. Medidas drásticas que alteraram a paisagem vitivinícola portuguesa, dizimando a produção de vinha em larga escala. À data, tais medidas eram justificadas pela carência de cereais e falta de pão para o consumo das gentes. Por outro lado, visava-se diminuir a produção excessiva de vinho de qualidade inferior que, em concorrência desleal, acarretava elevados prejuízos para os de qualidade superior.

A região da Bairrada não terá ficado imune a estas medidas, por força dos alvarás que aplicaram a mesma lei às margens e campinas dos rios Mondego e Vouga e a mais terras que fossem de paul e lezírias. E, apesar de nesses alvarás se fazerem referências elogiosas aos vinhos produzidos “nos terrenos de Anadia, Mogofores e outros das mesma qualidade”, igualando estes vinhos aos criados nos “termos de Lisboa, de Oeyras, de Carcavelos, do Lavradio, de Torres Vedras, Alenquer…”, nesses tempos com notoriedade semelhante aos vinhos durienses, certo foi que, outro Alvará, agora de 18 de Fevereiro de 1766, já impunha como sujeição imediata o arranque de vinhas existentes em Anadia, Mogofores, Arcos, Avelãs de Caminho e Fermentelos”, terras bairradinas por excelência, duas delas citadas com louvor cinco meses antes.

Numa visão otimista, podemos considerar que o génio ímpar de Pombal, além de ter criado a primeira Região Demarcada do mundo, terá ensaiado outras demarcações, embora sem lhes ter dado o tratamento legislativo adequado. A da Bairrada terá tido atenção do seu pensamento, pois, pelo menos por duas vezes, referenciou os terrenos Anadia e Mogofores como sendo de óbvia qualidade para a produção de vinho.

“A Região Demarcada da Bairrada (…) já se afirmava há mais de dois mil anos nas práticas vitivinícolas, crendo-se, pelo menos, desde a romanização do território”

O PAIZ VINHATEIRO

Em 1866, por Portaria de 10 de Agosto, foi nomeada pelo Ministro do Reino, Andrade Corvo, uma comissão encarregada de estudar as diversas regiões do país “durante a vindima e da feitura do vinho nos principais districtos vinhateiros do reino”. Desta comissão faziam parte três membros e a cada um dos quais foi delimitada a respetiva área de estudo.

O Visconde de Villa Maior ficou com a área a norte do Rio Douro, António Augusto de Aguiar ficou responsável pela área de território entre os rios Douro e Tejo, excluindo o distrito de Lisboa, cabendo, por fim, a Joaquim Inácio Ferreira Lapa o distrito de Lisboa e todos os territórios a Sul do Tejo.

Publicado em 1867, nesse trabalho conjunto, mas com as respetivas indicações de cada um dos seus autores, existe um único mapa. E este, no conjunto de tantas outras regiões vitivinícolas nela representadas, refere-se apenas a uma, designado “Paiz Vinhateiro da Bairrada”. Um mapa que, mesmo desatualizado ao tempo da criação da região demarcada, mais de cem anos depois, serviu de base à sua delimitação. Naquele mapa há já uma marcação, a cores diversas, de três sub-regiões, ainda que em moldes distintos daquelas que foram, por exemplo, definidas em França. Neste, as sub-regiões são designadas por região de vinho branco, região de vinho tinto de embarque e região de vinho de consumo. Estabelecem-se, também, limites geográficos, definindo, a Sul, o concelho de Mealhada, ao tempo considerado o coração da Bairrada, e parte do concelho de Cantanhede; ao centro, o concelho de Anadia; a Norte o concelho de Oliveira do Bairro. Excluídos ficaram, a Sul, a freguesia de Souselas, no Centro, parte do concelho de Cantanhede e todos os de Vagos e Aveiro, e, a Norte, parte do concelho de Oliveira do Bairro.

As zonas nobres para vinhos tintos de embarque delimitavam-se, aos concelhos da Mealhada e de Anadia, enquanto as mais aptas para vinhos brancos situavam-se na margem esquerda do rio Certoma, até Óis do Bairro, S. Lourenço e Mogofores. Fora destes limites situavam-se as zonas de vinhos para consumo, classificando-se detalhadamente os de primeira, segunda e terceira categorias. Interessante é constatar o detalhe com António Augusto de Aguiar estudou a composição dos solos, identificando, com denodo, uma zona hoje muito bem conhecida por produzir vinhos de extrema elegância: “da Mealhada para o Luso, do Travasso para a Vacariça encontra-se uma mistura de solos, em que figuram retalhos de arenatas do terreno quaternário…”. Falamos, em parte, da zona de Cadoiços, onde se encontram hoje algumas das mais imponentes vinhas velhas da Bairrada e das quais nasce um dos grandes vinhos que constituem o painel de prova deste artigo.

Elaborado este estudo pouco após a grande crise do oídio, que afetando toda a viticultura nacional também não poupou o território da Bairrada, é um exercício curioso constatar como se dá a evolução do encepamento na região. Em 1850, o oídio surge de modo lancinante e, durante quase uma década, destruiu, quase por completo, toda a produção de uva na região. As castas mais atacadas foram, nas tintas, o Castelão e a Trincadeira, e, nas brancas, o “Boal Cachudo”, o Arinto e Mourisco. Perante estas adversidades, eis que surge uma uva salvífica, a Baga, fortemente resistente ao oídio. A partir de 1860, a atual intitulada casta rainha da Bairrada, conhece uma expansão até então nunca vista, tendo António Augusto de Aguiar, que por ela não morria de amores, escrito que, “se o amor por ella continuar como até agora, dentro de poucos anos toda a Bairrada fará plantações e vinhos extremes de uma casta só”.

A 28 de Dezembro de 1979, nasce a Região Demarcada da Bairrada, e com ela a sua delimitação geográfica que, curiosamente, não é assim tão distante daquela que havia sido desenhada mais de 100 anos antes por António Augusto de Aguiar.

ANTEVISÃO DE UMA REGIÃO

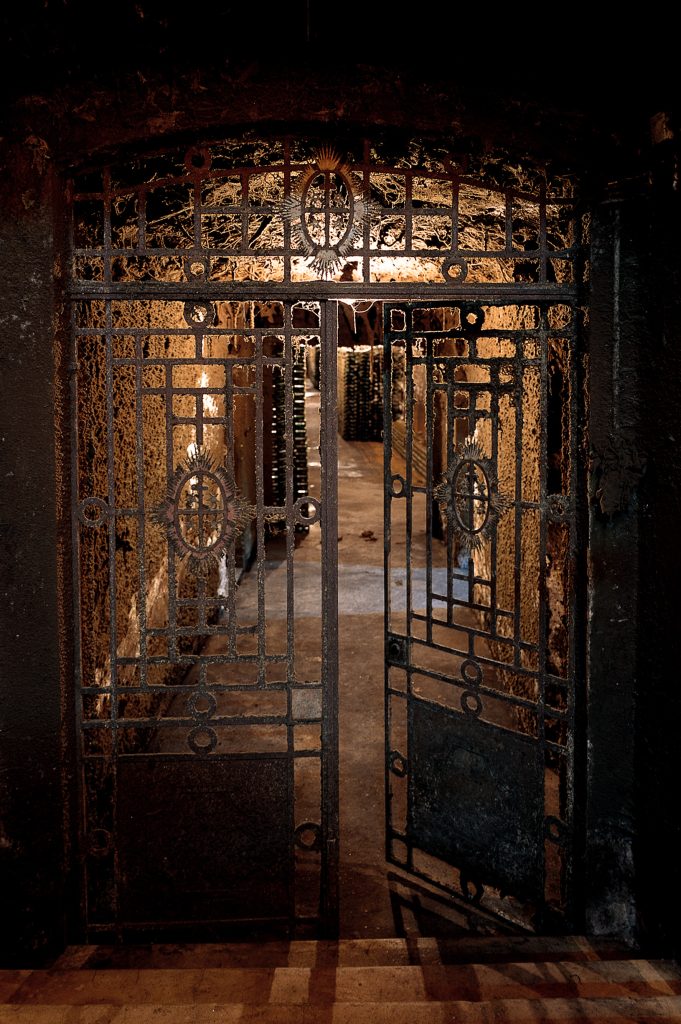

Com a industrialização do espumante e o nascimento das grandes casas engarrafadoras a partir dos anos 20 do século passado, assistiu-se a um crescimento exponencial da região. Caves São João, Caves Messias, Caves Aliança ou Caves São Domingos, entre outras, tornam-se os grandes centros produtores do país, engarrafando, comercializando e exportando vinhos para as colónias e Brasil. A demarcação era, à data, e já após o Dão ter procedido à sua demarcação enquanto região em 1908, uma temática não muito do agrado das grandes casas, que adquiriam vinhos em diversas regiões limítrofes para satisfazer a as suas necessidades de grande volume.

No início dos anos 50 dá-se início a uma contenda feroz entre, por um lado, os defensores da não demarcação, liderados pela maior referência da enologia nacional, Mário Pato, e, do outro lado, uma linha vanguardista defensora da necessidade de criar a região demarcada, tendo na linha da frente o Professor Américo Urbano.

Mário Pato, numa publicação de 1 de Outubro de 1953, no Boletim da Federação dos Grémios da Lavoura da Beira Litoral, clamava que a região começava a sofrer de uma “delimitomania” ou mania das regiões delimitadas, que amolece as faculdades mentais dos viticultores e lhes paralisa a atividade. Para o enólogo, o pedido de intervenção do Governo na delimitação da sua região causaria um atavismo e um encerramento dentro de si própria, que motivaria uma não evolução no acompanhamento do desenvolvimento dos métodos enológicos e, consequentemente, uma desvalorização dos vinhos produzidos. À data, dava como exemplo as regiões de Bucelas, Colares e Carcavelos, cujos vinhos começavam a perder notoriedade, invocando igualmente os exemplos do Dão e Vinhos Verdes que também não se mostrariam brilhantes.

Já Américo Urbano trazia para a defesa da demarcação preocupações que não são díspares das da atualidade, mostrando toda a pertinência. A este preocupava-o a concorrência feroz vinda das terras a Sul, onde os custos do granjeio eram muito inferiores e a qualidade dos vinhos, em que “milhentas de pipas de água anualmente são adicionadas aos mesmos”, era manifestamente inferior.

No meio das contendas, Américo Urbano não foi parco em palavras, acusando Mário Pato de ser o principal responsável pelo uso de técnicas enológicas que privilegiavam a produção de vinhos destinados ao lote, ao invés de dar o seu contributo para o aperfeiçoamento das características organoléticas que sempre distinguiram os vinhos da Bairrada. Uma conceção visionária que, ainda hoje, define o modo como se entende uma Bairrada de características muito distintas.

O interesse pela demarcação da região vai crescendo ao longo dos anos 60 e, em 1973, é criado o Grupo de Trabalho incumbido do estudo da Demarcação da Bairrada, composto pelos agrónomos Melchior Barata de Tovar e Octávio da Silva Pato, contando ainda com a colaboração de Mateus Augusto dos Anjos e de Luís Azevedo Correia. O relatório veio a revelar-se extremamente relevante para constituir as bases para a futura demarcação, incidindo sobre a orografia e hidrografia, geologia, solos, clima, práticas agrícolas, castas cultivadas, métodos de vinificação e tipos de vinho, proposta de demarcação e delimitação da região produtora e, entre outras, do direito à denominação de origem. Estava quase…

Para dar força a este movimento, Luiz Ferreira da Costa, figura icónica das Caves São João, agrega uma série de figuras relevantes da região e cria a Confraria dos Enófilos da Bairrada, em Junho de 1979, associação que foi absolutamente determinante, através de diversas iniciativas e contactos com as esferas do Governo, para derrubar as últimas barreiras tendentes à Regulamentação da Região Demarcada da Bairrada.

POR FIM, A DEMARCAÇÃO

A 28 de Dezembro de 1979, pela Portaria nº 709-A/79, nasce a Região Demarcada da Bairrada e, com ela, a sua delimitação geográfica que, curiosamente, não é assim tão distante daquela que havia sido desenhada mais de 100 anos antes por António Augusto de Aguiar. Exigindo-se a condução da vinha em forma baixa, definem-se, desde logo, as castas autorizadas, que serão objeto de apreciação e cadastro pelos serviços competentes, definindo-se, como tintas autorizadas, a Baga com mínimo de 50%, Castelão ou Moreto e Tinta Pinheira, autorizando-se, desde que não excedessem 20% do povoamento total, o Alfrocheiro Preto, Bastardo, Preto de Mortágua, Trincadeira, Jaen e Água Santa. Nas castas brancas, exigindo um mínimo de 60% do povoamento, Bical, Maria Gomes (Fernão Pires) e Rabo-de-Ovelha, autorizando-se com um máximo de povoamento total de 40%, o Arinto, Cercial, Chardonnay e Sercialinho, lista que mais tarde havia de ser revista. Nesta primeira abordagem que, até aos dias de hoje, havia de ter diversas alterações, definiu-se a obrigatoriedade de a vinificação ser realizada dentro da região em adegas inscritas para o efeito, limitou-se a produção a um máximo de 55 hectolitros por hectare de vinha, parametrizou-se um teor alcoólico mínimo de 11% vol. para os vinhos e fixou-se estágios obrigatórios mínimos de 18 meses para tintos e 10 meses para brancos.

Inicialmente, ou seja, em 2003, a menção “Clássico” ficou destinada apenas a vinhos tintos, cingindo-se às castas Baga, Camarate, Castelão (Periquita) e Touriga Nacional

“CLÁSSICO”, UM SELO DE IDENTIDADE

Após a demarcação e até ao virar do século, muitas foram as mudanças de paradigma a que se assistiu na Bairrada. As Adegas Cooperativas e as grandes casas engarrafadoras foram colocadas perante uma nova realidade de produção e consumo. O mundo pedia vinhos com maior identidade, vinhos de Quinta, produções menores, mas muito mais exigentes e qualitativamente nos antípodas daquilo que até então se fazia. Os mercados das colónias haviam desaparecido, o Brasil minguava na procura. Uma nova Bairrada despontava e muitas foram as grandes casas que soçobraram. Adegas Cooperativas, como Vilarinho do Bairro, Mogofores e Mealhada, ou casas engarrafadoras como Barrocão, Valdarcos, Monte Crasto, entre outras, finaram-se. Felizmente, houve casos de grande sucesso na mudança, como foram as Caves São João, que já em 1971 haviam adquirido a Quinta do Poço do Lobo, ou as Caves Messias, com produção de vinhos de uvas próprias na Quinta do Valdoeiro.

Algo havia a fazer para contrariar uma certa desorientação estratégica que afetava a Bairrada. A preocupação dos agentes económicos centrava-se na adequação das potencialidades da região, sempre associadas a uma nomenclatura de qualidade e certificação, alcançando a sua melhor valorização no mercado.

A Portaria nº 428/2000, de 17 de Julho, vem fixar as castas aptas à produção de vinho em Portugal. Nessas condições, entendia-se como necessário efetuar algumas alterações relativamente aos encepamentos existentes permitidos para a DOC Bairrada, do mesmo modo que era crível que podia haver uma maior variedade de vinhos de qualidade produzidos na região e reconhecidos no mercado. Subjacente a estas alterações, que viriam alterar substancialmente o número de castas autorizadas à menção DOC, nada mais, nada menos que 26, algumas delas com pouca expressão na região, um juízo avisado justificou a criação de uma certificação especial para os vinhos da Bairrada que pudessem respeitar determinados parâmetros de tradição e práticas antigas, tanto de viticultura como de vinicultura, adotando-se, por via dessa premissa, a menção “Clássico”. Inicialmente, ou seja, em 2003, a menção “Clássico” ficou destinada apenas a vinhos tintos, cingindo-se às castas Baga, Camarate, Castelão (Periquita) e Touriga Nacional, obrigando os vinhos a representar, em conjunto ou separadamente, 85% do encepamento, não podendo a Baga representar menos de 50%. Obrigava, ainda, a que a uva fosse proveniente de vinhas com rendimento não superior a 55 hectolitros por hectare, não podendo o vinho tinto possuir um teor alcoólico inferior a 12,5%. É, no que toca ao tempo de estágio, que surgem as condições mais exigentes, obrigando os vinhos tintos com aquela menção a poderem apenas ser comercializados após um estágio mínimo de 30 meses, 12 dos quais obrigatoriamente em garrafa. A Portaria 211/2014, de 14 de Outubro, repõe a justiça e concede, igualmente, aos vinhos brancos a possibilidade de ostentarem a menção “Clássico”, definindo como castas aptas à mesma a Maria Gomes (Fernão Pires), Bical, Cercial e Rabo-de-Ovelha. Aqui, houve também a preocupação em regular a produção máxima por hectare, que seria idêntica à das castas tintas, limitando o volume alcoólico dos brancos aos 12% mínimo, obrigando ainda a um estágio mínimo antes de comercialização a 12 meses, seis dos quais em garrafa. Em matéria de reposição de injustiças, a Portaria nº 335/2015, de 6 de Outubro, veio colmatar uma ausência inadmissível, colocando a histórica Arinto, casta já referenciada por António Augusto de Aguiar, em 1867, como uma das mais relevantes uvas brancas do encepamento do território da Bairrada.

Terminamos esta longa, mas rica história de um território abençoado pela proteção das Serras do Bussaco e Caramulo, bafejado pela influência do Atlântico, com a afirmação de qualidade superior dos vinhos que ostentam a menção “Clássico”, concedendo à Bairrada um estatuto de maior relevância em boa hora regulamentada, e que tão bem é expressa nos 12 vinhos que brilharam na nossa prova.

* O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico

(Artigo publicado na edição de Junho de 2025)

-

MESSIAS

Branco - 2017 -

FREI JOÃO

Branco - 2020 -

TRABUCA CERCIAL DA BAIRRADA

Branco - 2020 -

BACALHOA 1931 VINHAS VELHAS

Branco - 2021 -

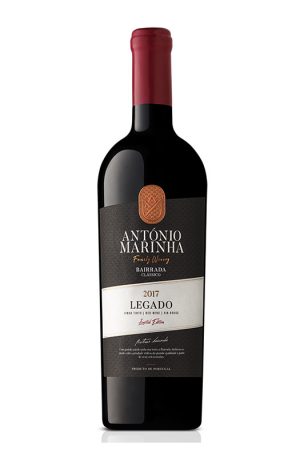

ANTÓNIO MARINHA LEGADO

Tinto - 2017 -

CASA DO CANTO

Tinto - 2017 -

MESSIAS

Tinto - 2015 -

FREI JOÃO

Tinto - 2018 -

TRABUCA

Tinto - 2016 -

BACALHÔA VINHA DA DÔNA

Tinto - 2018 -

LOPO DE FREITAS

Tinto - 2016 -

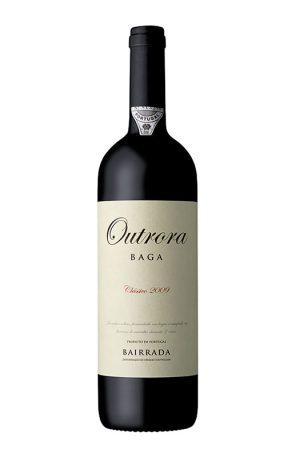

OUTRORA

Tinto - 2019